Les aménagements portuaires de la Loire : commune de Nevers (Nièvre)

Désignation

Titre courant

Les aménagements portuaires de la Loire : commune de Nevers (Nièvre)

Localisation

Localisation

Bourgogne ; Nièvre (58) ; Nevers

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Région Centre-Val de Loire

Historique

Description historique

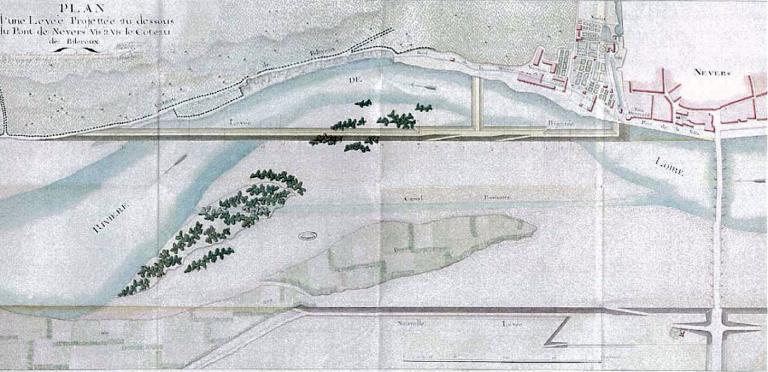

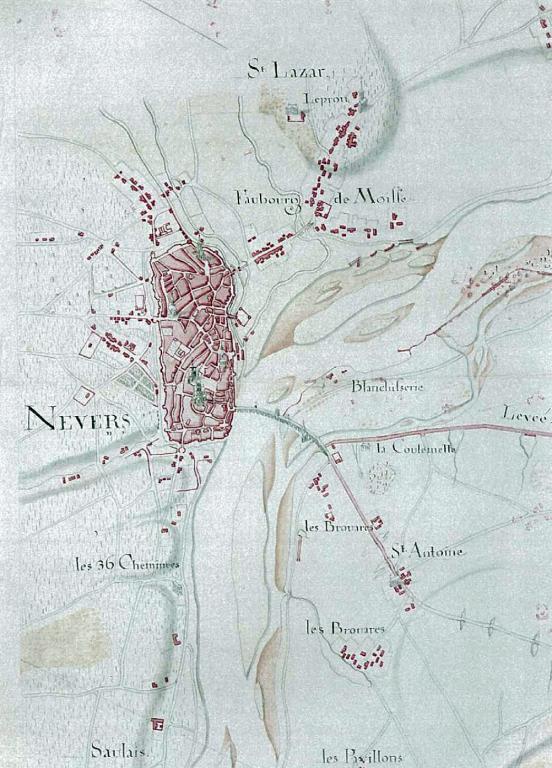

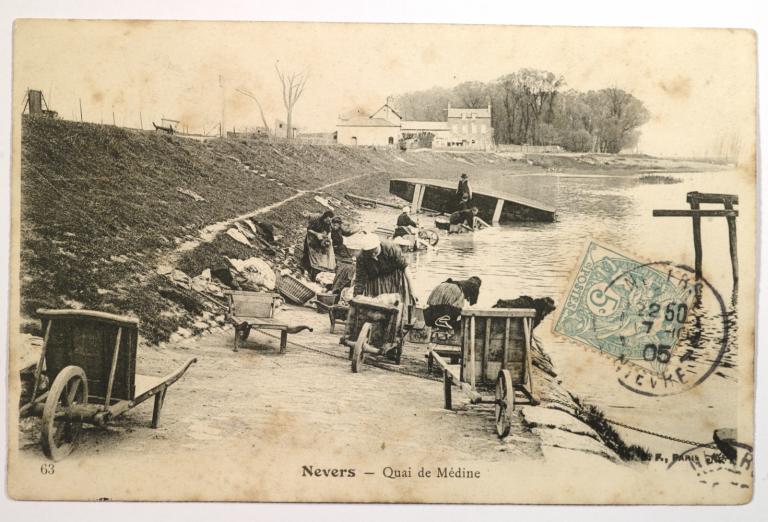

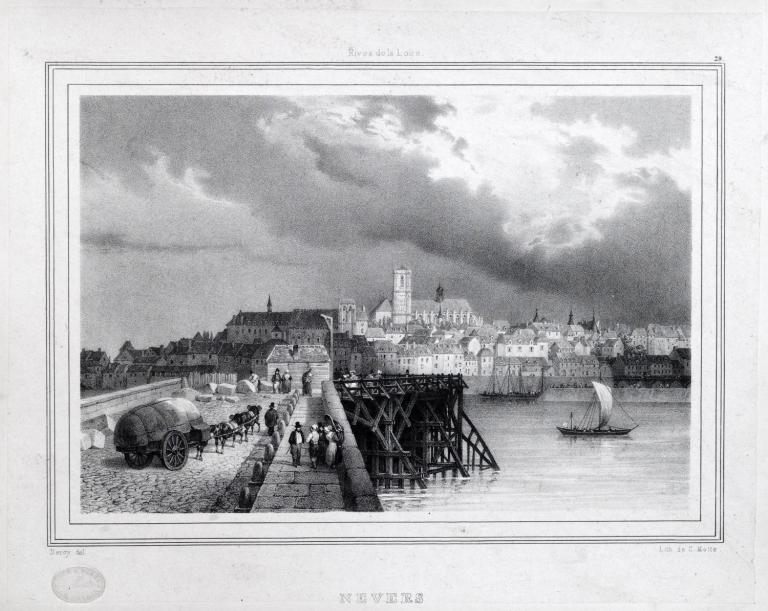

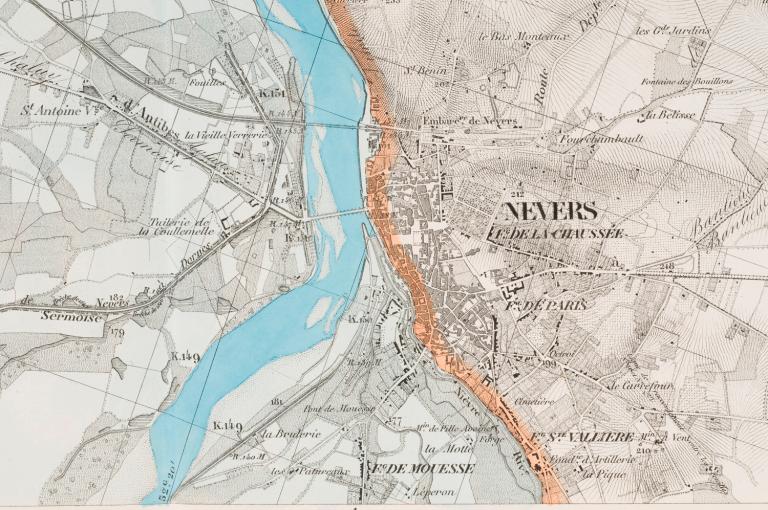

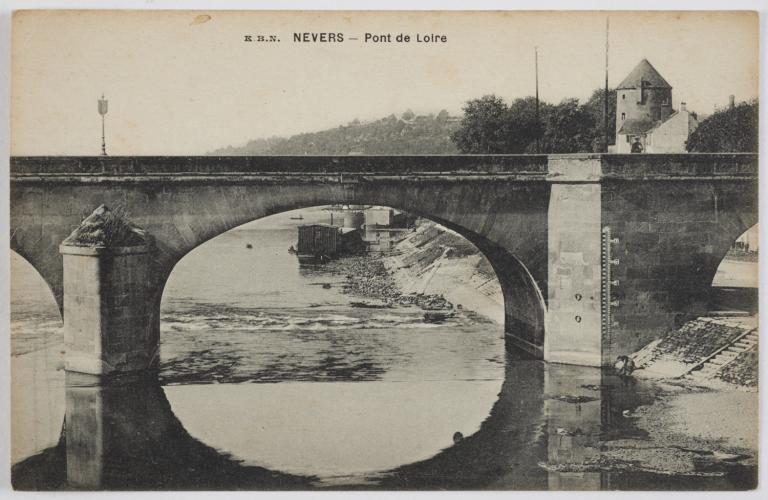

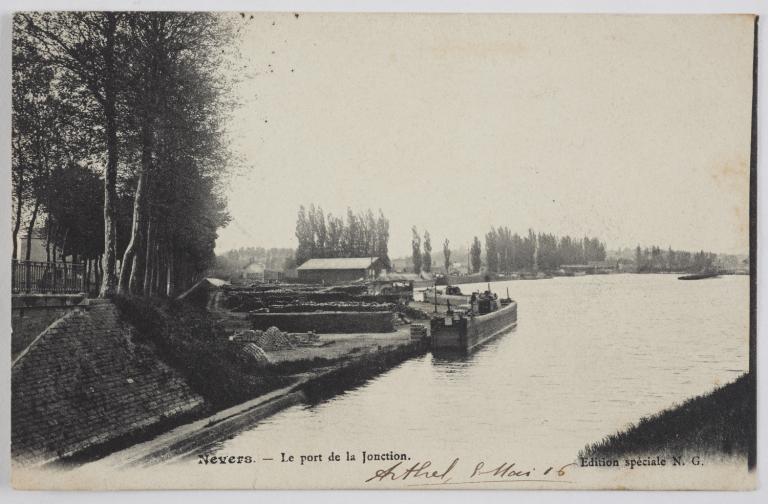

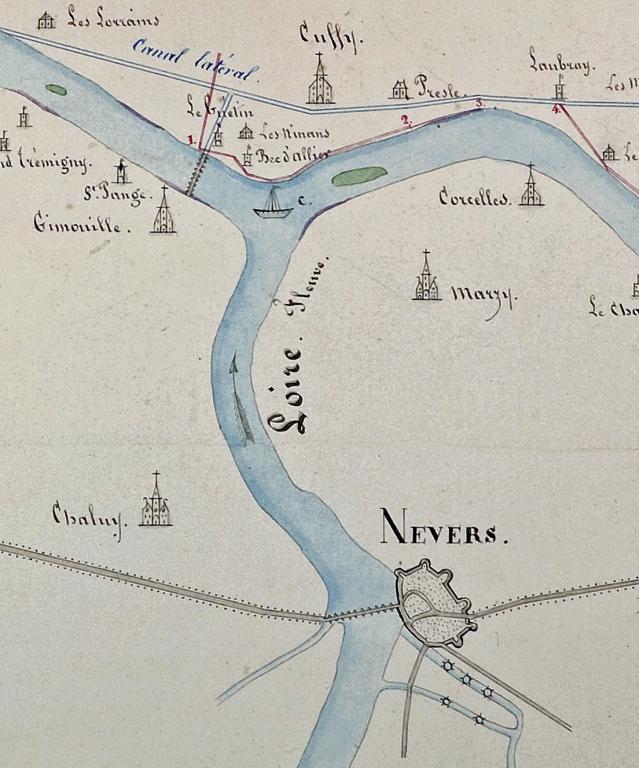

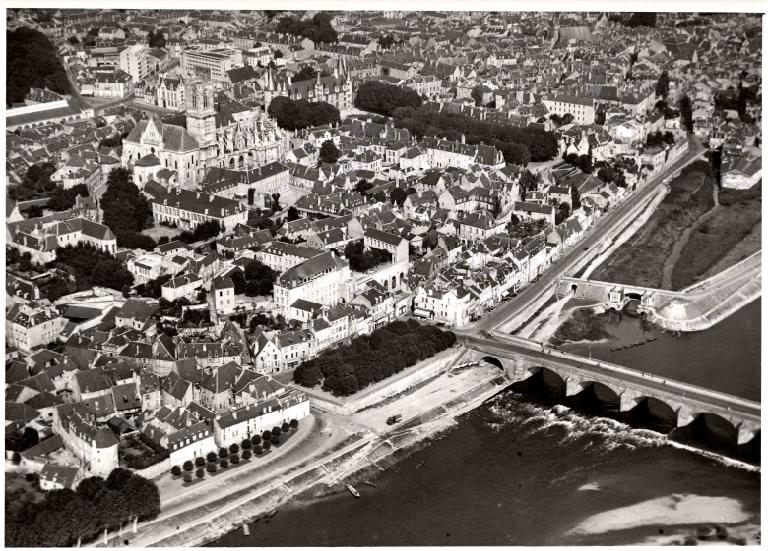

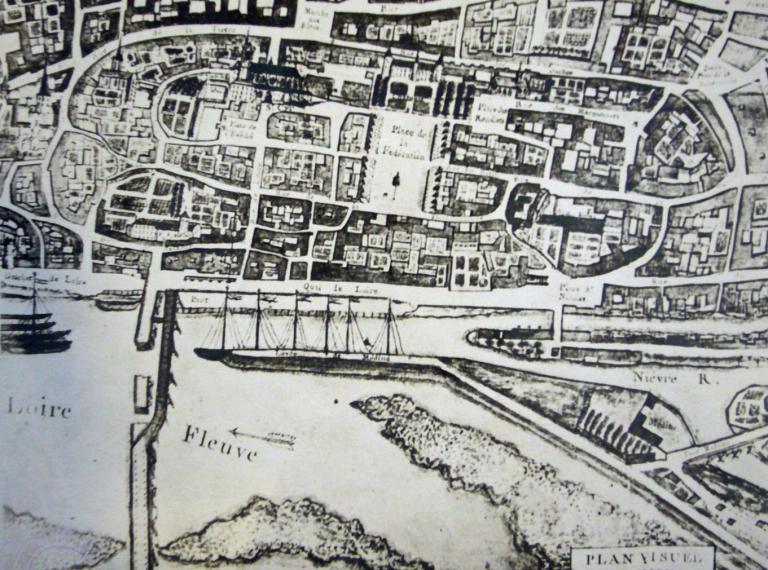

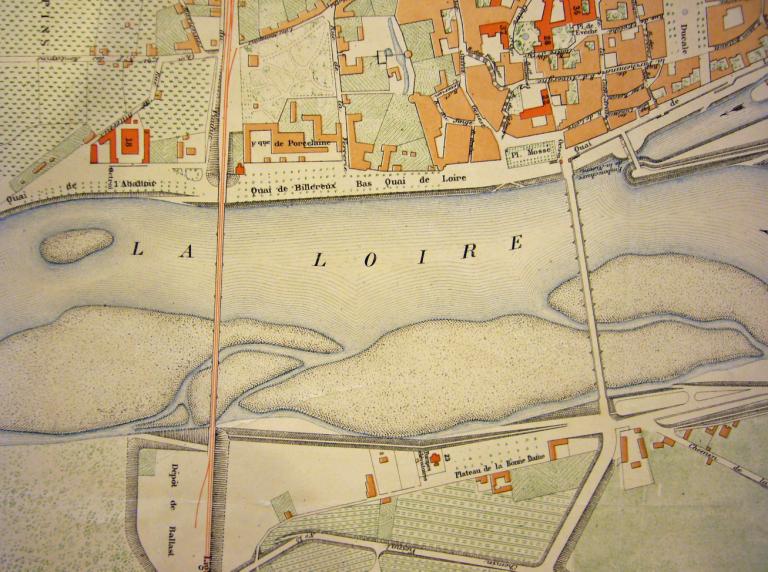

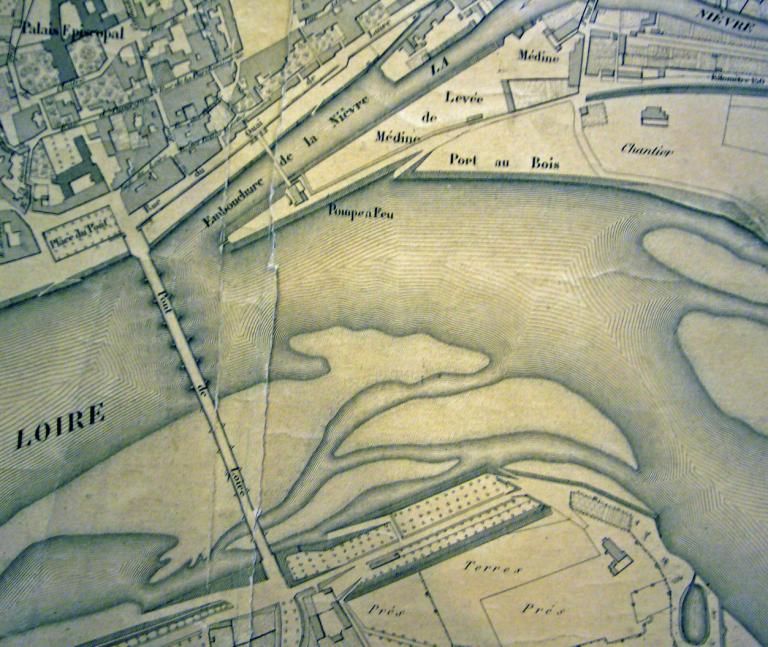

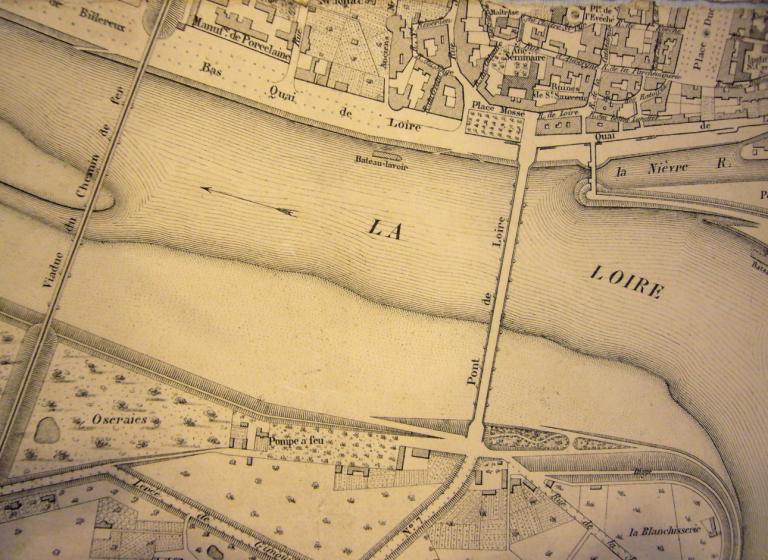

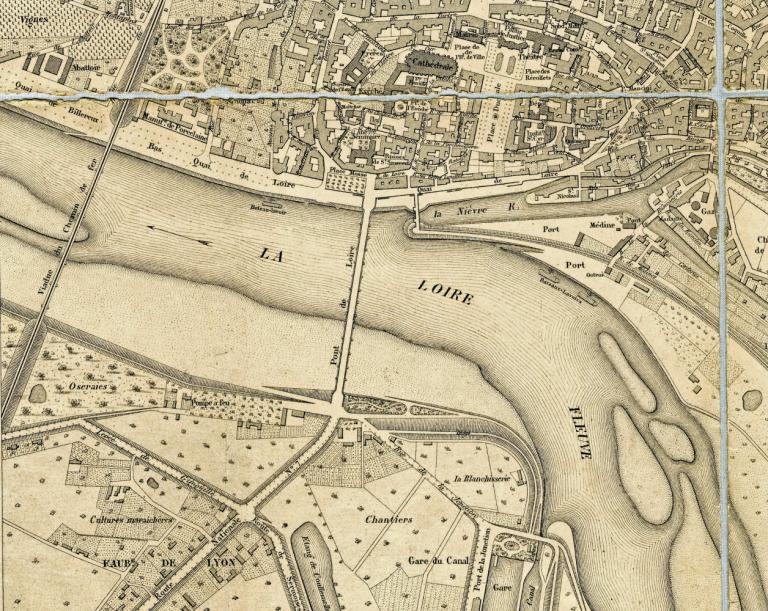

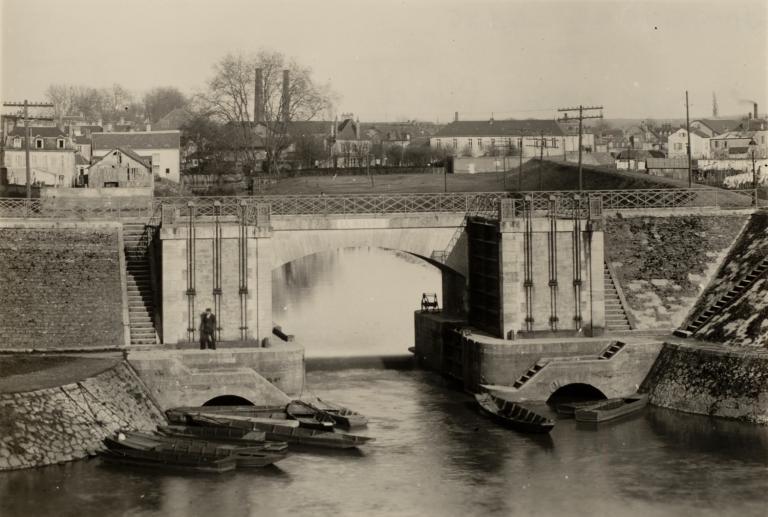

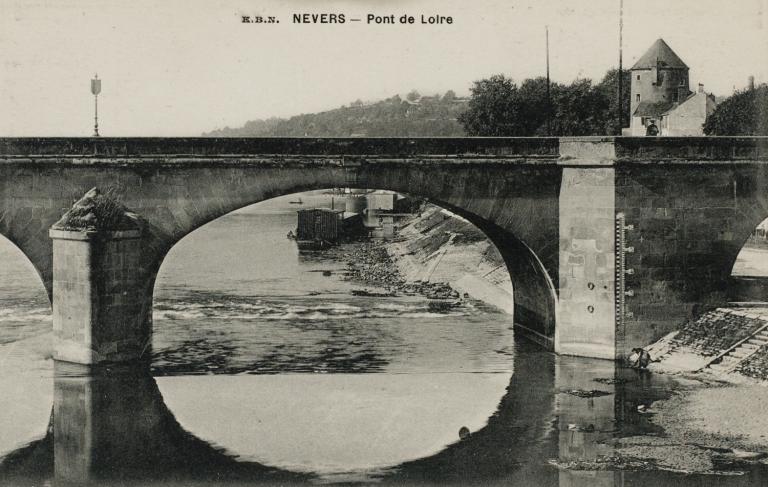

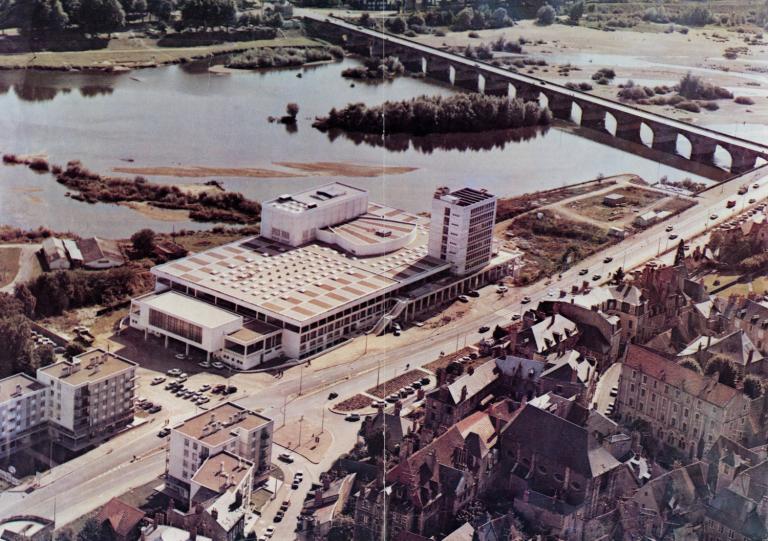

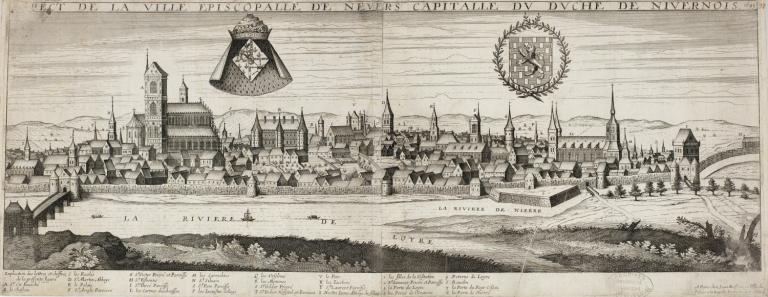

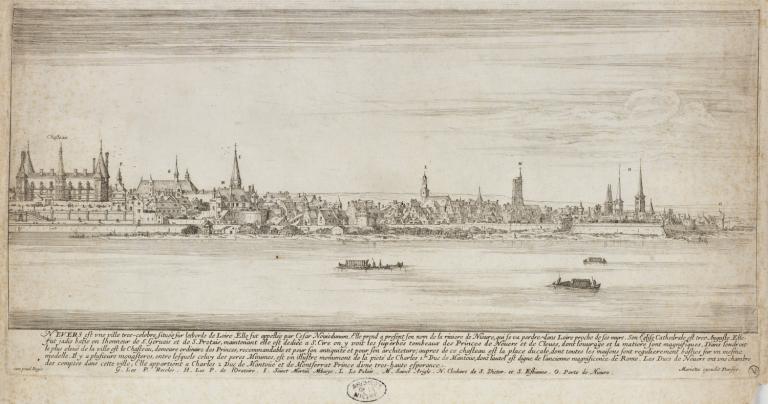

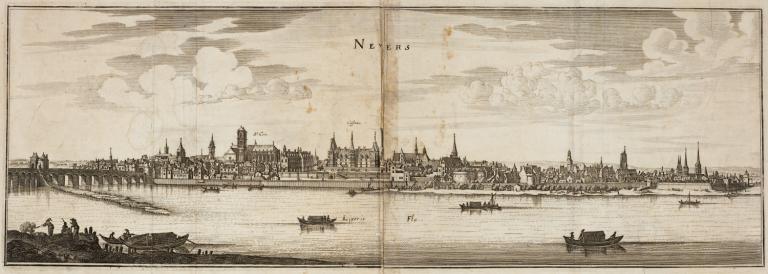

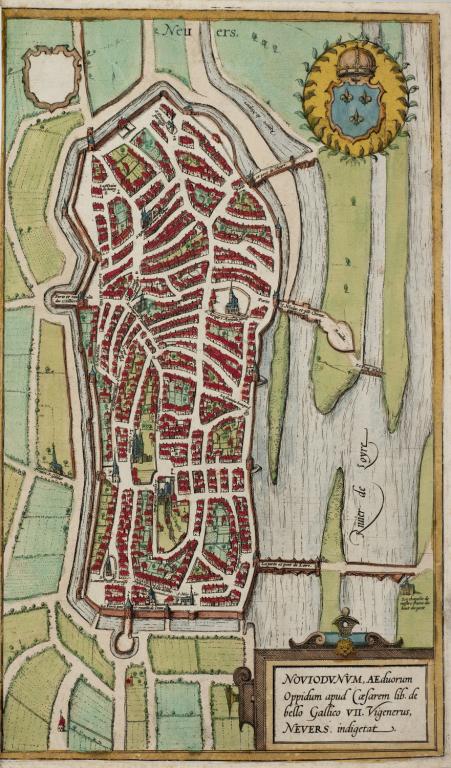

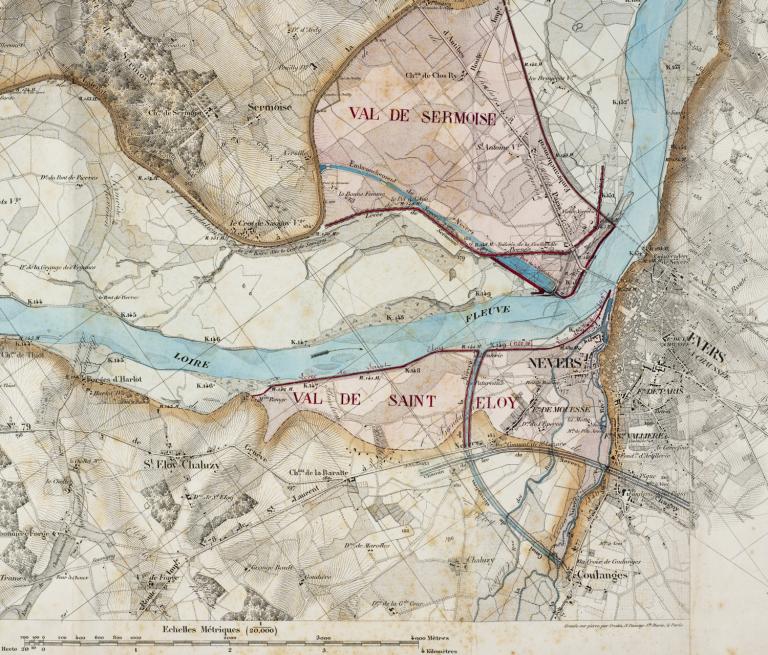

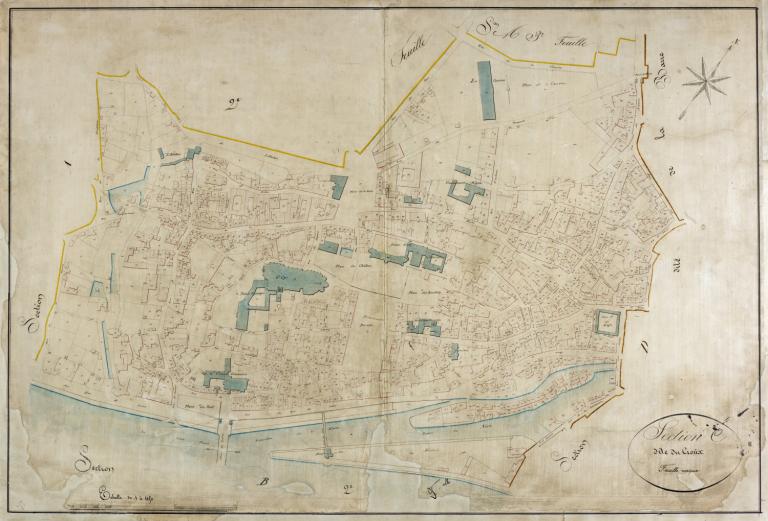

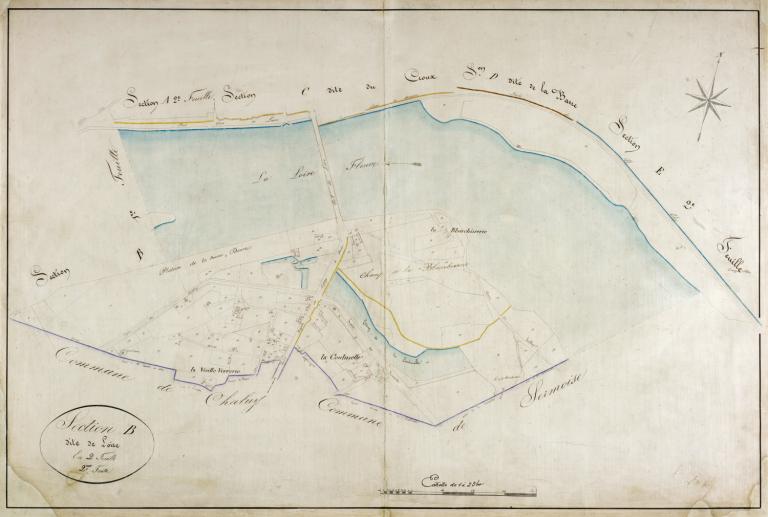

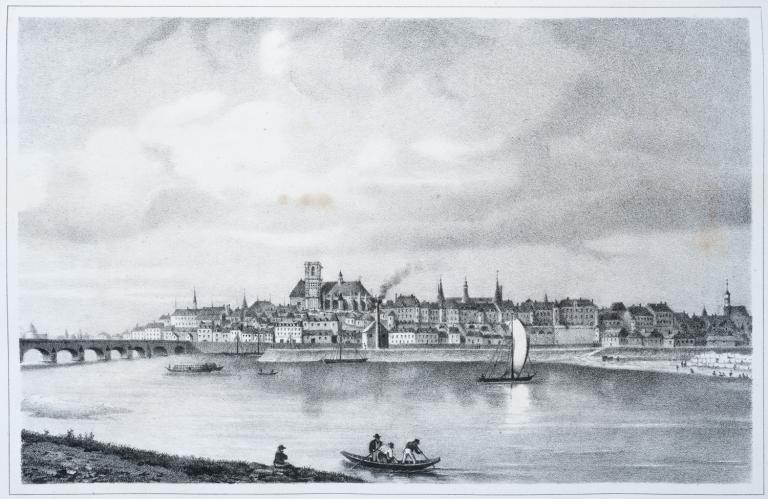

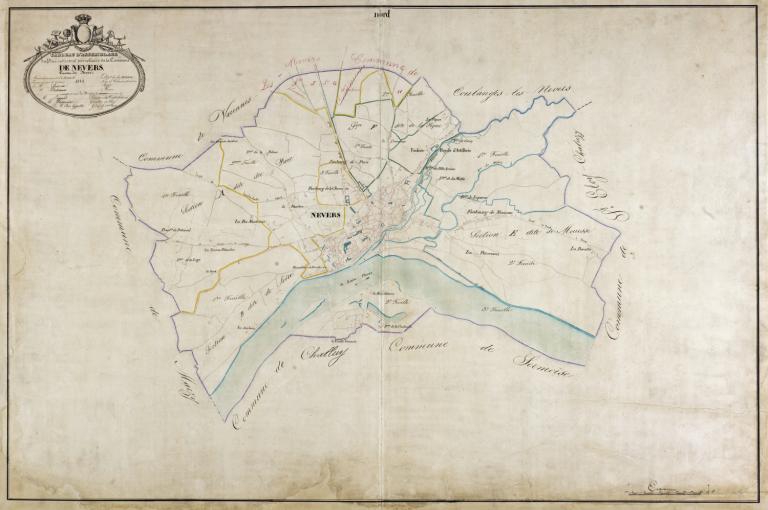

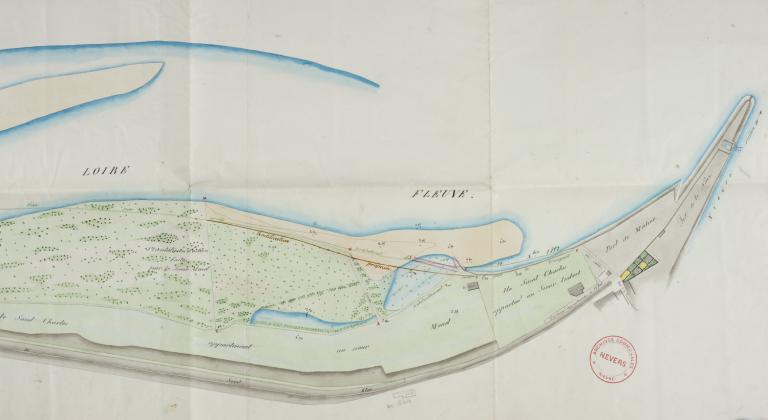

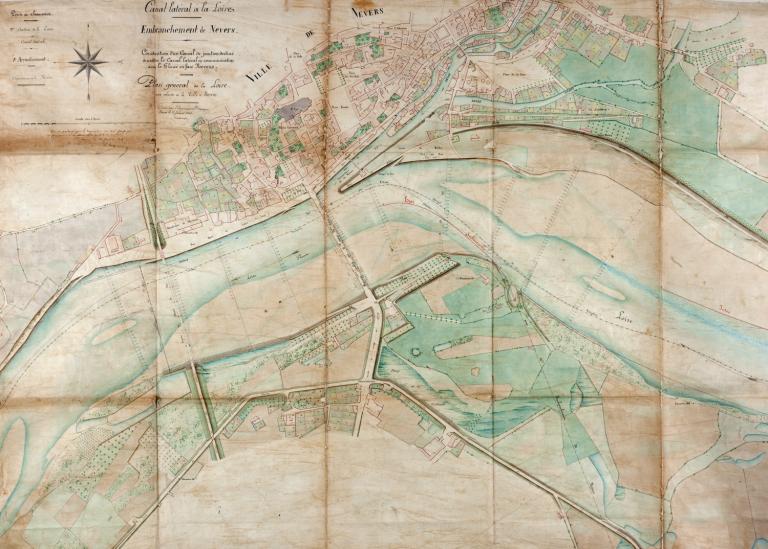

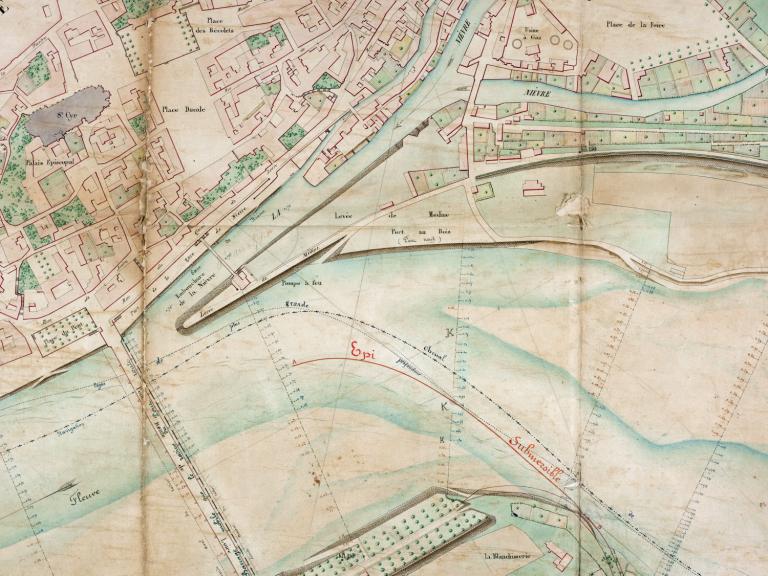

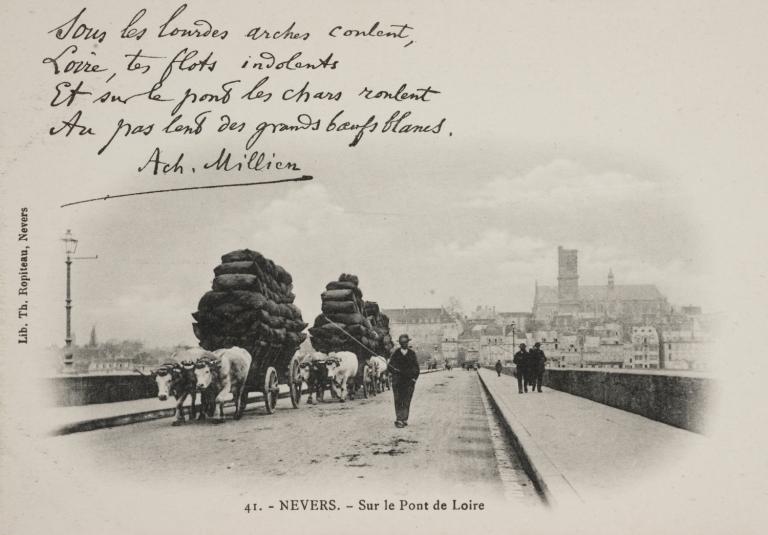

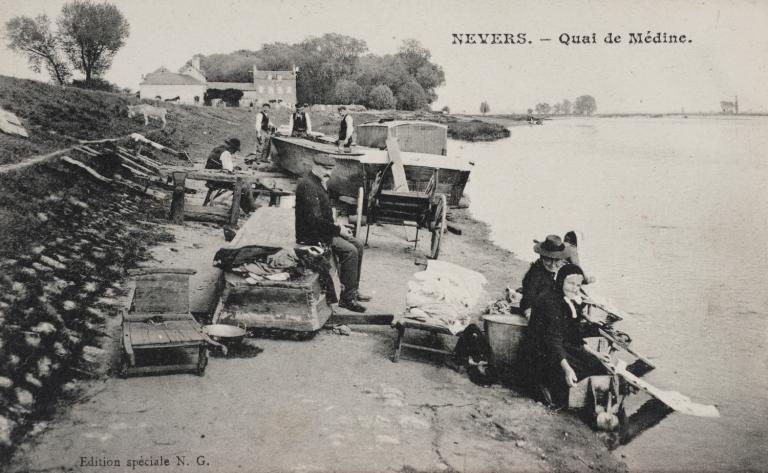

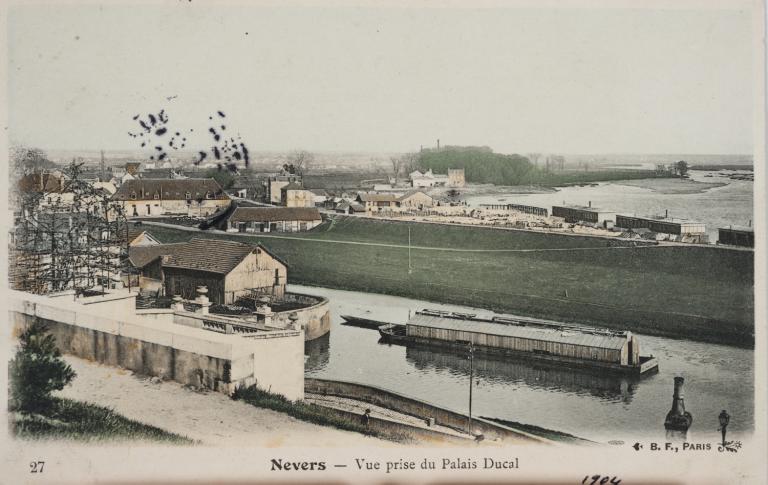

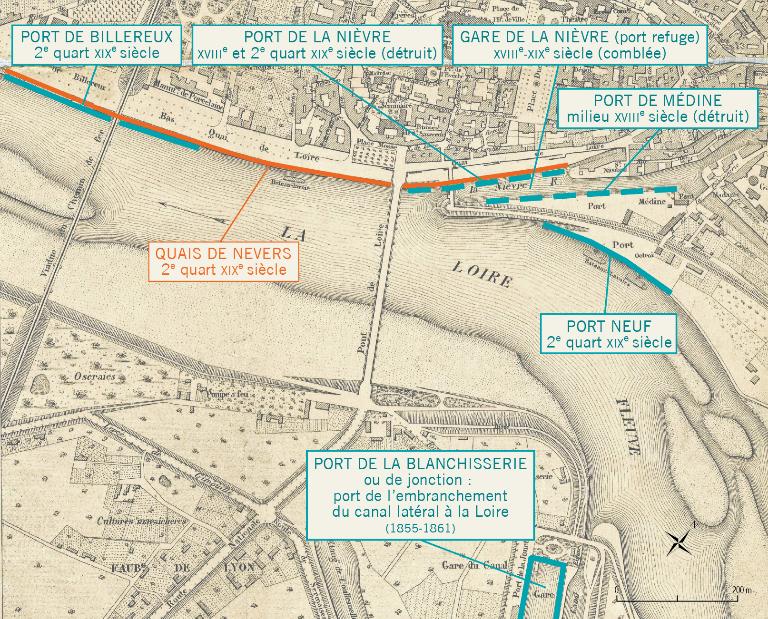

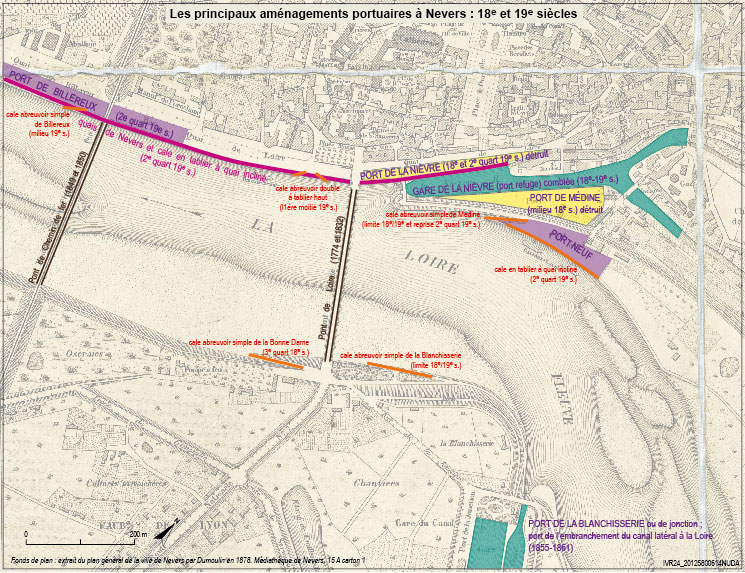

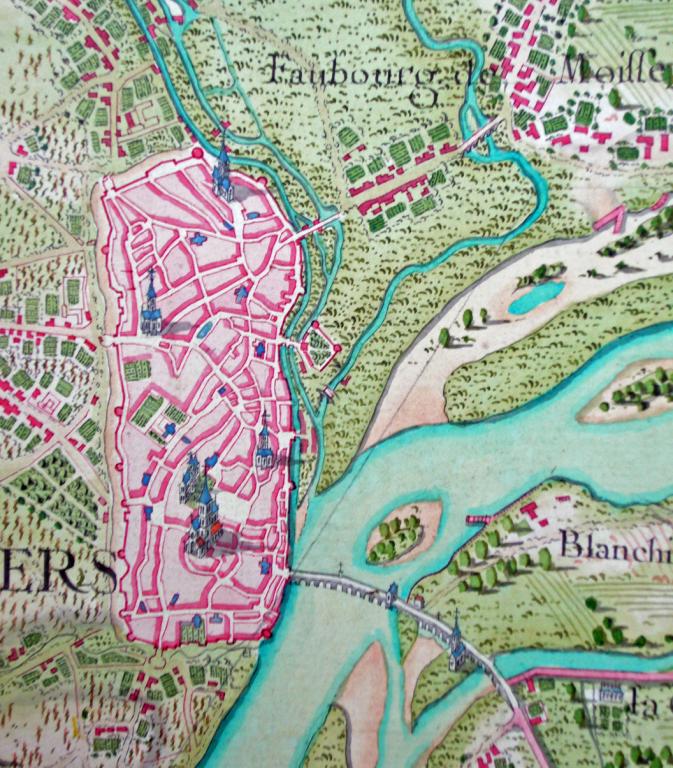

La ville de Nevers est établie sur le coteau surplombant la Loire, à la confluence de la Nièvre et du fleuve. La présence de la route royale n° 7 reliant Paris à Antibes (RN 7, actuelle route D 907), et la proximité de la Loire et de l'Allier, placent la ville sur une zone de passage reliant le sud-est (Auvergne et Lyonnais) à Paris et à la Basse Loire. Cependant, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les autres moyens de communication (notamment transversaux) demeurent quasi inexistants et le manque d'entretien des voies terrestres les maintient dans un état détestable. Alors que le fleuve est contraint par le coteau du côté de la rive droite, la Loire avait autrefois tendance à divaguer dans la plaine du côté opposé, là où rien ne l'arrêtait, et les habitants ont dû lutter contre cette tendance. Lors d'une visite des ponts de Loire en 1599, on se demande ce qu'il convient de faire pour « retenir la rivière en son ancien cours qu'elle a depuis longtemps commencé à délaisser ». En 1601-1602, des dépenses sont engagées pour « tenir et entretenir la Loire dans son ancien cours et canal de sorte qu'elle passe sous les ponts de la ville et qu'ils ne deviennent pas inutiles ». Des efforts importants sont ainsi menés pour maintenir le fleuve sous le pont. Ces travaux visent également à se protéger des crues et à partir du tout début du XVIIe siècle, des levées sont édifiées sur la rive gauche : - La levée de Saint-Antoine en 1606 (détruite et réparée de nombreuses fois) - La levée de Sermoise (XVIIe siècle, prolongée en 1853-1854, rehaussée entre 1879 et 1882) - La levée de la Gonnière (XVIIIe siècle) Ces ouvrages contraignent le fleuve vers la rive droite qui subit des assauts de plus en plus forts et qu'il convient par conséquent de protéger. De ce côté, l'ancienne levée de Médine dont la date de construction est inconnue défend déjà la zone de confluence Loire / Nièvre utilisée comme abri naturel pour les bateaux. Cette levée est prolongée vers l'amont par la levée Saint-Eloi à la fin du XVIIIe siècle. Une autre levée est projetée en 1789 sur la rive droite, en aval du pont. Cet ouvrage, finalement non exécuté, devait couper la courbe du fleuve longeant le coteau de Billereux, obligeant ainsi la Loire à suivre un cheminement rectiligne. Le plan dressé par l'ingénieur Normand et figurant ce projet montre une Loire quasi canalisée dans la traversée de Nevers en aval du pont. Il indique également, qu'à cette date, le port de la ville ne s'étend pas au-delà de la tour Goguin. Au milieu du XIXe siècle, les dégâts causés par les crues de 1846 et 1856 poussent les ingénieurs à défendre la ville contre les inondations. Les travaux projetés en 1859 consistent, sur la rive droite, à rectifier, exhausser et consolider la levée de Saint-Eloi et, sur la rive gauche, à exhausser et consolider la levée de Sermoise, à construire un éperon perreyé en amont de l'écluse de jonction (embranchement du canal latéral) et à rectifier la berge en amont du pont de Nevers. Le dispositif est complété en 1862-1865 par la construction du pont Mal Placé à l'entrée de l'embouchure de la Nièvre destiné à empêcher la Loire, en cas de crue, de remonter dans le lit de la Nièvre. En 1863-1865, un canal de dérivation des eaux de la Nièvre est creusé pour évacuer le trop-plein de la rivière au moment des hautes eaux. Jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle, on franchissait la Loire à Nevers grâce à trois ponts enjambant les bras du fleuve séparés par des îles. En 1767, l'ingénieur des turcies et levées de la Généralité de Moulins, Louis de Régemortes, propose de rassembler la Loire en un seul lit qui serait alors franchi par un pont unique. Ce projet oblige à supprimer plusieurs îles dont les matériaux sont rassemblés sur la rive gauche pour établir les plateaux de la Blanchisserie et de la Bonne Dame, de part et d'autre du nouveau pont. Un remblai transversal au lit de la Loire assure la liaison entre l'extrémité sud du pont et la levée de Saint-Antoine. Les travaux sont effectués de 1770 à 1776. Ils resserrent le débouché du fleuve d'environ 40 % ce qui engendre de graves conséquences en 1790 lorsqu'une crue emporte plusieurs arches du pont côté rive droite. Un bac assure la traversée du fleuve (trois passages différents suivant la hauteur des eaux) jusqu'à l'établissement d'un pont provisoire en charpente en 1792. Le 8 janvier 1812, un devis des ouvrages à exécuter pour la construction d'un pont en pierre sur la Loire en lieu et place de l'ancien grand pont de pierre détruit par la crue extraordinaire de 1790 est dressé par l'ingénieur Coinchon qui rapporte que le pont provisoire nécessite chaque année des réparations importantes et très dispendieuses et qu'il est dans un très mauvais état. Cependant, les travaux tardent et il faut attendre 1832 pour que sept nouvelles arches de pierre soient construites et ouvertes à la circulation. Les travaux sont menés sous la conduite de l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées Mossé. Le pont actuel est donc constitué pour partie d'arches datant du début des années 1830 (côté rive droite) et pour partie d'arches du début des années 1770 (côté rive gauche). En 1836, le directeur général des Ponts-et-Chaussées adopte des alignements pour les perrés aux abords du pont de Nevers. A cette occasion, il envisage de démolir l'ancienne grue en bois établie en 1817 vis à vis de la manufacture de porcelaine pour le débarquement des pierres employées aux travaux du pont. Nous ne savons rien pratiquement des aménagements portuaires de Nevers avant le début du XVIIIe siècle. Il ne semble pas qu'avant cette période, la ville ait bénéficié de berges construites destinées à recevoir les embarcations. La présence des remparts entre la ville et le fleuve n'octroyait qu'un espace resserré et les communications avec la ville étaient probablement rares et difficiles. Ce dont on peut être à peu près certain en revanche c'est que l'embouchure de la Nièvre a été utilisée comme abri à bateaux pendant des périodes assez anciennes. Il semble également que le ruisseau de la Passière (affluent de la Loire situé autrefois en aval du pont et longeant les remparts de la ville au niveau de l'actuelle tour Goguin : ce ruisseau figure encore sur un plan de 1835) ait accueilli des bateaux. Les archives permettent d'établir une chronologie restituant les principales étapes de la constitution des ports de Nevers : - à partir de 1731 et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle : les premiers quais de Nevers sont construits depuis l'embouchure de la Nièvre jusqu'à la tour Goguin - 1751 : Pierre Babaud de La Chaussade établit un port à l'embouchure de la Nièvre (le port de Médine) pour expédier les produits des forges de La Chaussade situées à Guérigny à une douzaine de kilomètres en amont de Nevers - début des années 1770 : au moment des travaux du nouveau pont sur la Loire (1770-1776), deux grandes cales simples sont construites pour relier les plateaux de la Bonne Dame et de la Blanchisserie au fleuve (rive gauche, aval et amont du pont). La cale amont est détruite lors de la crue de 1790 et reconstruite avant 1812 - durant la première moitié du XIXe siècle (entre 1812 et 1835) : une cale abreuvoir double à tablier haut est construite sur la rive droite, en aval du pont. L'ouvrage fait probablement partie des travaux réalisés aux abords du nouveau pont ouvert à la circulation en 1832 - fin des années 1830 : réalisation du port de Billereux établi rive droite en aval du pont, vis-à-vis de la manufacture de porcelaine et de l'abattoir - 1838 : reconstruction des quai de Nevers en amont du pont (port de la Nièvre). C'est probablement à cette même époque que les quais en aval du pont sont également refaits - milieu du XIXe siècle : une cale simple est établie immédiatement en aval du pont de chemin de fer construit en 1849-1850 - entre 1845 et 1848 : un port destiné au dépôt de la houille et dénommé Port Neuf est établi le long de la levée de Médine. L'ancienne cale simple joignant le port de Médine au Port Neuf subit probablement des modifications importantes On note également la mention sur le plan de 1878 d'un « dépôt de ballast » et d'une cale reliant apparemment la Loire à la voie ferrée sur la rive gauche, immédiatement en aval du pont de chemin de fer. Cet ouvrage n'est figuré sur aucun autre document. Côté rive gauche, malgré la présence d'ouvrages d'abordage, la notion de port n'est quasiment jamais évoquée dans les archives avant l'établissement du port de canal situé à l'extrémité de l'embranchement du canal latéral à la Loire (port de jonction) dans les années 1850. On sait seulement qu'en 1809, le « port de la Blanchisserie » est très peu usité. Le port de jonction connaît en revanche une activité notable à la fin du XIXe siècle. En 1880, 14 000 tonnes de marchandises s'y embarquent annuellement (bois, charbon, matériaux de construction). Ce port a l'avantage d'être à l'abri des crues. En 1888, les ports de la ville de Nevers (côté rive droite) ne reçoivent et n'expédient plus rien en raison des difficultés et des frais de la traversée en Loire. Les habitudes de commerce et de la batellerie ont changé et les marchandises sont toutes expédiées au port de jonction. En 1960, une piscine est installée dans l'écluse désaffectée de la jonction. Elle est fermée au public en 2009. Le bassin du port de jonction existe encore aujourd'hui. Au tout début du XIXe siècle, les ports de Loire situés en amont de Briare (ceux susceptibles d'approvisionner la ville de Paris) sont classés en trois catégories : les ports d'arrivage (entrée des marchandises), les ports d'assise (lieu de dépôt prolongé des marchandises) et les ports d'embarquement (lieu d'expédition sans entrepôt de longue durée). L'administration considère que les ports d'assise doivent être surveillés et elle y place des gardes-ports rémunérés par les mariniers suivant les marchandises déposées sur ces ports. Les gardes-ports sont chargés de la police (répression des vols notamment) et sont responsables de l'ordre des chargements et de la sûreté des marchandises. En 1805, l'établissement d'un garde-port à Nevers et le tarif qui fixe sa rétribution donnent lieu à une réclamation générale. Les pétitionnaires expliquent qu'un garde-port n'est utile au commerce que dans les ports où il y a assise des marchandises et qu'à Nevers, le port n'est destiné qu'à l'arrivage et à la sortie des marchandises. On propose d'établir dans la ville un port d'arrivage placé hors influence du garde-port (denrées de consommation de la ville et des produits divers de son commerce) et un port d'assise placé sous la surveillance d'un garde-port rétribué à cet effet. En 1807, deux nouveaux tarifs de rétributions allouées aux gardes-ports de la haute Loire sont approuvés par le ministre : l'un pour les ports d'assises, l'autre particulier pour les ports de Nevers, La Charité, Pouilly et Cosne. Ces deux tarifs sont substitués au premier adopté par décision du 10 fructidor an 13 (1805). En 1814, les manufacturiers, en faïence, propriétaires, négociants et marchands de bois de la ville de Nevers demandent la suppression de la place de garde-port. Selon eux, les marchandises ne séjournent que le temps nécessaire à l'enlèvement pour être transférées dans leurs magasins et chantiers. Un arrêté préfectoral daté du 15 janvier 1815 stipule que les rétributions ne doivent être exigées que pour les marchandises qui séjournent sur les ports de Nevers. Pour les marchandises débarquées et enlevées immédiatement (bois destinés à être consommé par les habitants et les manufactures de cette ville) il ne peut y avoir lieu à aucune rétribution. En revanche, les bateaux et bascules chargées de vin, de charbon et de poissons destinés à l'approvisionnement de Paris, de même que les bois et autres marchandises qui pourraient par leur nature et leur qualité être destinés à sortir du rayon de Nevers (séjours dans la gare de la Nièvre ou dans le port d'assise) continueront à être soumis à la rétribution déterminée par le tarif aux gardes-ports d'assises. Ces marchandises nécessitent en effet des soins tant pour la surveillance que pour la réception, l'empilage et la livraison. En 1815, le port d'assise est établi provisoirement sur la rive droite en amont du pont. Un croquis datable du tout début des années 1830 montre que le port d'assise a été déplacé en aval du pont et de la manufacture de Porcelaine. Le port d'arrivage est quant à lui établi sur deux sites, de part et d'autre du pont de Loire. Un arrêté préfectoral de 1831 relatif à la police des ports et bassin de Nevers stipule que le port d'arrivage est réservé aux bateaux destinés aux importations et exportations du commerce de Nevers et qu'il est interdit d'y faire stationner les marchandises. En 1856, les deux ports d'arrivage sont toujours situés aux mêmes endroits. Le poste de garde-port de Nevers disparaît suite à la décision du 4 mai 1860 de l'administration qui supprime les emplois de gardes-ports dans le bassin de la Loire. Cependant, en 1872, 24 marchands de bois réclament le rétablissement d'un garde-port à Nevers en raison des vols et des malveillances commis sur les ports de la ville. Cette demande demeure sans suite. Les marchandises transportées par la Loire au XVIIIe siècle à Nevers consistent principalement en produits alimentaires (céréales, vins, poissons), en matières premières (bois de chauffage, bois de marine, bois destinés à la consommation des manufactures de faïence) et en produits industriels (faïence, production des forges). Un bureau de perception de droits de navigation est créé à Nevers par la loi du 30 floréal an 10 (1802). Les produits de la perception de ce bureau (ainsi que ceux de Digoin, Decize et Briare) sont versés chaque mois au receveur général du département de la Nièvre. Les droits sont perçus sur toutes les marchandises, même si le voyage entre deux bureaux n'a pas été effectué en totalité. Lors de l'enquête nationale sur les moyens de transport menée par le ministère de l'Intérieur, le maire de Nevers précise en 1811 que la ville livre à Paris via la Loire des bois oeuvrés et à brûler, des charbons de terre provenant de Decize et des environs, des charbons de bois, des faïences, des fers et des aciers. On peut porter à 80 le nombre de bateaux employés à Nevers pour ces différents transports. Les expéditions par eaux sont plus considérables que celles qui se font par le roulage (voies de terre) en raison notamment des chemins quasiment impraticables. Les marchandises en provenance de Nantes consistent en sel, denrées coloniales, vins de Touraine et d'Orléanais, bois de teinture et eaux de vie. Celles provenant de Chalon-sur-Saône (via le canal du Centre) sont principalement des vins de Bourgogne, des huiles, savons et autres productions de Provence, des fontes et fers de Franche-Comté. En 1818, plus de 5000 bateaux passent sous le pont de Loire à Nevers, presque tous à la descente. Les principaux négociants, commerçants et maîtres mariniers domiciliés à Nevers en 1820 sont les suivants : 27 maîtres mariniers, un maître de forge, deux marchands de vin en gros, sept manufacturiers, un marchand de fer et un négociant. En 1834, les produits manufacturés transportés consistent principalement en canons de la fonderie de marine, en chaînes et câbles de fer, en porcelaine et faïence. En 1840, on estime qu'il passe chaque année en moyenne à Nevers 3916 bateaux chargés de 48 tonneaux (environ 135 m3) et 82 trains de 33 mètres de long. Dans une pétition adressée au préfet de la Nièvre durant l'été 1844, les négociants et mariniers de Nevers demandent qu'un nouvel emplacement servant de port soit affecté au commerce de la houille. Ils évoquent le manque de place pour recevoir ce matériau dont la consommation à Nevers est de plus en plus considérable et dont les dépôts se font à cette époque sur la rive droite de la gare de la Nièvre malgré l'interdiction d'un arrêté préfectoral de 1831. Ce nouveau port est construit sur la rive droite, en amont du pont de Loire, entre 1846 et 1848. Le troisième quart du XIXe siècle voit le déclin de la navigation sur la Loire. Lors de la délibération du 23 octobre 1876, le Conseil municipal constate que "le commerce des transports par eau est mort depuis longtemps à Nevers" et en 1901, le tonnage sur la Loire est devenu insignifiant. L'abandon de la navigation résulte en grande partie de la présence, depuis 1838, d'un canal latéral à la Loire reliant Briare à Digoin et du creusement à Nevers, entre 1855 et 1861, d'un embranchement de ce canal. Long de 2,9 kilomètres, l'embranchement assure une communication entre le canal et la Loire et aboutit à Nevers, rive gauche, en amont du pont. Dans son rapport daté du 23 janvier 1854, l'ingénieur ordinaire estime que cet embranchement permettra d'éviter les transbordements et les transports entre les ports de Loire de la rive droite de Nevers et le canal latéral distants de cinq kilomètres. Les bateaux à destination de Nevers pourront dès lors arriver jusqu'à cette ville et y stationner dans le port de jonction. Des projets sont proposés pour faciliter la communication entre le port de jonction du canal latéral et les quais de la ville, notamment un barrage mobile et un épi à établir dans le lit du fleuve pour élever le niveau d'eau en amont (plan de 1854) mais il n'y a pas de suite. En 1901, l'ingénieur Mazoyer constate qu'à Nevers, la communication entre le port du canal (rive gauche) et les ports et gare d'eau de la ville (rive droite) ne dispose que d'un tirant d'eau généralement insuffisant.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

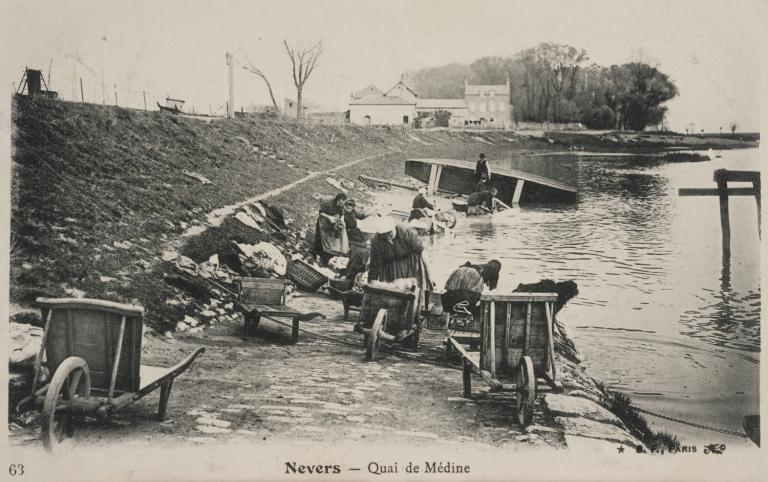

Etablie sur les rives droite et gauche de la Loire, la ville de Nevers disposait des aménagements portuaires suivants : Côté rive droite, de l'amont vers l'aval : - le port Neuf composé d'une cale en tablier à quai incliné- le port de Médine équipé d'une cale abreuvoir simple- la gare (ou port refuge) de la Nièvre (actuellement comblée)- les quais de Nevers composés d'une cale en tablier à quai incliné et d'une cale abreuvoir double à tablier haut et englobant deux ports, ceux de la Nièvre (détruit) et de Billereux (équipé d'une cale abreuvoir simple)Côté rive gauche, se trouvent deux ouvrages situés de part et d'autre du pont de Loire : - une cale abreuvoir simple en amont- une cale abreuvoir simple en aval La ville bénéficiait également d'un port créé lors du creusement de l'embranchement du canal latéral à la Loire, le port de jonction (rive gauche, en amont du pont). Celui-ci ne fait pas l'objet d'une notice car il ne fait pas partie des aménagements portuaires de la Loire.

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2012

Copyright de la notice

(c) Région Centre-Val de Loire, Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2013

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Mauret-Cribellier Valérie ; SIRS SA/CPIE Touraine-Val de Loire

Typologie du dossier

Présentation de l'aire d'étude

Adresse du dossier Inventaire

Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06