Quai dit quais de Nevers

Désignation

Dénomination de l'édifice

Quai

Titre courant

Quai dit quais de Nevers

Localisation

Localisation

Bourgogne ; Nièvre (58) ; Nevers ; Mariniers (quai des)

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Région Centre-Val de Loire

Canton

Nevers

Adresse de l'édifice

Mariniers (quai des)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice

Loire (la)

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

Milieu 18e siècle ; 2e quart 19e siècle

Description historique

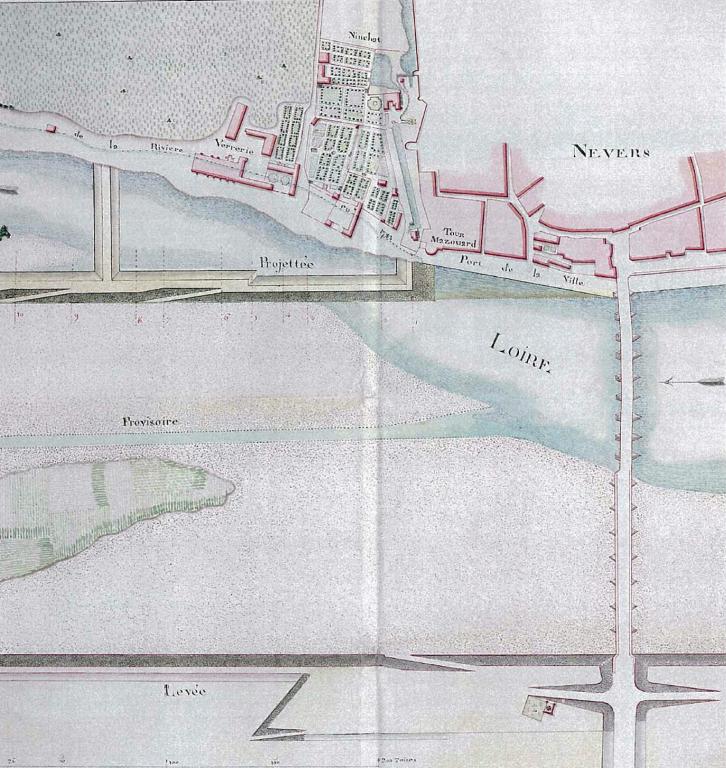

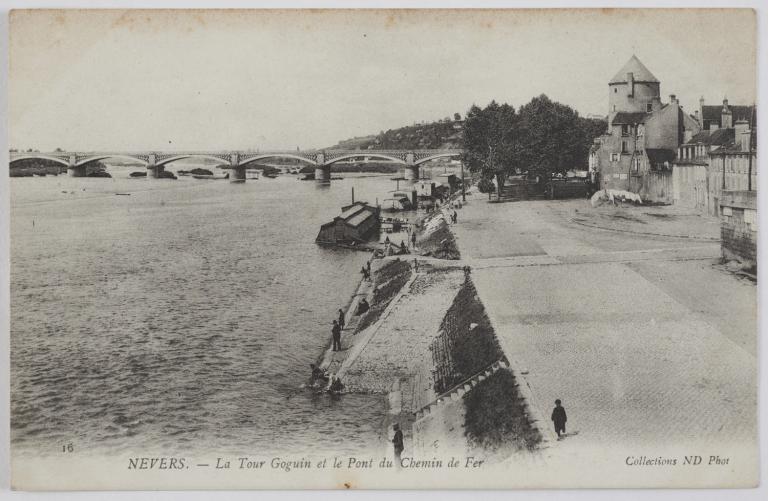

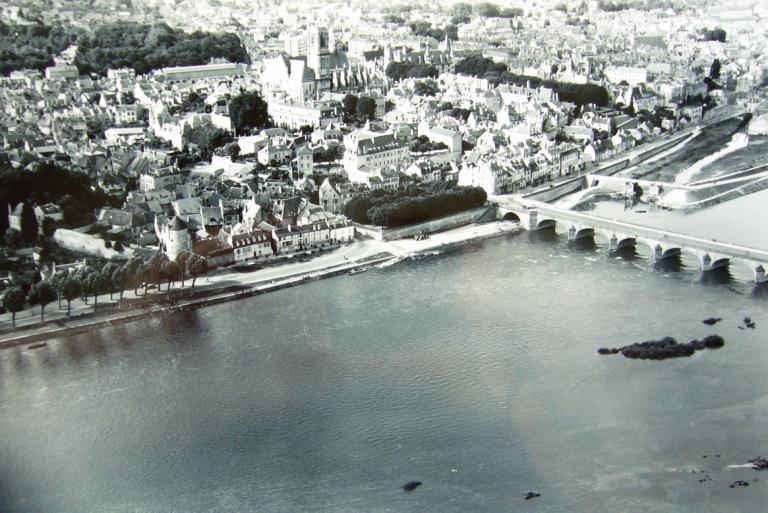

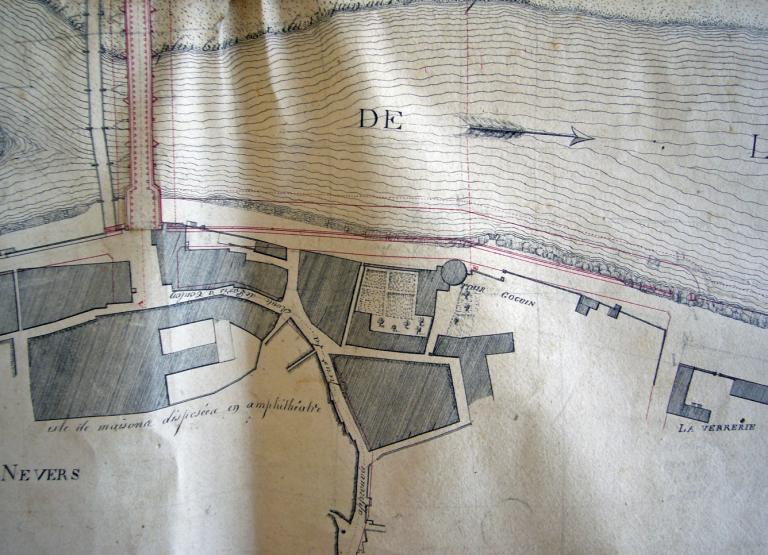

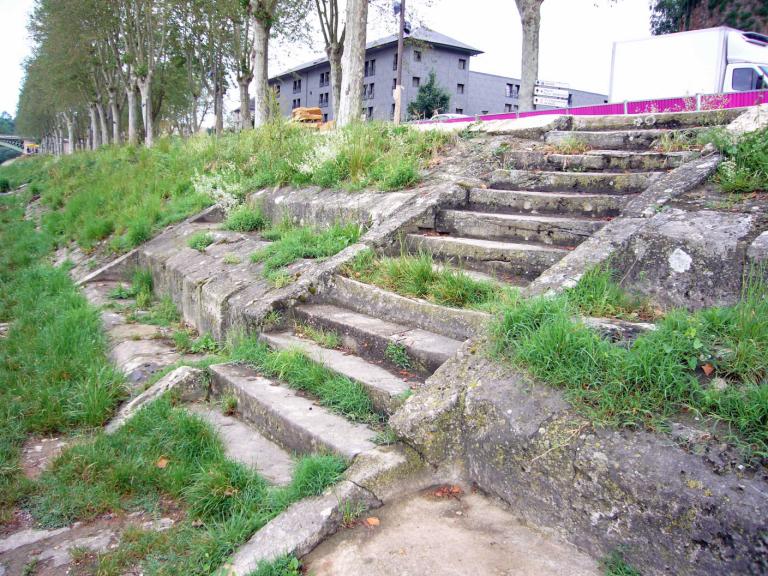

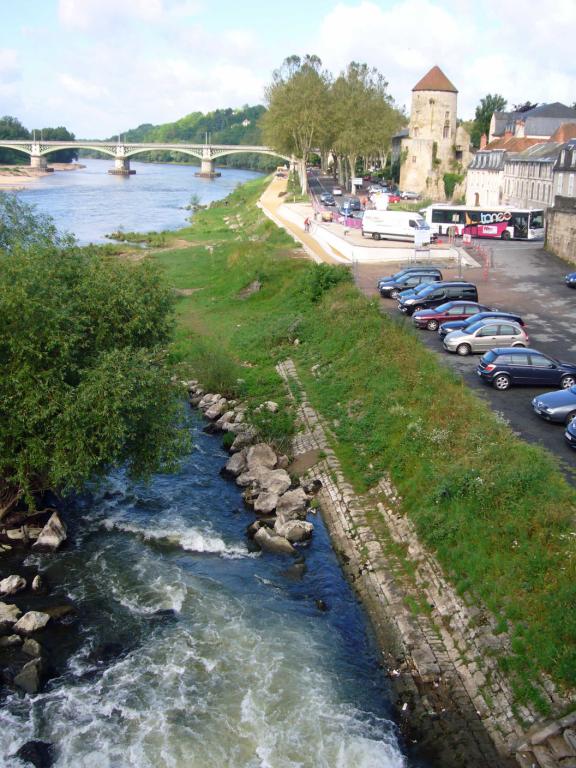

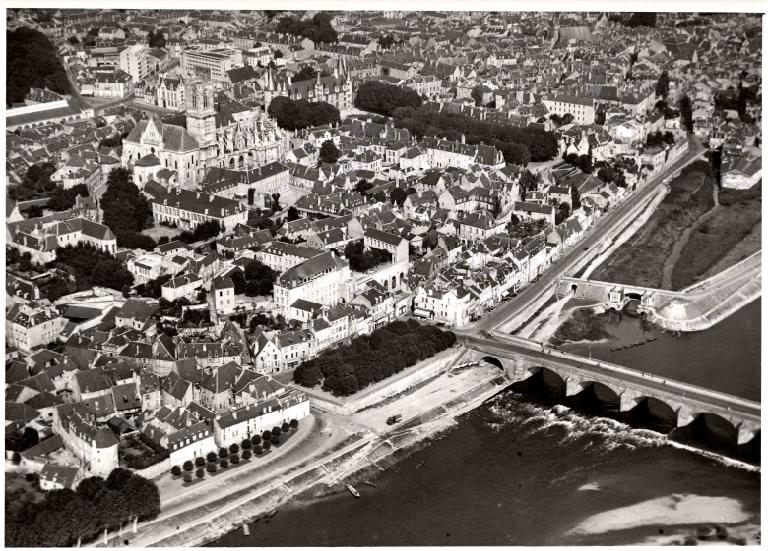

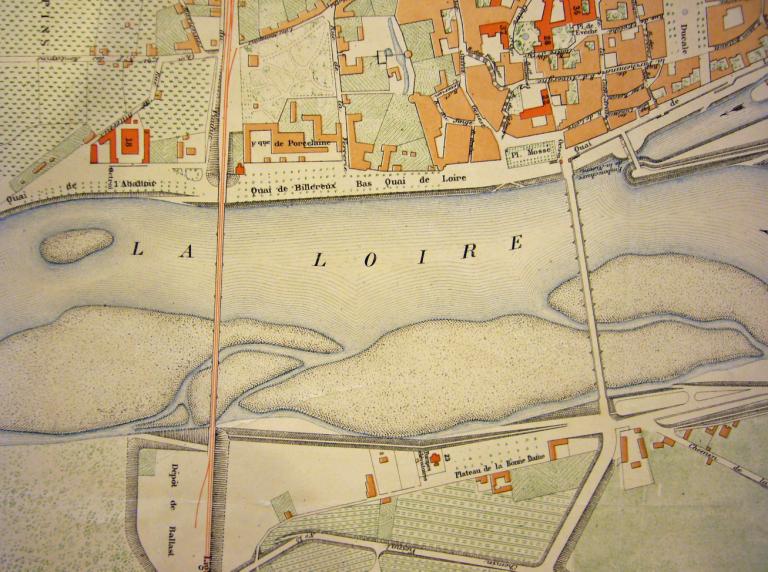

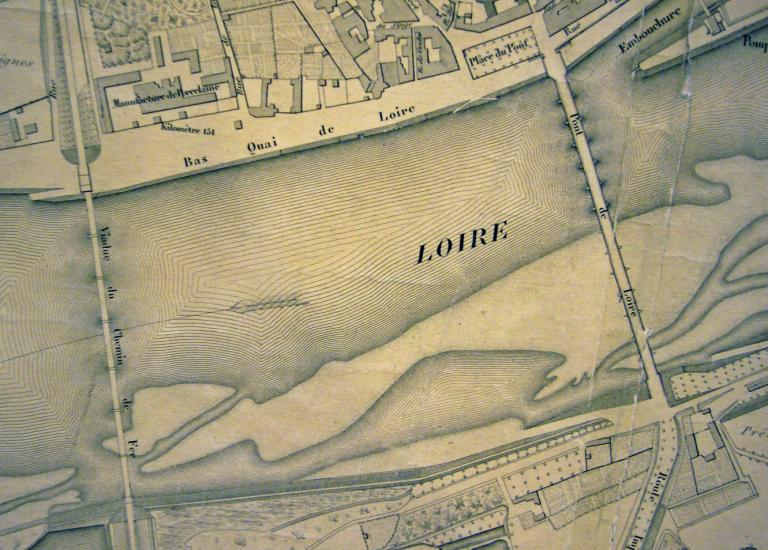

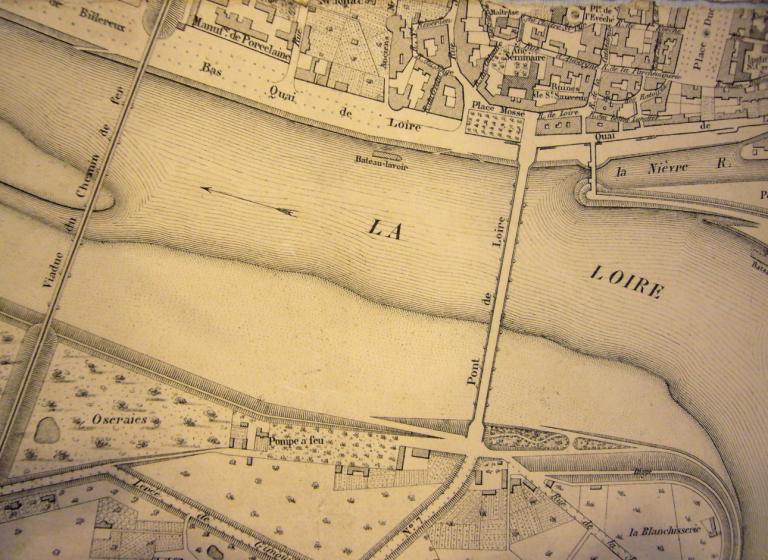

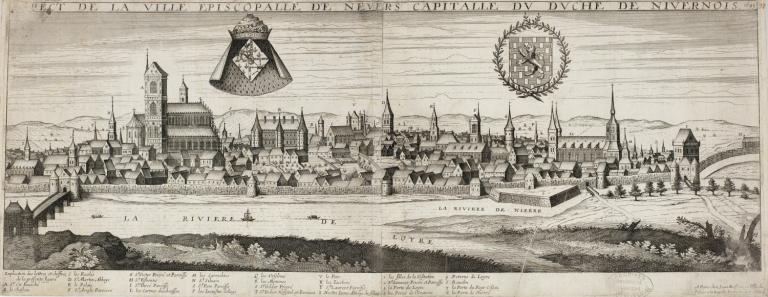

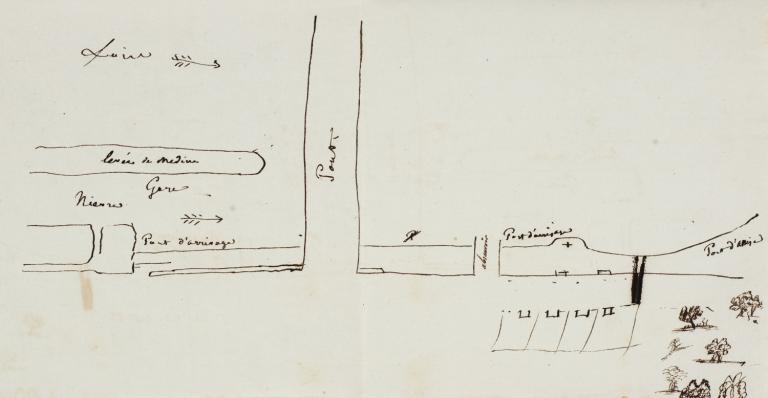

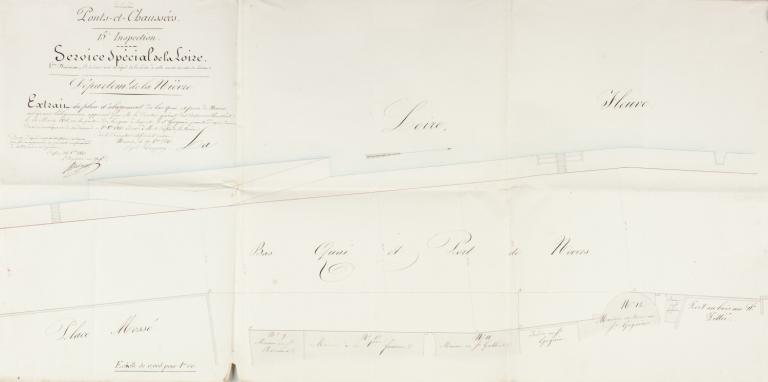

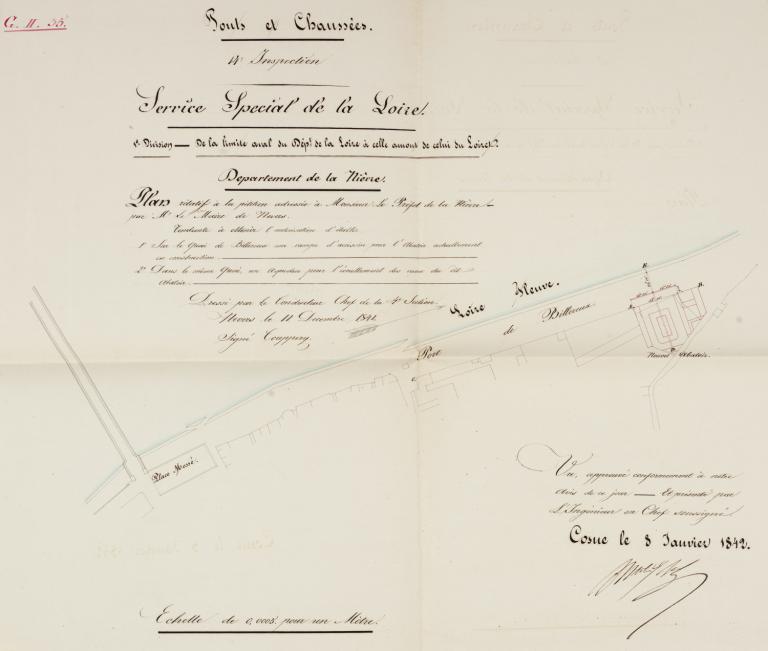

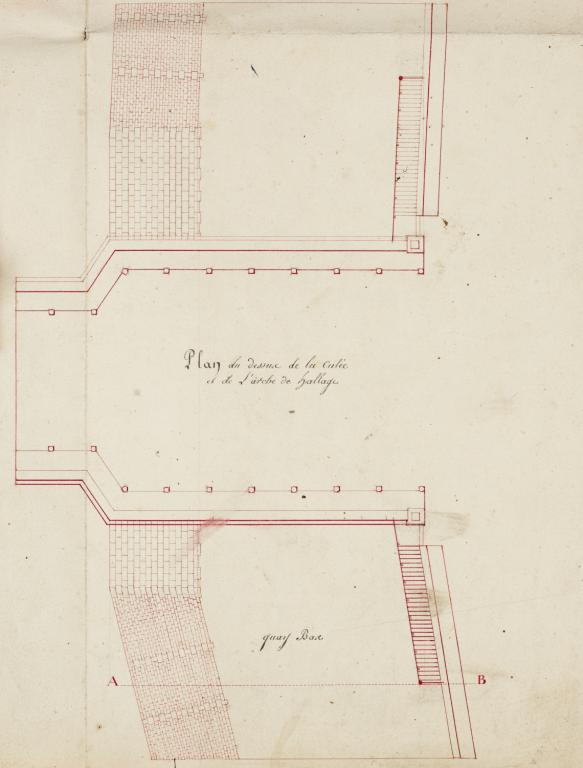

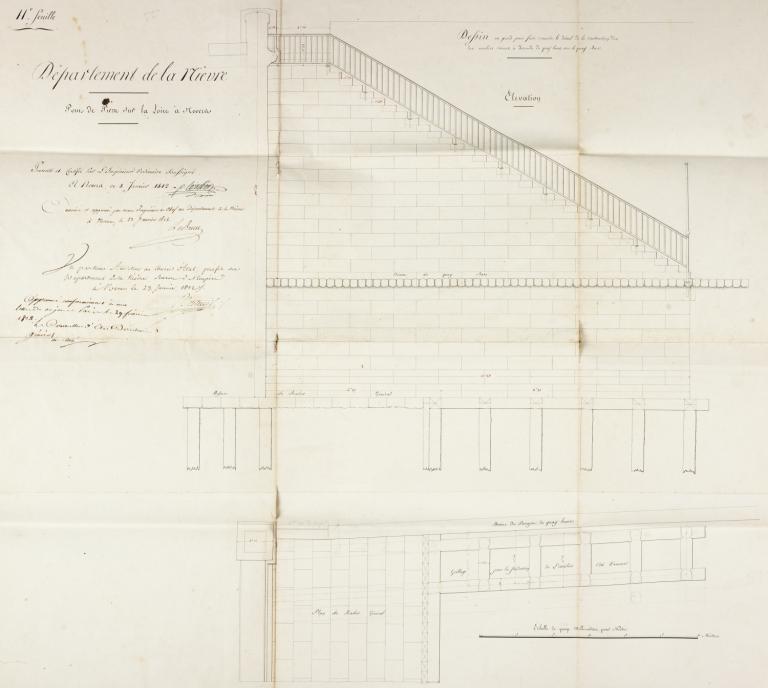

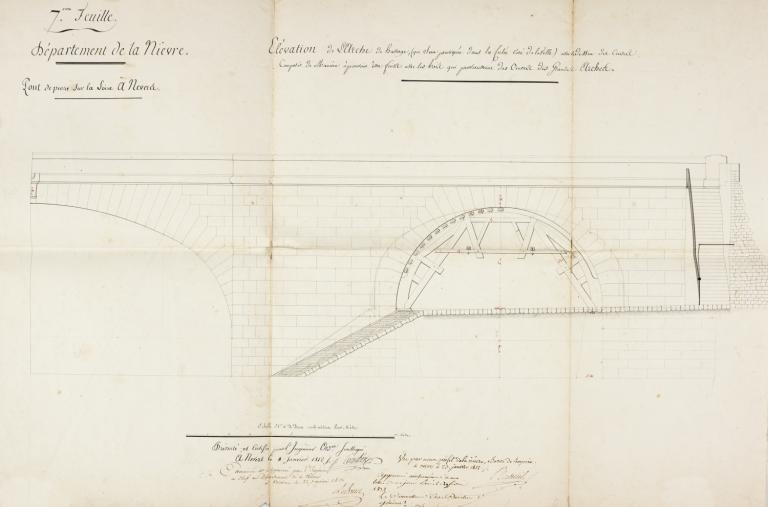

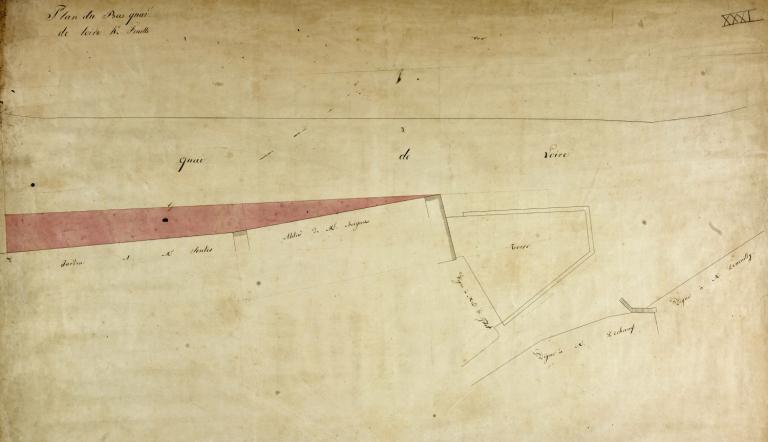

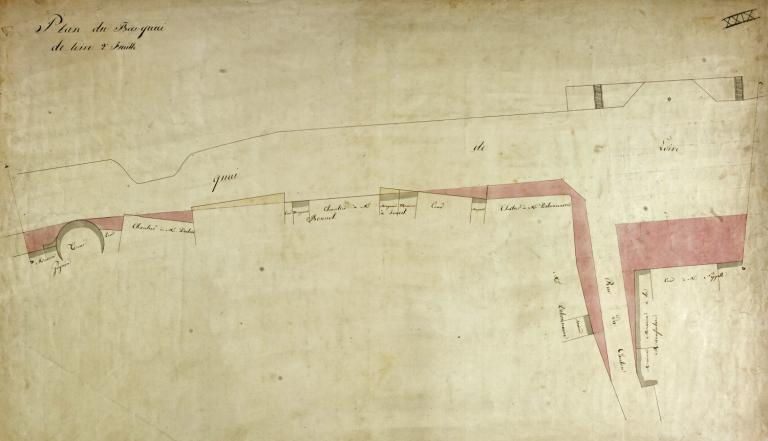

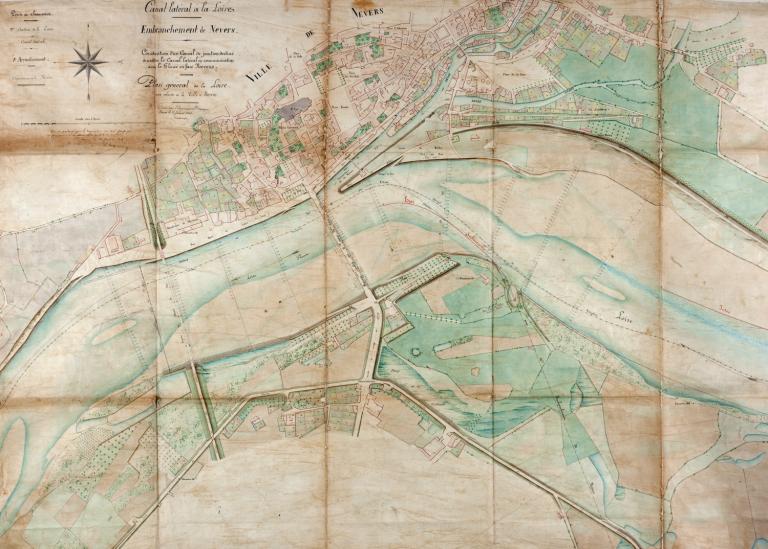

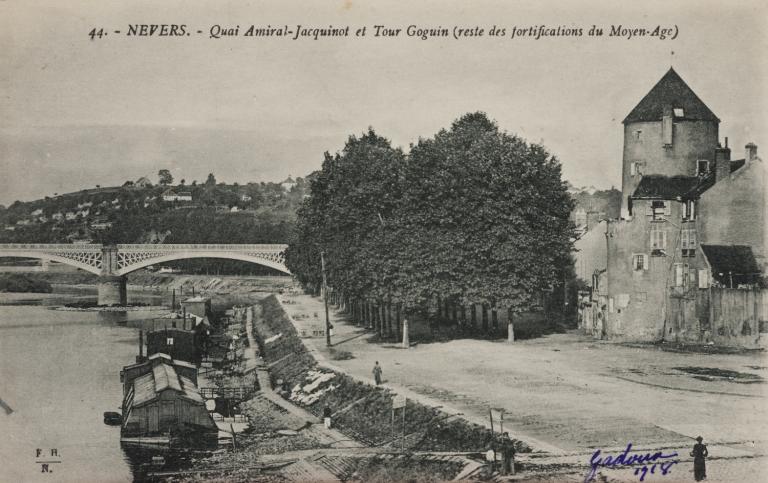

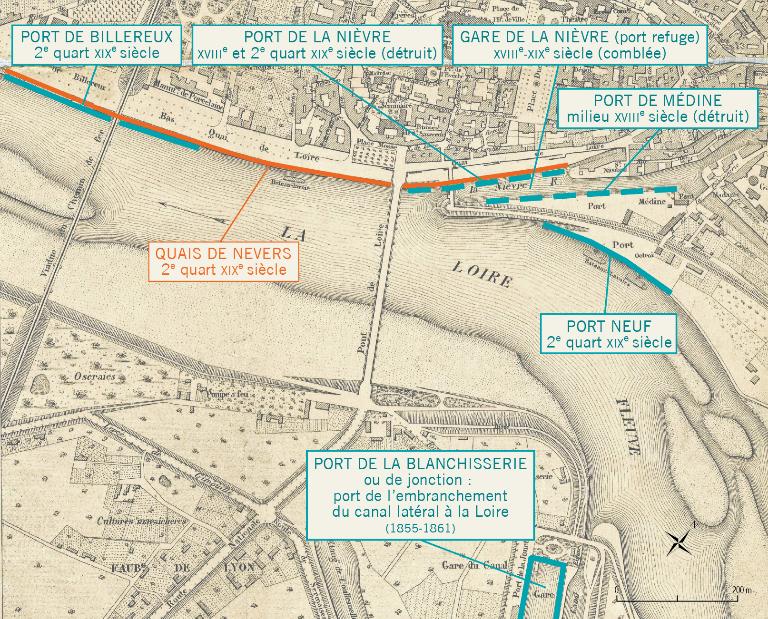

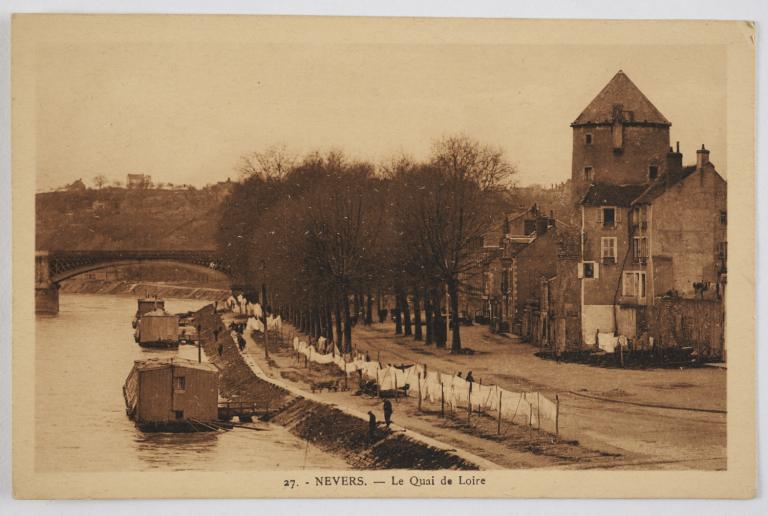

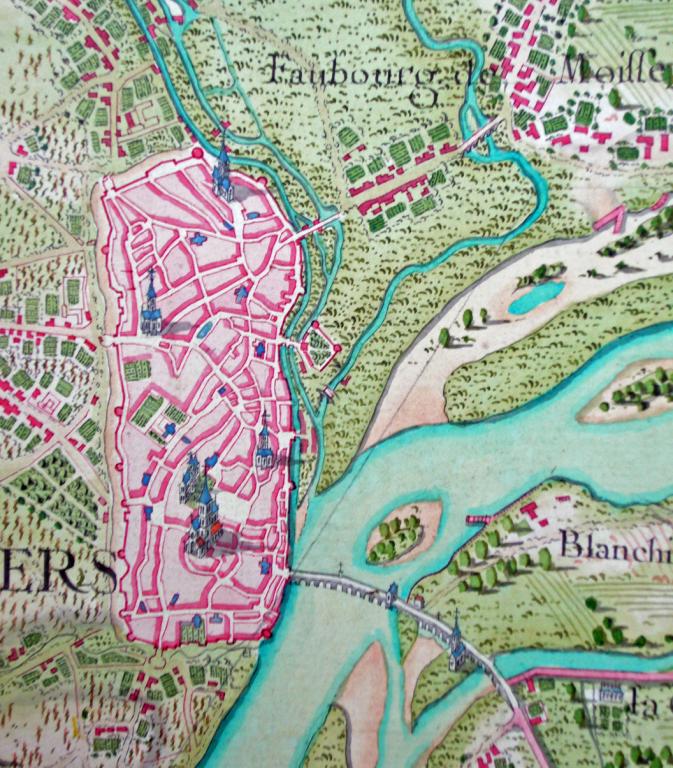

Rive droite, la Loire coule le long du coteau sur lequel s'est établie la ville. Jusqu'au XVIIIe siècle, les remparts longent le fleuve et constituent un obstacle aux liaisons ville /Loire. Le démantèlement des murailles s'opère pour une grande part au cours du XVIIIe. C'est dans ce contexte de destruction des murs de ville qu'il est décidé de construire des quais sur la rive droite (1731) et un nouveau pont (1770-1776). La ville connaît en outre d'autres transformations importantes au XVIIIe siècle : rectification de rues, construction de la Porte de Paris, ouverture d'une caserne, aménagement de promenades, transfert de cimetières en dehors de la ville. Le 31 août 1731, l'adjudication des quais de Nevers est attribuée au sieur Jean-Baptiste Moret. Il s'agit d'abaisser le mur de ville longeant la Loire et de construire des quais. Les matériaux de démolition des murailles sont utilisés pour la confection des quais. « Toutes les terres derrière le dit mur seront enlevées et égalées de niveau à un pied au-dessus des plus grandes eaux. Ce mur sera arasé jusqu'à 3 pieds au-dessus dudit terrain pour servir de banquette au dit quai. Au pied de cette banquette seront construites 200 toises de pavés de 15 pieds de largeur » (390 m x 4,8 m). En 1732, la tour Beauregard est détruite pour construire le quai. Les travaux sont importants et vers 1733-1734, un état des ouvrages réalisés par le sieur Moret en sus des travaux initialement prévus pour le nouveau quai de Nevers est établi : pavement aux abords du pont Saint-Nicolas, construction de divers escaliers, clôture de neuf portes murées en raison de l'élévation du terrain du quai, construction d'une rampe le long du mur de quai sont notamment évoqués. Ce document nous apprend que les quais sont aménagés, côté amont, jusqu'au-delà de l'embouchure de la Nièvre, près du pont Saint-Nicolas (au niveau de l'île des Pâtis). Côté aval, les travaux semblent s'étendre jusqu'à la tour Goguin. On ne sait pas combien de temps ont duré les travaux mais en 1743-1744, de nombreuses requêtes sont envoyées à l'intendant de Moulins par les propriétaires riverains réclamant des indemnités suite à la dévalorisation de leurs biens causée par les travaux des quais : comblements devant les maisons qui obligent les suppliants à faire hausser les portes et les escaliers des maisons, à changer les dispositions des caves et des écuries, destruction de maisons pour l'élargissement du quai, maison en partie enterrées et devenues inhabitables. En 1748, un devis d'adjudication de travaux relatifs au pont et au remaniement des quais est dressé. On projette d'établir un port de 245 toises de longueur (477 m) sur 8 à 9 toises de largeur (15 à 17 m), exhaussé à une hauteur de 4 pieds au-dessus de l'étiage. On prévoit de conserver l'ancien abreuvoir établi en face du guichet. Ces travaux génèrent de nouveaux mécontentements, notamment Jeanne de La Roche, propriétaire de deux maisons situées sur le quai de Nevers qui demande vers 1750 un dédommagement : les travaux ont réduit le premier étage de ses maisons au niveau de rez-de-chaussée. Elle se plaint que l'ancien rez-de-chaussée ne peut servir, dorénavant, que de caves et qu'en outre les maisons sont devenues très humides et malsaines et que personne ne veut y habiter. Elle demande en outre 305 livres pour les cinq années de non jouissance des deux maisons, ce qui laisse penser que les dommages ne sont pas dus aux seuls travaux prévus en 1748 mais aussi à des aménagements réalisés antérieurement et sur lesquels nous n'avons pas d'information. Vers 1757, l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées Tresaguet rédige un projet relatif aux «ouvrages nécessaires pour faciliter l'entrée et l'issus du nouveau quay de la ville de Nevers et autres réparations indispensables ». Il prévoit notamment de paver de pierre la « banquette » (chemin ?) du quai en maçonnerie car celle-ci est sujette à être détruite par les passages fréquents. Des bornes de pierre de taille doivent être scellées dans le pavé tous les 8 à 9 pieds (2,5 à 3 m). Il estime également nécessaire d'adoucir la pente de la rue de Saint-Arigle pour faciliter la sortie du quai. Cette même année, un détail estimatif des ouvrages à faire au quai de Loire relativement à l'exhaussement du pavé pour les abords du pont est rédigé par l'ingénieur du roi, Lellers (?). Le 13 décembre 1759, un règlement général des ports de Nevers est dressé. Il spécifie notamment que les marchandises ne doivent pas stationner sur le port plus de huit jours, qu'elles ne doivent pas encombrer les quais et qu'elles doivent laisser un espace disponible pour la circulation des voitures. Il est également précisé que les bateaux vides doivent être conduits soit dans la rivière de Nièvre, soit en aval de la tour Goguin, soit sur la rive gauche du fleuve. Ce règlement est renouvelé en 1786. En 1783, les quais de Loire et de Nièvre sont dans une ruine totale sur un espace de plus de 300 toises (580 mètres). "Il n'y a que l'état de détresse de la ville qui l'a contrainte à les laisser tels qu'ils sont". A cette période, les quais s'étendent depuis l'île des Pâtis jusqu'à la tour Goguin. Aucuns travaux n'est, semble-t-il réalisé avant le XIXe siècle. Un devis des ouvrages pour réparer les parapets des murs du quai de Nevers est dressé par l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées Maraudat en 1800 mais rien ne prouve que les travaux aient été effectués. En 1812, alors qu'il projette de construire les arches en pierre du pont côté rive droite, l'ingénieur ordinaire Coinchon propose un nouveau quai en aval du pont, jusqu'à la levée de Billereux : il prévoit de gagner du terrain sur le lit du fleuve et introduit la notion de quai haut et de quai bas, notion que l'on retrouve sur les plans des décennies suivantes mais qui ne concernera finalement que la section de quai située en amont du pont et vis à vis de la place Mossé (1833) à l'extrémité du pont. Alors que le quai haut est un lieu de circulation établi le long des maisons de la ville, le quai bas, établi en contrebas du mur de quai, correspond au port proprement dit, lieu de déchargement et de chargement des marchandises. En aval de la place Mossé, seul le bas quai subsiste finalement (absence de mur de quai vertical séparant la ville de la Loire). En 1812, l'ingénieur Coinchon prévoit d'établir une arche de halage « sèche » sur le nouveau pont de Loire côté rive droite afin de faciliter la communication entre le quai bas amont et le quai bas aval. Des escaliers assurent un lien entre les quais haut et bas. Cette arche est finalement réalisée comme prévu mais sera murée à la fin des années 1950, lors des travaux de la RN 7. Le 20 décembre 1826, l'ingénieur en chef d'Hostel dresse un devis des grosses réparations à faire aux quais de Nevers sur les rives droites de la Loire et de la Nièvre. Il projette de réparer le quai bas sur une longueur de 277 m et une largeur moyenne de 13 m et de réparer le pavage du quai haut sur 382 mètres de long. Il semble que ces travaux n'aient pas été réalisés puisque vers 1831, la Commission désignée pour rédiger un projet de règlement pour les ports de Nevers expose qu'il est de la plus grande nécessité de paver à neuf le port d'arrivage (situé de part et d'autre du pont de Loire) et de border ce pavage par un glacis en pente jusqu'à la rivière. Les sources iconographiques manquent pour les années 1812-1835 et il est difficile de savoir si les projets de cette période sont réellement réalisés, en partie ou en totalité. Les plans de 1835 (dont le cadastre napoléonien) montrent que les quais construits s'arrêtent au niveau de la tour Goguin. Ils mentionnent également la place Mossé et la cale abreuvoir double située en contrebas et nouvellement construites. Les travaux sont néanmoins loin d'être achevés puisqu'en 1835, une pétition est signée par de nombreux habitants de Nevers réclamant la reconstruction d'un quai de Loire aux abords du pont récemment reconstruit sur le fleuve. L'ingénieur Mossé rédige alors un rapport dans lequel il rapporte que "le mur de quai est sur le point de s'écrouler de vétusté et d'obstruer le port et la gare de la Nièvre. Les pierres du parapet, celles du trottoir ont presque toutes éclaté à la gelée et le pavé compris entre le trottoir et la ligne de maisons est rempli de trous profonds et nombreux et si rapprochés les uns des autres que les voitures ne peuvent plus y passer sans danger ». Durant les trois années suivantes, cet état de choses s'aggrave. On a seulement jeté de la pierre cassée et du caillou de Loire dans les plus grands trous de la chaussée (vote d'un crédit de 455 F par le conseil municipal le 12 novembre 1836) mais rien n'a été fait ni au mur de quai ni au parapet ni au trottoir. Il n'y a pas d'argent pour réaliser les travaux nécessaires. C'est seulement en 1838, qu'un crédit spécial est créé pour permettre de réaliser le projet rédigé par Mossé en 1835. Une adjudication est passée le 2 avril 1838 en faveur du sieur Bassinet pour la reconstruction du quai de Loire en amont du pont de Nevers. La ville prend un quart des dépenses à sa charge. Nous n'avons pas retrouvé de document équivalent concernant les travaux en aval du pont et ne pouvons donc pas certifier que les travaux ont bien eu lieu à cette date pour cette section. Les plans de 1839 et 1841 montrent cependant une berge rectiligne qui semble construite jusqu'à Billereux. Le plan 1841 y figure en outre une cale simple orientée vers l'aval au niveau de la rue de la Verrerie (elle sera supprimée par la suite). La cale simple du pont de chemin de fer n'est pas encore construite à cette date. Le 10 mai 1845, l'ingénieur en chef fixe les alignements des quais de Nevers, côté rive droite. Le plan de 1854 restitue un état très proche des quais actuels si l'on excepte la destruction des quais en amont du pont de Loire à la fin des années 1950 et l'absence aujourd'hui d'une cale simple située autrefois à environ 250 mètres en aval du pont de chemin de fer et supprimée entre 1856 et 1878 lors de la rectification de la berge devant l'abattoir. Un arrêté préfectoral du 16 septembre 1876 autorise la ville de Nevers à planter le bas quai de Loire entre la Tour Goguin et les perrés de Billereux sous réserve qu'aucun arbre ne soit planté à moins de 9 mètres du couronnement des perrés. Le quai de Loire est désormais converti en promenade publique. Les cartes postales anciennes figurent les deux rangées d'arbres qui existent encore aujourd'hui. Ces photographies montrent également l'espace continu existant en aval du pont entre le bord de Loire et les maisons établies sur les quais. Le plan de 1878 mentionne la succession des dénominations du quai de Nevers sur la rive droite. De l'amont vers l'aval se succèdent le quai de Loire (le long de la Nièvre !), le Bas quai de Loire, le quai de Billereux et le quai de l'Abattoir. En 2012, la municipalité projette de réhabiliter le quai des Mariniers (entre les deux ponts de Loire) afin de rendre la promenade en bord de Loire plus attractive : élargissement de la voie de circulation destinée aux piétons et aux cyclistes, renouvellement du mobilier urbain (bancs), pose d'un garde-corps dessiné par les étudiants de l'école supérieure des arts appliqués de Bourgogne. Ces travaux sont achevés à l'automne 2013.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Pierre

Commentaire descriptif de l'édifice

Situés rive droite, depuis la Nièvre jusqu'en aval du pont de chemin de fer, les quais de Nevers s'étendent sur environ un kilomètre. Ils se composaient, de l'amont vers l'aval, des éléments suivants : - le port de la Nièvre (de l'île des Pâtis au pont de Loire)- une cale abreuvoir double située immédiatement en aval du pont de Loire- une cale en tablier à quai incliné s'étendant depuis l'embouchure de la Nièvre jusqu'à la cale simple située immédiatement en aval du pont de chemin de fer - le port de Billereux établi de part et d'autre du pont de chemin de fer On remarque que, de chaque côté du pont de pierre sur la Loire, le mur de quai n'est actuellement pas continu mais décalé du côté du fleuve en amont du pont. Cet état résulte des travaux de la déviation de la RN 7 entre 1958 et 1963 : le mur de quai situé en amont du pont a en effet été avancé vers la Loire d'une quinzaine de mètres.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2012

Copyright de la notice

(c) Région Centre-Val de Loire, Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2013

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Mauret-Cribellier Valérie ; SIRS SA/CPIE Touraine-Val de Loire

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06