Ministère

de la Culture

POP | Plateforme ouverte du patrimoineéglise paroissiale Saint-Georges

église paroissiale Saint-Georges

Référence de la notice

IA63000347

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

11 mai 2004

Date de dernière modification de la notice

21 septembre 2020

Rédacteur de la notice

Sauget Jean-Michel

Mentions légales

© Région Auvergne - Inventaire général du patrimoine culturel

Désignation de l'édifice

Titre courant

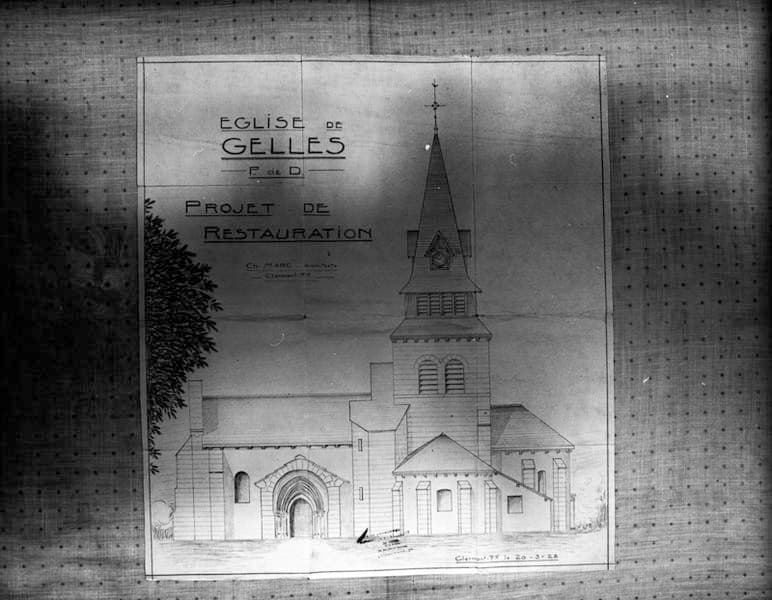

église paroissiale Saint-Georges

Producteur

Inventaire

Dénomination de l'édifice

église paroissiale

Vocable, pour les édifices cultuels

Saint-Georges

Localisation au moment de la protection ou de l'étude

Localisation

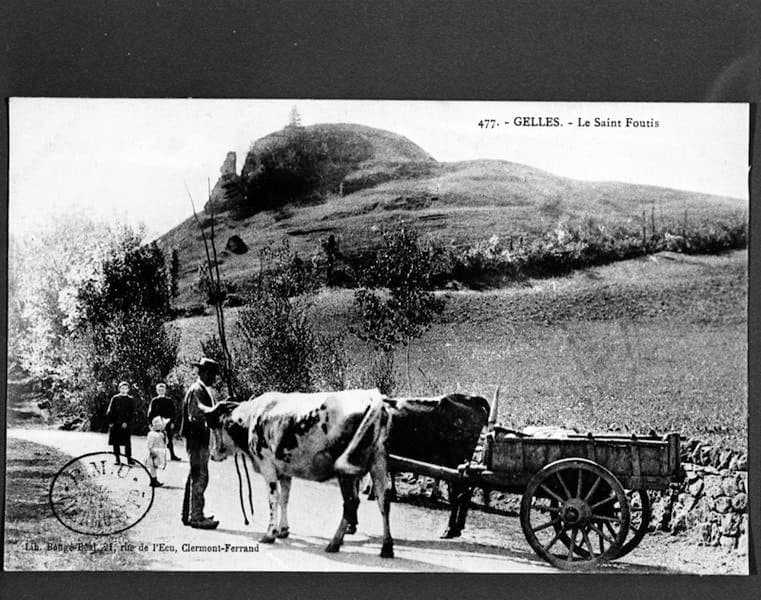

Auvergne-Rhône-Alpes ; Puy-de-Dôme (63) ; Gelles

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Auvergne

Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire

Rochefort-Montagne

Références cadastrales

1823 A3 1076 ; 1984 AB 50

Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire

en village

Historique de l'édifice

Siècle de campagne principale de construction