Village

Désignation

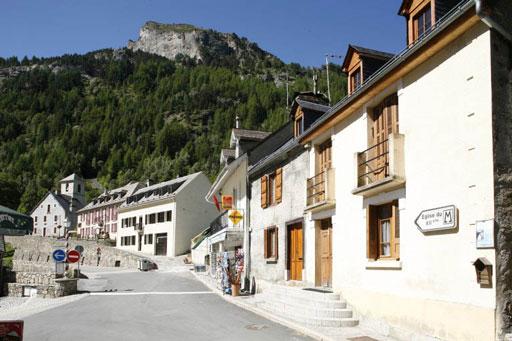

Dénomination de l'édifice

Village

Titre courant

Village

Localisation

Localisation

Occitanie ; Hautes-Pyrénées (65) ; Gavarnie-Gèdre

Précision sur la localisation

Commune fusionnée après inventaire ; autrefois sur commune de Gavarnie

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Hautes-Pyrénées

Lieu-dit

Gavarnie

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village ; bâti lâche

Partie constituante non étudiée

Rue ; îlot ; place

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

Moyen Age ; 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Description historique

Les origines du village de Gavarnie ne sont pas connues mais elles pourraient remonter à la création d'un très ancien refuge (9e ou 10e siècle ?) construit à l'emplacement de l'église pour reposer les voyageurs avant la traversée de la montagne vers l'Aragon. Il est probable qu'un premier groupe de maisons s'est implanté à côté de cet hospice tenu au Moyen Age par les Hospitaliers. Il perdure dans le noyau d'habitat qui fait suite à l'église et se maintient sous le nom "Quartier de l'Hôpital". Les Hospitaliers possédaient autour de l'hospice des prairies, des granges et des moulins, écartant de ce fait toute autre construction : cette pratique, réservant les prés de Ribère-Dessus à la culture du foin et les versants de pâtures proches aux seules granges, s'est prolongée jusqu'au début du 20e siècle, comme l'indiquent les clichés Trutat. Le village de Gavarnie s'est formé à partir de plusieurs écarts, séparés en raison de la topographie accidentée. Un état fin 17e siècle du village est évoqué dans le "Devis de l'Ingénieur Thierry", document de 1688. Le descriptif concis du cheminement met en évidence, hormis le noyau de l'église, deux autres noyaux d'habitat : le plus bas au niveau du quartier Ribère-Dessous, très à l'aval, le deuxième au-dessus du pont de Baratgin (autour de l'actuel office de tourisme). Le village s'est donc émietté le long du chemin d'accès depuis Gèdre, dans un contexte topographique difficile entre le gave très encaissé à l'aval, l'éminence rocheuse du Turon de l'Escot, et les couloirs d'avalanches menaçants à ce niveau. L'étymologie Gavarnie, Gabernie, Gabernio... signifierait "village du gave". A côté du hameau de l'église, l'ingénieur Thierry signale aussi les groupements de granges le long du chemin qui mène au cirque. L'habitat proche de l'église est connu par un album de dessins de voyage par l'anglaise Lady Fortescue en 1818. Il y avait alors 9 constructions (maison et granges confondues) éparses constituant un petit hameau. La première phase d'extension du village, liée à l'essor du tourisme (1ère moitié du 19e siècle), a favorisé le développement du village autour de l'Hôtel des Voyageurs (deuxième hameau avec sa place triangulaire et sa fontaine). La deuxième phase d'extension est datable du milieu et de la 2e moitié du 20e siècle. Liée au tourisme, elle concerne d'une part l'explosion de l'habitat sur les anciens prés de fauche de Ribère-Dessus, d'autre part l'appropriation des terrains les plus vertigineux au-dessus du gave, sous le Turon de l'Escot (Hôtel du Marboré et autres immeubles à usage commercial...). Pendant plusieurs siècles, l'accès à Gavarnie depuis Luz et Gèdre se faisait à pied ou à mulet, sur des sentiers périlleux (risque d'avalanches et de chutes de rochers). La première route carrossable jusqu'à Luz et Barèges n'est aménagée que durant la 1ère moitié du 18e siècle. En 1762, bien que toujours dangereux, un chemin praticable à cheval ou en chaise à porteurs (en 6 heures) remplace l'ancien sentier jusqu'à Gavarnie. L'ancienne voie passait alors par le pont de Baratgin, en bas du village, puis remontait devant l'Hôtel des Voyageurs où les estampes et cartes postales montrent les équipages et mulets en stationnement. Peut-être avait-on pratiqué, avant le pont de Baratgin, un autre accès au village par le chemin rural qui aboutit au pont de schiste de Barrancou ? Une route carrossable pour Gavarnie est aménagée à la demande de Napoléon III, lors de son séjour à Luz-Saint-Sauveur, dans la perspective de relier la fameuse "Route Thermale". Cette route (RN 921), terminée en 1864, emprunte le pont de Cumia pour atteindre le coeur du village par la rue principale en rive gauche, et pour relier la route départementale d'Oussoues (RD 128). Au débouché du pont, ce carrefour occupe aujourd'hui une position stratégique pour gérer le flux touristique dont bénéficie le nouvel Office de Tourisme.

Description

Typologie du couvrement

Commentaire descriptif de l'édifice

L'implantation du village répond à un tracé en chapelet qui commence à partir de l'église (Turon de l'église) et se poursuit plusieurs centaines de mètres à l'aval, au-delà des ponts sur le gave (Ribère-Debat). Il présente un aggloméré fractionné et une implantation urbaine étirée en longueur, d'aspect effiloché. Un premier groupe d'habitat, intitulé Quartier de l'Hôpital, se dégage sur la partie la plus haute du village, avec l'église et une rangée de maisons orientée au sud (vers le cirque) bordant le côté nord de la rue qui descend de l'église. Ce groupement longe le chemin d'Espagne, chemin composé de grosses dalles de marbre et de schiste, qui conduit au Port de Boucharo vers la frontière avec l'Aragon. L'église en constitue le point sommital. Un deuxième groupe d'habitat, non traditionnel à l'exception d'une grange, s'est implanté dans la zone concave des anciens prés de fauche, entre le gave et la voie de desserte d'Arribère-Dessus. A vocation commerçante, cet aggloméré moderne de plan ovoïde, s'impose actuellement comme un centre d'agglomération. Un autre noyau d'habitat traditionnel se rencontre autour de la fontaine et de sa place triangulaire, sur le revers du Turon de l'Escot. Cet espace, bordé par l'Office de Tourisme, est aussi un noeud de communication entre la rue du village, la R.D.928 (ancien chemin d'Ossoue) et la R.D. 921 (chemin de Barèges). Entre ces différentes parties agglomérées, la rue du village contourne le Turon de l'Escot en occupant un étroit passage le long du gave. Elle est bordée de quelques immeubles (Maison du Parc national des Pyrénées), certains construits en surplomb au-dessus du ravin (Hôtel du Marboré...). L'éminence elle-même du Turon de l'Escot reste très peu bâtie. L'étirement du village se prolonge en partie inférieure, après les ponts, sur la rive droite du gave, par un alignement de maisons sérielles, implantées en front de rue, jusqu'au dernier quartier aggloméré de Ribère-Dessous, tout à fait à l'aval. Les bâtiments publics (église, mairie, fontaine, Office de Tourisme) ponctuent ces différentes fractions. Dans l'ensemble, malgré le caractère topographique accidenté et difficile du lieu, les constructions sont implantées sur la rive gauche du gave, la rive droite (prairies de Guillamat), très abrupte, étant touchée par les couloirs d'avalanche.

Protection et label

Typologie de la zone de protection

Liste du patrimoine mondial

Intérêt de l'édifice

À signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2011

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

Date de rédaction de la notice

2011

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Chabbert Roland ; Fournier Claire ; la Taille Alice de

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47