Chantiers navals Claparède, puis Ateliers et Chantiers de la Loire

Désignation

Dénomination de l'édifice

Usine de construction navale ; usine de construction métallique

Appellation d'usage

Chantiers Claparède, actuellementAteliers et Chantiers de la Loire

Titre courant

Chantiers navals Claparède, puis Ateliers et Chantiers de la Loire

Localisation

Localisation

Normandie ; Seine-Maritime (76) ; Le Petit-Quevilly ; rue de la Motte

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Vallée de la Basse-Seine

Adresse de l'édifice

De la Motte (rue)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice

La Seine

Partie constituante non étudiée

Atelier de fabrication ; forge ; scierie ; cale de construction

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

4e quart 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1882 ; 1888

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques

Description historique

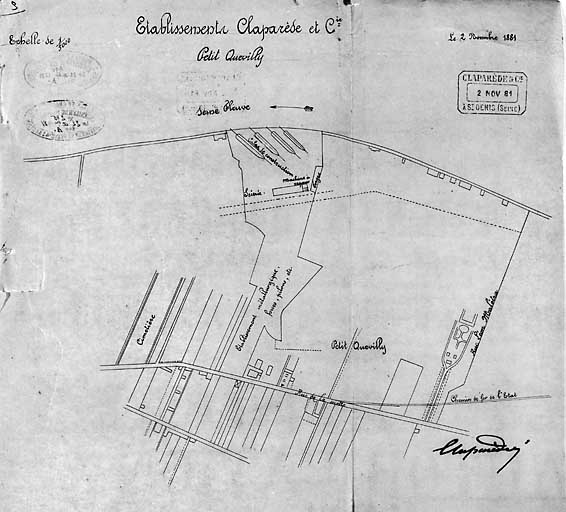

En 1881 à la faveur d’une loi octroyant des primes destinées à stimuler l’industrie navale et le commerce maritime au long cours (loi du 30 janvier 1881), la société Claparède qui exploite depuis 1862 une usine spécialisée dans la construction de machines marines (chaudières et machines à vapeur) à Saint-Denis (93) décide de profiter de cette opportunité pour se diversifier et se lancer dans la construction de navires. L’usine de Saint-Denis ne pouvant accueillir une telle activité, la société se met en quête d’un site en bord de Seine où elle puisse s’implanter. Son choix se porte sur la région rouennaise où le projet reçoit un fort soutien des édiles locaux qui œuvrent avec énergie pour renforcer le développement industriel et commercial du port de Rouen.L’affaire est rondement menée : le projet, transmis à l’administration en novembre 1981, est validé moins de deux mois après par l’arrêté préfectoral du 7 janvier 1882 qui autorise l’implantation de l’usine à Petit-Quevilly en aval de Rouen, sur un terrain situé entre la Seine et la rue de la Motte. La courbure et la largeur du fleuve à cet endroit ont été des facteurs de localisation déterminants car la société Claparède a pour objectif, et déjà en commande, la construction de navires de mer à coque métallique de grandes dimensions, c’est-à-dire des bateaux de plus de cent mètres de longueur et de 3000 T de jauge.Les travaux sont lancés dans la foulée et en l’espace de trois mois tous les bâtiments et infrastructures permettant le démarrage de la production sont en place. A savoir, un atelier de 516 m2 équipé de marteaux pilons et de laminoirs entrainés par une machine à vapeur, une forge et une scierie indépendantes et quatre cales de construction disposées en biais par rapport au fleuve pour pouvoir assurer sans encombre le lancement des navires. Avec de telles capacités de production, les établissements Claparède constituent le premier grand chantier naval du port de Rouen.L’activité démarre en avril 1882 avec un effectif de 150 ouvriers et un carnet de commande déjà bien plein. Le 29 août 1882, le premier navire est mis à l’eau : le Druenta, un cargo de 75 m de long et de 1 600 T de jauge. Avec le lancement, le 21 août 1883, du Falabah, un steamer de 105 m de long et de 3000 T de jauge, gigantesque pour l’époque, le chantier fluvial de Quevilly se hisse au rang des grands chantiers maritimes français. A la fin de l’année 1885, les chantiers Claparède ont déjà à leur actif 26 navires de différentes gammes, à voile ou à vapeur, destinés au commerce ou au combat : paquebots, cargos, steamers, avisos, torpilleurs, remorqueurs… Tous sont livrés entièrement équipés et toutes les machines, chaudières, treuils… proviennent de l’usine de Saint-Denis. Parallèlement à la production de navires proprement dite, les chantiers quevillais assurent également des travaux de réparation ainsi que la construction d’équipements portuaires. Dans ce domaine, ils réalisent en 1885, pour le port de Rouen quatre hangars couverts, deux accumulateurs et plusieurs grues hydrauliques. Les chantiers Claparède sont au plus fort de leur activité et emploient près de 900 ouvriers.Malgré ce bilan très positif, les chantiers Claparède voient leur avenir menacé à court termes : les projets d’extension du port de Rouen sur la rive gauche du fleuve menace leur implantation et impacte très fortement leur activité, la construction de quais plus larges sur la rive droite, juste en face des cales de lancement, signe la fin du marché des grands navires pour l’entreprise qui ne peut plus en construire faute d’espace suffisant pour pouvoir les lancer. A ces problèmes d’implantation s’ajoute une crise conjoncturelle : l’année 1885 marque le début d’une crise générale de l’industrie de la construction navale française, avec une chute des commandes amplifiée par la concurrence britannique. Pour résister, un mouvement de concentration s’opère dans le monde de la construction navale française, et le 8 avril 1886, les chantiers Claparède sont absorbés par la société anonyme des Ateliers et Chantiers de la Loire qui possède déjà trois établissements à Nantes, Saint-Nazaire et au Havre. Toute la partie construction, est transférée à Saint-Nazaire. Le 3 aout 1886, les chantiers Claparède lancent leur dernier navire, le remorqueur Harfleur avec un effectif réduit à 50 ouvriers. Une pétition réclamant le maintien du chantier et le déblocage à son profit de commandes publiques est transmise aux députés et au président de la République Jules Grévy, mais reste sans effet. En octobre 1886, une solution de sauvetage est présentée par l’ingénieur Jules de Coene à la direction des Ateliers et Chantiers de la Loire : la création d’un établissement chargé de la construction et de l’exploitation de l’outillage du port de Rouen, autorisées légalement depuis le 11 mars 1885. Le projet prévoit la construction de 12 000 m2 de hangars métalliques, de 20 grues hydrauliques mobiles, 6 cabestans et une forme de radoub. Mais le blocage du ministère des Travaux Publics anéantit tout espoir de maintien du chantier. Après la livraison des dernières commandes en 1887, l’ensemble de l’outillage est transféré à Saint-Nazaire en 1888, ne laissant aucun espoir de reprise à Quevilly.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Brique ; maçonnerie

Description de l'élévation intérieure

En rez-de-chaussée

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

Énergie thermique ; produite sur place

Commentaire descriptif de l'édifice

Les chantires Claparède occupaient un terrain situé entre la rue de la Motte et la Seine. Ils comprenaient à cet endroit : un atelier en brique de 516 m2 bâti en longueur et de plain-pied, une forge et une scierie indépendantes et quatre cales de construction en maçonnerie de brique disposées en biais par rapport au fleuve.

État de conservation (normalisé)

Détruit

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1996

Copyright de la notice

(c) Région Normandie - Inventaire général

Date de rédaction de la notice

1996 ; 2005

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Real Emmanuelle

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Normandie – Service Inventaire du patrimoine