Présentation de la commune de Lavaur

Désignation

Titre courant

Présentation de la commune de Lavaur

Localisation

Localisation

Occitanie ; Tarn (81) ; Lavaur

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Lavaur centre

Canton

Lavaur

Historique

Description historique

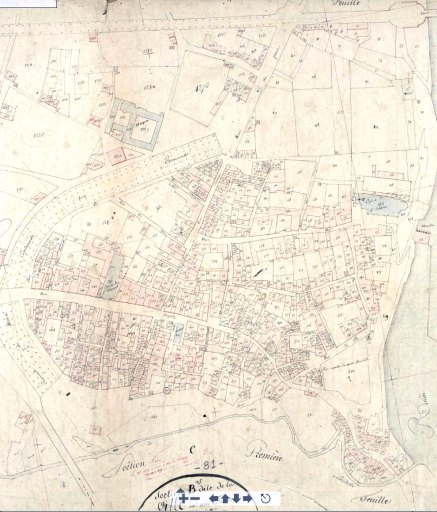

La première mention historique de la ville est un acte daté de 1035 qui mentionne l'hommage rendu au vicomte d'Albi par son vassal, le seigneur de Lavaur. Le quartier du Plô, qui occupe l'éperon dominant l'Agout, est le site primitif de l'histoire urbaine de Lavaur. Les premiers seigneurs y édifient un château autour duquel va se greffer un bourg castral. En 1065, un acte de donation des seigneurs de Lavaur permet l'établissement d'une salvetat par les moines de l'abbaye de Conques. Cette fondation, à proximité du bourg castral, associée à celle du prieuré en 1098, contribue à l'essor de la première cité sur le plateau. Après la prise de la ville par les troupes de Simon de Montfort, le 3 mai 1211, la cité seigneuriale passe progressivement à la couronne de France. Le château devient siège de justice et prison royale. Depuis cette date, la ville se développe à l'intérieur d'une enceinte dont le tracé se déplace par étapes vers l'ouest. En 1622, les consuls de la ville font raser les derniers vestiges du château et aménagent le site en esplanade formant terrasse au-dessus de la rivière. Dans la seconde moitié du 18e siècle, les murs d'enceinte partiellement effondrés sont supprimés et les fossés comblés, ce qui permet à la ville de se développer au-delà. Au castrum d'origine, les documents d'archive associent le port en contrebas, bordant la route vers Castres. Très actif, il devient le berceau artisanal de la cité. On distingue un port pour les marchandises, et un port de pêcheurs. Entre les deux, un quartier se développe sur les bords de l'Agout depuis le moulin des Terrets et le long de la côte conduisant à la ville. La construction du pont Saint-Roch (1791) et de la nouvelle route de Castres marginalisent ce quartier, les artisans s'installent désormais en ville et une population plus modeste occupe ce quartier qui sera ravagé par les inondations de 1930. Des témoignages de l'activité du quartier sont encore identifiables dans l'habitat : structure des arcades au rez-de-chaussée, structures en pan de bois. Après 1211, les fortifications du castrum démantelées, Lavaur connaît une forte poussée démographique protégée par une enceinte et un fossé qui suit le tracé de l'actuelle rue Valat-Viel. La place des Consuls se situe au coeur de cet ensemble urbain, on y établit la première maison commune des consuls de Lavaur, représentants élus de la population, dont la liste débute en 1240. Cette phase d'expansion de la ville au 13e siècle est marquée par l'urbanisation des zones situées à l'ouest de l'enceinte, prolongeant l'axe de la rue Père-Colin, passage obligé sur la route de Toulouse à Castres. Cet axe qui devient la rue droite du Barry, actuelle Grand-Rue, a dès l'origine une vocation marchande. Le nouveau quartier se structure autour de l'implantation, avant 1235 d'une communauté franciscaine regroupant une église et un monastère. Ce quartier neuf est à son tour clos par un rempart, actuelles Escoussières, lui-même protégé par un profond fossé. La probable destruction du prieuré en 1211 a pour conséquence la construction d'une nouvelle église au milieu du 13e siècle. Son implantation est maintenue hors de l'enceinte. En 1318, à la création de l'évêché de Lavaur, elle est élevée au rang de cathédrale. Les évêques jouent désormais un rôle majeur dans le développement de leur siège épiscopal jusqu'en 1793. A leur actif on relève les agrandissements de la cathédrale, la fondation d'institutions de charité, la construction d'un hôpital au 18e siècle et l'initiative d'un prestigieux pont de pierre sur l'Agout. Le palais des évêques est construit sur le flanc nord-est de la cathédrale. Ce palais fortifié, organisé autour d'une cour centrale, est limité à l'ouest par un cloître. Au 17e siècle, les évêques acquièrent des terrains hors des remparts et y établissent de vastes jardins. Le palais est vendu à la Révolution puis détruit au 19e siècle pour aménager l'actuel jardin de l'évêché. En 1776, lors de la construction des nouvelles Allées, les fossés sont comblés et les remparts détruits. Au 19e siècle les fonctions administratives sont rejetées par commodité en périphérie le long des allées nouvellement aménagées et suscitent les nouveaux quartiers : la prison (1835) et le tribunal (1859) côté est, une halle aux grains (1881) à l'ouest, et une gare au nord de la ville en 1884. Si l'hôtel de ville se déplace dans le quartier de la cathédrale, le centre ville accueille peu de nouveaux équipements. Le vieux marché couvert disparaît après 1880, remplacé par une halle couverte de type Baltard, elle-même détruite en 1966. Le développement de Lavaur se traduit dans son statut de sous-préfecture du Tarn entre 1800 et 1926. Les grandes inondations de 1930 ont largement détruit le quartier du port et les quais de l'Agout. Depuis 1994, la ville de Lavaur a rejoint la communauté de communes Tarn-Agout (CCTA).

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

La région de Lavaur au sud-ouest du département du Tarn est un territoire de transition entre les plaines de l'Albigeois au nord et les terreforts vallonnés du Lauragais au sud-ouest. Ce territoire, le Vaurais, recoupe les limites actuelles d'un canton de dix-neuf communes dont Lavaur est le chef-lieu. A une altitude de 141 mètres, la ville de Lavaur occupe une série de terrasses alluviales qui surplombent d'une quarantaine de mètres un méandre de l'Agout, affluent du Tarn. Cette topographie du site, promontoire entre les bords abruptes de l'Agout et du Naridelle, est favorable à son occupation précoce. Par la suite, cette position reste avantageuse pour le contrôle de la rivière, et le développement des axes qui la franchissent.

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2009

Copyright de la notice

(c) Ville de Lavaur ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Date de rédaction de la notice

2009

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Chabbert Roland ; de Geyer Benoit ; Munoz Sarah ; Vanacker Céline

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Présentation de la commune

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47