Château de Mayragues

Désignation

Dénomination de l'édifice

Château

Titre courant

Château de Mayragues

Localisation

Localisation

Occitanie ; Tarn (81) ; Castelnau-de-Montmiral ; Cahuzac-sur-Vère

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Pays du Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou

Canton

Castelnau-de-Montmiral

Lieu-dit

Mayragues

Références cadastrales

1812 B 903 ; 1812 I 294 ; 2014 B 574

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

Isolé

Partie constituante non étudiée

Pigeonnier ; four à pain ; étable

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1ère moitié 17e siècle ; 2e moitié 17e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1681

Commentaires concernant la datation

Date portée

Description historique

La généalogie des propriétaires du château de Mayragues nous est connue par les travaux de Michel de Tonnac à partir des archives de sa famille, " une des plus anciennes familles protestante du nord-ouest du Tarn" en possession du lieu pendant environ trois siècles. C'est Marc de Tonnac, écuyer, qui l'acquiert en 1590. Le lieu s'appelle alors Villeneuve, nom qu'il perdra par la suite au profit de Mayragues. Son successeur, Samuel, se marie en 1620 avec Antoinette de Garissoles, jeune catholique de Cordes, et " fait passer cette branche des Tonnac dans la religion catholique". Raymond, leur fils, prend le nom de sieur de Mayragues à partir du milieu du 17e siècle et crée la branche des Tonnac de Villeneuve-Mayragues. C'est à lui qu'est généralement attribuée la réalisation de la cheminée de la grande salle (Tollon, 1994 et 2012) et il faut très certainement lui octroyer aussi la construction de toute la partie est du corps de logis, la partie ouest ayant très probablement été élevée par son père dans la première moitié du siècle. Le château est resté dans la famille de Tonnac jusqu'en 1873 lorsqu'il est vendu par Henri-Hyppolyte ruiné pour avoir perdu tous ses biens au jeu. Racheté dans les années 1980 par Alan et Laurence Geddes, il est sauvé de la ruine par des travaux importants de restauration.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; moellon ; pan de bois

Matériaux de la couverture

Tuile creuse

Description de l'élévation intérieure

Étage de soubassement ; rez-de-chaussée ; 2 étages carrés

Typologie du couvrement

Voûte en berceau plein-cintre

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier dans-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

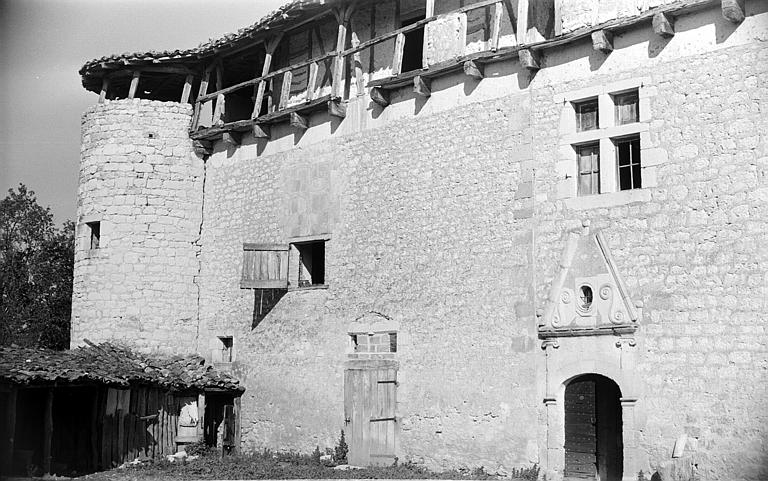

Le château se trouve en limite des communes de Castelnau-de-Montmiral et de Cahuzac-sur-Vère. Il occupe un site d'éperon à la confluence des ruisseaux de la Mouline et de l'Istricou. Le corps de logis quadrangulaire occupe la pointe de l'éperon, à l'aplomb des ruisseaux. Selon les vestiges de murs qui subsistent à l'ouest, il semblerait que des constructions aient existé en avant du corps de logis. Le plan cadastral de 1812 montre effectivement une grande parcelle bâtie incluant le corps de logis subsistant. On peut émettre l'hypothèse d'une cour fermée par des hauts murs qui aurait pu inclure des dépendances qui venaient s'appuyer contre ce mur. Il en reste principalement une maison d'habitation située au sud-ouest du logis avec four à pain. Plus à l'ouest se trouvent encore une ancienne grange-étable, aujourd'hui convertie en chai, et le pigeonnier. Ce dernier est élevé sur des colonnes de grès, couronnées de larges chapeaux. La caisse est en pan-de-bois et le toit à quatre pans est couvert de tuiles plates et ouvert par un lanternon en bois et une lucarne, à l'est. Le corps de logis a été édifié en deux temps. Tout le tiers ouest, de construction homogène avec ses maçonneries de moellons de calcaire, a été élevé dans une première phase. Les deux chaînes d'angle visibles sur les façades sud et nord témoignent d'une première limite du bâtiment. Les salles uniques qui occupaient chacun des niveaux étaient distribuées par un escalier en vis (disparu) logé dans la tour l'angle circulaire, à l'angle sud-ouest. En façade, les pierres d'encadrement des croisées et des petites fenêtres sont pourvues d'un chanfrein retombant sur des congés droits tandis que sur l'élévation postérieure elles sont à arêtes vives. Ce premier logis a été couronné d'une galerie en pan-de-bois et en encorbellement ouverte à la manière d'un soleihlo ou comble ouvert, offrant une vue périphérique sur les environs. Une salle dont les murs sont aussi en pan-de-bois est aménagée en arrière de la galerie. L'angle nord-ouest était flanqué d'une échauguette connue par une photographie ancienne et dont il ne reste plus que les deux premières consoles en pierre. L'extension du corps de logis en direction de l'est s'inscrit dans la continuité du premier édifice. A la jonction, est élevé un escalier rampe sur rampe, distribuant ainsi les salles de part et d'autre. La galerie sommitale est poursuivie mais elle est désormais ouverte par des croisées de bois. L'angle nord-est est flanqué d'une tour pentagonale dont le premier niveau est pourvu de fente de tir, traduisant la fonction originelle de défense. Il a par la suite été transformé en chapelle. Les niveaux supérieurs de la tour faisaient fonction d'annexes aux salles du logis, ce dont témoignent les latrines dont il subsiste le conduit d'évacuation extérieur à l'articulation de la tour et du corps principal. Sous l'extension, une cave voûtée en berceau est éclairée par des petites ouvertures verticales aux encadrements pourvus d'un large chanfrein. Les maçonneries de la seconde phase de construction sont en moellons ébauchés et assisés. Les croisées tout comme les fenêtres à traverse du rez-de-chaussée sont pourvues de pierre d'encadrement à arêtes vives. La porte du logis, couverte par un arc segmentaire, est encadrée par des piédroits couronnés de chapiteaux ioniques et surmontée d'un fronton ouvert par un oeil de boeuf et encadré par deux volutes en S. A l'intérieur, les salles sont équipées de grandes cheminées et les plafonds à solives sont ornés de décors peints. Au rez-de-chaussée, la cheminée de la salle ouest est une reconstruction récente à partir de blocs sculptés en remploi. La cheminée de la salle orientale est engagée dans le mur et seule la tablette moulurée et supportée par une frise de denticule est débordante. Un cadre en stuc marque l'emplacement de la hotte droite. Les planches entre les solives du plafond sont recouvertes d'un décor floral et les poutres de rinceaux habités et de portrait en médaillon portés par des anges. A l'étage, la cheminée ouest à hotte droite reçoit un décor peint représentant la Sainte-Famille : La Vierge, assise à gauche, reconnaissable par son manteau bleu, tient l'Enfant Jésus sur ses genoux. Au centre, Elisabeth agenouillée présente l'enfant Jean-Baptiste tandis que derrière elle se tient Zacharie. A droite enfin, en pendant à la Vierge, se trouve saint Joseph assis. Au bas de la scène, à gauche, on peut distinguer l'inscription "de Graves.fecit". La date de 1656 y était associée selon la propriétaire. Le plafond, quant à lui, présente un décor peint de motifs végétaux et géométriques de couleur jaune, bleu, noir et blanc. Deux portraits sont peints sur la poutre du mur sud. Les deux salles qui occupent actuellement la partie orientale du premier étage constituaient à l'origine la grande salle du logis, pourvue d'une cheminée monumentale en stuc richement ornée. Le plafond est peint de rinceaux habités et de cornes d'abondance ou de corbeilles chargés de fruits. Sur une des poutres, la date de 1681 est inscrite. Les couleurs principales qui subsistent sont les mêmes que celles de la salle voisine. La datation de ce décor peint constitue le terminus ante quem de la seconde campagne de construction.

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1961/10/10 : inscrit MH

Précision sur la protection de l'édifice

Château de Meyragues et son pigeonnier (cad. B 574) : inscription par arrêté du 10 octobre 1961, avec erreur sur le toponyme, Mayragues est le nom usuel.

Nature de l'acte de protection

Arrêté

Précisions sur les éléments protégés

Pigeonnier

Référence aux objets conservés

IM81013022

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Cheminée

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété d'une personne privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2012

Copyright de la notice

(c) Conseil départemental du Tarn ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Date de rédaction de la notice

2014

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Servant Sonia

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47