Ministère

de la Culture

POP | Plateforme ouverte du patrimoinecouvent de carmélites déchaussées

couvent de carmélites déchaussées

Référence de la notice

IA85000503

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

26 décembre 2002

Date de dernière modification de la notice

3 décembre 2004

Rédacteur de la notice

Réau Marie-Thérèse

Mentions légales

© Inventaire général

Désignation de l'édifice

Titre courant

couvent de carmélites déchaussées

Producteur

Inventaire

Dénomination de l'édifice

couvent

Qualité des personnes pour qui l'édifice a été construit ou transformé

de carmélites déchaussées

Vocable, pour les édifices cultuels

Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; le Sacré-Coeur-de-Jésus

Localisation au moment de la protection ou de l'étude

Localisation

Pays de la Loire ; Vendée (85) ; Fontenay-le-Comte ; rue Nicolas-Rapin

Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire

Fontenay-le-Comte commune

Adresse de l'édifice

Nicolas-Rapin (rue)

Références cadastrales

1984 BH 475

Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire

en ville

Partie constituante non étudiée

chapelle

Historique de l'édifice

Siècle de campagne principale de construction

Commentaire concernant la datation

daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaire concernant l'attribution de l'édifice

attribution par source

Description historique

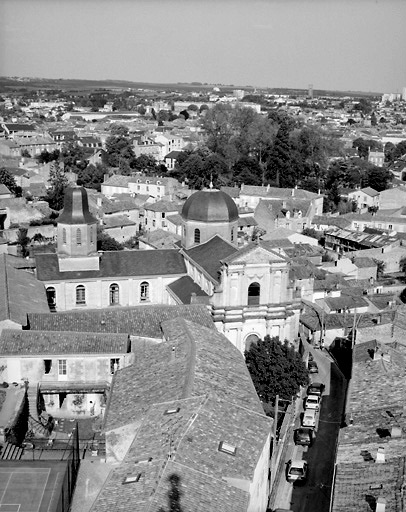

Le carmel de la rue Nicolas-Rapin a été fondé par les carmélites déchaussées du couvent d'Ypres, en Belgique, réfugiées à Fontenay pendant la première guerre mondiale ; il s'agit donc d'un transfert plus que d'une véritable fondation. L'autorisation apostolique a été octroyée le 22 février 1922 et le couvent a été placé sous le vocable de Notre-Dame-du-Carmel et du Sacré-Coeur-de-Jésus. L'histoire du carmel de Fontenay est relatée dans les Annales du carmel de Vlaterminge, d'après le témoignage direct de religieuses y ayant vécu. Les religieuses sont arrivées à Fontenay fin 1919 et ont acquis les propriétés de Virçay et de Laroque-Latour, rue Rapin. La construction s'est faite essentiellement sur des terrains non bâtis. Dans la partie ouest, des demeures ont été remaniées et intégrées au monastère. La construction a novo de la chapelle, très soignée, ainsi que celle des ailes nord et est des bâtiments conventuels, a débuté en 1930 seulement et n'a jamais été véritablement achevée ; il n'y a aucune trace de bâtiment neuf sur les vues aériennes prises en 1926 et, en 1930, il est question de fondations par l'entreprise fontenaisienne Léon Henri, ce qui confirme le témoignage des Annales. Les travaux ont été financés par la première prieure, mère Marguerite-Marie, membre d'une très riche famille de Bruges dont le chef avait légué tous ses biens au carmel. On ignore le nom de l'architecte, mais selon le voeu de la seconde prieure, mère Marie-Madeleine, l'oeuvre s'inspire directement du carmel de Lisieux pour les bâtiments conventuels et pour la chapelle ; la façade de cette dernière, en particulier, est une réplique de celle de Lisieux, reconstruite vers 1920 par les architectes Adline, de Lisieux, et R. Ménage, de Caen. L'éventuelle participation de l'un de ces deux architectes, non prouvée jusqu'à présent, demeure une hypothèse non négligeable. Les religieuses, qui n'étaient plus que cinq, ont définitivement quitté le couvent en 1958 ; la prieure rejoignit le carmel de Fatima et emmena avec elle le mobilier religieux. Dès 1958, les bâtiments ont été rachetés par l'institution Saint-Joseph et intégrés à l'école ; en 1995, ils ont été acquis par un particulier.

Description de l'édifice

Matériaux du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit

Matériaux de la couverture

ardoise

Typologie de plan

plan allongé

Description de l'élévation intérieure

3 vaisseaux ; 1 étage carré

Typologie du couvrement

voûte en berceau ; voûte d'arêtes ; coupole

Partie d'élévation extérieure

élévation à travées ; élévation ordonnancée sans travées

Typologie de la couverture

toit à longs pans ; appentis ; terrasse ; dôme polygonal ; toit à l'impériale

Commentaire descriptif de l'édifice

L'église est construite en pierre de taille avec des toitures en ardoise, toit à longs pans pour la nef centrale voûtée en berceau, appentis pour les bas-côtés voûtés d'arêtes, dôme octogonal pour le choeur coiffé d'une coupole. Les bâtiments conventuels sont construits en moellons enduits et couverts de toits à longs pans, en ardoise pour l'aile est surmontée d'un clocher à toit à l'impériale, en fibrociment pour l'aile nord, en tuile creuse pour l'aile ouest, maison ancienne remaniée et intégrée au couvent. Par ailleurs, des portiques couverts de terrasses longent l'église et l'aile est.

Technique du décor porté de l'édifice

sculpture

Indexation iconographique

ordre ionique, ordre corinthien, fronton, ordre religieux : symbole

Description de l'iconographie

La façade de la chapelle est rythmée de colonnes ioniques et corinthiennes superposées, l'intérieur de colonnes et de pilastres ioniques. Le fronton de la façade est orné d'un écu avec les armes du Carmel.

Date de l'enquête ou du récolement

1995

Statut juridique, intérêt, protection et label

Typologie de la zone de protection

secteur sauvegardé

Élément remarquable dans l'édifice

chapelle

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

propriété privée

Références documentaires

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

dossier individuel

Date de rédaction de la notice

2001

Mentions légales

© Inventaire général

Voir aussi

Lien vers le dossier PDF

Référence de la notice

IA85000503

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

26 décembre 2002

Date de dernière modification de la notice

3 décembre 2004

Rédacteur de la notice

Réau Marie-Thérèse

Mentions légales

© Inventaire général

Contactez-nousEnvoyer un courriel