Usine de porcelaine de la S.A. Porcelaines Lafarge et Compagnie, puis Porcelaine Ph. Deshoulières

Désignation

Dénomination de l'édifice

Usine de porcelaine

Appellation d'usage

S.A. Porcelaines Lafarge et Compagnie, puis Porcelaine Ph. Deshoulières

Titre courant

Usine de porcelaine de la S.A. Porcelaines Lafarge et Compagnie, puis Porcelaine Ph. Deshoulières

Localisation

Localisation

Nouvelle-Aquitaine ; Haute-Vienne (87) ; Limoges ; 20 rue Arthur-Groussier

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Limoges

Canton

Limoges-Le Vigenal

Lieu-dit

La Bastide

Adresse de l'édifice

Arthur-Groussier (rue) 20

Références cadastrales

2002 SN 13

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Atelier de fabrication ; bureau d'entreprise ; entrepôt industriel

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

3e quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1962

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Description historique

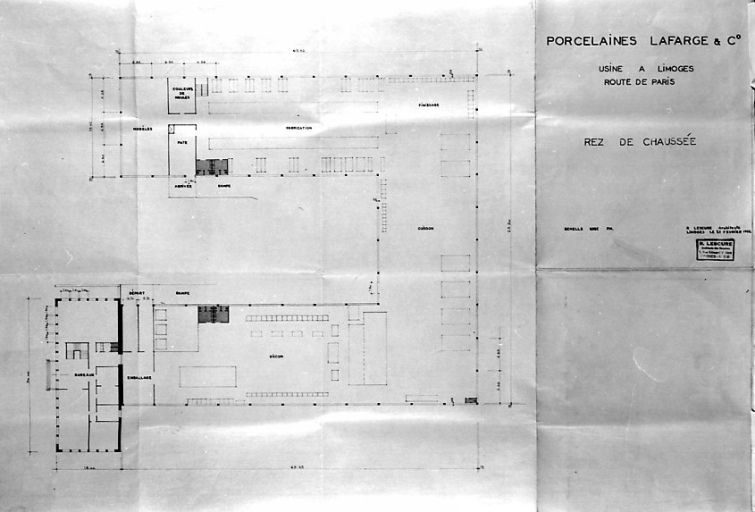

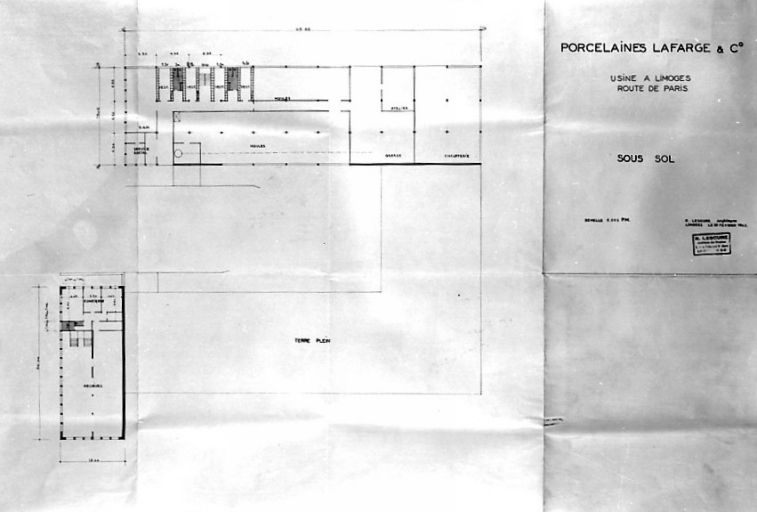

En 1962 Henri Lafarge fait construire par l'architecte limougeaud R. Lescure cette usine de porcelaine, comprenant des ateliers de fabrication et de décoration. Implantés depuis 1928 dans l'ancienne usine de porcelaine Paroutaud située au n° 217 rue François Perrin, H. Lafarge et Demarty rachètent dès 1930 les parts de leurs associés de l'Union Porcelainière. En 1941 Lafarge et Nardon créent la Société Limoges Porcelaine qui fusionne avec l'Union Porcelainière à la mort de Nardon. Finalement, en 1963, l'Union Porcelainière est dissoute, lors de son installation dans la nouvelle usine de porcelaine de la Bastide, et remplacée par la S.A. Porcelaine Lafarge et Cie. Devenue la propriété du groupe AXA Assurance puis du décorateur parisien Laure Japy en 1994, l'usine dépose son bilan en 1997. Elle est alors rachetée par la société Porcelaine Ph. Deshoulières (installée depuis 1984 à Limoges dans l'ancienne usine Feuillade, rue Armand-Dutreix). Depuis cette date, la fabrication proprement dite est abandonnée, l'usine se tournant exclusivement vers la décoration. La porcelaine blanche provient de l'usine du Dorat (87). En 1962 H. Lafarge projette l'installation de deux fours au gaz de Lacq du Constructeur Coudamy d'une capacité de 7 m3 chacun, pour la cuisson de la porcelaine, ainsi que de moufles électriques pour la décoration. En 1976 est installé un four-tunnel à haute température pour la cuisson rapide des décors, technique mise au point pour abaisser la quantité de plomb nécessaire. En 1997-1998, la société Ph. Deshoulières installe le four-tunnel au gaz Coudamy qu'elle employait alors rue Armand-Dutreix. L'usine dispose aussi de deux petits fours électriques pour la cuisson de pièces particulières (grosses pièces...). En 1977 l'usine employait une centaine de personnes, 126 en 1988, 50 en 2002.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Acier

Matériaux de la couverture

Béton en couverture ; ciment amiante en couverture

Description de l'élévation intérieure

Étage de soubassement ; 2 étages carrés

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; terrasse ; croupe

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

Énergie électrique ; énergie thermique ; achetée

Commentaire descriptif de l'édifice

L'usine est composée d'un vaste atelier formant un U, auquel sont accolés un bâtiment à usage de bureaux et un entrepôt industriel. Tous sont constitués d'une structure en acier (poteaux, poutres et charpentes). La partie centrale et l'aile sud sont en rez-de-chaussée, l'aile nord dispose de deux niveaux, les bureaux de trois niveaux. L'ensemble est couvert de toits à longs pans avec croupes, en ciment-amiante, à l'exception des bureaux, couverts d'un toit-terrasse. Les murs extérieurs sont percés de baies formant un bandeau continu (huisserie en aluminium) , soulignés au niveau des allèges d'un bandeau continu de petits carreaux en céramique bleue.

Protection et label

Référence aux objets conservés

IM87001663 ; IM87001664 ; IM87001665

Eléments remarquables dans l'édifice

Machine de production (étudiée dans la base Palissy)

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2002

Copyright de la notice

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges

Date de rédaction de la notice

2002

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Pillet Frédéric

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00

!['Usine Lafarge - N 20 [vers 1963]'. Vue aérienne de l'usine encore en travaux.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR74_20028700543NUC/ivr74_20028700543nuc_p.jpg)

!['Palais des expositions en construction [vers 1963]'. Vue aérienne : en arrière-plan, l'usine Lafarge en travaux.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR74_20028700544NUC/ivr74_20028700544nuc_p.jpg)