Usine de porcelaine Haviland et Compagnie, puis usine de chaussures Heyraud, usine de meubles Arnaud, imprimerie Brégéras, usine d'emballage et conditionnement des Cartonnages Modernes, actuellement magasin de commerce et immeuble de bureaux de la Mutualité de la Haute-Vienne

Désignation

Dénomination de l'édifice

Usine de porcelaine ; usine de chaussures ; usine de meubles ; imprimerie ; usine d'emballage et conditionnement

Appellation d'usage

Usine de porcelaine Haviland et Compagnie ; Usine de chaussures Heyraud ; Usine de meubles Arnaud ; imprimerie Brégéras ; Usine d'emballage et conditionnement des Cartonnages Modernes

Destination actuelle de l'édifice

Magasin de commerce ; immeuble de bureaux

Titre courant

Usine de porcelaine Haviland et Compagnie, puis usine de chaussures Heyraud, usine de meubles Arnaud, imprimerie Brégéras, usine d'emballage et conditionnement des Cartonnages Modernes, actuellement magasin de commerce et immeuble de bureaux de la Mutualité de la Haute-Vienne

Localisation

Localisation

Nouvelle-Aquitaine ; Haute-Vienne (87) ; Limoges ; 39 avenue Garibaldi ; rue Aigueperse ; 19-23 rue Eugène-Jamot

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Limoges

Canton

Limoges-Centre

Adresse de l'édifice

Garibaldi (avenue) 39 ; Aigueperse (rue) ; Eugène-Jamot (rue) 19-23

Références cadastrales

2002 DV 70, 143, 150, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 162, 172, 173

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Logement patronal ; écurie ; atelier de réparation

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e moitié 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1853 ; 1865 ; 1880

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Description historique

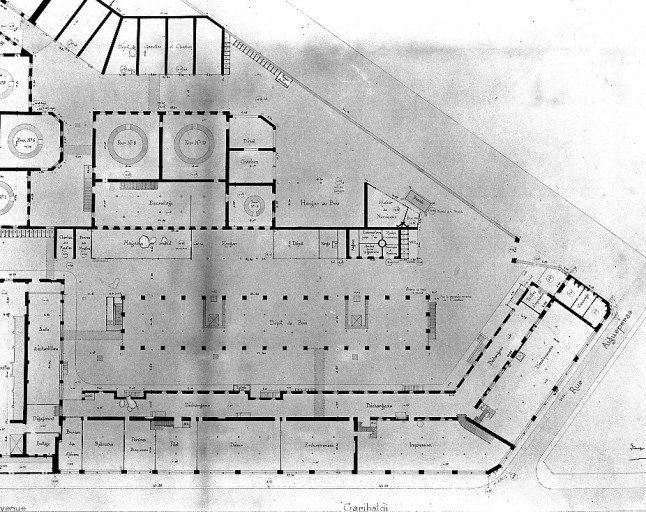

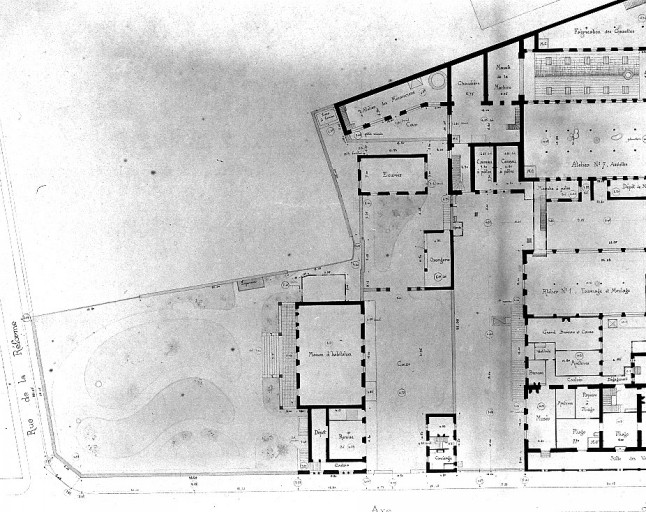

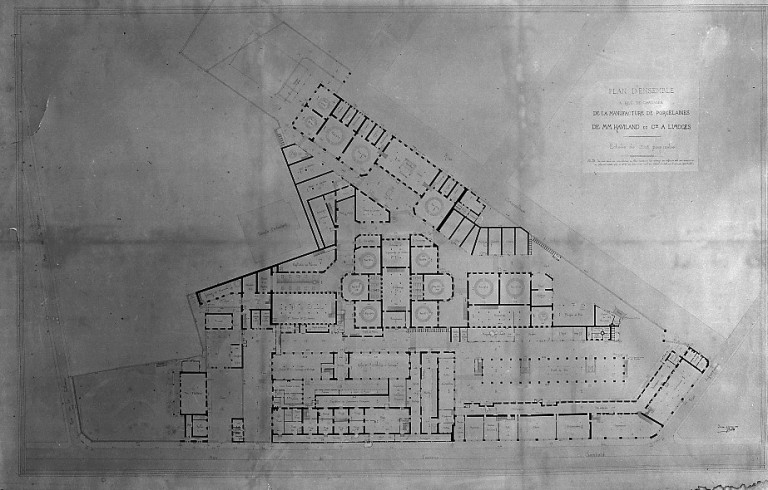

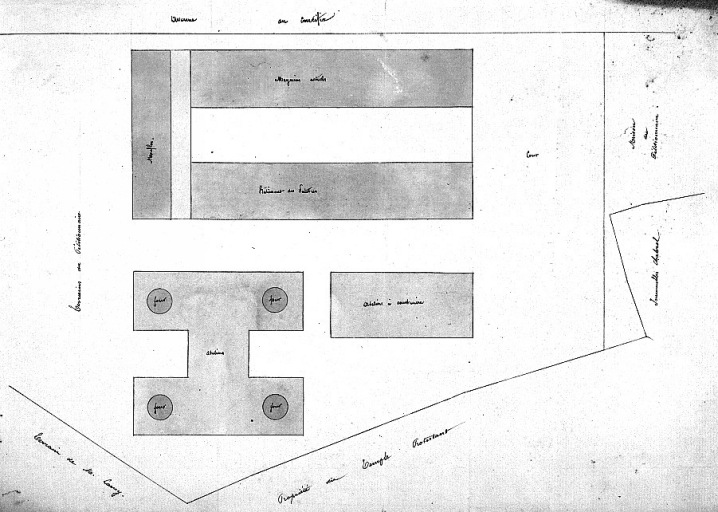

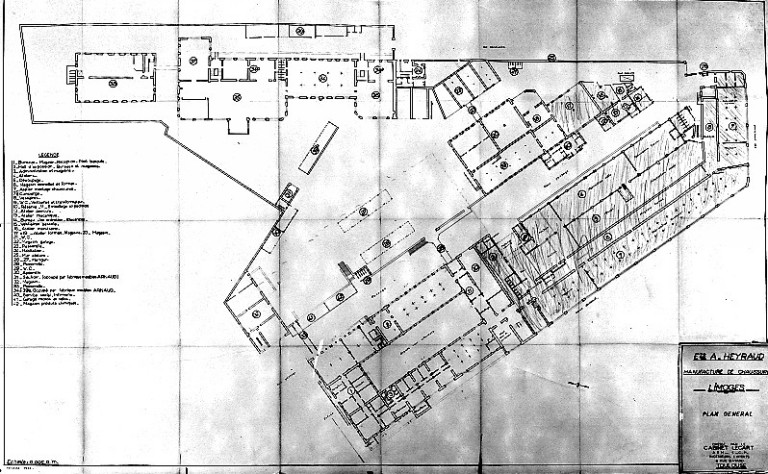

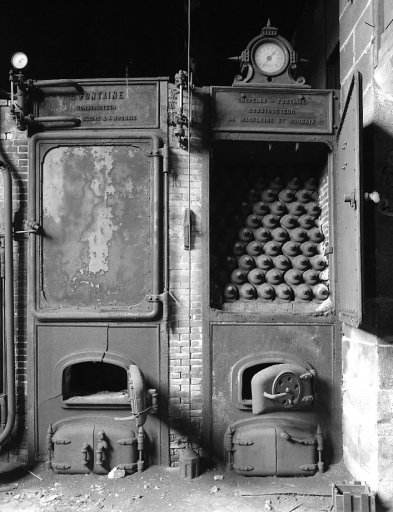

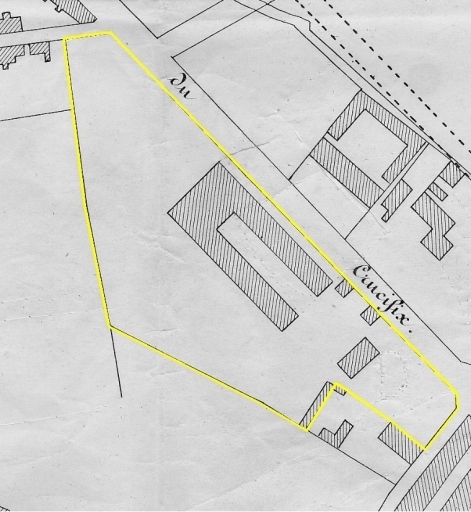

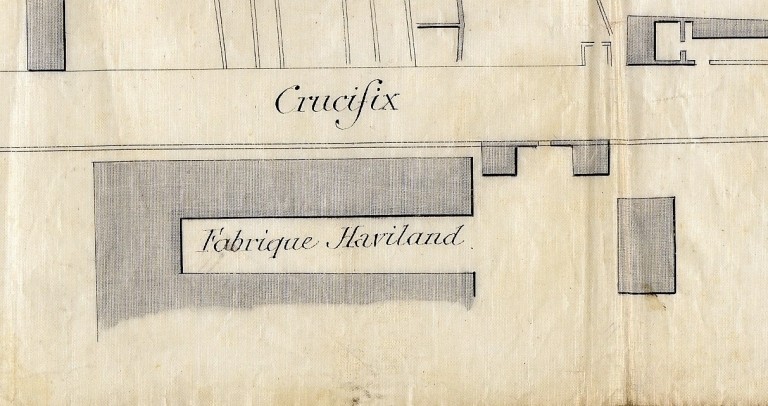

Installé à Limoges depuis 1842, l'américain David Haviland, associé depuis 1852 à ses frères Robert et Daniel, constitue en 1852 la société Haviland Brothers and Company, basée à New-York. De vastes ateliers de décoration ainsi qu'un logement patronal sont établis sur le site de l'avenue Garibaldi en 1853, par l'architecte de la ville de Limoges, M. Regnault. Orientée essentiellement vers le marché américain, l'entreprise est durement touchée par la Guerre de Sécession. David Haviland créé en 1864 une nouvelle société, la société Haviland et Compagnie, en association avec ses fils Charles et Théodore, ce dernier prenant la direction des bureaux de New-York. En 1864 l'entreprise se lance dans la fabrication de porcelaine blanche qu'elle achetait jusqu'alors à divers fabricants de Limoges. De nouveaux bâtiments et des fours sont édifiés en 1865. Jusqu'en 1896 se succèdent plusieurs vagues de constructions... Un second atelier de décoration est créé à Paris, en 1872, à Auteuil (16e arrondissement) , puis dans le quartier Vaugirard en 1882 (15e). A cette période Charles Haviland introduit la technique de la chromolithographie pour la décoration de la porcelaine. Il collabore alors avec de nombreux créateurs tels que Félix Bracquemond, Ernest Chaplet, Jochum, Albert Dammouse, Lindeneher, Lafond, Midoux... Les relations entre les deux frères Charles et Théodore, revenu en France en 1879 à la mort de leur père, se détériorent, entraînant la dissolution de la société en 1891. Charles Haviland et son fils aîné Georges constituent une nouvelle société, conservant l'usine et ses équipements, sous l'ancienne raison sociale. Dès 1895 la construction d'une seconde usine au Mas-Loubier est décidée. Au début des années 1900 Haviland est alors le plus important fabricant de Limoges. La société, en déclin depuis la mort de Charles en 1921, est durement touchée par la crise de 1929, entraînant sa liquidation en 1930. Le fonds de commerce est racheté par l'usine de porcelaine G.D.A. en 1931 tandis que la marque est reprise par Théodore Haviland en 1941. Les locaux sont cédés au fabricant de chaussures Alfred Heyraud qui rassemble ainsi ses ateliers dispersés. Plusieurs bâtiments sont détruits en 1939. Implanté depuis 1915 rue Hoche, l'entreprise d'Alfred Heyraud est à partir du milieu des années 1930 la plus importante usine de chaussures de Limoges. Après le décès du fondateur en 1945, la direction est reprise par sa veuve et ses deux fils. L'entreprise dispose dans les années 1960 d'un réseau de 40 magasins de vente en France. L'usine Heyraud ferme en 1984. A partir des années 1940, plusieurs autres établissements industriels s'implantent également sur le site de l'usine de porcelaine, dans les ateliers situés en bordure de la rue Cruveilher : la S.A. des Chaussures Préférées (1941-1946) , l'atelier de vernissage de l'usine de meubles Arnaud dont les ateliers principaux sont implantés avenue Locarno (1946-vers 1985) , l'imprimerie Brégéras (1949-1970...) , l'usine d'emballage et de conditionnement Les Cartonnages Modernes (1956-1969...)... En 1988 les ateliers sont détruits pour la création du centre commercial Saint-Martial, à l'exception du logement patronal, des écuries et d'un atelier de mécanique, occupés par les bureaux de la Mutualité de la Haute-Vienne, un magasin d'opticien... En 1853 l'usine Haviland est dotée de 20 moufles pour la cuisson des décors, auxquels s'ajoutent un four à globe pour la cuisson de la porcelaine vers 1865, puis 2 en 1866, 3 en 1868, 4 en 1869, 6 de 80 m3 en 1878, 10 en 1885, 15 en 1907. Equipée de machines à vapeur à partir des années 1860 (50 ch.) , l'usine se dote de deux premières machines Faure pour la fabrication des assiettes en mars 1870. Les ateliers Heyraud sont équipés de 70 machines en 1935 et 1950, renouvelées dans les années 1960. Haviland emploie 130 à 140 ouvriers décorateurs en 1861-1864, 200 ouvriers dont 128 décorateurs en 1865, 420 ouvriers dont 172 décora teurs en 1869, 285 ouvriers décorateurs en 1895, 418 ouvriers dont 276 décorateurs en 1914. Heyraud emploie 400 ouvriers en 1935, 600 en 1950. Arnaud emploie 39 ouvriers en 1950. En 1955, Heyraud est l'une des 6 usines françaises de chaussures de plus de 500 ouvriers. En 1965, Heyraud emploie 455 ouvriers, Arnaud, 90 ouvriers, Brégéras, 13 ouvriers, Les Cartonnages Modernes, 23 ouvriers.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Pierre ; granite ; moellon ; enduit

Matériaux de la couverture

Ardoise

Description de l'élévation intérieure

Étage de soubassement ; 4 étages carrés ; étage de comble

Partie d'élévation extérieure

Élévation ordonnancée

Typologie de couverture

Terrasse ; toit à longs pans ; toit à longs pans brisés ; toit brisé en pavillon ; croupe

Commentaire descriptif de l'édifice

Le logement patronal est doté d'un étage de soubassement, d'un étage carré et d'un étage de comble. Il se compose d'un corps principal couvert d'un toit à longs pans à croupes et d'un pavillon hors oeuvre couvert d'un toit brisé en pavillon. Les façades du corps central sont à élévations ordonnancées à 5 travées : 3 travées centrales en pierre de taille en granite, deux travées latérales en moellon de pierre enduit. Les lucarnes du corps principal, en pierre de taille en granite, sont surmontées de frontons cintrés (travées centrales) et de frontons cintrés brisés avec pot-à-feu en amortissement (travées latérales). La lucarne centrale de la façade postérieure, placée dans l'axe des anciens ateliers, porte une horloge. Elle est surmontée d'un clocheton. Une partie du rez-de-chaussée du corps principal, couvert en terrasse, forme une saillie en façade antérieure. Les façades et pignons sont rythmés par des pilastres et bandeaux continus en pierre de taille en granite. L'ancien atelier de mécanique est composé de 4 étages carrés et d'un étage de comble. Les baies des quatre étages carrés de la façade antérieure s'inscrivent dans un unique encadrement en pierre de taille harpé. Cet atelier et l'ancienne écurie sont en moellon de pierre enduit, avec chaînages d'angle harpés. Toutes les toitures sont en ardoise.

État de conservation (normalisé)

Vestiges ; établissement industriel désaffecté

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2002

Copyright de la notice

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges

Date de rédaction de la notice

2002

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Pillet Frédéric

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00