Ministère

de la Culture

POP | Plateforme ouverte du patrimoineFonderie typographique Jules Dutreix et Compagnie, puis Fonderie Centrale Typographique, puis France Fonderies Typographiques

Fonderie typographique Jules Dutreix et Compagnie, puis Fonderie Centrale Typographique, puis France Fonderies Typographiques

Référence de la notice

IA87000223

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

22 janvier 2004

Date de dernière modification de la notice

8 novembre 2022

Rédacteur de la notice

Pillet Frédéric

Mentions légales

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges

Désignation de l'édifice

Titre courant

Fonderie typographique Jules Dutreix et Compagnie, puis Fonderie Centrale Typographique, puis France Fonderies Typographiques

Appellation d'usage

Fonderie Jules Dutreix et Compagnie ; Fonderie Centrale Typographique ; France Fonderies Typographiques

Producteur

Inventaire

Dénomination de l'édifice

fonderie

Précision sur la typologie de l'édifice

fonderie typographique

Localisation au moment de la protection ou de l'étude

Localisation

Nouvelle-Aquitaine ; Haute-Vienne (87) ; Limoges ; 94 rue François-Perrin

Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire

Limoges

Canton

Limoges-Emailleurs

Adresse de l'édifice

François-Perrin (rue) 94

Références cadastrales

2002 IM 209

Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire

en ville

Partie constituante non étudiée

atelier de fabrication ; logement

Historique de l'édifice

Siècle de campagne principale de construction

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1924 ; 1933

Commentaire concernant la datation

daté par travaux historiques ; daté par tradition orale

Auteur de l'édifice

Description historique

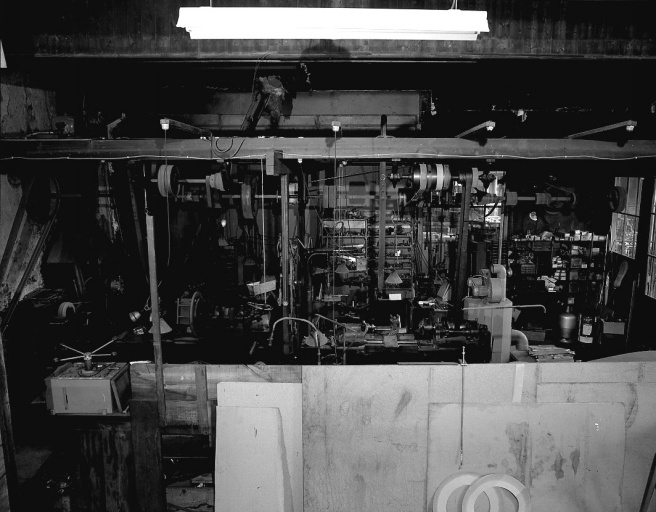

Vers 1883, Jules Dutreix, qui exploite déjà une fonderie typographique à Limoges en association avec M. Malinvaud depuis 1876, implante sur ce site de nouveaux ateliers. La société Jules Dutreix et Compagnie, spécialisée dans la fabrication de caractères d'imprimerie est dirigée de 1914 à 1972 environ par Pierre Dutreix. En 1924 et 1933, les ateliers de fabrication sont agrandis, tandis qu'un atelier de mécanique est construit pour l'entretien des machines de l'usine. Il est par la suite transféré dans le bâtiment de 1883. L'entreprise, après avoir porté le nom de Fonderie Centrale Typographique puis Fonderies Centrales Dutreix, est reprise en 1972 par la société France Fonderies Typographiques. Elle subit un dépôt de bilan en 1983. Aujourd'hui associée à la fonderie typographique suisse Haas, l'entreprise est l'une des toutes dernières en activité en France. Depuis 1974 la production s'est axée uniquement sur le caractère de type Anglais, à forte valeur ajoutée. Vers 2000 un premier ensemble de 16 machines à fondre a été ferraillé. L'usine doit fermer vers 2005, avec le départ en retraite du dernier ouvrier.£Les ateliers sont équipés d'un ensemble de machines (étudiées) pour l'essentiel datées de la première moitié du 20e siècle, mues électriquement par des moteurs individuels ou collectifs, avec systèmes de distribution par courroies. Spécialisées dans la fabrication de caractères anglais, ces machines proviennent pour la plupart de la fonderie typographique parisienne Deberny et Peignot, fermé en 1974.£L'usine emploie 30 ouvriers en 1885, 35 en 1895, 32 en 1926, 25 en 1950, 15 en 1965, 3 en 2003.

Description de l'édifice

Matériaux du gros-œuvre

pierre ; calcaire ; moellon ; enduit

Matériaux de la couverture

tuile mécanique

Description de l'élévation intérieure

1 étage carré

Partie d'élévation extérieure

élévation à travées

Typologie de la couverture

toit à longs pans

Commentaire descriptif de l'édifice

Les ateliers et le logement construits vers 1883 forment un seul corps de bâtiment. Il est en moellon de pierre enduit partiellement, couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique. Les ateliers, en rez-de-chaussée, sont subdivisés en trois parties : au centre l'ancien bureau reconverti en atelier de mécanique, et de part et d'autre les ateliers de fonderie de caractères, dont un est désaffecté. La façade antérieure des ateliers est percée de neuf grandes baies, dont la baie centrale est traitée en porte-fenêtre. Chacune de ces baies est encadrée de piédroits en pierres de taille en calcaire harpées et couverte d'une plate-bande en bâtière. Jusqu'au niveau des appuis, la façade antérieure est constituée d'un appareil simple, régulier et allongé en calcaire. Les fermes en bois de la charpente, initialement apparente, repose sur des corbeaux en pierre de taille. L'extrémité sud du corps de bâtiment est occupée par les bureaux actuels, qui se sont substitués probablement à un logement. Ils sont composés d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré. Le pignon sud est percé de baies en arc segmentaire (ainsi que deux travées en retour) et d'un oculus. Les ateliers des années 1924-1933, construits dans le prolongement de ceux de 1883, forment un L. Ils sont similaires à ceux de 1883, à l'exception des baies, traitées de façon hétérogène. A l'entrée du site, en alignement sur la rue François-Perrin, s'élève l'ancien atelier de mécanique, en rez-de-chaussée.

Date de l'enquête ou du récolement

2003

Statut juridique, intérêt, protection et label

Intérêt de l'édifice

à signaler

Élément remarquable dans l'édifice

machine de production (étudiée dans la base Palissy) ; atelier de fabrication

Observation concernant la protection de l'édifice

Les ateliers de fabrication de 1883 sont remarquables par leur état de conservation, par le peu de transformations internes et externes subies depuis les premières décennies du 20e siècle, et par l'ensemble des machines de production conservées et toujours en état de marche.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

propriété privée

Références documentaires

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

dossier avec sous-dossier

Date de rédaction de la notice

2003

Mentions légales

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges

Sources complémentaires

Adresse de conservation et consultation du dossier

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00

Voir aussi

Lien vers le dossier PDF

Lien vers le PDF de l'étude (dossier vert pour l'Inventaire)

Référence de la notice

IA87000223

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

22 janvier 2004

Date de dernière modification de la notice

8 novembre 2022

Rédacteur de la notice

Pillet Frédéric

Mentions légales

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges

Contactez-nousEnvoyer un courriel