Usine de porcelaine Labesse, puis de Mavaleix et Compagnie, puis J. Granger et Compagnie, puis usine de petite métallurgie et usine de bonneterie de la Société Industrielle de Bonneterie et de Tissage Réunis, actuellement scierie, usine de confection, magasin de commerce, établissement médical

Désignation

Dénomination de l'édifice

Usine de porcelaine ; usine de petite métallurgie ; usine de bonneterie

Appellation d'usage

Usine de porcelaine Labesse, puis de Mavaleix et Compagnie, puis J. Granger et Compagnie ; Usine de petite métallurgie et Usine de bonneterie de la Société Industrielle de Bonneterie et de Tissage Réunis

Destination actuelle de l'édifice

Scierie ; usine de confection ; magasin de commerce ; établissement médical

Titre courant

Usine de porcelaine Labesse, puis de Mavaleix et Compagnie, puis J. Granger et Compagnie, puis usine de petite métallurgie et usine de bonneterie de la Société Industrielle de Bonneterie et de Tissage Réunis, actuellement scierie, usine de confection, magasin de commerce, établissement médical

Localisation

Localisation

Nouvelle-Aquitaine ; Haute-Vienne (87) ; Limoges ; 23, 25 rue Charpentier

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Limoges

Canton

Limoges-Carnot

Adresse de l'édifice

Charpentier (rue) 23, 25

Références cadastrales

2002 DT 36, 37, 38, 39, 306, 307

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Atelier de fabrication ; entrepôt industriel ; conciergerie ; logement

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

3e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1873 ; 1905

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Description historique

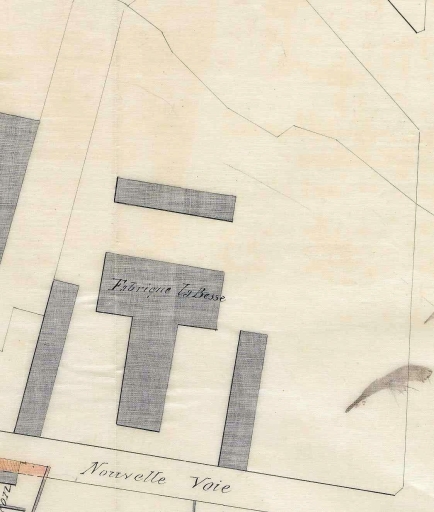

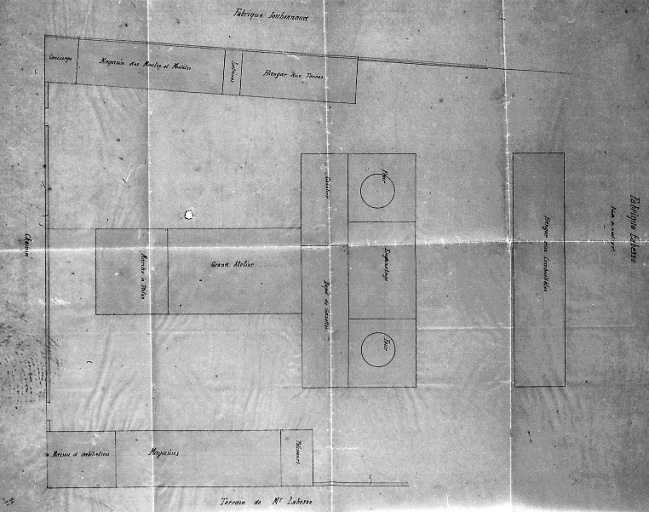

En 1873 Jean-Baptiste Labesse fait édifier une usine de porcelaine qu'il dirige jusqu'en 1896 : elle est reprise ensuite par la société Eugène Alluaud et Compagnie. Eugène Alluaud est le petit-fils du célèbre porcelainier limougeaud François II Alluaud, et membre du groupe de l'Ecole de Crozant. En 1900, la société en nom collectif formée de Léon Madavy, Henri et Antoine Balleroy, et Paul Grenouillet de Mavaleix, prend la direction de l'usine. De Mavaleix reste seul à la tête de l'entreprise en 1908, qu'il ferme en 1914. Il s'associe en 1920 à J. Granger, mais décède des suites de ses blessures de guerre la même année. Ses héritiers confient la direction de l'usine à J. Granger jusqu'à son décès en septembre 1938. L'usine de porcelaine cesse alors définitivement toute activité. Au début des années 1950 s'y implantent les ateliers de l'usine de petite métallurgie Limoges Outils avant qu'ils ne soient installés vers 1959 dans la zone industrielle du Haut-Carrier, ainsi que ceux de la Société Industrielle de Bonneterie et de Tissage Réunis. Leur succèdent dans les années 1960 une scierie dont est issue l'actuelle scierie du Comptoir des Bois Limousin Guyane, l'usine de confection Souverain spécialisée dans les chemises aujourd'hui disparue, l'atelier de confection Dutreix spécialisé dans les couvre-pieds. D'autres activités se sont implantées sur le site : un hôpital de jour, un magasin de commerce d'électroménager, un sauna, un atelier de prothésiste dentaire. Le premier four à porcelaine, implanté dans le bâtiment est, fonctionnait au bois. Bien que projeté dès 1873, il est probable que le second four n'ait été construit qu'en 1896 dans le bâtiment ouest, par Eugène Alluaud. Un 3e four est construit par la société de Mavaleix et Compagnie en 1905. La capacité des fours était de 110 m3 en 1885 et 1895, 265 m3 en 1914, 177 m3 en 1935. L'usine de bonneterie disposait de 25 métiers circulaires en 1950. L'usine de porcelaine emploie 90 ouvriers en 1873, 160 ouvriers en 1926, 27 ouvriers décorateurs en 1914, 13 en 1935. En 1965, l'usine de confection emploie 37 ouvriers, la scierie une dizaine.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Pierre ; calcaire ; granite ; moellon ; enduit partiel ; bois ; béton ; béton armé ; métal

Matériaux de la couverture

Tuile mécanique ; ardoise

Description de l'élévation intérieure

Sous-sol ; 2 étages carrés

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; toit en pavillon

Commentaire descriptif de l'édifice

Les bâtiments sont composés d'un rez-de-chaussée surmonté d'un étage, à l'exception des logements (sous-sol et deux étages) et des anciens magasins industriels (en rez-de-chaussée). Ils sont en moellon de pierre enduit, à l'exception des anciens bâtiments de four et d'engazettage, non enduits. Le plancher de l'atelier principal de fabrication est porté par une rangée de poteaux en bois à aisseliers. Les encadrements de baies sont en pierre de taille en calcaire. Les baies sont couvertes de linteaux droits. Le bâtiment de four le plus tardif se distingue par sa construction en moellon de granite et sa charpente métallique. La maçonnerie du bâtiment du four ouest a profondément été remaniée. Les planchers des bâtiments des fours et de mise en gazettes (engazettage) ont été reconstruits en béton armé dans la deuxième moitié du 20e siècle. Le hangar à poteaux de bois et pavement en granite pourrait correspondre à l'ancienne aire de stockage du combustible. Les bâtiments sont couverts de toits à longs pans en tuile mécanique, sauf les logements, couverts d'un toit en pavillon en ardoise.

Protection et label

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Atelier de fabrication ; entrepôt industriel ; conciergerie ; logement

Observations concernant la protection de l'édifice

L'enveloppe architecturale de cette usine de porcelaine est bien conservée. Elle est représentative des constructions des années 1860-1880, précédant la vague de construction des grandes usines de la dernière décennie du 19e siècle (les deux usines Haviland, l'usine Arenfeldt...).

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2003

Copyright de la notice

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges

Date de rédaction de la notice

2003

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Pillet Frédéric

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00