Les scieries hydrauliques à cadre du massif vosgien

Désignation

Dénomination de l'édifice

Scierie

Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique

Scierie hydraulique à cadre

Titre courant

Les scieries hydrauliques à cadre du massif vosgien

Localisation

Localisation

Grand Est ; Vosges (88)

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Lorraine

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Vosges

Partie constituante non étudiée

Bief de dérivation ; maison ; aire des matières premières ; réservoir ; conduite forcée

Nombre d'édifices concernés par l'étude

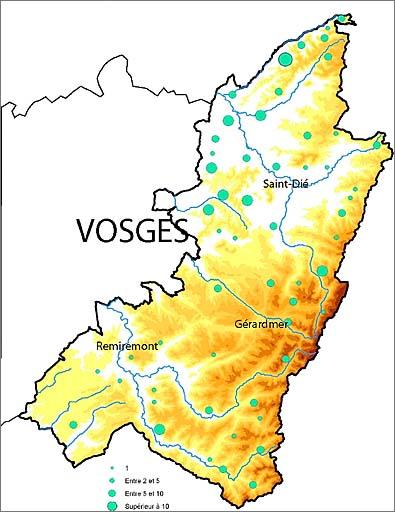

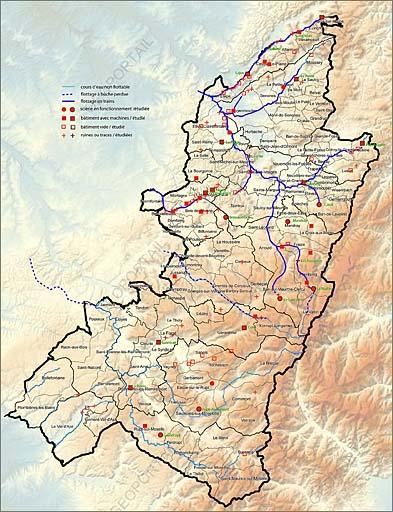

115 repérés ; 25 étudiés

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

19e siècle ; 20e siècle

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques

Description historique

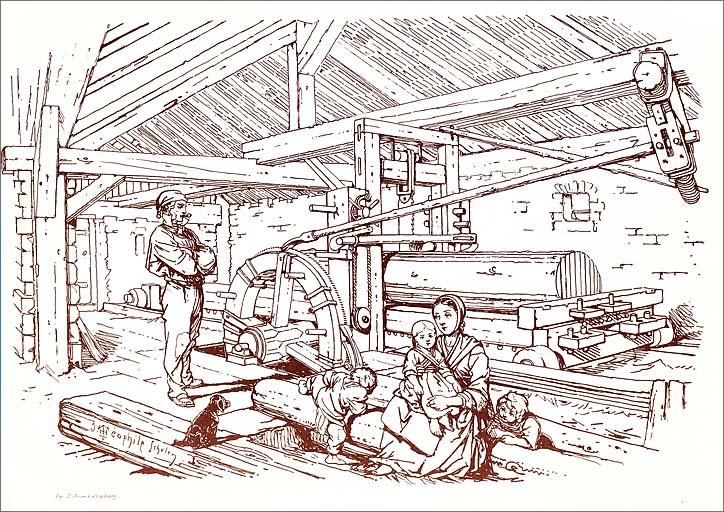

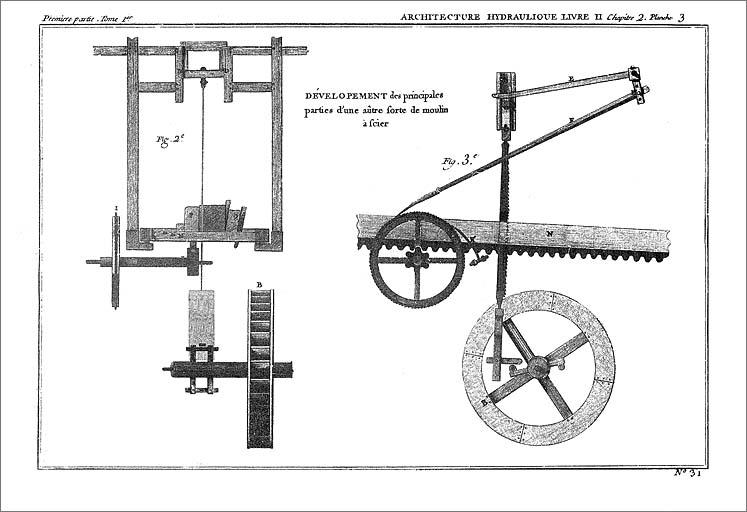

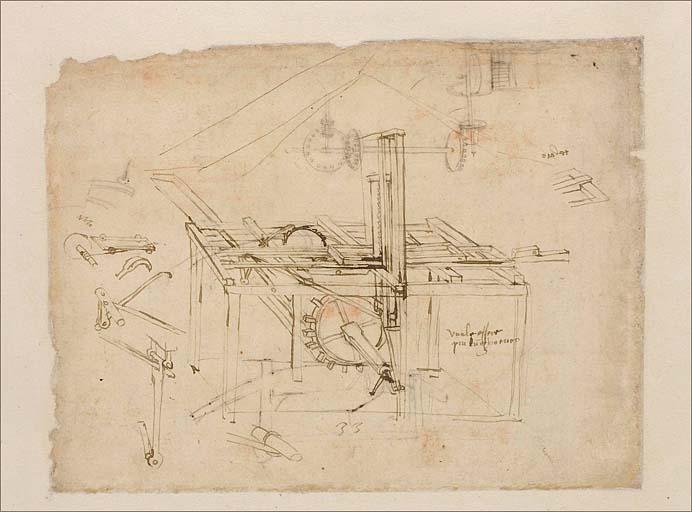

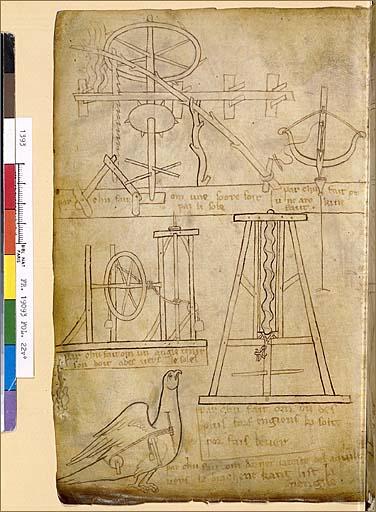

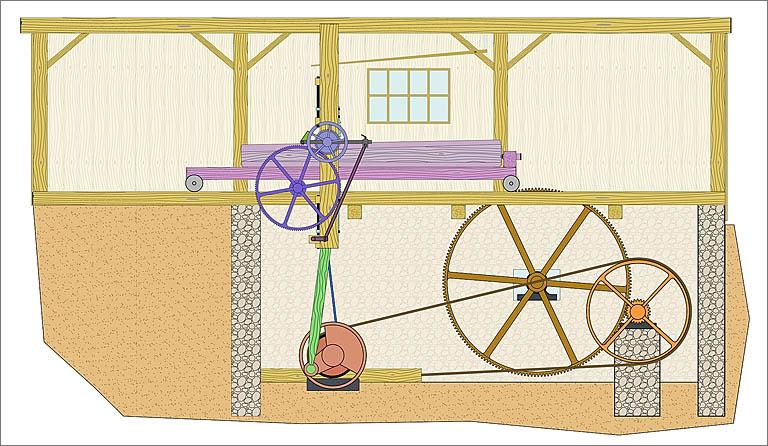

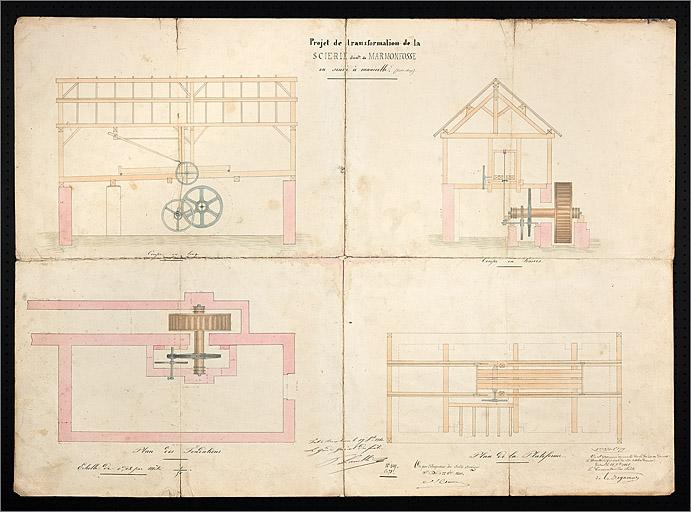

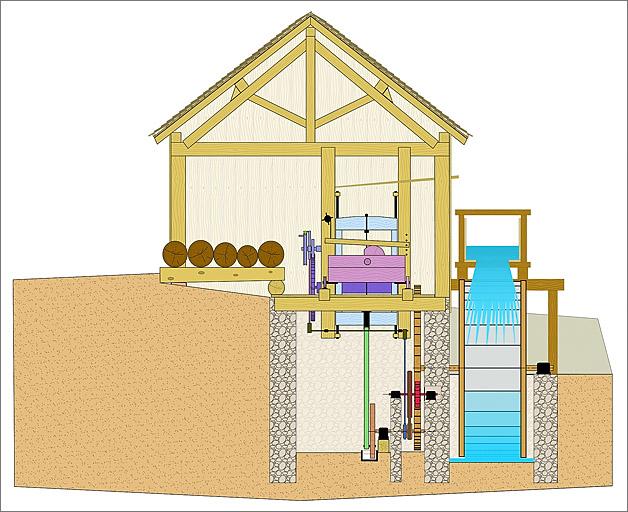

Le principe d'une scie à cadre où la lame est solidaire d'un support rectangulaire mobile verticalement, inspiré de la scie de long, est attesté dès le Moyen-Age. Villard de Honnecourt en fait un premier dessin vers 1230. Les premières mentions dans le massif vosgien datent du même siècle (1284, AD54 B488). Elles sont appelées moulin à scier puis scie à bloc ou scie à plomb, le mouvement du cadre y est provoqué par des cames solidaires de l'axe horizontal de la roue à eau qui propulsent vers le haut le cadre qui retombe de son propre poids. Les 8 scieries domaniales recensées en 1852 dans le secteur de Raon-l'Etape sont toutes encore à plomb, 6 d'entre-elles sont reconstruites dans les 20 années qui suivent, elles adoptent le « haut-fer » (IM88004727). La transformation de mouvement est réalisée par un système bielle-manivelle accompagné par une multiplication de la vitesse par engrenage simple ou double puis par courroie. Seuls ces derniers nous sont parvenus, les installations des scieries étant régulièrement modernisées. Les principes des roues à aubes courbes et des turbines qui améliorent le rendement des installations hydrauliques sont connus depuis le 18e siècle mais ils ne sont appliqués aux scieries vosgiennes que dans la seconde moitié du 19e siècle avec le développement des fonderies locales. Durant cette période de nouvelles formes d'énergie se développent : les machines à vapeur, les moteurs diésels puis l'électricité, une nouvelles génération de scieries naît, indépendante de la ressource en eau, elles s'installent à proximité des gares afin de bénéficier de ce nouveau mode de transport. Elles accueillent de nouveaux types de scies, tout d'abord des versions optimisées du haut-fer : les rouleaux dédoubleurs et les scies alternatives multi lames, puis des scies à denture alternée verticales ou horizontales et enfin les scies à rubans et les circulaires multiples.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Pierre ; moellon ; pierre de taille ; bois ; essentage de planches ; enduit

Matériaux de la couverture

Tuile mécanique

Description de l'élévation intérieure

Sous-sol ; 1 étage carré

Typologie du couvrement

Charpente en bois apparente

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; pignon couvert

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

Énergie hydraulique ; énergie thermique ; moteur thermique à combustion interne ; énergie électrique ; moteur électrique

Commentaire descriptif de l'édifice

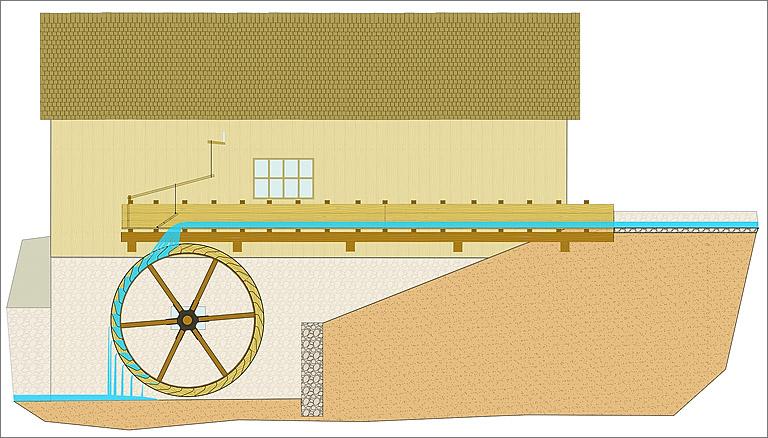

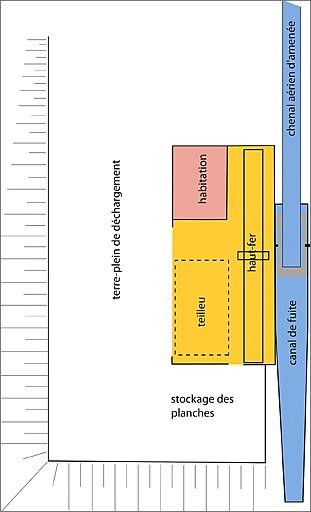

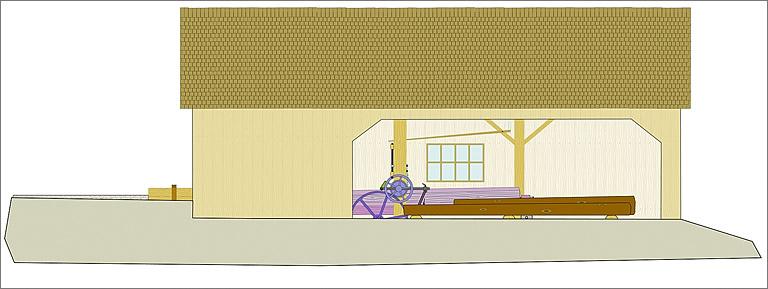

Le bâtiment est composé d'un sous-sol en moellon hourdis à la chaux partiellement enterré qui abrite le mécanisme de transformation du mouvement de la roue pour le transmettre au cadre de la scie. La roue est installée à l'extérieur du bâtiment, canal d'amenée et de fuite longeant la face arrière du bâtiment. Le rez-de chaussée est construit en charpente habillée de planches verticales avec toit à deux longs pans. Ce dernier est couvert de bardeaux de bois jusqu'au milieu du 19e siècle où la tuile mécanique les remplacent. Une plate-forme terrassée, de plain-pied est aménagée devant la face antérieure largement ouverte. Un logement, en maçonnerie, adjacent à la scierie, destiné au "sagard" a généralement été ajouté au 19e siècle. A l'intérieur, le centre du bâtiment est occupé sur toute sa largeur par la scie et son chariot ; la partie avant, face à l'ouverture est appelée "le teilleu", le bois à scier y est stocké puis écorcé. Le fond du bâtiment peut-être occupé par une scie circulaire déligneuse. Un dénombrement des Eaux et Forêts du 22 floréal de l'an 5 en recense 164 sur le territoire de la montagne vosgienne. 115 scieries ont pu être repérées sur le terrain, 43 sont transformées ou en ruines, 33 ont conservé leurs machines dont 9 sont encore en état de fonctionnement et 5 ouvertes au public. Sur la moitié des sites une ou plusieurs turbines ont remplacé la roue et sur un cinquième des sites des scies plus modernes (rouleau dédoubleur : IM88004729, scie alternative multiple : IM88004731 et IM88004737, scie de côté : IM88004728...) sont venu compléter ou remplacer le haut-fer (IM88004727).

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2010

Copyright de la notice

© Région Lorraine - Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2010

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Jean-Yves Henry

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier collectif

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional de Lorraine - service régional de l'inventaire général Hôtel Ferraris - 29, rue du Haut Bourgeois 54000 Nancy - 03.83.32.90.63