Hôpital Saint-Joachim

Désignation

Dénomination de l'édifice

Hôpital

Vocable - pour les édifices cultuels

Saint-Joachim

Titre courant

Hôpital Saint-Joachim

Localisation

Localisation

Bourgogne-Franche-Comté ; Yonne (89) ; Avallon ; 1 rue de l'Hôpital

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Bourgogne

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Bourgogne

Canton

Avallon

Adresse de l'édifice

Hôpital (rue de l') 1

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1er quart 18e siècle ; 1er quart 19e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1713 ; 1724 ; 1818 ; 1827 ; 1840 ; 1849 ; 1851 ; 1858 ; 1866 ; 1877 ; 1880 ; 1912 ; 1931

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Odebert Pierre (donateur)

Description historique

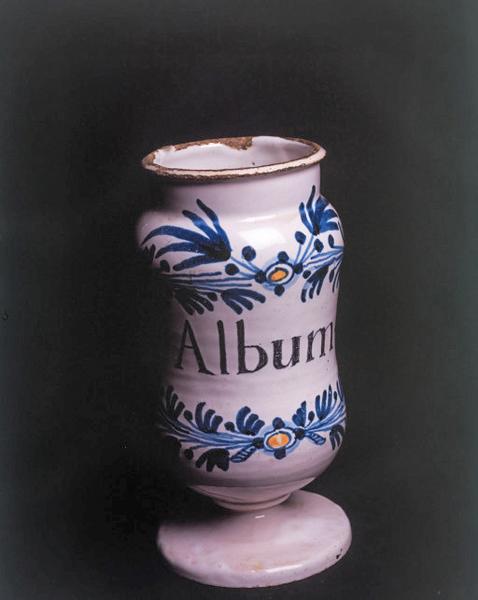

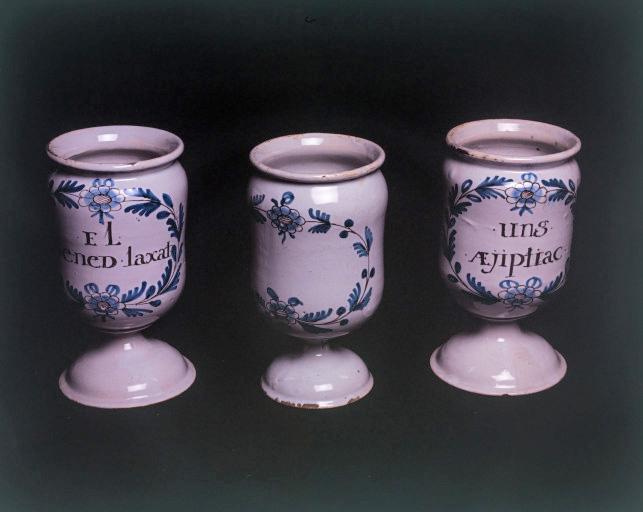

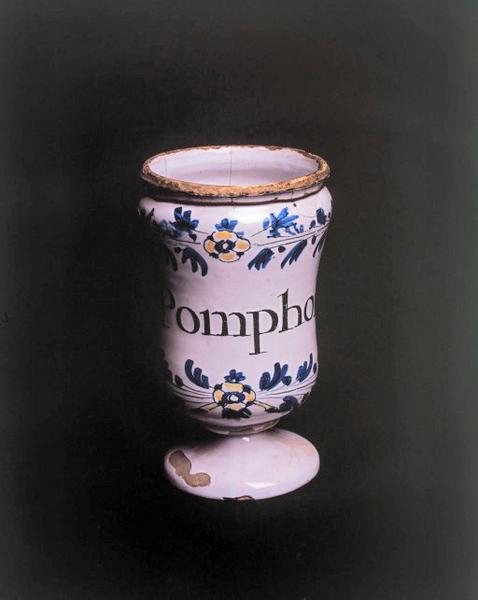

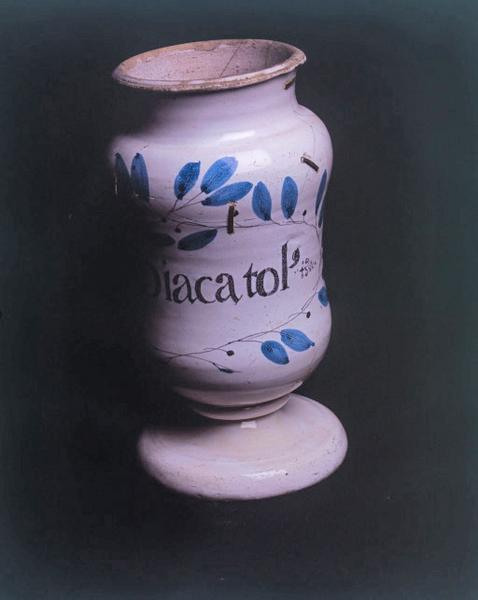

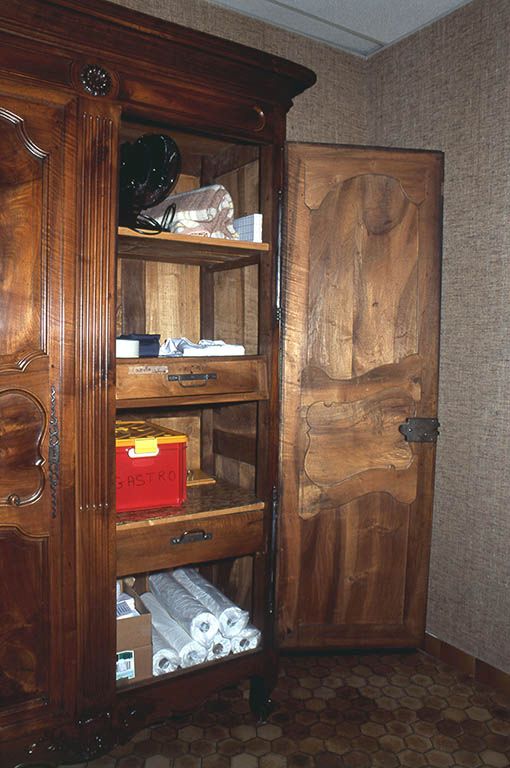

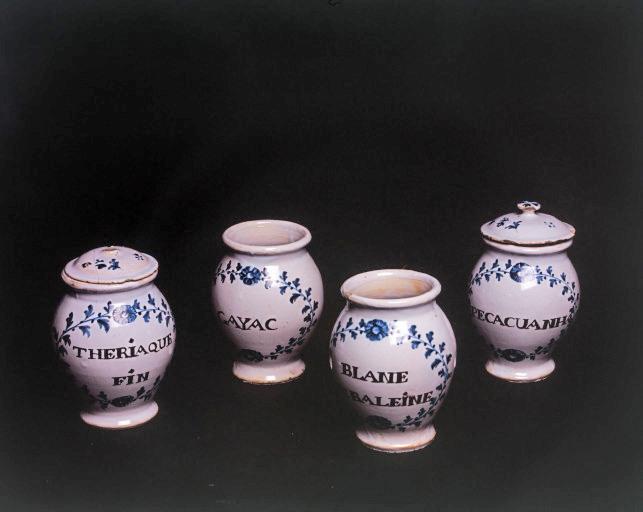

L'hôpital Saint-Joachim fut édifié par la ville, à ses frais, au début du XVIIIe siècle. En 1659 déjà, Pierre Odebert, originaire d'Avallon, président aux requêtes du Palais à Dijon, avait fait don à sa ville natale de deux principaux de rente (30 000 livres) destinés au fonctionnement d'un hôpital que la ville devait s'engager à construire pour remplacer la maison-Dieu qui existait, intra-muros, depuis le XIIIe siècle. Faute de moyens financiers, la ville dût surseoir. En 1705, Bernard Norman, ancien procureur du roi, fit don à la ville d'un terrain proche de la porte Auxerroise. Dès 1708, un premier marché fut passé pour la fourniture de pierres de taille, mais le projet de l'architecte Jacques Rollet (concernant le rez-de-chaussée et le sous-sol) ne fut approuvé qu'en 1713 : il prévoyait un corps de bâtiment principal (abritant une unique salle de malades avec un autel à l'extrémité sud) et deux ailes antérieures, étroites, en retour d'équerre encadrant une cour ; l'aile gauche comprenait une salle de réunion avec antichambre tandis que l'aile droite abritait la cuisine, le réfectoire des soeurs et un garde-manger. Six pavillons complétaient ce dispositif : deux au sud de l'aile gauche (sacristie ; archives) , deux au nord de l'aile droite (office des soeurs ; latrines) et deux à l'ouest des salles de malades (apothicairerie ; lingerie). Ce projet fut modifié comme l'atteste un plan, non signé, daté du 30 octobre 1724 : afin de séparer les sexes, on opta pour deux salles de malades, séparées par une chapelle clôturée d'une grille du côté des salles ; les deux ailes avaient été élargies en supprimant les pavillons latéraux. Le corps de bâtiment principal était aussi élevé que les ailes mais sans étage, de sorte que les salles de malades, très hautes, disposaient d'un cubage d'air important : elles étaient éclairées par de grandes fenêtres en plein-cintre percées dans la partie supérieure des murs-gouttereaux. Les travaux s'achevèrent par la construction de l'aile gauche (travaux adjugés le 11 août 1727) , mais l'hôpital était entré en fonction depuis déjà fort longtemps. En 1818, on aménagea au sous-sol une salle dite des morts, également à usage de salle d'autopsie. En 1827, l'ingénieur Philippe-Joseph Caristie fut chargé d'agrandir la chapelle : il édifia, à l'ouest, un choeur dont l'abside semi-circulaire fut couverte d'un dôme. En 1840-1843, l'architecte de la ville, Burlot, édifia à l'ouest une aile qui prolongeait le pavillon sud : cette extension était destinée aux filles enceintes, aux vieillards et aux enfants abandonnés. En 1841, l'architecte avait décrit l'établissement : salle des hommes (21 lits) , salle des femmes (18 lits) , infirmerie des hommes (7 lits) avec magasin à l'étage, infirmerie des femmes (6 lits) avec dortoir des soeurs au-dessus ; logis du concierge, salles de bain, dortoir et chambres payantes dans l'aile antérieure gauche ; cuisine, garde-manger, lingerie, réfectoire des soeurs et chambres particulières dans l'aile en pendant ; buanderie, cuisine, chambre à four, bûcher, magasin à fourrage et écurie pour les vaches à l'étage de soubassement (voûté) ; Burlot précisait qu'il n'existait pas de "loges particulières" pour les aliénés. Puis en 1849-1851, l'architecte construisit au nord de l'aile antérieure droite un pavillon, proche de la pharmacie, où furent aménagés un nouveau laboratoire, une salle de bain et un cellier. En 1858, il édifia une nouvelle salle des morts, puis en 1865, il modifia la distribution de l'aile antérieure gauche et y installa des bains. En 1877-1880, les architectes Roblot et Lefort bâtirent une nouvelle chapelle, à l'emplacement du choeur construit par Caristie : de style néo-gothique, couverte de voûtes d'ogives, elle comprenait une nef de trois travées, un transept et un choeur d'une travée prolongée par une abside à trois pans. A l'époque, l'aile antérieure gauche abritait un cellier, des chambres et des salles de bai n à cabinet de repos tandis que dans l'aile droite se trouvaient la pharmacie, le laboratoire, la cuisine, le réfectoire des soeurs et une salle dite de réception (il n'y a plus de laboratoire dans le pavillon adossé au nord) ; les ailes postérieures servaient encore d'infirmeries. En 1880-1882, l'architecte Georges-Louis Labatte aménagea des chambres particulières (hommes) , un service d'hydrothérapie, un lavoir (dans l'ancienne buanderie) et un séchoir (sous la chapelle). En 1912-1919, Henri Prevost, architecte à Avallon, aménagea une maternité. En 1931-1935, l'architecte auxerrois Mazoyer édifia à l'ouest deux pavillons, l'un servant de maternité, l'autre destiné à l'isolement des contagieux. Les travaux de modernisation et d'humanisation réalisés dans la seconde moitié du XXe siècle ont entièrement transformé l'intérieur de l'hôpital et entraîné la démolition de la chapelle (1976) qui laissa la place à un corps de bâtiment occupé principalement par la cuisine, la maternité, le bloc opératoire, l'imagerie et les urgences. Un étage a été créé à l'intérieur du corps de bâtiment des anciennes salles de malades, entraînant leur disparition ainsi que la disparition des baies en plein-cintre, remplacées par deux niveaux de fenêtres rectangulaires.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Enduit

Matériaux de la couverture

Tuile plate

Typologie de plan

Plan régulier en H

Description de l'élévation intérieure

Sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; étage de soubassement ; 1 étage carré ; étage de comble

Partie d'élévation extérieure

Élévation à travées

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; croupe

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours ; en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

Surplombant une forte dénivellation (à l'ouest) , l'hôpital fut initialement construit sur plan en U, comprenant un corps de bâtiment principal (deux salles de malades de part et d'autre de la chapelle) et deux ailes antérieures en retour d'équerre abritant les salles de service et celles de la communauté des soeurs. L'agrandissement de l'établissement à l'ouest, sur la terrasse qui rattrape la dénivellation, a fait évoluer le plan initial en plan en H après la construction d'ailes postérieures qui prolongèrent deux pavillons et qui, aujourd'hui, flanquent un bâtiment construit à l'emplacement de la chapelle néo-gothique.

État de conservation (normalisé)

Remanié

Protection et label

Référence aux objets conservés

IM89002307 ; IM89002302 ; IM89002304 ; IM89002305 ; IM89002306 ; IM89002303 ; IM89002311 ; IM89002319 ; IM89002318 ; IM89002314 ; IM89002316 ; IM89002317 ; IM89002323 ; IM89002330 ; IM89002313 ; IM89002326 ; IM89002329 ; IM89002331 ; IM89002308 ; IM89002309 ; IM89002325 ; IM89002315 ; IM89002310 ; IM89002321 ; IM89002333 ; IM89002322 ; IM89002327 ; IM89002324 ; IM89002332 ; IM89002320 ; IM89002312 ; IM89002328

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2002

Copyright de la notice

© Région Bourgogne - Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2002

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Hugonnet-Berger Claudine ; Inguenaud Virginie

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional de Bourgogne - Service Patrimoine et Inventaire 17, bd de la Trémouille BP 23502 - 21035 Dijon cedex - 03.80.44.40.55