Ministère

de la Culture

POP | Plateforme ouverte du patrimoineprieuré ; actuellement basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde

prieuré ; actuellement basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde

Référence de la notice

IA91000064

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

11 mai 2001

Date de dernière modification de la notice

9 juillet 2019

Rédacteur de la notice

Blanc Brigitte

Mentions légales

© Inventaire général

Désignation de l'édifice

Titre courant

prieuré ; actuellement basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde

Producteur

Inventaire

Dénomination de l'édifice

prieuré ; basilique

Vocable, pour les édifices cultuels

Notre-Dame-de-Bonne-Garde

Localisation au moment de la protection ou de l'étude

Localisation

Île-de-France ; Essonne (91) ; Longpont-sur-Orge

Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire

Montlhéry

Références cadastrales

1988 AL 140

Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire

en village

Historique de l'édifice

Siècle de campagne principale de construction

Description historique

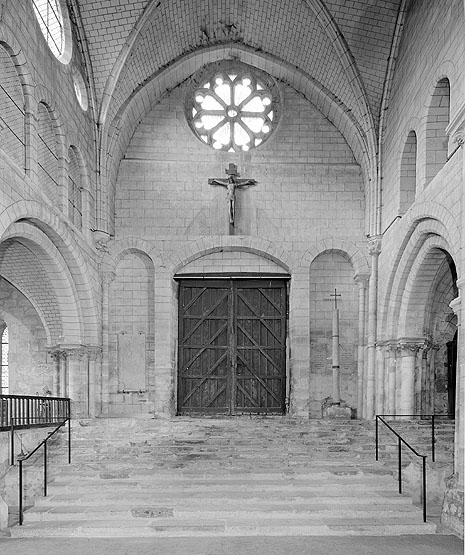

L'église est le seul témoin d'un ancien prieuré clunisien fondé avant 1061. En 1031 une église aurait été établie par Guy 1er de Montlhéry et sa femme Hodierne de Gometz à l'emplacement d'une chapelle mariale, élevée probablement dès le 3e siècle sur un lieu de culte druidique. En 1061 elle est donnée à Cluny avec le consentement de Geoffroy de Boulogne, évêque de Paris, et des moines de cet ordre s'y installent. La construction de l'église actuelle fut entreprise au début du 12e siècle par Guy II Troussel. Elle s'acheva au début du 13e siècle par la façade. Le soubassement de la tour carrée date du 12e siècle et son unique étage du 13e siècle. Les voûtes d'ogives des six travées de la nef ont été montées en deux campagnes (après 1140 pour les trois dernières travées, début 13e pour les trois premières). Ces trois premières travées furent remaniées au début du 13e siècle en même temps que l'on montait la façade. Le portail ouest date de 1220-1225. La moulure sculptée à l'extrados du portail, le gâble dressé devant le porche ainsi que les niches surmontées du K couronné et de l'écusson mi-partie de France et de Bretagne ont été exécutés entre 1491 et 1498 aux frais de Charles VIII et Anne de Bretagne. Les sculptures de la façade ont été mutilées au cours des guerres de religion (1562). Après 1640 Michel Le Masle, prieur commendataire de Longpont, fit réparer la porte de la tour, sur le bois de laquelle il fit sculpter ses armoiries. A une époque difficile à déterminer le niveau du sol fut abaissé et sept marches ajoutées aux quatre marches donnant primitivement accès à la nef. Au début du 18e siècle, les bénédictins réformés de Saint-Maur, installés en 1700, reconstruisirent entièrement le prieuré et ses dépendances. L'ensemble architectural comprenait alors l'église, le prieuré conventuel avec son cloître et une ferme. Le couvent fut vendu en 1791 comme bien national et démoli plus tard par l'acquéreur. Au début de 1794 la municipalité fit abattre la flèche de l'église en très mauvais état. Le conseil municipal vota en mai et décembre 1818 la démolition de la moitié orientale de l'église (transept et abside) très délabrée. Deux absidioles rectangulaires et un mur pignon fermèrent provisoirement la nef et les bas-côtés. L'édifice fut classé parmi les Monuments Historiques en 1862. Entre 1875 et 1878 le choeur, le transept et la dernière travée de la nef furent reconstruits à l'identique par Dainville et Naples, architectes de la Commission des monuments historiques. Cette reconstruction se fit sous l'impulsion de l'abbé Arthaud, curé de la paroisse de 1843 à 1877, et grâce aux dons des pélerins. La tête de la Vierge du trumeau fut rapportée vers 1850 par le sculpteur Bonnardel. A partir de 1901 le peintre François Zbinden décora de fresques la calotte et de peintures sur toiles marouflées les murs de la chapelle axiale de la Vierge. L'église fut élevée au rang de basilique en 1913. En 1924 les Prémontrés de Mondaye (Normandie) en devinrent chapelains puis les Assomptionnistes qui avaient un séminaire à Lormoy prirent la suite des Prémontrés de 1951 à 1986.

Description de l'édifice

Matériaux du gros-œuvre

meulière ; calcaire ; grès ; moellon ; pierre de taille

Commentaire descriptif de l'édifice

La façade est surélevée par rapport à la nef : en entrant on descend douze marches. L'intérieur est recouvert d'un badigeon avec faux joints. La nef du 12e siècle comporte six travées avec des voûtes d'ogives postérieures à sa construction. Elle est séparée des collatéraux par des arcades à double archivolte. L'ensemble des 2e et 3e travées est couvert d'une voûte sexpartite à six branches et à six voûtains sur plan carré. La 1ère travée, la plus occidentale, a reçu une voûte quadripartite sur plan barlong. Dans les trois premières travées un arc formeret encadre la voûte sur le mur gouttereau. Les bas-côtés sont couverts par des voûtes d'arêtes de plâtre du 19e siècle. Les trois dernières travées sont à deux niveaux, les trois premières travées à trois étages avec faux triforium intermédiaire. La façade est flanquée au nord d'une tour carrée à un étage montée sur un soubassement massif, avec à l'angle nord-ouest une tourelle d'escalier polygonale. La partie orientale reconstruite au 19e siècle est en petite meulière ocre.

Technique du décor porté de l'édifice

sculpture (étudiée dans la base Palissy) ; peinture (étudiée dans la base Palissy)

Date de l'enquête ou du récolement

1998

Statut juridique, intérêt, protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1862 : classé MH

Précision sur la protection

Eglise de l'ancienne abbaye ; classement par liste de 1862.

Intérêt de l'édifice

à signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

propriété publique

Références documentaires

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

dossier avec sous-dossier

Date de rédaction de la notice

1998

Mentions légales

© Inventaire général

Voir aussi

Lien vers le dossier PDF

Référence de la notice

IA91000064

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

11 mai 2001

Date de dernière modification de la notice

9 juillet 2019

Rédacteur de la notice

Blanc Brigitte

Mentions légales

© Inventaire général

Contactez-nousEnvoyer un courriel