Préventorium Minoret, actuellement institut médico-pédagogique Marie-Auxiliatrice

Désignation

Dénomination de l'édifice

Sanatorium

Appellation d'usage

Préventorium Minoret ; Institut médico-pédagogique Marie-Auxiliatrice

Destination actuelle de l'édifice

Établissement médical

Titre courant

Préventorium Minoret, actuellement institut médico-pédagogique Marie-Auxiliatrice

Localisation

Localisation

Île-de-France ; Essonne (91) ; Draveil ; 2 boulevard Henri-Barbusse

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Draveil

Lieu-dit

Champrosay

Adresse de l'édifice

Henri-Barbusse (boulevard) 2

Références cadastrales

1983 AV 436

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Parc

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle ; 2e quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1898 ; 1932 ; 1950

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques ; daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par travaux historiques ; attribution par source

Description historique

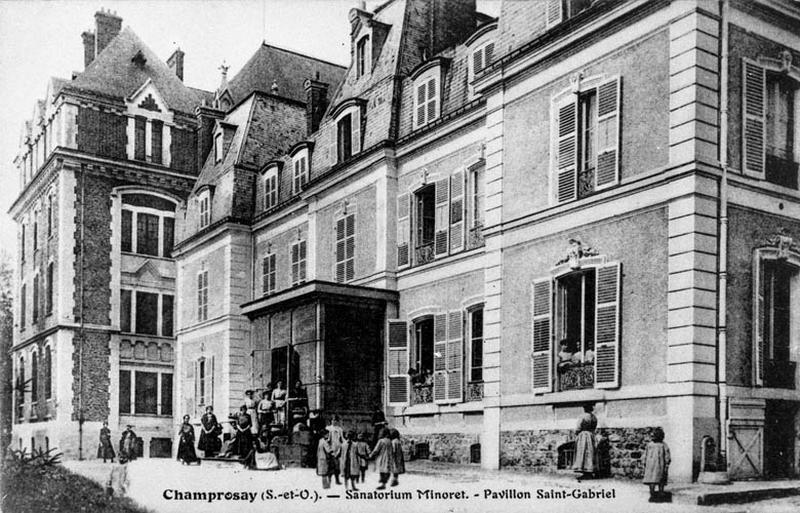

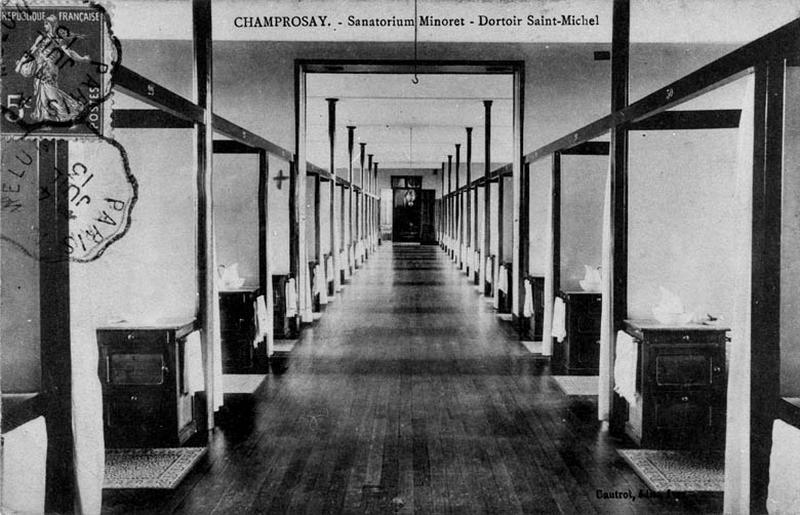

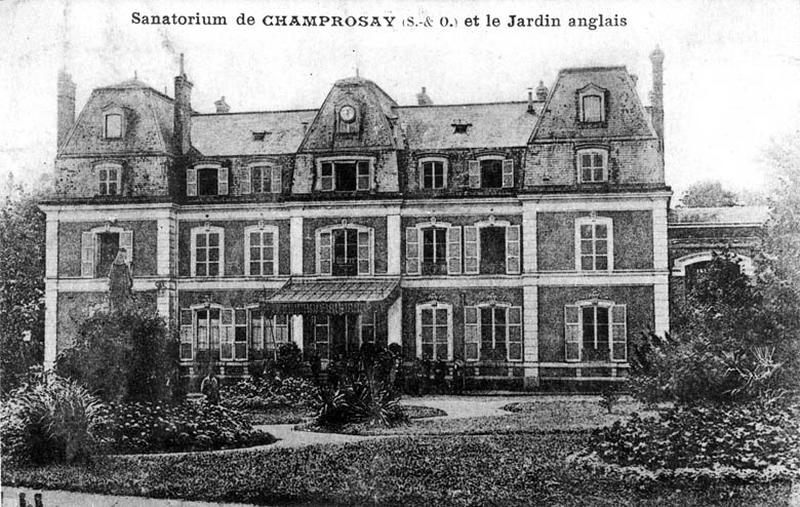

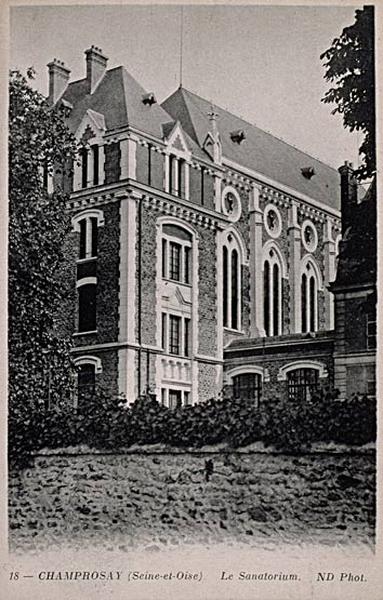

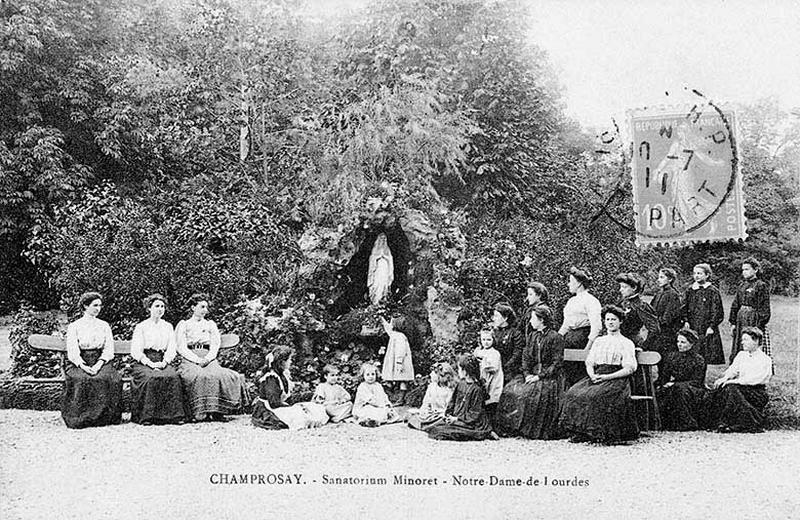

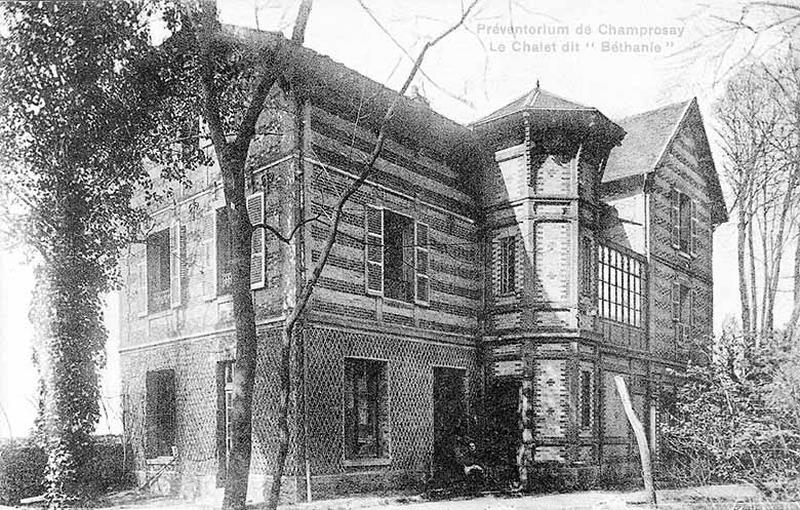

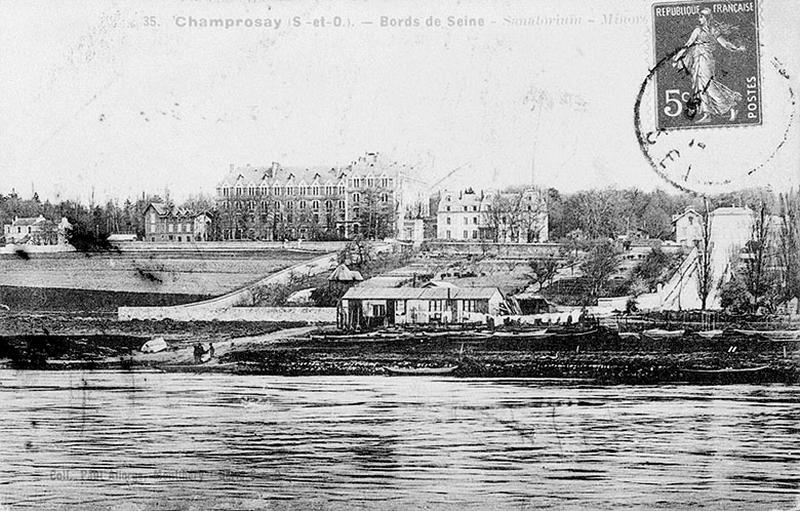

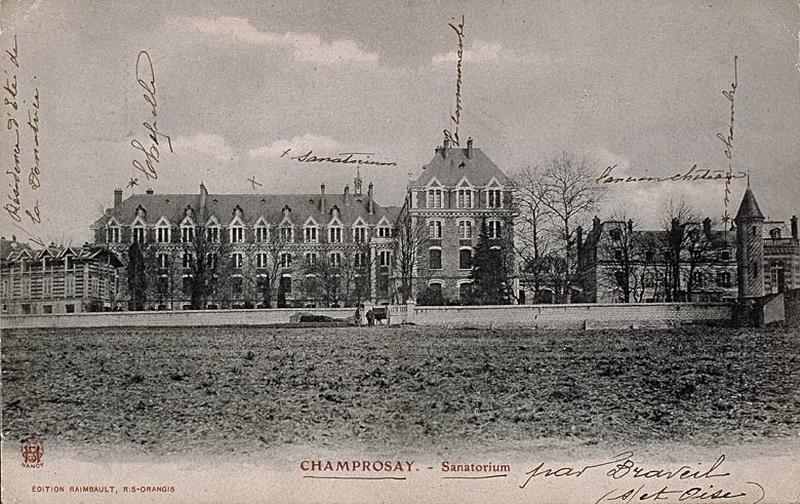

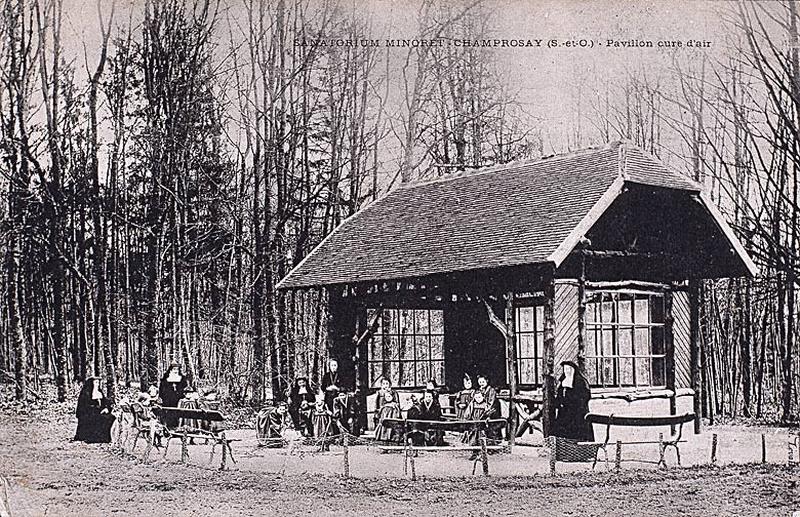

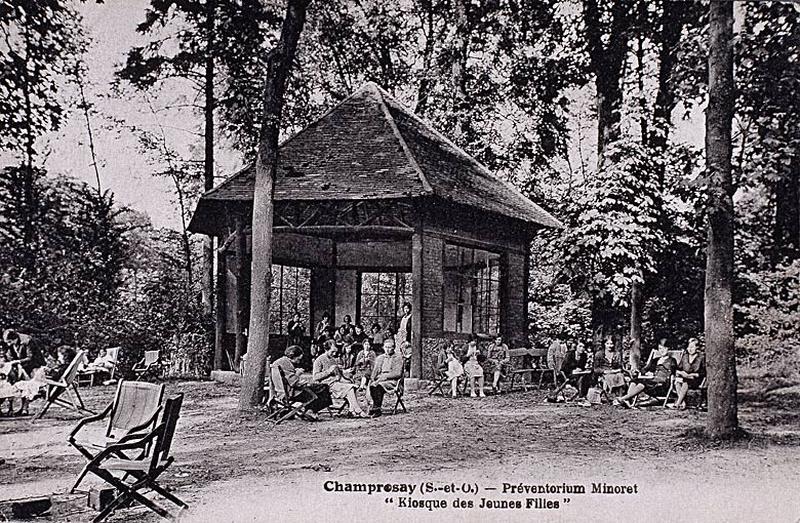

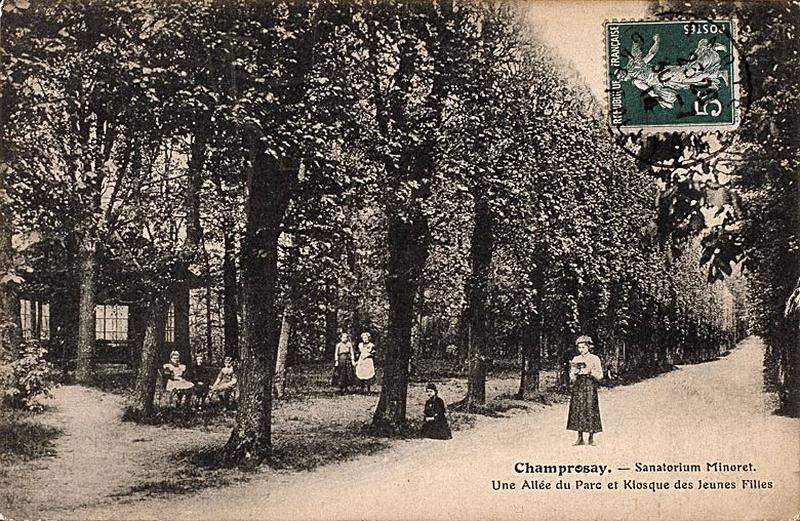

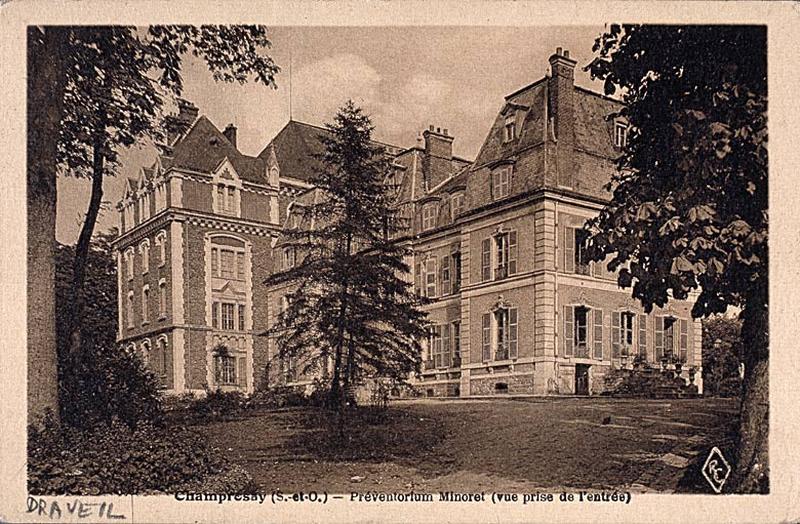

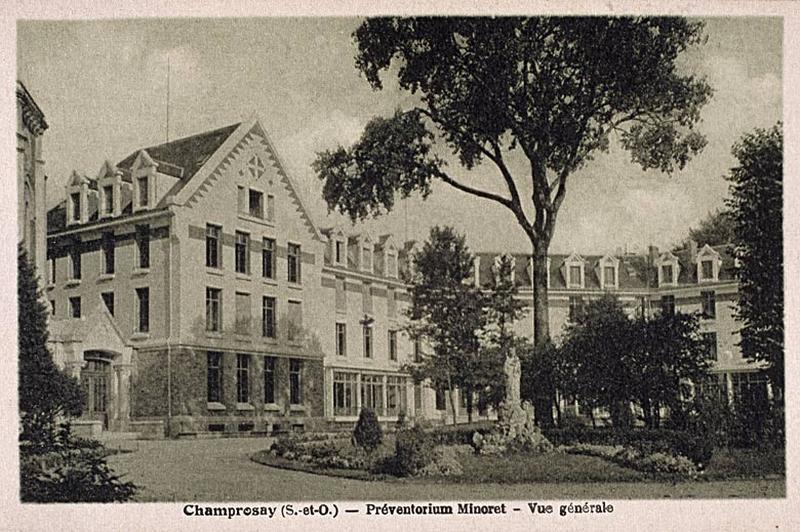

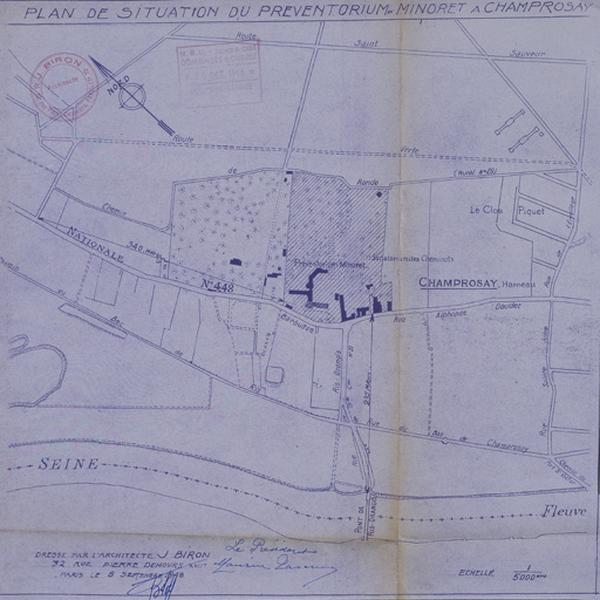

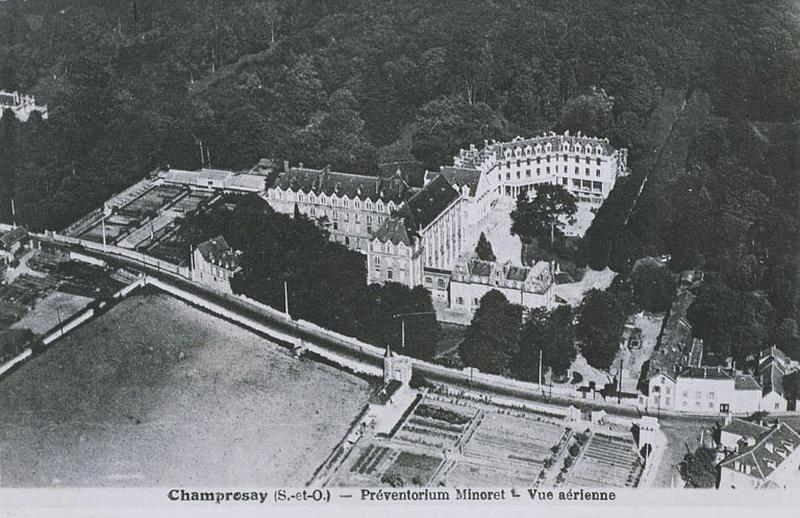

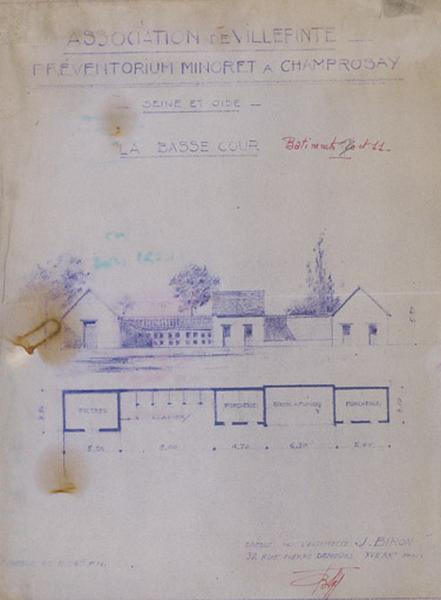

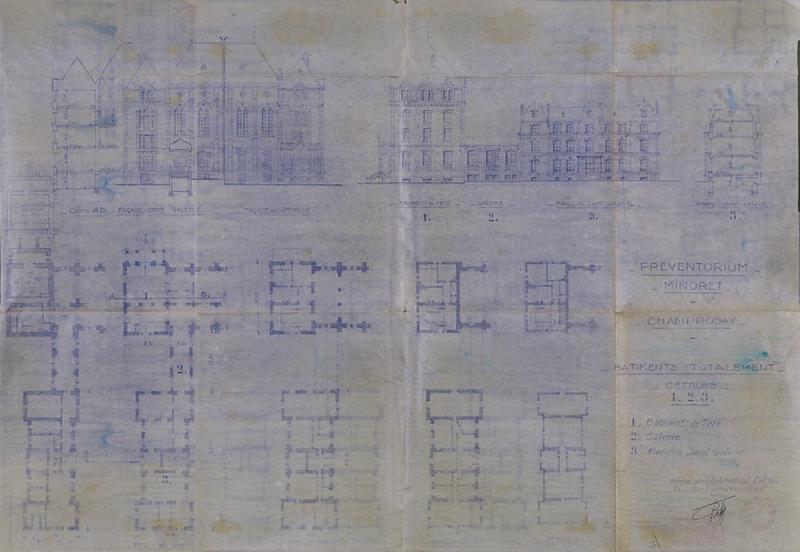

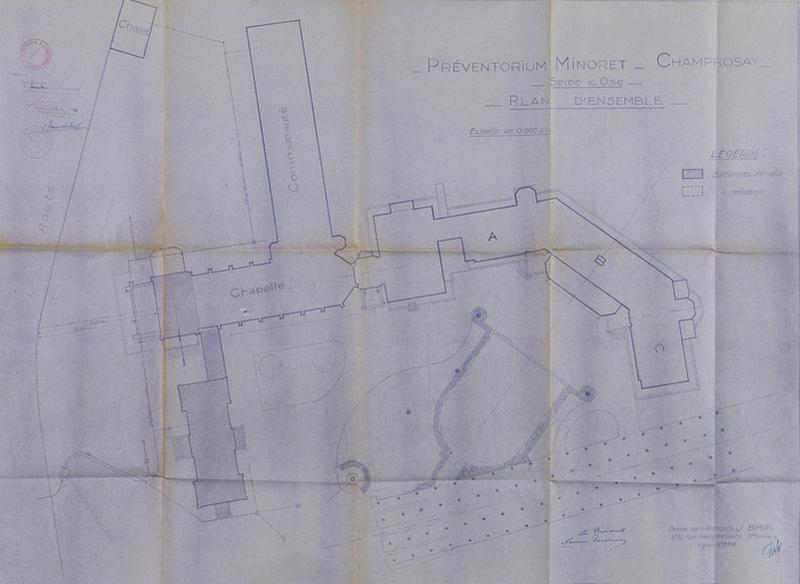

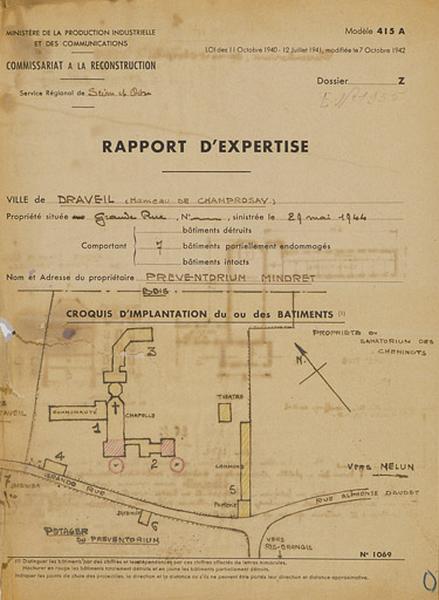

Le préventorium Minoret est ouvert en 1893 dans une propriété composée d'un château (édifié vers 1850) et d'un parc de 13 ha adossé à la forêt de Sénart, dans le hameau de Champrosay. Acquise par Louis Minoret, maire de Draveil de 1871 à 1875, cette propriété est alors donnée par sa fille, Mme Nolleval, à l'oeuvre de Villepinte vouée à l'accueil des jeunes anémiques menacées par la tuberculose ; créée par les religieuses de Marie-Auxiliatrice, grâce à la société de secours mutuel La Parisienne annexée à leur maison fondée en 1872 à Paris pour l'hébergement de jeunes travailleuses, cette oeuvre s'est installée en 1881 à Villepinte et a ouvert à Saint-Germain-en-Laye un 2e établissement qui, fermé en 1893, est remplacé par le préventorium de Champrosay. Du 1er janvier 1894 au 1er mai 1895, celui-ci reçoit, dans le château baptisé pavillon Saint-Gabriel, 110 jeunes filles atteintes de chloro-anémie ou en convalescence de maladies graves. En 1896, les combles de l'édifice sont aménagés en dortoir pour accueillir le noviciat de la congrégation. Construit vers 1870 (ainsi que les communs) en bordure de la route de Corbeil, le Chalet Béthanie est resté propriété des donateurs. Les locaux devenant très insuffisants, le préventorium est agrandi à partir de 1898 : une chapelle et un noviciat ou pavillon Saint-Michel (bâtiment de la communauté qui admet aussi les malades) sont construits sous la direction de l'architecte Conchon. En 1904, l'oeuvre des Cures rurales qui s'occupe des jeunes filles anémiées de 6 à 16 ans confie ses adhérentes au préventorium ; un bâtiment dit "pavillon de tête" appuyé contre la façade sud de la chapelle est construit pour les recevoir, tandis que des pavillons de cure sont installés dans le parc. Entre 1911 et 1914, le préventorium accueille plus de 550 malades par an. La construction d'un nouveau bâtiment dit pavillon Saint-Raphaël est entreprise en 1932 : la tranche A (pavillon 6) est terminée en 1938, mais les tranches B et C (pavillon 7 sur plan en V) ne sont pas entièrement achevées à cette date. Le 29 mai 1944, le bombardement de Champrosay détruit une partie de la chapelle, le "pavillon de tête" affecté aux cures rurales ainsi que la galerie de liaison avec le château ; celui-ci, fortement ébranlé, doit être rasé ; 15 autres édifices sont simplement endommagés. Après établissement des devis estimatifs par les architectes C.-A. et J. Gayet et avis favorable de la sous-commission des dommages de guerre le 31 octobre 1947, le dossier de reconstitution fait l'objet d'une inscription au plan de 1948. Le permis de construire est délivré par le MRU le 7 janvier 1950. Une demande de transfert des dommages de guerre des bâtiments 2 et 3 (galerie de liaison et château) est acceptée en 1950 : ces bâtiments ne sont pas reconstruits et leurs indemnités servent à agrandir les locaux habitables (pavillon de tête) et à achever l'installation d'un solarium ou bâtiment C (dont le gros-oeuvre a été exécuté avant guerre, pavillon 7) , complété également par une cure d'air. La direction technique des travaux est assurée par l'architecte Biron qui reconstruit "à l'identique" la partie antérieure de la chapelle. Le préventorium cesse de fonctionner le 15 novembre 1963 et l'institut médico-pédagogique Marie-Auxiliatrice, qui accueille 120 enfants souffrant de handicaps physiques et mentaux profonds, lui succède le 2 février 1964.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Meulière ; brique ; pan de béton armé

Matériaux de la couverture

Ardoise ; tuile mécanique

Description de l'élévation intérieure

1 étage carré ; 2 étages carrés ; 3 étages carrés ; étage de comble ; 2 étages de comble ; étage en surcroît ; étage de soubassement

Typologie de couverture

Toit à longs pans

Commentaire descriptif de l'édifice

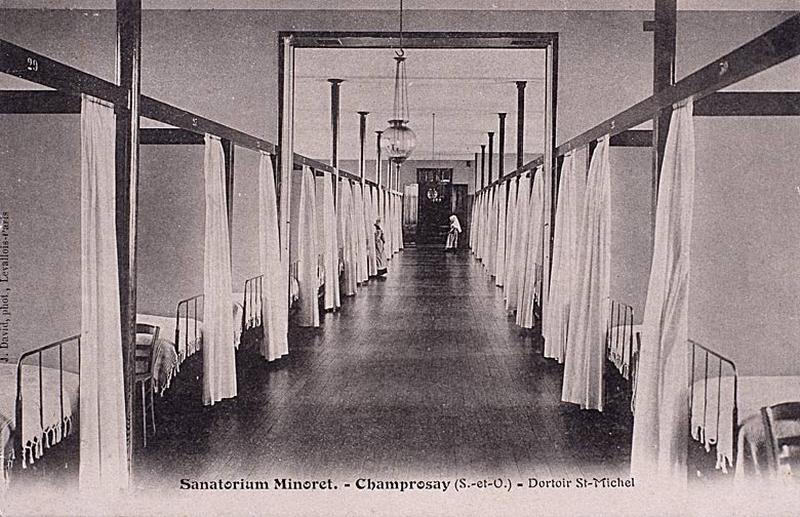

En 1944, le préventorium se composait de 12 bâtiments à usage d'habitation et 6 à usage de communs. Les constructions de 1896 (chapelle et bâtiment de la communauté) sont élevées en meulière et pierre de taille. Le bâtiment de la communauté (610 m2 au sol, étage de soubassement, 3 étages sous combles) abritait des salles de réunion et des bains-douches en sous-sol et des dortoirs sur 3 étages. Le château (1 étage carré et 2 étages de comble) construit en moellons revêtus d'un enduit comportait 74 lits de malades et 10 pour le personnel. Le "pavillon de tête" (126 m2 au sol) était séparé de la chapelle par un mur de refend. Dans le bâtiment de la chapelle construit en meulière, de grands réfectoires et salles de réunion occupaient le sous-sol et le rez-de-chaussée, la chapelle proprement dite étant à l'étage. Les pavillons 6 et 7 (bâtiment Saint-Rahaël, 2 étages carrés et étage de comble) construits en pans de béton, briques creuses sous enduit et meulière au rez-de-chaussée, abritaient cuisines et services en sous-sol, réfectoires au rez-de-chaussée, chambres-dortoirs sur 3 étages, ainsi qu'une cure d'air au rez-de-chaussée du pavillon 7. Le préventorium comportait aussi des cures d'air extérieures, kiosques ouverts disséminés dans le parc. Le Châlet Béthanie est une construction en briques bicolores et meulière d'un étage carré et étage en surcroît sous un toit à longs pans de tuile mécanique. Un grand potager s'étendait de l'autre côté de la route de Corbeil.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2005

Copyright de la notice

© Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Date de rédaction de la notice

2006

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Blanc Brigitte

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional d'Ile-De-France - Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel 115, rue du Bac 75007 Paris - 01.53.85.59.93

![Plan d'ensemble du préventorium. En légende, la liste des divers bâtiments ; s.d. [1945].](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR11_20079101607/ivr11_20079101607xa_p.jpg)