Quartier des bords de Seine

Désignation

Dénomination de l'édifice

Quartier

Appellation d'usage

Quartier des bords de Seine

Titre courant

Quartier des bords de Seine

Localisation

Localisation

Île-de-France ; Essonne (91) ; Draveil

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Draveil

Références cadastrales

1983 BD, BE, BH

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Nom de l'édifice

Ville

Références de l'édifice de conservation

IA91000863

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e moitié 19e siècle ; 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle

Auteur de l'édifice

Description historique

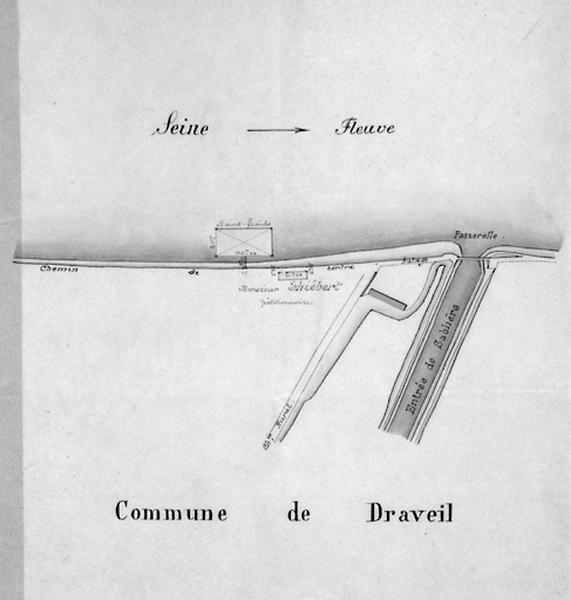

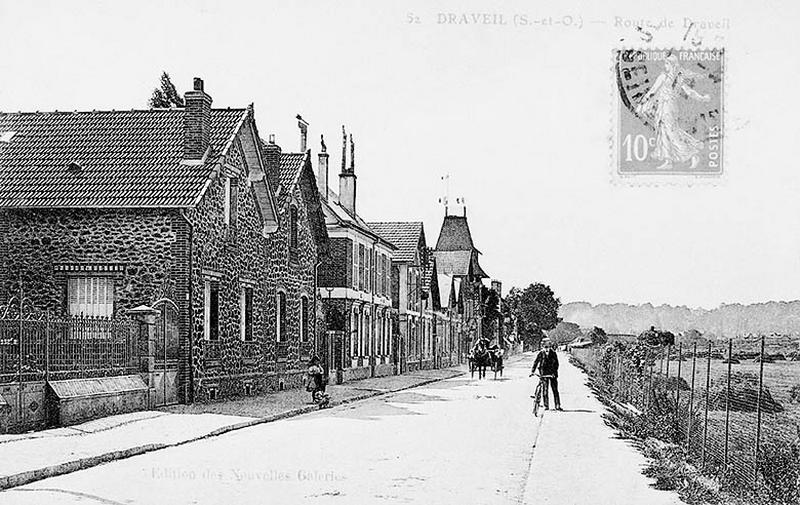

La Seine longe la commune de Draveil sur près de 6 kilomètres. Au Moyen Age, sept embarcadères ponctuent ce parcours : le port Saint-Victor, au bas de la rue Sainte Anne, au service de l'abbaye Saint-Victor de Paris, propriétaire des terres du sud de Champrosay ; le port de Champrosay, à la hauteur du pont de Ris (ouvert en 1831) ; le port aux Malades, qui accueille au XIIIe siècle les malades de l'Hôtel-Dieu de Paris ; le port aux Dames, situé sur les terres appartenant aux Dames de l'abbaye de Saint-Louis de Poissy ; le port de Châtillon, qui abrite un bac ; le port de Juvisy où fonctionne également un bac jusqu'à l'ouverture d'un pont en 1894 ; le port aux Cerises, grand port marchand et embarcadère des fruits (cerises de Mainville) et légumes (asperges de la plaine des Sables) approvisionnant Paris. Premier lotissement de Draveil construit entre 1867 et 1890, le quartier de la Villa, qui forme un triangle contigu à la Seine, se développe rapidement après l'ouverture en 1894 du pont reliant Draveil à Juvisy. Un groupe scolaire y est ouvert en 1936. Au sud, dans le quartier de la Fosse aux Carpe, une fabrique de vernis à alcool est créée en 1873 par le chimiste Alphonse Dida ; elle est exploitée à partir de 1893 par Gustave Levasseur (puis par sa descendance jusqu'en 1970). Mais l'activité industrielle la plus importante est alors l'extraction du sable et des graviers sur les berges du fleuve qui alimente la capitale en matériaux de construction (grands travaux haussmanniens, création du métro) ; les entreprises le plus actives sont les sociétés Piketty et Cie, qui devient Compagnie des Sablières de la Seine en 1906 et exploite la sablière de Draveil, dite également fouille Pinque (aujourd'hui la Fosse aux Carpes) de 25 ha, et la société Morillon et Corvol, dont le site de production est l'Orme des Mazières. A partir de 1912 et jusque vers 1950, elles exploitent ensemble (avec une troisième compagnie) les fouilles Laveissière, zone de 50 ha vendue par les propriétaires du château de Draveil. Les bords de Seine sont aussi des lieux de détente appréciés des promeneurs ; le Cercle des sports de la Haute Seine s'y installe en 1907. Dans les années 1970, les anciennes fouilles Laveissière laissées en eau forment la base régionale de plein air et de loisirs du Port-aux-Cerises.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2005

Copyright de la notice

© Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Date de rédaction de la notice

2008

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Blanc Brigitte

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional d'Ile-De-France - Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel 115, rue du Bac 75007 Paris - 01.53.85.59.93