Sucrerie et distillerie dite Usine de Lamirande

Désignation

Dénomination de l'édifice

Sucrerie ; distillerie

Appellation d'usage

Usine de Lamirande

Titre courant

Sucrerie et distillerie dite Usine de Lamirande

Localisation

Localisation

Guyane ; Guyane (973) ; Matoury ; R.N. 2 PK 7

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Matoury

Lieu-dit

Lamirande

Adresse de l'édifice

R.N. 2 PK 7

Références cadastrales

1991 AE

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En écart

Partie constituante non étudiée

Atelier de fabrication ; logement d'ouvriers ; atelier de réparation ; chaufferie

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1927

Commentaires concernant la datation

Datation par travaux historiques

Auteur de l'édifice

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Gober Eugène, Jean-Charles Chanel, Eugène Lautier (commanditaire)

Description historique

En 1924, Léon Perrier, ministre des colonies, attribua à la Guyane un contingentement de rhum de 150 hectolitres. Entrevoyant les possibilités d'enrichissement par le biais de cette production, Eugène Gober (maire de Cayenne) , Jean-Charles Chanel (gouverneur de la Guyane nommé en 1924) et Eugène Lautier (député de la Guyane élu en 1924) décidèrent de s'associer pour créer une usine centrale comme aux Antilles. En 1925, ils acquièrent des terrains sur le site de Lamirande, par le biais de la Société Cotonnière de Gober, terrains vides de toutes plantations en canne. En 1926, ils firent pression sur le gouvernement pour obtenir un contingentement plus grand : ils obtinrent 700 hectolitres. En 1927, date de construction de l'usine, ils fondèrent la Société des Comptoirs Généraux Guyanais (nouvelle dénomination de la Maison Nazaire et Michel, société d'import-export de Gober) , filiale de la Société Sucrière et Agricole de la Guyane, chargée de l'importation des matériaux et du matériel pour l'usine. Dans un second temps, ils fusionnèrent la Société Sucrière avec la Société Cotonnière. En 1928, ils cotèrent l'usine en bourse au moment même où elle entrait en production. Peu à peu, elle s'imposa comme une usine centrale, en attirant à elle toutes les productions des petits planteurs et en mobilisant pour elle seule 150 hectares de terres cultivées. Le 4 janvier 1929, elle créa sa rhumerie ; en 1935, elle cessa sa production de sucre. Face à la chute du cours du sucre et du rhum en 1934, et à un déficit de main-d'oeuvre, elle prît un crédit à la Banque de Guyane et fit appel aux travailleurs antillais. Mais, en 1940, les 2 dirigeants du Conseil d'administration, André Khan et René Seban, d'origine juive, furent poursuivis par le gouvernement de Vichy ; André Khan prit le maquis et René Seban fut arrêté. Parallèlement, la banque demanda le remboursement immédiat de son prêt. En 1942, la Banque se porta adjudicataire de l'usine, elle en devint propriétaire et la donna à bail pour 6 ans à l'ancien contremaître de l'usine, G. Voluminie. Par la suite, elle fût rachetée par son concurrent direct, Georges Prévot, qui la fît fonctionner jusqu'en 1970.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Métal ; brique ; pan de métal

Matériaux de la couverture

Tôle ondulée

Description de l'élévation intérieure

Sous-sol

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; croupe ; lanterneau

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier de distribution : escalier symétrique, en charpente métallique ; escalier intérieur : escalier en équerre, en charpente métallique

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

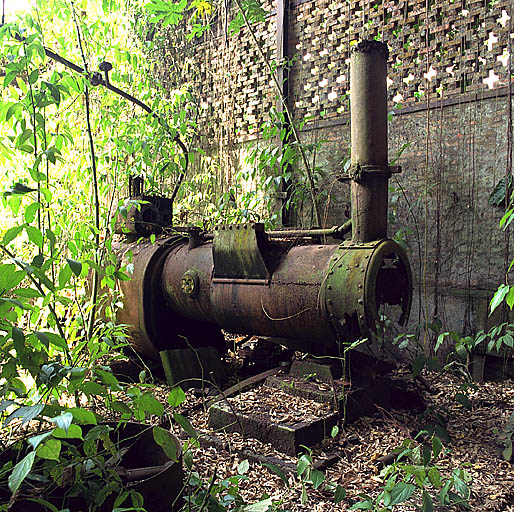

Produite sur place ; machine à vapeur à piston ; énergie thermique

Commentaire descriptif de l'édifice

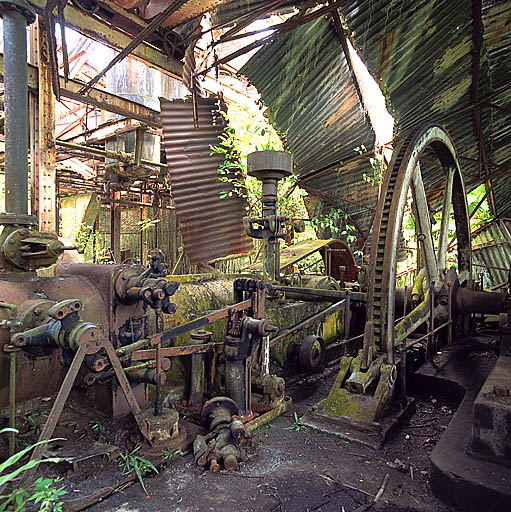

Le bâtiment est constitué d'une charpente métallique de 10 piliers réparties le long des murs gouttereaux, avec des murs en brique, et en briques ajourées dans la partie haute des murs. Il est ouvert du côté du moulin. Un escalier symétrique métallique permet d'accéder à une passerelle permettant de couvrir toute l'usine. Il se situe à droite de l'aire de stockage des cuves, en face d'une porte d'entrée. L'usine se divise en plusieurs aires : de broyage de la canne, de filtrage du vesou et de stockage. Elle possède également un atelier de réparation dans ses murs. L'accès aux cendriers de la chaudière se fait par un sous-sol.

État de conservation (normalisé)

Établissement industriel désaffecté ; envahi par la végétation ; mauvais état

Protection et label

Intérêt de l'édifice

À signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2001

Copyright de la notice

© Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2001

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Cazelles Nathalie

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional de Guyane - Service chargé de l'Inventaire 95, avenue du Général de Gaulle - BP 11 97321 Cayenne - 05.94.25.54.00