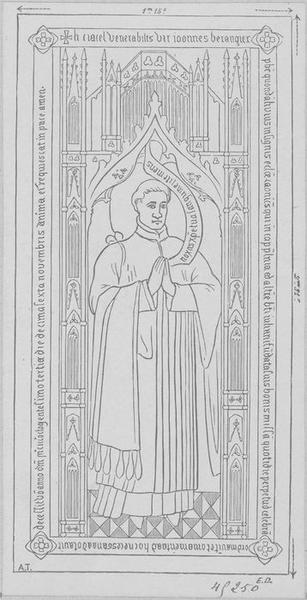

Dalle funéraire à effigie gravée de Jean Bérangier, chanoine de Saint-Quentin

Désignation

Dénomination de l'objet

Dalle funéraire

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique

Dalle à effigie gravée

Appellation d'usage

De Jean Bérangier, chanoine de Saint-Quentin

Titre courant

Dalle funéraire à effigie gravée de Jean Bérangier, chanoine de Saint-Quentin

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Saint-Quentin ; Ancienne collégiale royale, actuellement basilique Saint-Quentin

Numéro INSEE de la commune

02691

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Saint-Quentinois

Canton

Saint-Quentin

Adresse de l'édifice

Ancienne collégiale royale, actuellement basilique Saint-Quentin

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

Devant l'autel de la deuxième chapelle sud de la nef ou chapelle Sainte-Madeleine

Description

Catégorie technique

Taille de pierre ; sculpture

Structure et typologie

Plan (rectangulaire vertical) ; encastré ; au sol

Matériaux et techniques d'interventions

Calcaire (noir, monolithe) : taillé, poli, gravé, décor dans la masse, décor à relief gravé

Description matérielle

La dalle funéraire est en pierre calcaire dite de Tournai, un calcaire carbonifère de coloration noire, aussi appellé pierre bleue en raison de l'aspect gris-bleuté que lui donne le polissage. Elle est encastrée au centre du pavement de la chapelle, la tête du défunt à l'est. De plan rectangulaire, elle comporte un décor à relief gravé. L'épitaphe, gravée entre deux filets, se poursuit sur les quatre côtés, interrompue aux angles par un médaillon quadrilobé en creux. Ces quadrilobes étaient à l'origine rapportés dans un matériau d'une autre couleur, marbre, calcaire blanc ou cuivre. Certains creux visibles sur le champ de la dalle étaient peut-être à l'origine occupés, soit par des lames de pierre ou de métal, soit par une impastation.

Indexation iconographique normalisée

Figure ; homme ; chanoine ; en pied ; de trois-quarts ; prière ; phylactère ; coussin ; ornement ; arc polylobé ; quadrilobe

Description de l'iconographie

Jean Bérangier est représenté debout, de trois-quarts, dans son habit de chanoine, les mains jointes en prière, la tête sur un coussin. Il porte, repliée sur son avant-bras droit, son aumusse (capuchon et courte pélerine de fourrure) bordée de queues en fourrure. Il se tient sous un arc polylobé reposant sur deux pilastres ornés. Un phylactère est déroulé devant son visage. Le creux en forme de quadrilobe, visible à chaque angle de la dalle, accueillait probablement à l'origine une représentation des quatre symboles évangéliques, comme on le voit sur d'autres dalles contemporaines.

Dimensions normalisées

H = 233,5 ; la = 117,5.

État de conservation (normalisé)

Mauvais état ; manque

Précisions sur l'état de conservation

La surface de la dalle est usée et effacée. La partie superficielle de l'épiderme de la pierre souffre d'une exfoliation entraînant la perte de nombreuses écailles du matériau. Des cassures sont visibles sur les quatre bords. Il manque toutes les parties rapportées.

Inscription

Épitaphe (gravé, sur l'oeuvre, partiellement illisible, latin, connu par document) ; inscription (gravé, sur l'oeuvre, partiellement illisible, connu par document, latin)

Précisions sur l'inscription

L'épitaphe est gravée sur le pourtour de la dalle. L'usure de la surface rend les inscriptions presque entièrement illisibles sur trois des quatre côtés. Il est néanmoins possible de compléter l'épitaphe grâce à des relevés anciens. Epitaphe : Hic iacet [vener]abil[is vir ioannes berangier pbr/quondam huius insignis ecclesiae canonicus qui in cappellania ad altare bti] iuliani fundata suis bonis missa quotidie perpetuo [celebrè / ordinavit et ornamenta ad hoc necessaria adotavit] / Decessit vo anno dni m° cccc° octuagesimo tercio die decima sexta me[n]sis nove[m]bris anima ei requiescat in pace Amen. Traduction approximative : Ici repose vénérable homme messire Jean Bérangier, prêtre, jadis chanoine de cette insigne église, qui, dans la chapellenie fondée à l'autel du bienheureux Julien, a mis en place une messe quotidienne à célébrer à perpétuité, pour son bien. Pour cela, il l'a dotée des ornements nécessaires. Il mourut l'an du seigneur 1483, le 16e jour du mois de novembre. Que son âme repose en paix. Ainsi soit-il. Le phylactère devant la tête du chanoine renferme également une inscription latine de six mots, très usée. On y reconnaît juste les mots et lettres : noxas [...] tuo sa[...]e [..]le meas. Charles Gomart, dans un article de 1870 restitue ainsi cette phrase : Noxas Christe tuo sanguine dele meas. Il s'agit donc du voeu, exprimé par le chanoine, que le sang du Christ efface ses fautes.

Historique

Siècle de création

4e quart 15e siècle

Description historique

Cette dalle funéraire est celle du chanoine Jean Bérangier, décédé le 16 novembre 1483. L'épitaphe précise qu'il avait fondé une messe quotidienne à perpétuité, à célébrer à l'autel de Saint-Julien, pour le repos de son âme. Il avait également doté la chapelle Saint-Julien de tous les ornements nécessaires. Sous l'Ancien Régime, l'autel de la chapelle Saint-Julien se trouvait dans le bras sud du grand transept, adossé contre le pilier séparant le collatéral sud du choeur en deux vaisseaux parallèles. Le chanoine de La Fons rapporte que Jean Bérangier fut enterré devant l'autel Saint-Julien et que cette dalle a recouvert sa tombe. La chapelle Saint-Julien est supprimée au moment de la Révolution, et le dallage de l'église est restauré et remanié dès cette période, puis dans la première moitié du 19e siècle. En 1855, le baron de Guilhermy signale cette dalle, dans le bas-côté sud de la nef. Elle change de place dans les années qui suivent, puisqu'en 1871, l'architecte Malézieux la dessine, précisant qu'elle se trouve alors debout, dans le grand transept, contre le pignon sud. Enfin, elle gagne la chapelle Sainte-Madeleine, avant la fin du 19e siècle. Les guides de visite du début du 20e siècle la mentionnent alors à la place qu'elle occupe toujours aujourd'hui.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Date et typologie de la protection

classé au titre immeuble

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Sous-dossier

Intitulé de l'ensemble

Ensemble des monuments funéraires et commémoratifs de la basilique

Référence de l'ensemble

IM02004644

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2001

Date de rédaction de la notice

2008