Verrière légendaire : scènes de l'histoire de Moïse (baie 1)

Désignation

Dénomination de l'objet

Verrière

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique

Verrière légendaire

Titre courant

Verrière légendaire : scènes de l'histoire de Moïse (baie 1)

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Soissons ; Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)

Numéro INSEE de la commune

02722

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Soissonnais

Canton

Soissons-Sud

Adresse de l'édifice

Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

Chapelle axiale du déambulatoire, dite chapelle de la Vierge (baie 1)

Description

Catégorie technique

Vitrail

Structure et typologie

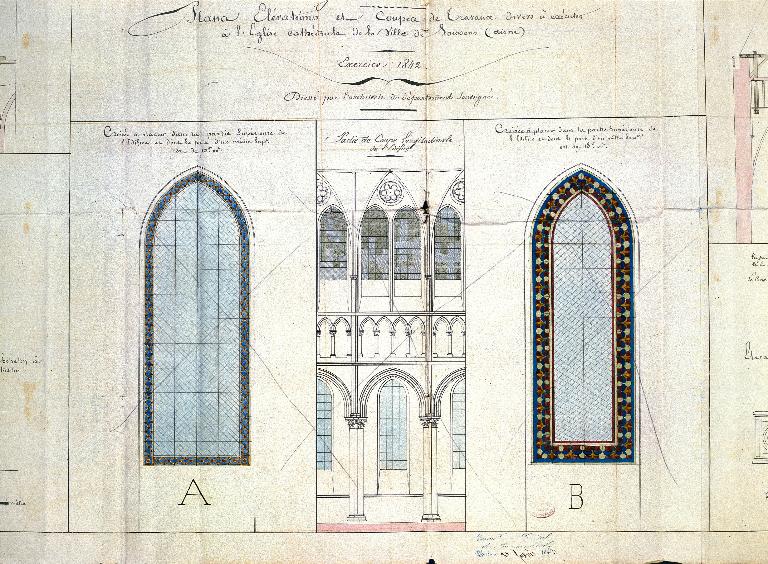

Baie libre (rectangulaire vertical, en arc brisé)

Matériaux et techniques d'interventions

Verre transparent : soufflé, taillé, peint, grisaille sur verre ; plomb (réseau)

Description matérielle

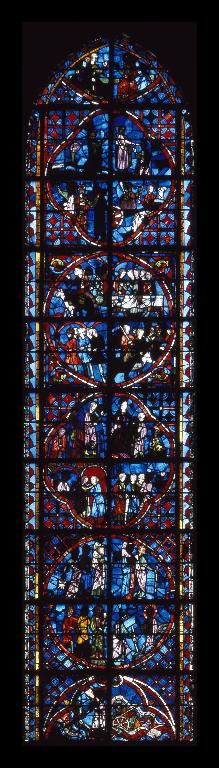

La verrière prend place dans une baie en forme de lancette, qui s'achève en arc brisé à sa partie supérieure. Elle est composée de dix registres superposés. Elle est formée d'un assemblage de pièces de "verre antique" rehaussées de grisaille, parmi lesquelles se remarquent des pièces de verre rouge hétérogène.

Description de l'iconographie

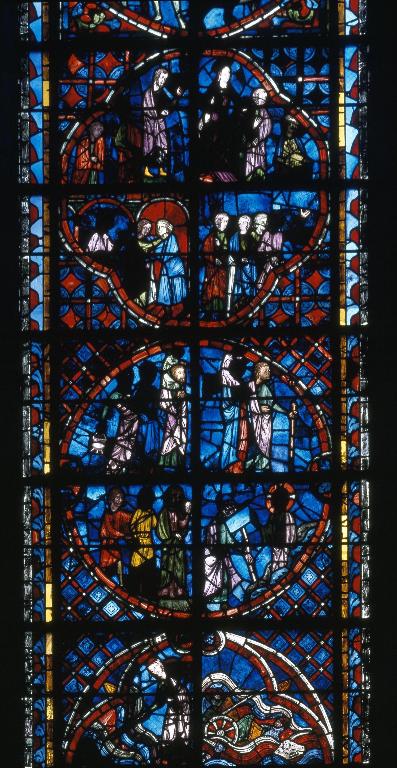

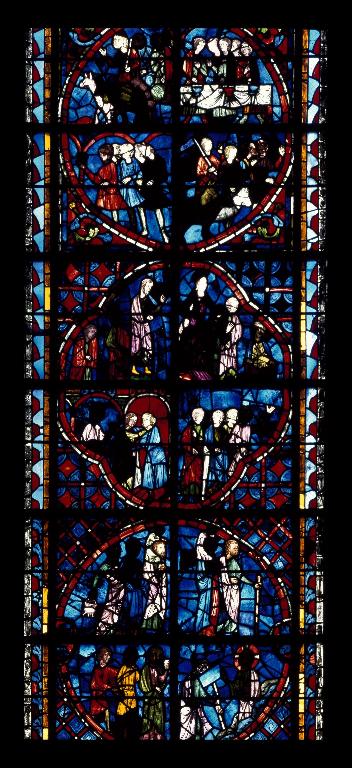

Les scènes de la verrière sont réparties dans des cercles ou des quadrilobes superposés.Un grand nombre de personnages, voire de scènes, sont difficiles à identifier. La plupart se rapportent à la vie de Moïse et au départ d'Égypte des Hébreux, relatés dans l'Ancien Testament et en particulier dans l'Exode. il est en outre possible qu'aient été intégrés dans cette verrière des panneaux provenant d'un autre récit de l'Ancien Testament. Le baron de Guilhermy propose en effet de reconnaître dans une scène au moins, un passage de l'histoire de Joseph, fils de Jacob.De haut en bas :- Dans une portion de cercle, deux personnages sont assis de trois-quarts, l'un en face de l'autre et conversent.Le quadrilobe sous-jacent renferme des scènes peu intelligibles :- Une femme de profil, à côté d'une rivière (peut-être s'agit-il de la fille de Pharaon ?).- Un homme agenouillé devant un autre debout.- Trois hommes debout en train de converser.- Un homme dans un char tiré par un cheval. Il s'agit là d'un char de guerre de l'armée égyptienne et de son aurige.Le cercle suivant se rapporte plus clairement à l'Exode :- Des Hébreux debout, accompagnés d'ânes ou de mulets chargés.- Peut-être le dernier repas avant le départ des Hébreux. Cinq hommes sont debout derrière une table couverte d'une nappe, sur laquelle des coupes sont posées.- Un groupe de cinq hommes debout.- Un autre groupe d'hommes, accompagnés d'ânes ou de mulets.Quadrilobe suivant :- Un groupe d'hommes, peut-être précédés de Moïse.- Un groupe de trois personnages, dont l'un est assis. Le plus grand des trois semble tenir sur son bras un manteau ou un tissu. F. de Guilhermy y voit le passage de l'Histoire de Joseph où le jeune homme abandonne son manteau pour échapper à la femme de Potiphar, à moins qu'il ne s'agisse du passage où la femme de Potiphar accuse faussement Joseph auprès de son mari.- Deux personnages s'étreignent en présence d'un troisième. Jean Ancien y voit Jethro accordant sa fille à Moïse.- Groupe de cinq hommes debout.Cercle sous-jacent :- Les Hébreux sortent d'Égypte en portant leurs enfants sur les épaules.- Groupe de trois hommes.- Entrevue de Dieu et de Moïse.Enfin, dans un demi-quadrilobe, inscrit dans un demi-cercle : - Moïse ouvre (ou referme) les eaux de la mer Rouge, avec son bâton.- L'armée de pharaon, les soldats, les chars et les chevaux sont engloutis dans les flots.Ces médaillons se détachent sur un fond de feuillages, ou sur un fond formé d'un quadrillage superposé à des cercles.

Dimensions normalisées

Mesures approximatives : h = 620 ; la = 150.

État de conservation (normalisé)

Changement de format ; oeuvre restaurée ; plombs de casse ; grillage de protection

Précisions sur l'état de conservation

La verrière, réalisée à partir d'éléments provenant au minimum d'une verrière de la nef, a été installée en 1772 à ce nouvel emplacement et a donc dû être diminuée en largeur. La verrière a été restaurée à plusieurs reprises (au début du 20e siècle, puis après la Première Guerre mondiale) comme en témoignent des plombs de casse.

Historique

Lieu de création

Lieu d'exécution : 02, Soissons

Siècle de création

Milieu 13e siècle

Description historique

Les verrières originales, à partir desquelles ce vitrail a été créé, ont été conçues vers 1250. Elles sont vraisemblablement l'œuvre d'un atelier ayant également travaillé à la Sainte-Chapelle de Paris (commencée en 1241 ou peu après, et achevée en 1248), comme le révèlent les étroits rapports stylistiques et iconographiques qui existent entre les deux verrières médiévales de la chapelle axiale de la cathédrale de Soissons et certains vitraux du monument parisien. Les rapports avec la Sainte-Chapelle ont d'ailleurs été observés dès le 16e siècle au moins. En effet, un procès-verbal, dressé devant notaires le 28 avril 1568 par plusieurs bourgeois de la ville après le sac de la cathédrale par les protestants, signale parmi les dommages ceux dont souffrent les verrières qui étaient " de grande valleur et de la fasson et semblables à celles de la Sainte-Chapelle de Paris". Les verrières originales ornaient des fenêtres de "la nef" jusqu'au 18e siècle, ce dont témoigne le chanoine Cabaret. Et d'après Carl Barnes, qui se fonde sur la progression de la construction de la cathédrale et sur le style des scènes représentées, elles auraient peut-être clos des fenêtres hautes de l'extrémité occidentale de la nef. Il est néanmoins bien difficile de l'affirmer, d'autant que les fenêtres hautes de la nef semblent avoir été fermées par des grisailles médiévales jusqu'au début du 19e siècle. Ces verrières légendaires ornaient plus vraisemblablement les collatéraux de la nef ou le massif de façade. L'étude de Dany Sandron place l'achèvement de la construction de la nef vers 1240 (façade exceptée), époque qui correspond approximativement à la date de réalisation des vitraux. Pendant plusieurs siècles, la documentation est muette sur la parure vitrée de l'édifice, ne mentionnant que les dégâts causés par les guerres et surtout par les protestants lors de la prise et de l'occupation de Soissons en 1567-1568. C'est à l'occasion des grands travaux de restauration de la cathédrale menés par le chapitre à partir de 1767 que des verrières de la nef sont déposées, réduites en largeur, adaptées, puis remontées en 1772 dans la chapelle axiale, pour la distinguer des autres chapelles absidales. Bien que certains groupes de personnages soient difficiles à interpréter, la présence de Moïse, reconnaissable aux deux "cornes" qui expriment la luminosité de son visage après sa rencontre avec Dieu, et les groupes de personnages en marche permettent de rattacher la plupart des scènes à une verrière consacrée à l'Exode.Ce vitrail, comme tous ceux de la cathédrale, souffre d'un défaut d'entretien pendant la Révolution. Mais, contrairement aux autres verrières du monument, il est épargné par l'explosion de la poudrière du 13 octobre 1815. En effet, le rapport de Louis Duroché, en date du 15 décembre 1815, précise qu'il n'y a rien à faire aux trois croisées de la chapelle de la Vierge. Alors que les archives nationales et diocésaines renferment de nombreuses informations sur la restauration complète du vitrage de la cathédrale dans la seconde moitié du 19e siècle, aucun document ne se rapporte clairement aux verrières de la chapelle de la Vierge. Certes, le 15 novembre 1879, un rapport de l'architecte diocésain insiste sur l'état de dislocation des vitraux des chapelles absidales, qui fait craindre leur ruine prochaine, et en 1880, ces verrières sont consolidées par des cloisons en planches. Néanmoins, il est fort possible que ces travaux aient concerné uniquement les verrières des chapelles Saint-Pierre et Saint-Paul, déposées en 1882 et refaites presque totalement par le peintre-verrier Félix Gaudin une décennie plus tard.Un rapport de l"architecte en chef des Monuments historiques, Emile Brunet, daté du 12 octobre 1912, signale que les verrières de la chapelle de la Vierge sont en mauvais état. De nombreux panneaux ont perdu leurs attaches, sont creusés et cintrés. En outre, il existe quelques trous. Brunet préconise de remettre ces verrières en plomb, de réviser les armatures et de réparer les grillages de protection. Cette proposition, approuvée, est probablement réalisée en 1913.Les vitraux de la chapelle de la Vierge, restés en place au début de la Première Guerre mondiale, sont déposés en 1915. Au retour de la paix, le chœur de la cathédrale, moins atteint que le reste de l'édifice, est rapidement restauré et rendu au culte. Les verrières 0 et 1 de cette chapelle (la verrière 2 n'a pas été retrouvée), alors conservées dans un dépôt à Paris, sont restaurées (sans doute par Emmanuel Daumont-Tournel ?) et remises en place en 1924 ou 1925. Déposées en 1939, devant l'imminence d'une nouvelle guerre, les deux verrières ont été reposées en 1946 par le peintre-verrier parisien Georges Bourgeot.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de l'Etat

Date et typologie de la protection

classé au titre immeuble

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Sous-dossier

Intitulé de l'ensemble

Ensemble des verrières de la cathédrale

Référence de l'ensemble

IM02002768

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2004

Date de rédaction de la notice

2012