Verrière légendaire (disparue) : scènes de l'histoire de Moïse (baie 2)

Désignation

Dénomination de l'objet

Verrière

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique

Verrière légendaire

Titre courant

Verrière légendaire (disparue) : scènes de l'histoire de Moïse (baie 2)

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Soissons ; Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)

Numéro INSEE de la commune

02722

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Soissonnais

Canton

Soissons-Sud

Adresse de l'édifice

Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

Chapelle axiale du déambulatoire, dite chapelle de la Vierge (baie 2)

Description

Catégorie technique

Vitrail

Structure et typologie

Baie libre (rectangulaire vertical, en arc brisé)

Matériaux et techniques d'interventions

Verre transparent : soufflé, taillé, peint, grisaille sur verre ; plomb (réseau)

Description matérielle

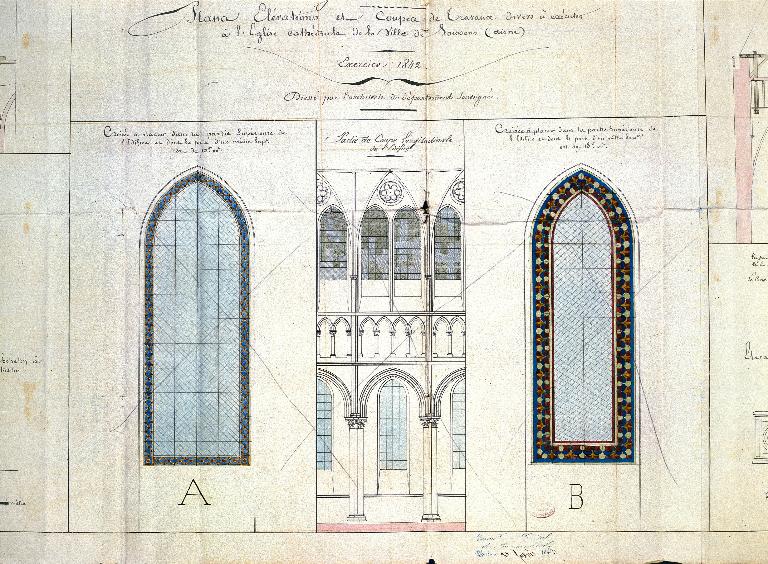

La verrière prenait place dans une baie en forme de lancette, qui s'achève en arc brisé à sa partie supérieure. Elle était composée de dix registres superposés de panneaux. Elle était formée d'un assemblage de pièces de "verre antique" rehaussées de grisaille.

Description de l'iconographie

Bien que la verrière ait disparu, son iconographie est connue grâce aux photographies qui ont été réalisées au moment de sa dernière restauration. Les sujets, qui se rapportent principalement à l'histoire de Moïse, sont empruntés au livre de l'Exode et au livre des Nombres. En revanche, le motif des chérubins sur les roues provient probablement d'une autre verrière de la nef, où devait être représentée la vision d'Ezéchiel (d'après le passage de l'Ancien Testament réservé à ce prophète).En partant du bas, dans un quadrilobe inscrit dans un cercle :- Un homme debout fabrique le veau d'or. La scène, dont le sujet ne fait aucun doute, est constituée d'un assemblage surprenant, puisque le verrier du 18e siècle a remplacé le forgeron ou l'orfèvre (peut-être disparu) par un soldat qui tient une sorte de fourche.- Moïse frappe le rocher d'Horeb ou le rocher de Meriba et les Hébreux se désaltèrent à l'eau qui en sort.- À la partie supérieure du quadrilobe, Moïse semble entretenir une vive discussion avec des Hébreux debout ou assis autour de lui. De nombreux passages de l'Histoire de Moïse peuvent avoir inspiré une telle illustration. Il pourrait s'agir de la colère de Moïse en découvrant la fabrication du veau d'or.Deuxième quadrilobe :- Une tente devant laquelle est dressée une table couverte de pains. Deux chérubins montés sur des roues protègent ce sanctuaire. Il s'agit là probablement d'une référence à la tente qui abritait l'Arche d'alliance et à la table des pains de proposition, même si les pains, d'après les textes, devraient être disposés en deux piles, et si les chérubins, agenouillés, devraient orner le couvercle de l'Arche.- Moïse remet à Aaron, vêtu en grand-prêtre, le bâton fleuri qui le désigne comme choisi par Dieu pour exercer le sacerdoce, ainsi que ses descendants. Deux hommes, sans doute deux chefs de tribus, assistent à la scène.Compartiment en forme d'amande polylobée :- Moïse, qui tient les Tables de la Loi, et un homme sont assis de trois-quarts à l'entrée d'une tente et parlent (à des personnes non représentées sur la verrière). Comme il s'agit de deux tentes séparées, les deux personnages proviennent vraisemblablement de deux scènes différentes et n'entretiennent pas de rapport entre eux.Troisième quadrilobe :- En bas à droite, Aaron nu semble debout dans un cours d'eau. Moïse le lave en versant de l'eau sur lui. Il s'agit de l'investiture d'Aaron. À leur gauche, une femme debout tient un nourrisson dans les bras. Ce dernier personnage n'entretient aucun rapport avec la purification d'Aaron. Il peut s'agir d'une scène de la petite enfance de Moïse (sa mère qui le place dans une corbeille avant de le confier au Nil, ou bien la fille de Pharaon qui sauve et adopte l'enfant, etc.) ou bien d'une femme juive de l'Exode, portant son enfant.- En bas à gauche, Aaron en costume de grand prêtre est debout devant des hommes debout et assis. La scène représente peut-être Aaron montrant le rameau fleuri aux Hébreux.- La partie supérieure est composée de plusieurs éléments assemblés de manière artificielle. A gauche, un homme l'épée levée s'apprête à décapiter un autre homme. Jean Ancien y voit une évocation de la lutte d'Israël et des Amalécites. A côté d'eux, se trouve un homme debout, sans rapport avec ce combat. A droite, prennent place deux soldats portant chacun des armes.Enfin, dans le compartiment supérieur en forme d'amande quadrilobée, situé juste sous l'ogive :- À gauche, deux Hébreux soufflent dans des trompes pour annoncer le départ (départ d'Égypte ou l'un des nombreux départs du camp hébreux dans le désert).- À droite, Dieu remet les Tables de la Loi à Moïse.Le fond est composé d'un damier ornemental orné de la fleur de lys de France et du château de Castille.

Dimensions normalisées

Dimensions approximatives : h = 620 ; la = 150.

État de conservation (normalisé)

Oeuvre déposée ; manque

Précisions sur l'état de conservation

La verrière, qui avait été déposée en 1915, n'a pas été retrouvée après la Première Guerre mondiale et a disparu en totalité.

Historique

Lieu de création

Lieu d'exécution : 02, Soissons

Siècle de création

Milieu 13e siècle

Description historique

Les verrières originales, à partir desquelles ce vitrail a été créé, ont été conçues vers 1250. Elles sont vraisemblablement l'œuvre d'un atelier ayant également travaillé à la Sainte-Chapelle de Paris (commencée en 1241 ou peu après, et achevée en 1248), comme le révèlent les étroits rapports stylistiques et iconographiques qui existent entre les deux verrières médiévales actuellement présentes dans la chapelle axiale de la cathédrale de Soissons et certains vitraux du monument parisien. Les rapports avec la Sainte-Chapelle ont d'ailleurs été observés dès le 16e siècle au moins. En effet, un procès-verbal, dressé devant notaires le 28 avril 1568 par plusieurs bourgeois de la ville, après le sac de la cathédrale par les protestants, signale parmi les dommages ceux dont souffrent les verrières qui étaient " de grande valleur et de la fasson et semblables à celles de la Sainte-Chapelle de Paris". Les verrières originales ornaient des fenêtres de "la nef" jusqu'au 18e siècle, ce dont témoigne le chanoine Cabaret. Et d'après Carl Barnes, qui se fonde sur la progression de la construction de la cathédrale et sur le style des scènes représentées, elles auraient peut-être clos des fenêtres hautes de l'extrémité occidentale de la nef. Il est néanmoins bien difficile de l'affirmer, d'autant que les fenêtres hautes de la nef semblent avoir été fermées par des grisailles médiévales jusqu'au début du 19e siècle. Ces verrières légendaires ornaient plus vraisemblablement les collatéraux de la nef ou le massif de façade. L'étude de Dany Sandron place l'achèvement de la construction de la nef vers 1240 (façade exceptée), époque qui correspond approximativement à la date de réalisation des vitraux. Pendant plusieurs siècles, la documentation est muette sur la parure vitrée de l'édifice, ne mentionnant que les dégâts causés par les guerres et surtout par les protestants lors de la prise et de l'occupation de Soissons en 1567-1568. C'est à l'occasion des grands travaux de restauration de la cathédrale menés par le chapitre à partir de 1767 que des verrières de la nef sont déposées, réduites en largeur, adaptées, puis remontées en 1772 dans la chapelle axiale, pour la distinguer des autres chapelles absidales. Sur les photographies de la verrière de la baie 2, l'adaptation se remarque, entre autres, par la présence dans quelques scènes d'un plomb vertical, qui témoigne d'une coupure dans la scène originale, puis d'un réassemblage qui peut parfois associer des éléments étrangers. Bien que certains groupes de personnages soient difficiles à interpréter, la présence de Moïse, reconnaissable aux deux "cornes" qui expriment la luminosité de son visage après sa rencontre avec Dieu, permet de rattacher la plupart des scènes à une verrière inspirée par le Livre de l'Exode et le Livre des Nombres.Ce vitrail, comme tous ceux de la cathédrale, souffre d'un défaut d'entretien pendant la Révolution. Mais, contrairement aux autres verrières du monument, il est épargné par l'explosion de la poudrière du 13 octobre 1815. En effet, le rapport de Louis Duroché, en date du 15 décembre 1815, précise qu'il n'y a rien à faire aux trois croisées de la chapelle de la Vierge. Alors que les archives nationales et diocésaines renferment de nombreuses informations sur la restauration complète du vitrage de la cathédrale dans la seconde moitié du 19e siècle, aucun document ne se rapporte clairement aux verrières de la chapelle de la Vierge. Certes, le 15 novembre 1879, un rapport de l'architecte diocésain insiste sur l'état de dislocation des vitraux des chapelles absidales, qui fait craindre leur ruine prochaine, et, en 1880, ces verrières sont consolidées par des cloisons en planches. Néanmoins, il est fort possible que ces travaux aient concerné uniquement les verrières des chapelles Saint-Pierre et Saint-Paul, déposées en 1882 et refaites presque totalement par le peintre-verrier Félix Gaudin une décennie plus tard.Un rapport de l"architecte en chef des Monuments historiques, Émile Brunet, daté du 12 octobre 1912, signale que les verrières de la chapelle de la Vierge sont en mauvais état. De nombreux panneaux ont perdu leurs attaches, sont creusés et cintrés. En outre, il existe quelques trous. Brunet préconise de remettre ces verrières en plomb, de réviser les armatures et de réparer les grillages de protection. Cette proposition, approuvée, est probablement réalisée en 1913.Les vitraux de la chapelle de la Vierge, restés en place au début de la Première Guerre mondiale, sont déposés en 1915. Au retour de la paix, le chœur de la cathédrale, moins atteint que le reste de l'édifice, est rapidement restauré et rendu au culte. Mais, contrairement aux verrières 0 et 1 qui sont réparées et reposées en 1924-1925, la verrière 2 ne peut être retrouvée. La fenêtre sud-est de la chapelle axiale reste donc obturée de longues années, jusqu'à ce que soit réalisée en 1979 une verrière légendaire, œuvre du peintre-verrier Jacques Le Chevallier. Ce vitrail, conçu à l'aide des photographies conservées de la verrière médiévale, reproduit dans un style moderne la composition et les sujets de son prédécesseur disparu et en préserve ainsi le souvenir.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de l'Etat

Date et typologie de la protection

classé au titre immeuble

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Sous-dossier

Intitulé de l'ensemble

Ensemble des verrières de la cathédrale

Référence de l'ensemble

IM02002768

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2004

Date de rédaction de la notice

2012