Ensemble de six statues (grandeur nature) : saint Gervais et saint Protais, saint Rufin et saint Valère, saint Pierre et saint Paul

Désignation

Dénomination de l'objet

Statue

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique

Grandeur nature

Titre courant

Ensemble de six statues (grandeur nature) : saint Gervais et saint Protais, saint Rufin et saint Valère, saint Pierre et saint Paul

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Soissons ; Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)

Numéro INSEE de la commune

02722

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Soissonnais

Canton

Soissons-Sud

Adresse de l'édifice

Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

Autels des collatéraux du chœur et du déambulatoire

Description

Catégorie technique

Sculpture

Structure et typologie

Revers sculpté

Matériaux et techniques d'interventions

Calcaire (blanc, monolithe) : taillé, patine

Description matérielle

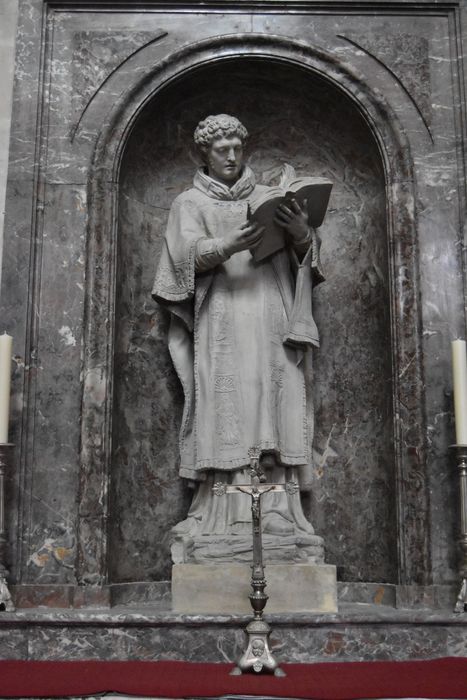

Les statues et leur base sont réalisées dans un bloc unique de calcaire blanc. Peut-être s'agit-il de pierre de Tonnerre, matériau que Gilles Guérin semble avoir volontiers travaillé. Ces statues sont scellées à un socle. Elles sont entièrement sculptées, et certaines (comme celle de saint Pierre) conservent en partie une patine ou une couche de peinture claire qui a foncé avec le temps.

Description de l'iconographie

Les six personnages sont représentés debout et de face. Ils forment trois associations de deux personnages conçus en pendant, les têtes inclinées ou tournées l'une vers l'autre. Si les costumes se ressemblent à l'intérieur de chacun des couples de saints (habit de diacre pour Gervais et Protais, vêtement gaulois pour Rufin et Valère, grands drapés à l'Antique pour Pierre et Paul, le sculpteur a néanmoins su introduire quelques nuances et variations dans la position des corps et des attributs : emplacement du livre et de la palme pour les saints Gervais et Protais, emplacement de la palme, fixation du manteau et position des mains pour les saints Rufin et Valère, enfin position des attributs et du livre tenus par les saints Pierre et Paul.Saint Gervais et saint Protais, étant jumeaux, se ressemblent parfaitement. Ils sont vêtus d'une tunique, puis d'une dalmatique qui laisse entrevoir une longue étole portée en diagonale. Le manipule pend à leur avant-bras gauche. Ils lisent dans un livre ouvert et tiennent la palme symbolique du martyre. Le décor des deux dalmatiques, traité en bas-relief, est particulièrement remarquable. Les orfrois sont occupés par des sujets décoratifs et par plusieurs figures d'apôtres séparées par des scènes de martyre ou par des angelots en vol qui tendent des couronnes. Sur la statue de saint Gervais (au nord), on reconnaît saint Jean avec le calice et l'aigle, saint André et sa croix, saint Pierre avec les clefs et saint Paul avec l'épée, enfin un apôtre tenant un bâton (peut-être saint Jacques le Majeur). Ces apôtres sont séparés par des scènes de décollation ou de crucifixion. Sur la dalmatique de saint Protais, on reconnaît probablement saint Jacques le Mineur avec une massue, saint Mathias tenant la hallebarde, saint Jude (?), l'équerre à la main, enfin saint Thomas appuyé sur une lance. Des angelots en vol semblent tendre la couronne du martyre à chacun des apôtres.Saint Rufin et saint Valère portent des cheveux longs et bouclés, ainsi que la barbe. Ils sont vêtus de braies, d'une tunique serrée à la taille par une ceinture, et d'un manteau que saint Rufin porte boutonné sous le cou, tandis que saint Valère le porte attaché sur l'épaule gauche. Chacun porte la palme du martyre. Le traitement du drapé est particulièrement remarquable chez saint Valère et donne l'impression que le personnage vient de se tourner soudainement sur sa gauche, ou s'apprête à s'élancer en avant. Leur socle est entouré d'une frise de feuilles d'acanthe.Saint Pierre et saint Paul, tous deux barbus, sont vêtus d'une longue tunique, drapés dans des manteaux et chaussés de sandales. Saint Pierre tient à la main droite les clés du Royaume des Cieux et serre sur sa poitrine un livre fermé, sur la couverture duquel on distingue l'Agneau de Dieu couché sur le livre aux sept sceaux. Saint Paul, qui appuie son avant-bras gauche sur la garde de l'épée de son supplice, tient contre lui un livre ouvert dont il désigne une phrase. Le socle de ces deux statues est orné de moulures et cannelures.

Dimensions normalisées

Mesures approximatives à quelques cm près, avec la base, mais sans le socle. Saint Gervais (nord) : h = 180 ; la = 80 ; pr = 65. Saint Protais (sud) : h = 180 ; la = 80 ; pr = 70. Leur socle mesure 16,5 cm de hauteur. Saint Rufin (nord) : h = 178 ; la = 75 ; pr = 50. Saint Valère (sud) : h = 173 ; la = 80 ; pr = 45. Le socle de ces deux statues mesure 33 cm de hauteur. Saint Pierre : h = 174 ; la = 72 ; pr = 53. Saint Paul : h = 173 ; la = 75 ; pr = 60. Leur socle mesure 40 cm de hauteur.

État de conservation (normalisé)

Oeuvre restaurée ; salissure

Précisions sur l'état de conservation

Si l'on en croit l'architecte Émile Brunet, les statues ont très peu souffert de la Première Guerre mondiale. Pourtant, la statue de saint Gervais (nord) a été restaurée dans le courant du 20e siècle, à une date inconnue. Des photographies conservées à la Médiathèque du Patrimoine montrent l'œuvre brisée, en cours de dépose. Sur la statue de saint Protais (sud), on détecte des restaurations sur les bords de la dalmatique. La surface présente quelques épaufrures. La pierre du socle se desquame, sous l'effet de l'humidité. La surface des deux statues semble sale, ou avoir conservé des traces de patine. La statue de saint Valère semble sale, ou avoir conservé une patine. La surface présente également quelques épaufrures. La surface de la statue de saint Rufin paraît avoir été décapée avec quelque agressivité pour l'épiderme de la pierre. On constate quelques petites cassures sur les bords des plis.La partie inférieure de la statue de saint Pierre est couverte d'une couche brunâtre. L'anneau d'une clef est brisé, de même que la dernière phalange de l'index de la main gauche et un morceau du livre. Le socle de saint Pierre est rongé par l'humidité. L'index et le pouce de la main droite de saint Paul sont brisés, ainsi que quelques bords de de son manteau.

Inscription

Inscription donnant l'identité du modèle (gravé, sur l'oeuvre, latin)

Précisions sur l'inscription

Deux inscriptions latines, empruntées aux Épîtres de saint Paul, sont gravées sur le livre ouvert que tient le saint : Mihi absit / Gloriari nisi / in Cruce D[omi]ni / nostri Iesu / Christi. / Nos autem / Praedicamus / Christum / crucifixum.La première phrase se trouve dans la Lettre aux Galates 6 : 14 (Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ). La seconde provient de la 1ère Lettre aux Corinthiens 1 : 23 (Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié).

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Lieu de création

Lieu d'exécution : 02, Soissons (?)

Etape de création

Pièce originale (de sculpture)

Siècle de création

3e quart 17e siècle

Description historique

Les statues de saints qui dominent aujourd'hui les autels de six des chapelles entourant le chœur et le sanctuaire de la cathédrale forment un ensemble, destiné à l'origine au deuxième jubé de l'édifice. Cet ensemble consiste en trois "couples" de saints, toujours associés : saint Pierre et saint Paul, les deux piliers de l'Église, les deux jumeaux Gervais et Protais, saints patrons de la cathédrale, enfin saint Rufin et saint Valère, évangélisateurs du Soissonnais vers la fin du 3e siècle. En 1663, le chapitre prend la résolution de remplacer le jubé médiéval, mutilé pendant les guerres de Religion, par un nouveau jubé au goût du jour. La première pierre est posée en janvier 1664 par le prévôt du chapitre. Une plaque commémorative, encore visible au 19e siècle dans une resserre de la cathédrale, place le parachèvement de cette clôture en 1666. Le décor du jubé comprend alors six statues de pierre, qui sont réalisées par le sculpteur parisien Gilles Guérin, membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Ces œuvres, ainsi que d'autres figures destinées à l'abbaye Notre-Dame et à celle de Saint-Jean-des-Vignes, sont probablement sculptées à Soissons, car Guillet de Saint-Georges - historiographe de l'Académie - précise que des ouvrages à réaliser au Louvre rappelèrent ensuite Gilles Guérin à Paris. Une gravure, insérée dans le Bréviaire de Soissons publié en 1742, montre la façade occidentale du jubé de la cathédrale, contre laquelle s'appuient deux autels encadrés par les statues posées sur un haut piédestal. La gravure n'est pas assez précise pour qu'on puisse identifier les saints représentés, et l'on ignore comment les statues avaient été réparties. L'autel de Saint-Pierre, au nord, était sans doute encadré par les statues de saint Pierre et saint Paul. Mais rien ne permet de savoir laquelle des deux autres associations de saints cantonnait l'autel de la Vierge, au sud. L'aménagement et la décoration du chœur et de son environnement sont entièrement renouvelés à partir de 1767. Un troisième jubé est alors construit à la place du précédent. Les statues de saint Pierre, de saint Paul, de saint Rufin et de saint Valère gagnent de nouveaux autels installés dans les chapelles du déambulatoire, tandis que les statues des jumeaux Gervais et Protais sont placées dans des niches au-dessus des deux autels du jubé. Elles y restent jusqu'en 1866, date à laquelle le jubé est définitivement supprimé. Les deux autels qui s'y adossaient sont conservés et sont remontés avec les statues des saints patrons de la cathédrale, dans deux chapelles en vis-à-vis, situées dans les collatéraux du chœur. Cette disposition des statues a été conservée jusqu'à nos jours.D'après l'architecte Émile Brunet, ces statues ont peu souffert des opérations militaires de la Première Guerre mondiale. On ne sait donc à quelle occasion ni quand (milieu du 20e siècle ?), la statue de saint Gervais (autel nord) a été brisée en deux dans le sens de la hauteur, dommage ayant entraîné sa dépose, puis sa restauration. Deux photographies relatives à cet incident, conservées à la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, sont consultables dans la base "Images" du ministère de la Culture.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de l'Etat

Date et typologie de la protection

classé au titre objet ; classé au titre objet ; inscrit au titre objet

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Sous-dossier

Intitulé de l'ensemble

Ensemble des trois jubés successifs de la cathédrale (œuvres détruites)

Référence de l'ensemble

IM02005382

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2004

Date de rédaction de la notice

2012