Série de 82 stalles

Désignation

Dénomination de l'objet

Stalle

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique

Série

Titre courant

Série de 82 stalles

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Soissons ; Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)

Numéro INSEE de la commune

02722

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Soissonnais

Canton

Soissons-Sud

Adresse de l'édifice

Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

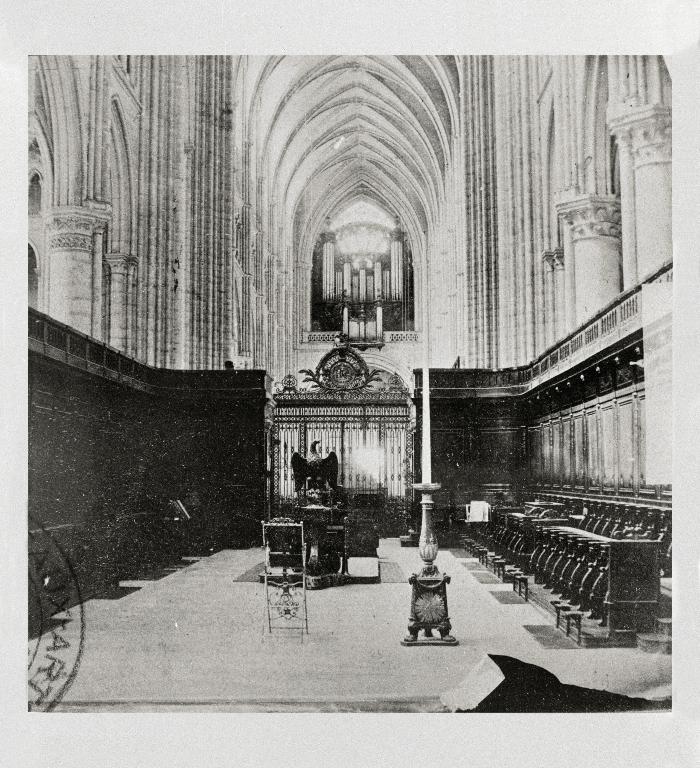

Côtés nord et sud du chœur

Description

Catégorie technique

Menuiserie

Structure et typologie

Stalle (82, juxtaposé) ; jouée (16) ; miséricorde ; battant (2)

Matériaux et techniques d'interventions

Chêne (en plusieurs éléments) : taillé, poli, ciré, décor en relief, décor en ronde-bosse, décor dans la masse, décor rapporté

Description matérielle

Les stalles, qui se font face au nord et au sud du chœur, sont composées de chaque côté d'une rangée de stalles hautes et d'une rangée de stalles basses. Au sud, les stalles hautes sont formées d'une suite de vingt-trois sièges, tandis que la rangée de stalles basses, interrompue par deux passages, ne comprend que dix-neuf sièges. Les huit stalles hautes les plus à l'est sont isolées des autres sièges par une clôture de faible hauteur, formée d'un dormant et d'un battant. Plusieurs sellettes monopodes - sans doute destinées aux enfants de chœur - se succèdent devant la rangée de stalles basses.Les stalles du côté nord adoptent une disposition parfaitement symétrique. Mais la rangée haute ne comprend que vingt-et-un sièges, deux stalles ayant été supprimées pour faire place à la console de l'orgue de chœur. Les stalles sont séparées l'une de l'autre par des parcloses, et chaque groupe de stalles est borné par des jouées (huit de chaque côté). La presque totalité des assises ou sellettes conservent leur miséricorde.Les stalles ont été réalisées en chêne, poli et ciré. Elles sont ornées d'un décor en relief sculpté dans la masse sur les parcloses. Les miséricordes en haut-relief sont rapportées en-dessous de l'assise. Une ornementation en ronde-bosse est aussi rapportée sur les jouées.

Description de l'iconographie

Un motif de plume et de feuillage orne le bord de chaque parclose. Une association de feuillage, plume et enroulement décore la partie supérieure des jouées. a majeure partie du décor est réservé aux miséricordes. On y remarque de nombreuses têtes d'anges, des palmettes et feuilles d'acanthe, des têtes d'homme ou de femme, des têtes grotesques ou démoniaques, des têtes de lion. Certaines ont été dotées de compositions plus complexes : deux enfants nus se battant, un ange vêtu d'une tunique et présentant un livre ouvert, etc. D'autres ont reçu des compositions ternaires : une femme encadrée par deux anges et qui semble tenir un calice rempli d'hosties, Bacchus assis sur un tonneau, accompagné par deux putti, trois clercs lisant dans le même livre, etc. Enfin, certaines miséricordes sont ornées de femmes ou de scènes, sans doute allégoriques : une femme accroupie tenant une boîte ou une lanterne, une femme agenouillée tenant une colonne (?) et un livre, etc. La miséricorde de la première stalle haute du côté nord a reçu un écu armorié, entouré d'une couronne végétale.

Dimensions normalisées

Mesures d'un des deux ensembles de stalles : h = 150 ; la = 1670 ; pr = 230. Mesures d'une stalle : h = 100 ; la = 76 ; pr = 69.

État de conservation (normalisé)

Oeuvre incomplète ; manque ; partie bûchée

Précisions sur l'état de conservation

Depuis leur construction, ces stalles ont perdu les sièges qui formaient retour au revers du jubé, supprimés en 1866. Deux stalles nord ont été modifiées dans le courant du 19e siècle pour faire place à la console de l'orgue de chœur. Le dorsal et le dais d'origine ont été refaits à la fin du 18e siècle, ce nouveau lambris étant lui-aussi supprimé au moment de la destruction du jubé en 1866.Il manque quelques assises et miséricordes, au moins partiellement. Les armoiries présentes sur une miséricorde ont été bûchées, sans doute à la Révolution. Ces stalles ont aussi subi des attaques d'insectes xylophages.

Inscription

Armoiries (sculpté, sur partie rapportée, disparu, non identifié) ; inscription (peint, sur partie rapportée, récent, partiellement illisible)

Précisions sur l'inscription

Les armoiries qui étaient sculptées sur la première miséricorde des stalles hautes du côté nord ont été bûchées et sont totalement indéchiffrables. La clôture intérieure en bois qui isole de chaque côté huit stalles hautes a reçu une inscription peinte en jaune sur le dormant : STALLES RÉSERVÉES. Cette inscription, rapportée sans doute au 19e siècle, est en partie effacée et difficilement lisible dans les stalles nord.

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Siècle de création

3e quart 16e siècle

Description historique

La plus ancienne mention des stalles de chœur de la cathédrale remonte à la construction de cette partie de l'édifice au début du 13e siècle. Plusieurs auteurs - comme Dormay ou Cabaret - rapportent qu'Aliénor, comtesse de Valois et Vermandois, autorise le prélèvement, en forêt de Retz, de tout le bois nécessaire à la réalisation des stalles. En revanche, la fabrication de ces sièges est financée par l'évêque Aymard de Provins (1207-1215). Les stalles sont probablement installées avant 1212, date à laquelle le chapitre prend possession du chœur. Si les auteurs d'Ancien Régime s'accordent sur le nom des donateurs et sur la part qu'ils ont prise dans la création de ces sièges, ils ne nous apportent en revanche aucune information sur l'apparence de ce mobilier.Ces stalles subissent probablement de graves dommages au début du 15e siècle et surtout en 1414, année du siège, de la prise et du saccage de Soissons. L'évêque Jean Milet (1442-1503) ayant trouvé sa cathédrale dépouillée de mobilier et d'ornements, emploie une partie de sa fortune à la restaurer et l'embellir. En particulier, il fait réaliser de nouvelles stalles et un trône épiscopal, que les auteurs d'Ancien Régime n'omettent pas de mentionner parmi ses nombreuses libéralités. Leur date de réalisation n'est pas connue, mais logiquement, elle devrait être antérieure à 1479, année de la dédicace de la cathédrale par le prélat, au cours d'une cérémonie solennelle.La ville est prise en 1567 par "l'armée huguenote" et le chœur de la cathédrale est dévasté. Dès le départ de l'armée en 1568, le chapitre s'empresse d'effectuer les réparations indispensables, épaulé par l'évêque Charles de Roucy (1557-1585) qui abandonne à cette fin trois années de ses revenus ecclésiastiques. D'après l'inventaire des archives du chapitre dressé à la fin du 18e siècle, un marché est passé le 29 décembre 1569 entre le chapitre et deux maîtres-menuisiers parisiens, Roland Vaillant et son fils Louis Vaillant, pour construire de nouvelles stalles destinées au chœur ainsi qu'un banc à trois places pour le prêtre, le diacre et le sous-diacre, à charge de livrer un travail parfait à Pâques 1571, moyennant 3600 lt. Un modèle est fourni aux artisans pour les ornements. Les menuisiers respectent le délai, mais le chapitre relève dans les stalles livrées un certain nombre de malfaçons qui l'incitent à intenter un procès aux menuisiers. Ces défauts concernent principalement le dorsal. Quant aux stalles, les reproches portent sur le fait d'avoir utilisé de nombreuses pièces de bois collées et non chevillées. Les améliorations faites, le chapitre doit s'acquitter en 1573 du solde de la somme convenue. Bien que ces documents fassent du chapitre le commanditaire de l'ouvrage, l'inventaire de 1672 précise que les stalles des chanoines et des chapelains ont été données par Monseigneur Charles de Roucy. En outre, une inscription latine gravée sur une plaque de marbre, provenant du deuxième jubé et conservée au milieu du 19e siècle dans une resserre de la cathédrale, attribue au même prélat la reconstitution des stalles. Il faut sans doute y voir une allusion à l'aide financière de l'évêque en ces temps difficiles. Il est donc permis de se demander si les armoiries entièrement bûchées qui ornent l'une des miséricordes n'étaient pas celles du généreux prélat (d'or au lion d'azur armé et lampassé de gueules), qui auraient été sculptées à la demande du chapitre en témoignage de gratitude ?Quoi qu'il en soit, ces stalles sont vraisemblablement celles qui s'allongent encore aujourd'hui au nord et au sud du chœur, mais remaniées, privées d'un certain nombre de sièges (au moins ceux qui s'adossaient au revers du jubé) et dépourvues de leur dorsal. On ne sait pour quelle raison Delorme avance, dans son article sur le mobilier artistique de la cathédrale, que les stalles du chœur proviennent du couvent des Célestins de Villeneuve-Saint-Germain. Ce dernier établissement, qui n'a sans doute pas dépassé la vingtaine de religieux, n'avait en effet nul besoin d'un ensemble d'une centaine de stalles.L'aménagement et l'ornementation des chœurs des cathédrales se renouvellent dans le courant du 18e siècle. Désireux d'ouvrir le chœur au regard des fidèles et d'homogénéiser son ameublement et son décor, l'évêque de Soissons Monseigneur de Fitz James fait dresser le plan d'un nouveau chœur par Michel-Ange Slodtz, ingénieur du roi, en 1763. Après la mort du prélat, puis celle de Slodtz, le projet est finalement adopté en 1767 par le chapitre, qui confie au sculpteur et dessinateur soissonnais Forêt (ou Forest) l'achèvement ou l'adaptation du projet de Slodtz et la direction des travaux. Les stalles du 16e siècle sont conservées, mais elles perdent plusieurs sièges à l'ouest, pour ne pas empiéter sur la large porte du nouveau jubé. En outre, le dorsal, qui est surmonté "de chapitaux [dais] ou impériales gothiques et sculptées à l'antique", jugé de fort mauvais goût, est supprimé et remplacé par un nouveau lambris, payé 9100 lt au menuisier soissonnais Ruelle. L'ensemble est posé en 1770 sur le pavement de marbre du chœur liturgique.Ces sièges sont réparés dans la première décennie du 19e siècle, après l'épisode révolutionnaire. En 1836, les stalles sont au nombre de 98, réparties en 56 stalles hautes et 42 basses. Deux stalles sont démontées peu après, sans doute dès 1839, pour faire place à la console de l'orgue de chœur. En 1866, la destruction du jubé et son remplacement par une grille entraînent la suppression des stalles occidentales. Pour faciliter la vue de l'autel, le lambris est lui-aussi retiré sur toute l'étendue des sièges.Ces stalles ont été peu endommagées par le premier conflit mondial et ont pu être réparées rapidement sur place, grâce à l'aide financière de l'archiprêtre Landais.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de l'Etat

Date et typologie de la protection

classé au titre objet

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Sous-dossier

Intitulé de l'ensemble

Ensemble de l'aménagement du chœur

Référence de l'ensemble

IM02005381

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2004

Date de rédaction de la notice

2012