Verrières de l'église

Désignation

Dénomination de l'objet

Verrière

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique

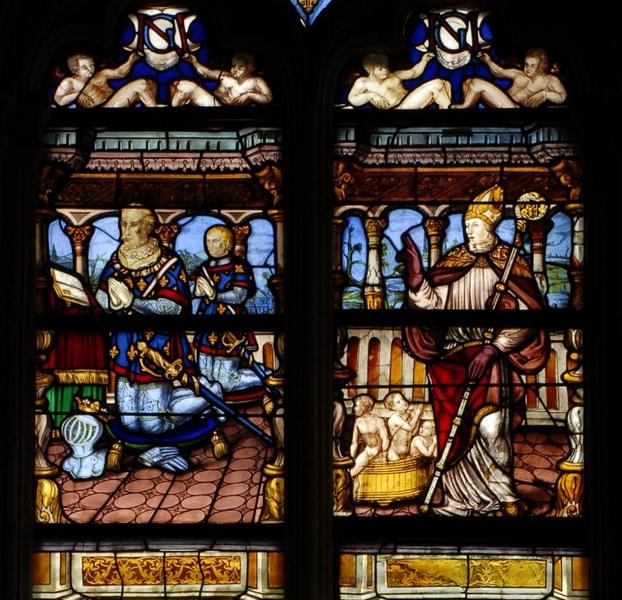

Verrière figurée ; verrière ornementale

Titre courant

Verrières de l'église

Localisation

Localisation

Centre-Val de Loire ; Indre (36) ; Mézières-en-Brenne ; église Sainte-Madeleine

Numéro INSEE de la commune

36123

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Indre

Canton

Mézières-en-Brenne

Nom de l'édifice

Église Sainte-Madeleine

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Description

Catégorie technique

Vitrail

Matériaux et techniques d'interventions

Verre translucide ; plomb

Dimensions normalisées

Dimensions non prises

État de conservation (normalisé)

Bon état

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Siècle de création

2e quart 14e siècle ; milieu 16e siècle ; 19e siècle

Description historique

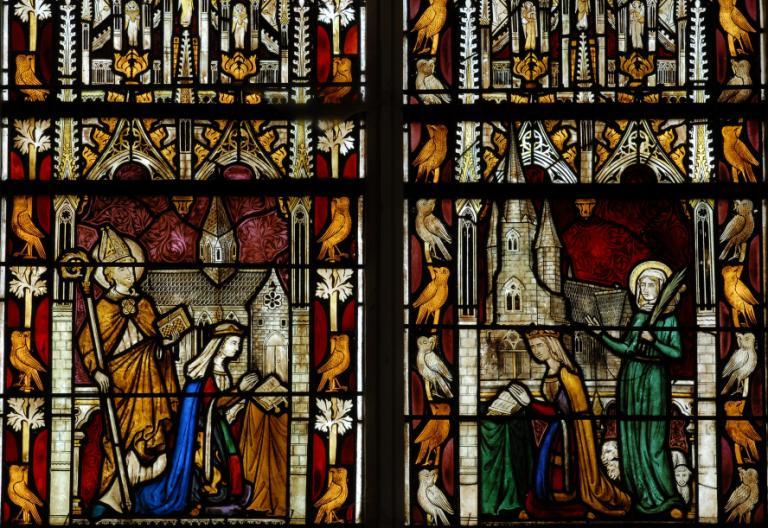

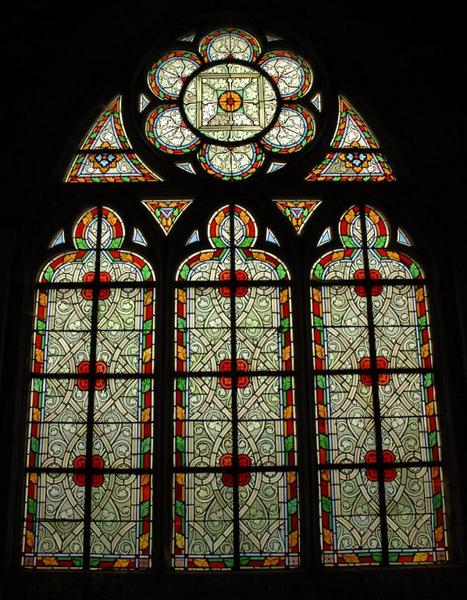

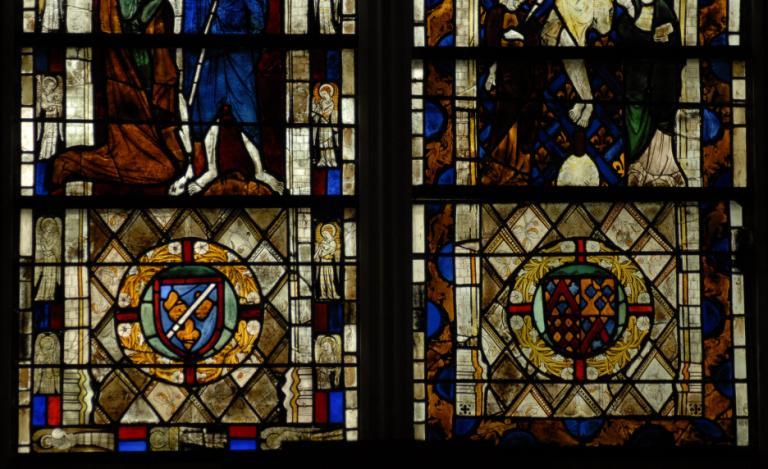

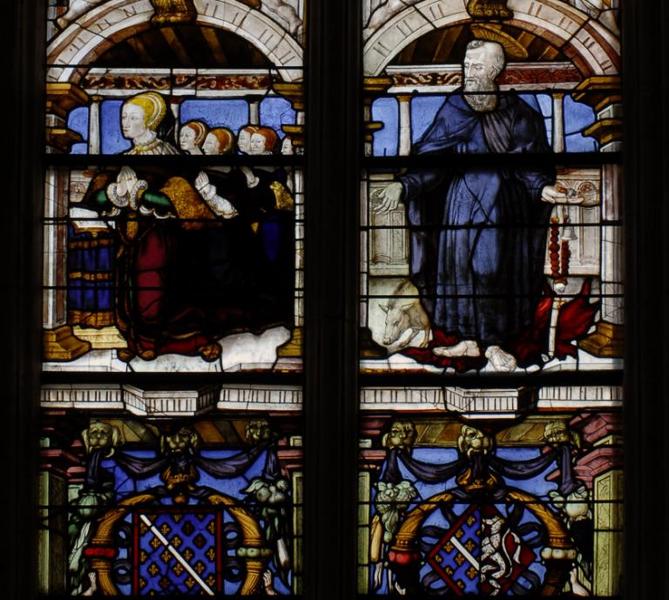

Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine : Fondée par Alix de Brabant (morte en 1341), dame de Mézières par sa grand-mère Jeanne de Brenne, et épouse de Jean III d'Harcourt (mort en 1326), afin d'accueillir le sépulcre familial, la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Mézières fut élevée entre 1333 et 1339. Elle se compose d'une abside à trois pans et d'une nef à cinq travées, s'ouvrant à l'ouest par un portail à deux voussures, dont le tympan, mutilé lors des guerres de Religion, relate des épisodes de la vie de Marie-Madeleine. L'édifice a été complété à la fin du 15e siècle par la construction d'une chapelle sur son flanc nord. Cette chapelle, aujourd'hui dédiée à saint Pierre, a été fondée en 1489 par Louis d'Anjou, bâtard du Maine, seigneur de Mézières. Son père Charles d'Anjou avait en effet reçu la seigneurie de Mézières des mains de Jean VII d'Harcourt en 1445. Au sud lui fait face une chapelle plus vaste, dite chapelle d'Anjou car fondée en 1543 par Nicolas d'Anjou, petit-fils de Louis. Cet édicule se caractérise par ses voûtes à liernes, à tiercerons et à clefs pendantes, et sa clôture ajourée en pierre, le tout dans le style caractéristique de la première Renaissance. Outre diverses restaurations, la principale modification apportée au 19e siècle résulte de l'élévation, au-dessus du porche occidental, d'un imposant clocher carré, doté d'une flèche flanquée de deux tourelles polygonales, uvre de l'architecte castelroussin Alfred Dauvergne. Les vitraux : L'église Sainte-Madeleine comporte douze verrières, formant plusieurs ensembles distincts, relatifs à chaque moment important de l'évolution de l'édifice. Avec sept verrières anciennes encore à leur emplacement d'origine, de grande qualité malgré les nombreuses restaurations, l'ancienne collégiale de Mézières compte parmi les églises de l'Indre conservant le plus important patrimoine vitré. Le premier ensemble est formé par les trois verrières du chur (baies 0, 1 et 2), vraisemblablement en place lors de la consécration de l'édifice par l'archevêque de Bourges, Foucaud de Rochechouart, le 22 juillet 1339. Leur iconographie s'organise autour de trois thèmes principaux : la Passion du Christ, la Résurrection, et le Couronnement de la Vierge. Une quatrième verrière, datant de la même époque, figure Jean d'Harcourt, défunt époux de la donatrice, et trois de leurs fils (baie 9). Une cinquième verrière lui fait face dans la nef. Entièrement conçue au 19e siècle, celle-ci représente Jeanne de Brenne et Alix de Brabant (baie 12). Les vitraux prévus par Louis d'Anjou pour la chapelle nord ont disparu. D'après le testament du fondateur, l'un d'eux devait représenter Notre-Dame de Pitié. Les deux baies de la chapelle comportent aujourd'hui un saint Pierre et une Visitation, réalisés par Lucien-Léopold Lobin en 1865 (baies 3 et 5). Au sud, la chapelle d'Anjou conserve trois des quatre verrières d'origine, figurant plusieurs membres de la famille de Nicolas d'Anjou présentés par leur saint patron (baies 4, 6 et 8). La baie ajourant le mur ouest de cette chapelle comportait autrefois une Descente de croix, entièrement détruite lors d'une tempête survenue en 1839, remplacée en 1865 par une composition de Lobin (baie 10). Enfin, la grande baie de la façade occidentale présente une grisaille ornementale issue de l'atelier Hucher (fabrique de vitraux du Carmel du Mans) (baie 101). Les vitraux anciens de cet édifice ont été plusieurs fois restaurés. La verrière de la baie 6, figurant René d'Anjou et Antoinette de Chabannes, a été presque entièrement refaite par Emile Thibaud en 1842. Celle de la baie 8, également très refaite par Lucien-Léopold Lobin en 1866, porte aussi des inscriptions relatives aux interventions du peintre-verrier et de son père Julien-Léopold sur les vitraux du sanctuaire. D'autres campagnes de restaurations auront encore lieu par la suite, notamment en 1939, date à laquelle la remise en plomb des verriè res est confiée à Jean-Jacqu

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier avec sous-dossier

Partie constituante

Verrière (12)

Références des parties constituantes étudiées

IM36002534 ; IM36002538 ; IM36002539 ; IM36002540 ; IM36002541 ; IM36002530 ; IM36002531 ; IM36002532 ; IM36002533 ; IM36002535 ; IM36002536 ; IM36002537

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2009

Date de rédaction de la notice

2009

Adresse du dossier Inventaire

Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06