Présentation des instruments de l'Institut de Physique

Désignation

Titre courant

Présentation des instruments de l'Institut de Physique

Localisation

Localisation

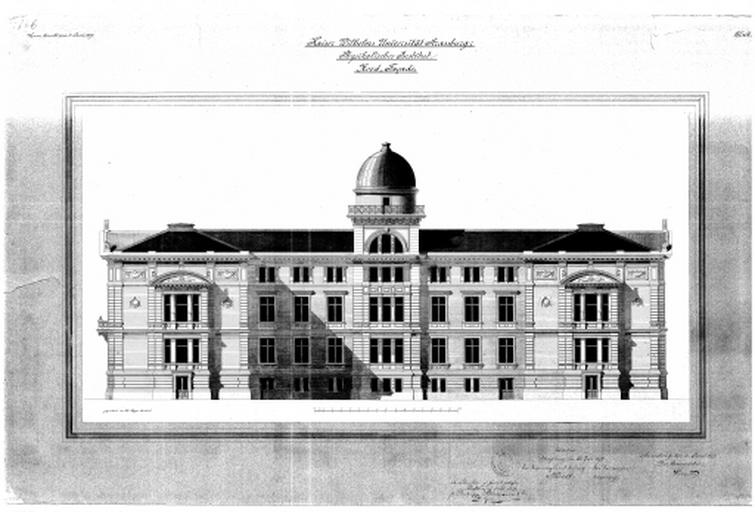

Grand Est ; Bas-Rhin (67) ; Strasbourg ; 3, 5 rue de l'Université ; Institut de recherche, édifice d'enseignement supérieur : Institut de Physique

Numéro INSEE de la commune

67482

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Alsace

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Strasbourg

Adresse de l'édifice

Université (rue de l') 3, 5

Nom de l'édifice

Institut de recherche, édifice d'enseignement supérieur : Institut de Physique

Référence Mérimée de l'édifice

IA67012331

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Historique

Description historique

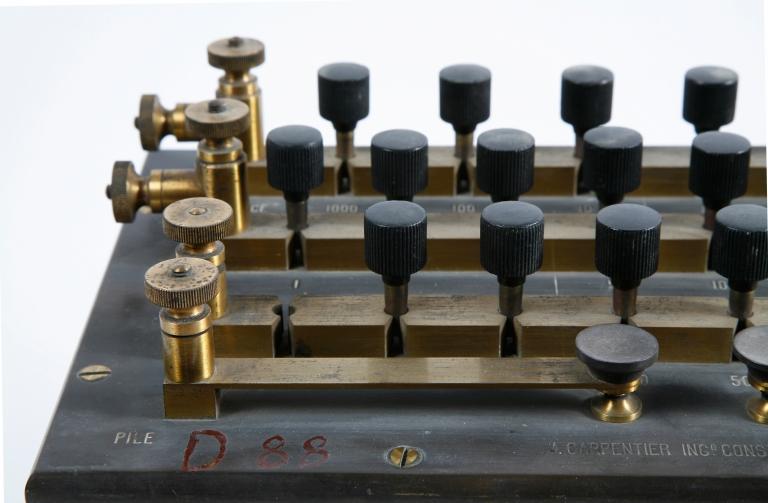

Une collection unique Le mobilier de l'Institut de Physique de Strasbourg consiste en un ensemble d'environ 300 appareils et instruments, regroupés en 230 entrées. Une cinquantaine d'entre eux sont présentés dans une vitrine, constituée dans les années 1980 par M. Robert, directeur de l'Institut, alors que la collection était laissée à l'abandon. Ce dispositif permet aujourd'hui au public de découvrir une partie d'un patrimoine instrumental représentatif d'une époque de la physique, de son enseignement et de la recherche, correspondant au grand développement de la physique expérimentale au 19ème et 20ème siècle. Catégories d'appareils La grande majorité des appareils conservés correspond à des instruments de mesure en électricité et en électromagnétisme. Ils nous permettent de suivre l'évolution des différents procédés de mesure, accompagnant les recherches développées au cours du temps dans les laboratoires : les techniques sont au départ basées sur des phénomènes mécaniques, tels les balances, puis sur les lois de l'électricité comme les galvanomètres, ou encore sur les lois de l'optique pour répondre à des questions sur la structure de la matière. Ainsi, parmi ces instruments, il y a de nombreux appareils servant pour la mesure des forces électromotrices : des balances, pièces importantes de la collection (balances de Cotton, balance de lord Kelvin) et de nombreux galvanomètres, voltmètres et ampèremètres, mais aussi des boîtes de résistance, des résistances variables ou des résistances étalon ; des ponts de Wheatstone et des potentiomètres. Un certain nombre de tubes à vide ont pu être conservés, témoignant de leur émergence durant la première moitié du 20ème siècle : le tube de Crooks constitue l'une des pièces maîtresses parmi les triodes, pentodes, tubes à rayon X, tubes redresseurs de puissance, etc. D'autres appareils entrant dans le montage des expériences faites à l'Institut ont été préservés : piles étalon au cadmium, photomultiplicateurs, bobines à induction, mais aussi quelques moteurs et de nombreux transformateurs (transformateurs type 'variac', rhéostats notamment). La collection comporte également des instruments d'optique (oscillographe double de Peschard et Zürcher, spectroscope, polarimètre, réfractomètre universel de Féry, goniomètres, tachymètres stroboscopiques, stroboscope Zeiss) et des appareils liés à l'électrodynamique : tachymètres stroboscopiques, stroboscope Zeiss. En revanche, il ne reste que quelques rares appareils issus de la collection autrefois riche en électrostatique : électrodynamomètre, électroscope d'Exner, machines à influence électrostatique. Et seul un instrument d'acoustique (sirène de Helmholtz) a pu être conservé. Signalons aussi trois belles règles à calcul circulaires de Weber, dont l'une au moins aurait appartenu à Pierre Weiss, et deux pyromètres Ribaud, témoignant des recherches effectuées à Strasbourg par Ribaud dans le domaine des fours à induction à haute fréquence, utile pour la préparation des alliages destinés aux mesures magnétiques. Le pendule de translation, construit par Henri Danan au début des années 1950, occupe quant à lui une place à part dans la collection. Utilisé pour la mesure par compensation des coefficients d'aimantation, il constitue l'un des uniques témoignages documentés de cette étape de l'histoire de la recherche en paramagnétisme menée à l'Institut de Physique. Bien qu'endommagé, il est par ailleurs l'illustration de la compétence technique de ses auteurs (concepteur et techniciens). Les fabricants Pour les instruments dont les fabricants ont pu être identifiés (soit les trois quarts de la collection), on trouve surtout des appareils de fabrication française et allemande, à proportion quasi égale. Les constructeurs français Grandes maisons parisiennes fondées à la fin du 19ème siècle : Jules Carpentier, Chauvin & Arnoux, Radiguet & Massiot, Jobin, Pellin, AOIP (Association des Ouvriers en Instruments de Précisio n). Egalement : Bourdon, Cimel, Compagnie générale de radiologie, Da et Duthil, Deyrolle, Defraine, ERA, Hervédé Auguste, Lip, MECI (Mesure et Contrôle Industriel), Métrix-Compagnie générale de métrologie, Ribet & Desjardins, SACT, Sefram, SFR, Supreix, Volck, Toulabo. Les constructeurs allemands Grandes maisons allemandes : Hartmann & Braun, PhyWe (Physikalische Werstätten), Siemens & Halske, AEG (Allgemeine Electricitäts Gesellschaft). Egalement : Hermann Ausfeld, Dr. B.Lange, Geb Ruistratt, Günther & Tegetmey Braunschweiss, Kadelbach & Randhagen, Kipp, Rudolph Koenig, Fritz Koehler, Land-& Seekabelwerke, NestlerSchâffer & Bundenberg, F.Sauerwald, Schniewindt, Leuner, Otto Wolff, Zeiss Les constructeurs anglais W.G.Pye, James White, Edwards High Vacuum Les constructeurs américains American Transformer Company, Cahn Instrument Company, Electronic Measurment Company, Emac, General radio Company, Kenyon Transformers, Weston Electrical Instruments Corp. Les constructeurs suisses Weber, Thorens Le constructeur hollandais Kipp Le constructeur danois Brüel & Kjaer Le constructeur japonais Hamamatsu Quelques appareils ont été fabriqués sur place, dans les ateliers de l'Institut de Physique : il s'agit de petits éléments tels que des isolateurs, des interrupteurs, des pièces polaires, mais aussi des ponts de wheatstone à fil, potentiomètres, galvanomètres, spectroscopes, bobines à induction et d'autres appareils plus complexes (bobines avec noyau de fer, détecteurs de rayonnement, pendule de translation) pour la recherche ou l'enseignement. Si l'on ne dispose pas d'informations précises sur la période allemande, on sait en revanche que dès 1918, l'atelier est pourvu de machines modernes permettant de bobiner des électroaimants et de construire la plupart des appareils de mesure, y compris des galvanomètres et des potentiomètres. Périodes chronologiques Aucun appareil de la collection ne semble être antérieur à la création de l'Institut de Physique et donc au dernier quart du 19e siècle. Les appareils les plus anciens, peu nombreux, ont été fabriqués à la fin du 19e siècle et faisaient probablement partie de l'équipement de l'Institut avant 1914 : l'électroscope d'Exner, le goniomètre de Wollaston, le microscope à vibration d'Helmholtz, deux galvanomètres et sans doute les deux machines à influence électrostatique, et le manomètre de Bourdon. On trouve ensuite quelques appareils datant du premier quart du 20e siècle : boîtes de résistances, appareils de mesure (voltmètres, galvanomètres), balance de lord Kelvin, règle à calcul de Nestler, la sirène de Helmholtz, des rhéostats, des disques métalliques utilisés pour les expériences en électrostatique, le réfractomètre de Féry, le polarimètre, le tachymètre stroboscopique Defraine. Un certain nombre d'appareils témoignent des recherches effectués au moment au Pierre Weiss reprend la direction de l'Institut au lendemain de la Première Guerre mondiale : piles étalon, balance de Cotton, oscillographe double de Peschard et Zürcher, règles à calcul circulaire, première triode, tube redresseur de puissance, oscilloscopes cathodique Wolff et Métrix, pyromètre Ribaud, électrodynamomètre. Près de la moitié de la collection date des années 1950 et 1960. Certains instruments étaient utilisés pour la recherche (magnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme) : appareils de mesure (galvanomètres, ampèremètres, voltmètres), piles étalon, rhéostats, stroboscope, enregistreur photographique de Kipp et Zeiss, boîte de résistances, potentiomètres de précision, d'abord de fabrication anglaise puis, afin de gagner en précision, d'origine d'allemande (Ottot Wolff) ou française (MECI). Les autres servaient à l'enseignement : en TP de Licence de Physique, en cours de Physique-Chimie-Biologie (PCB) et Mathématiques-Physique-Chimie (MPC). Il est à noter que certains de ces appareils ont pu être fabriqués dans les années 1920 et 1930 et utilisés pour la recherche. Devenus obsolètes à partir de 1 9 50, ils sont en quelque sorte 'déclassés' et affectés au domaine de l'enseignement, où ils connaissent une seconde vie dans le cadre des travaux pratiques. Enfin, les photomultiplicateurs RCA et Hamamatsu, ainsi qu'une série d'appareils de mesure de fréquence Brüel & Kjaer sont pour le moment les seuls témoins de la période la plus récente (entre 1970 et 1990).

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété d'un établissement public de l'Etat

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Présentation du mobilier

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2007

Date de rédaction de la notice

2008