tableau : la Visitation

Désignation

Dénomination de l'objet

Tableau

Titre courant

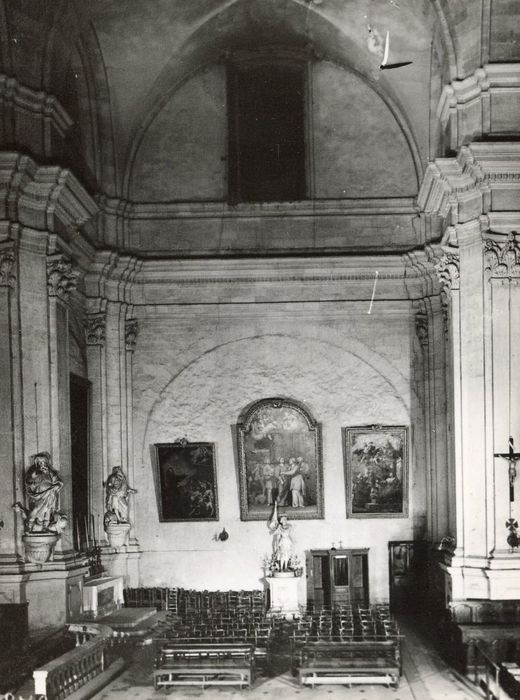

Tableau : la Visitation

Localisation

Localisation

Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Bouches-du-Rhône (13) ; Aix-en-Provence ; église Sainte-Madeleine

N° INSEE de la commune au moment de la protection

13001

Nom de l'édifice

Église Sainte-Madeleine

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

Transept sud

Description

Catégorie technique

Peinture

Matériaux et techniques d'interventions

Toile (support) : peinture à l'huile

Description matérielle

Toile cintrée à oreilles.

Indexation iconographique normalisée

Visitation ; sainte Elisabeth ; saint Zacharie ; Vierge ; saint Joseph ; homme ; servante ; fond de paysage ; angelot

Description de l'iconographie

La composition en frise serrée met l'accent sur les trois personnages féminins centraux. Reynaud Levieux choisit des attitudes naturelles (geste tendre d'Elisabeth saisissant Marie par la taille, index de Zacharie guidant la servante qui porte les bagages, geste discrètement réaliste de Joseph s'apprêtant à éponger sa sueur après une longue marche). En même temps il fait preuve d'un réel souci dans les costumes, avec la même exigence d'authenticité que Poussin (sandales, tissus, coiffure). Les visages sont individualisés (l'homme dont la tête est curieusement entourée d'un linge pourrait être un autoportrait). Le paysage est peint à l'heure du crépuscule avec un ciel qui s'obscurcit au terme d'une longue journée de marche.

Dimensions normalisées

H = 360 ; la = 230

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Personnalités liées à l'histoire de l'objet

Martinozzi Laure (donatrice)

Lieu de provenance

Lieu de provenance : Provence-Alpes-Côte d'Azur, 13, Aix-en-Provence, couvent de la Visitation (chapelle)

Siècle de création

3e quart 17e siècle

Année de création

1660 ; 1665

Description historique

Trois tableaux ont été peints pour le grand couvent de la Visitation à Aix et font partie de la première commande reçue par Reynaud Levieux dans cette ville (1660-1665). Cet ensemble majeur aujourd'hui dispersé était destiné à décorer le somptueux retable en marbre polychrome conservé actuellement dans l'église de Cucuron (Vaucluse), offert en 1661 par Laure Martinozzi duchesse de Modène, nièce du cardinal Mazarin, par amitié pour son ancienne gouvernante Madame de Venel, Madeleine de Gaillard (soeur de l'une des religieuses), protectrice du couvent. D'après une tradition ancienne, Laure Martinozzi aurait fait une étape à Aix au couvent de la Visitation sur le chemin de l'Italie en 1656. Elle aurait promis d'offrir le maître-autel en action de grâces si un fils naissait dans l'année. Ce voeu se réalisa et l'iconographie du retable peut être interprétée comme un ex voto de naissance, avec au centre la Visitation (thème favori de l'ordre), entourée de chaque côté par la Présentation de la Vierge et la Nativité (voir sur Palissy la notice réf. PM13000088), qui a été préférée à l'Annonciation prévue dans le prix-fait de 1660). Le foyer de la cour d'Este fut actif sous François Ier puis sous Alphonse IV, le mari de Laure Martinozzi. Tommaso Luraghi ou Luragho, sculpteur de la cour d'Este, a beaucoup travaillé à Modène. G. Bresc lui attribue la conception du retable des Visitandines. Muttoni, n'étant qu'un scarpellino, s'est limité à monter le riche retable dans le couvent des Visitandines en 1662. 7 juillet 1660 : promesse entre R. Levieux maître peintre d'Avignon et les religieuses du premier couvent de la Visitation Sainte-Marie pour faire trois tableaux à l'huile de sa main pour le maître-autel de l'église représentant Notre-Dame de la Visitation, l'Annonciation de Notre-Dame ou l'Incarnation du Verbe, Notre-Dame au Temple, de 10 pans sur 6, suivant des dessins et moyennant 1200 livres (A. D. Aix, 303 E 310, f° 588, 589). 11 décembre 1665 : dernière quittance (A. D. Aix, 303 E 315, f° 1256). An X, les tableaux sont transportés au dépôt des Andrettes (n° 33, 5, 37). An XI, la Visitation est attribuée à l'église de la Madeleine, la Nativité et la Présentation de la Vierge à l'église Saint-Jean-de-Malte. La Visitation est le plus beau des trois tableaux destinés au retable de ce couvent aristocratique. Pour Philippe de Chennevières, c'est le chef-d'oeuvre du peintre : Je ne crois pas qu'il ait jamais achevé avec autant de bonheur une aussi admirable composition. La donnée même de cette scène de famille, simple et pure, allait à merveille à la puissance de Levieux. La douceur des figures et la sérénité patriarcale des mouvements est là excellente. C'est le tableau qu'il eût fallu acheminer au Louvre. Reynaud Levieux veut séduire et infléchit sa rigueur habituelle pour adopter de façon unique dans son oeuvre les couleurs diaprées de Nicolas Mignard qui donnent à la robe d'Elisabeth des reflets changeants. Reynaud Levieux s'adapte aux exigences de chaque clientèle : raphaëlesque dans ses Saintes Familles, il est ample et majestueux pour la Visitation, sobre et recueilli pour les tableaux destinés aux chartreux. (M.C.H., H.W.) (Sources : Henri Wytenhove).

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Typologie de la protection

Classé au titre objet

Date et typologie de la protection

1910/09/20 : classé au titre objet

Référence(s) de publication(s)

Wytenhove, Henri, Reynaud Levieux et la peinture classique en Provence : Nîmes, 1613-Rome, 1699, Aix-en-Provence, La Calade, 1990, p. 124-127.

Sources d'archives et bases de données de référence

Henri Wythenove.

Photographies liées au dossier de protection

DOM

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier individuel