peinture murale : le Jugement dernier

Désignation

Dénomination de l'objet

Peinture monumentale

Titre courant

Peinture murale : le Jugement dernier

Localisation

Localisation

Centre-Val de Loire ; Eure-et-Loir (28) ; Châteaudun ; château

N° INSEE de la commune au moment de la protection

28088

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Centre

Canton

Châteaudun

Nom de l'édifice

Château

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

Chapelle, oratoire sud

Description

Catégorie technique

Peinture murale

Description matérielle

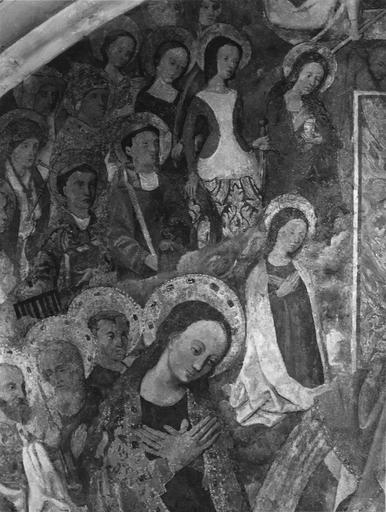

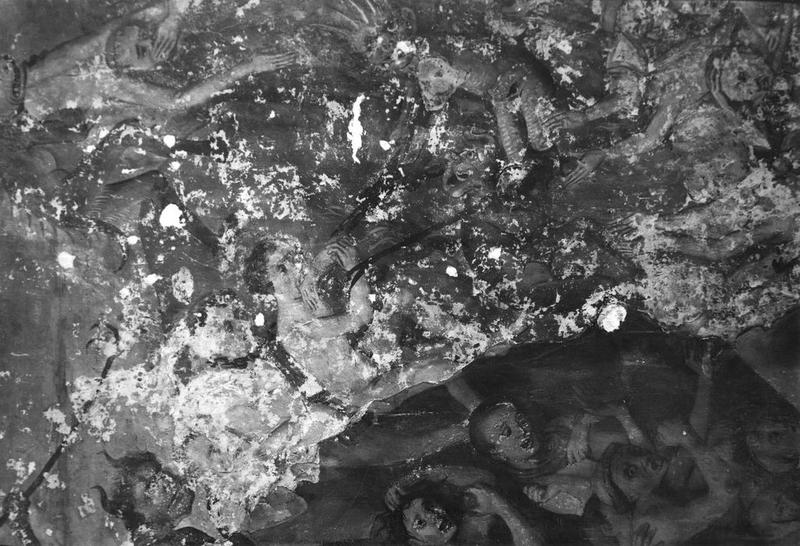

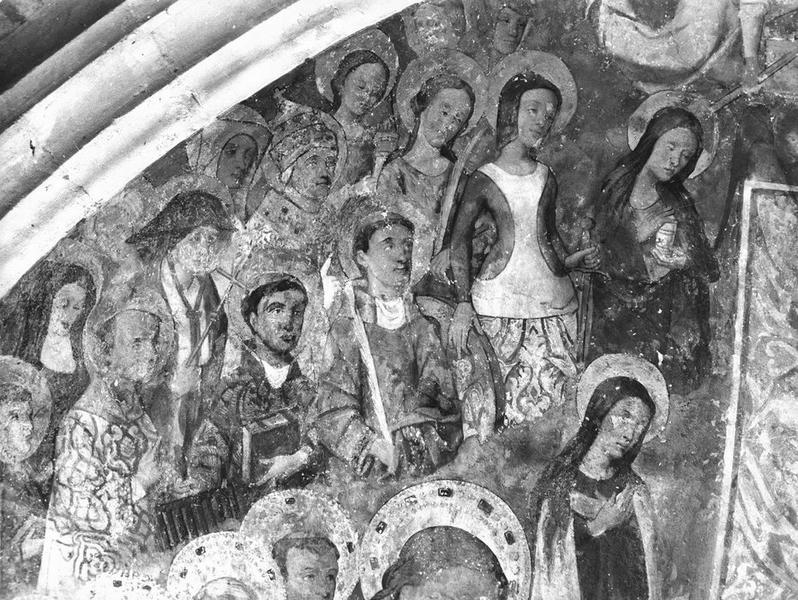

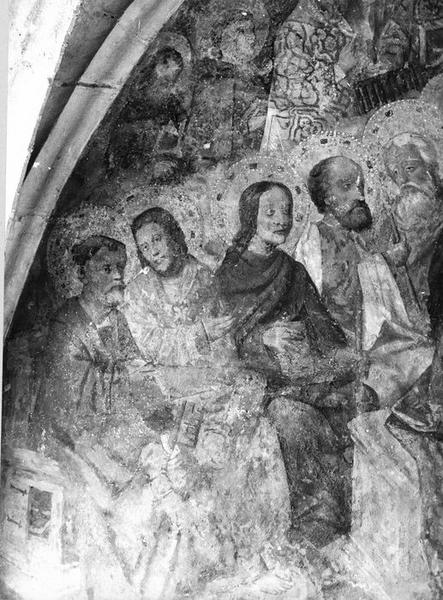

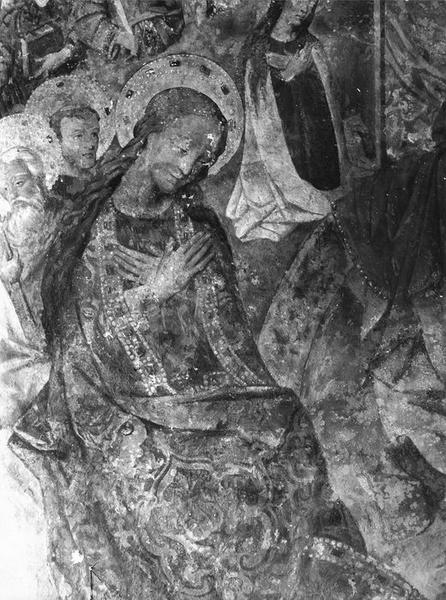

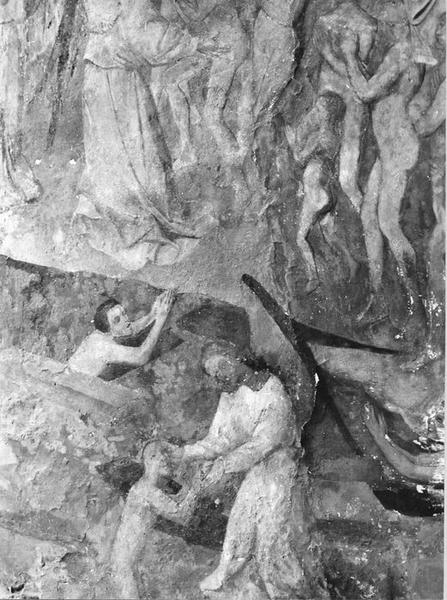

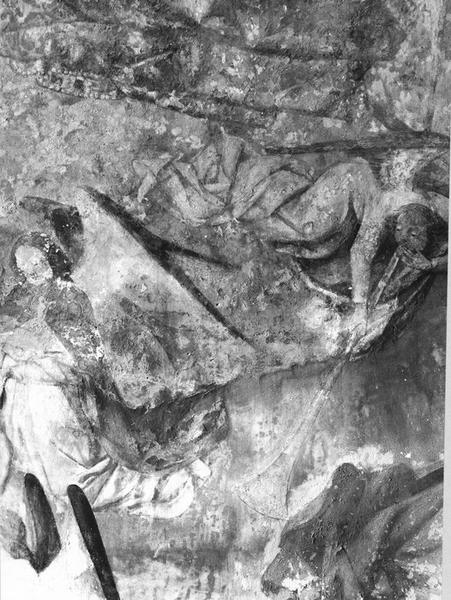

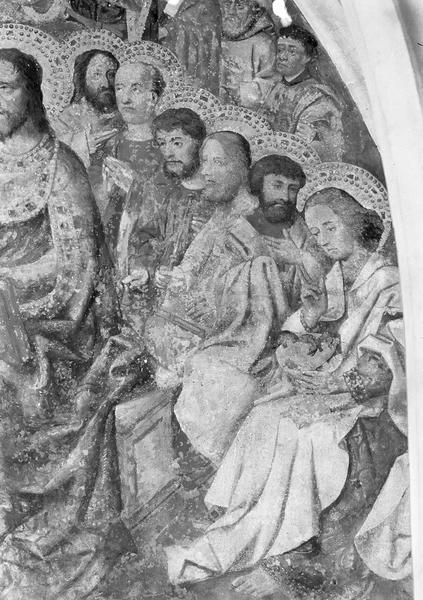

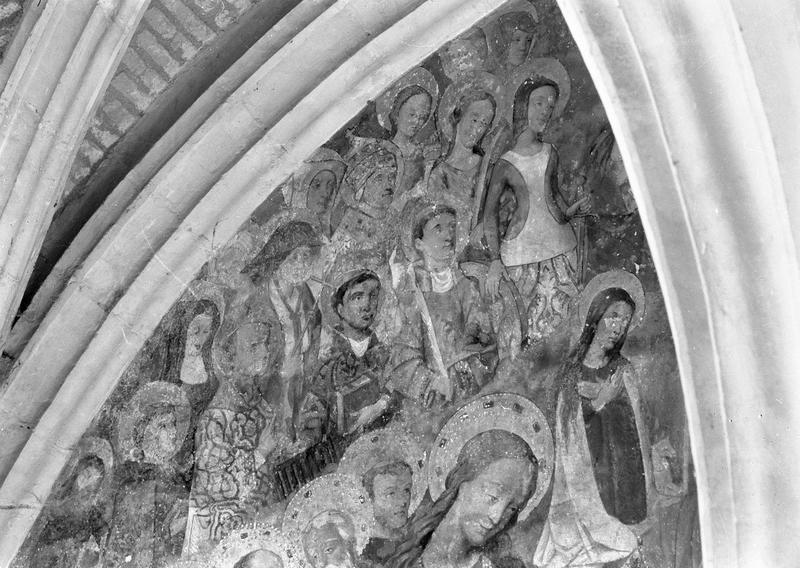

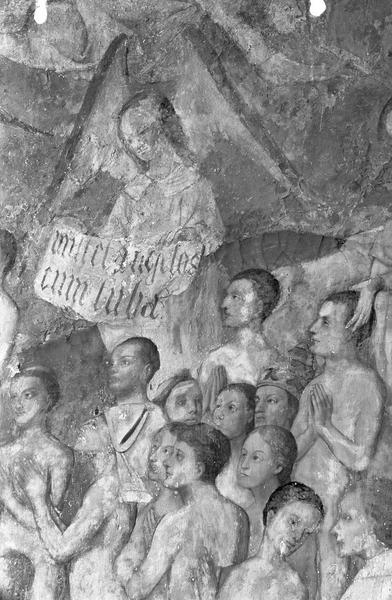

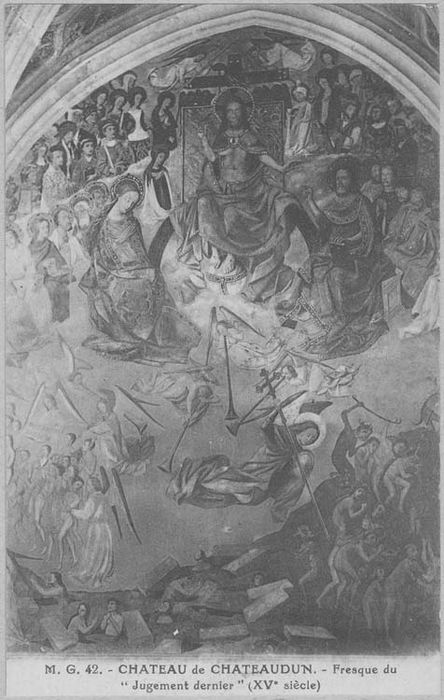

La scène est une représentation du Jugement dernier. Placé au centre de la composition, qu'il domine par sa position élevée et sa stature monumentale, le Christ juge trône devant un drap d'honneur à brocards. Il est assis sur un arc en ciel doré et ses pieds reposent sur un globe. Il est vêtu, par-dessus son corps nu marqué des stigmates, d'un manteau écarlate bordé de perles et retenu par une grosse agrafe en pierre précieuse. Sa main droite, levée, bénit les élus tandis que sa main gauche écarte les damnés. Au pied du Christ figurent la Vierge, à gauche, et Jean-Baptiste, à droite, tous deux assis sur un banc de pierre. Marie ne regarde pas le Christ : sa tête est baissée, ses mains croisées sur la poitrine. Jean-Baptiste tient un livre dans sa main gauche tandis qu'il lève la droite vers le Christ. Tous deux sont vêtus de riches manteaux brodés d'or et décorés de pierres précieuses, sous lequel Jean-Baptiste porte sa tunique en poils de chameau. Ces trois personnages, de taille monumentale et richement vêtus, forment un triangle autour duquel se construit le reste de la composition. Assis en rang serré sur des bancs de bois à dossier disposés en oblique de part et d'autre du Christ, les apôtres sont disposés en deux lignes perspectives qui confèrent sa profondeur à l'espace céleste. On reconnaît notamment, au premier plan à gauche, saint Pierre, et à droite, saint Jean. Comme celles des trois personnages principaux, leurs auréoles sont richement décorées de perles et de pierres précieuses. Au-dessus de la Vierge et de saint Pierre se trouve un groupe de saints nimbés, parmi lesquels on reconnaît saint Etienne, saint Laurent et saint Vincent. Devant eux, au plus près du Christ, une jeune femme agenouillée est accompagnée d'un agneau : il s'agit de sainte Agnès, qui forme comme l'avant-garde d'un groupe de saintes conduites par Marie-Madeleine. Au-dessus de Jean-Baptiste apparaît un groupe de cinq saintes surmontant une série d'hommes non nimbés. En dehors du roi David, qui tient une harpe, ces personnages ne semblent pas pouvoir être identifiés avec certitude. La tradition veut que le personnage vêtu de bleu et portant un collier d'or dont il touche le médaillon central représente soit Jean Dunois, soit son père, le duc Louis d'Orléans, mais, selon P.-G. Girault rien ne permettrait de le prouver. Les anges sont au nombre de dix-huit. Ils se répartissent en deux groupes : ceux qui figurent au paradis, et ceux qui sont directement acteurs de la résurrection. Quatre séraphins rouges se tiennent au-dessus du trône du Christ. Les autres anges sont vêtus d'une tunique blanche et leurs cheveux sont flottants. Au sommet de la composition, deux d'entre eux tiennent la croix et les instruments de la Passion. Au-dessous du paradis, sous les pieds du Christ, quatre anges sonnent de la trompette. Un autre tient un phylactère tandis que les six derniers guident les élus, nus, depuis les tombeaux ouverts jusqu'au paradis. L'archange saint Michel occupe une place à part. Placé au centre de la composition, dans un axe horizontal, il est plus grand que les autres anges et s'en distingue par son vêtement : un long manteau rouge flottant porté sur une cuirasse. Armé de son bâton crucifère et d'un bouclier, il pourchasse les damnés en les poussant vers l'enfer situé à l'ouest. L'enfer a la forme d'une montagne escarpée qui en souligne le caractère souterrain. On distingue au bas de la composition Satan trônant dans un chaudron, vers lequel convergent les réprouvés poussés par huit diables. Ceux-ci agrippent les damnés à l'aide de crochets et les précipitent vers le chaudron. Les damnés se contorsionnent et leurs visages et leurs gestes traduisent l'effroi. Le groupe des damnés, sombre et orienté en un mouvement descendant vers le côté du couchant, est l'exact opposé de celui des damnés, à dominante claire et dirigé vers l'est en un mouvement ascendant (P.-G. Girault Claire Dandrel).

Dimensions normalisées

Dimensions non prises

Précisions sur l'état de conservation

Etude préalable réalisée en 2012 par Claire Dandrel.

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Siècle de création

3e quart 15e siècle

Année de création

1467

Description historique

Les études récentes ont montré l'existence de plusieurs phases de construction de la chapelle. Entre 1451 et 1454, Jean d'Orléans, comte de Dunois, fait construire un nouveau lieu de culte à la place de l'ancienne chapelle en état de ruine. L'édifice primitif correspond à l'abside et aux actuelles travées 2 à 4 du choeur. Entre 1461 et 1464, le nef est ajoutée ainsi que les annexes sud (oratoire et sacristie), accolées au donjon. Les travaux sont confiés à l'architecte Nicolle Duval, chargé de la construction de l'aile d'habitation dite Dunois. Une cloison séparant l'oratoire et la sacristie est ensuite ajoutée, entre 1464 et 1468. La chapelle est consacrée le 5 juin 1465 en sainte chapelle. Enfin, en 1493 sont élevés le clocher et l'oratoire nord. Le remplage de la fenêtre est de l'oratoire sud est sans doute remplacé pendant cette phase de travaux pour donner aux deux oratoires le même réseau flamboyant. Les comtes puis les ducs de Longueville continuèrent, jusqu'au XVIIe siècle, à élire sépulture pour leur coeur ou leur dépouille en la Sainte-Chapelle. Toutefois les ducs résidèrent de moins en moins souvent à Châteaudun et le château entra par alliance à la fin du XVIIe siècle dans les possessions du duc de Luynes. Préservée, comme le château, de la destruction pendant la Révolution, la Sainte-Chapelle fut néanmoins la cible des soldats prussiens en 1845 et 1870 qui vandalisèrent verrières et statues. Entre les deux occupations, dans les années 1866-1868, le duc de Luynes confia au sculpteur Henri Gaullier la restauration de la chapelle. A partir de 1938, date de l'acquisition du château par l'Etat, la Sainte-Chapelle va bénéficier de travaux de restaurations menés par l'architecte en chef des monuments historiques J. Trouvelot et son assistant F. Esnault. L'oratoire sud est accolé au sud contre la paroi du donjon. Sa paroi est, seule visible de l'extérieure, est construite en bel appareil de pierre calcaire. La paroi sud de la travée principale est ornée d'un grand décor peint représentant la scène du Jugement dernier. L'étude stratigraphique a montré la présence d'un seul niveau de décor peint mais de plusieurs phases de reprises. Pour chacune de ces interventions, Claire Dandrel a recensé plusieurs éléments relatifs à la technique d'exécution. Les documents d'archives ne permettent pas de remonter avant 1846. La grande maîtrise technique du peintre du Jugement dernier démontre qu'il ne s'agit pas d'un simple exécutant. P.-G. Girault précise le profil du peintre qui en est l'auteur : « C'est sans doute un artiste savant, capable de concevoir l'iconographie nouvelle de la deisis. Ce peintre avait connaissance de l'enluminure parisienne du duc de Bedford et des heures Dunois. Ces critères s'ajoutent aux observations déjà faites par Sterling, selon qui le peintre avait connaissance de la peinture provençale et notamment du Couronnement de la Vierge d'Enguerrand Quarton, auquel il emprunte le motif de l'ange sauvant une âme, mais aussi un certain sens de la composition monumentale [...]. A l'égard de Fouquet, la dépendance est plus subtile et concerne un sens certain de la monumentalité, mais aussi de la rondeur pleine des formes humaines ». Un des noms les plus couramment avancés est celui de Paul Goybault. Ce peintre, originaire de Parthenay, s'est formé notamment au contact de Jean Fouquet. Il est ensuite prébende à la collégiale Sainte-Croix de Parthenay dont il devient finalement le doyen. En 1458, il passe au service de René d'Anjou, qui en fait son enlumineur en titre. Il séjourne ensuite à Châteaudun, au service du Dunois, en 1467-1468. Les historiens de l'art sont divisés sur la question de la datation de l'oeuvre. L'hésitation porte sur une datation entre les années soixante ou quatre-vingt-dix du XVe siècle. Les dernières études parues par P.-G. Girault et J. Noblet s'accordent cependant à situer la réalisation du Jugement dernier peu de temps après le mariage en 1466 de François 1er de Longueville (fils aîné de Jean de Dunois) et d'Agnès de Savoie, mais sans doute avant la mort de Jean de Dunois, en 1468. Selon les travaux les plus récents, la période d'exécution de l'oeuvre serait donc probablement comprise entre 1466 et 1468.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de l'Etat

Typologie de la protection

Classé au titre objet

Date et typologie de la protection

1918/07/06 : classé au titre objet

Photographies liées au dossier de protection

CAOA

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier individuel