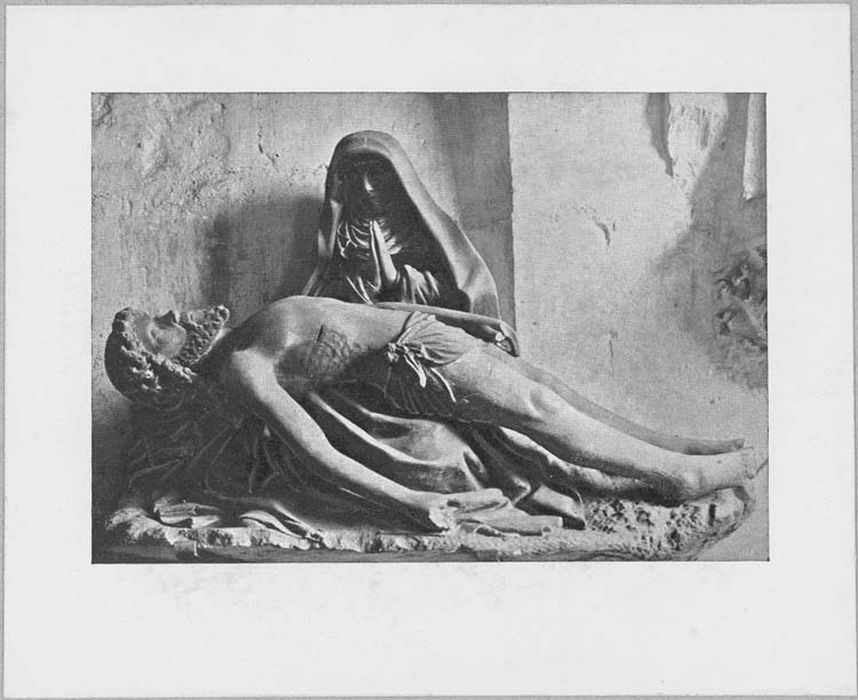

groupe sculpté : Vierge de Pitié

Désignation

Dénomination de l'objet

Groupe sculpté

Titre courant

Groupe sculpté : Vierge de Pitié

Localisation

Localisation

Centre-Val de Loire ; Indre-et-Loire (37) ; Dierre ; église Saint-Médard

N° INSEE de la commune au moment de la protection

37096

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Centre

Canton

Bléré

Nom de l'édifice

Église Saint-Médard

Référence Mérimée de l'édifice

PA00097740

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

Nef, adossée au mur occidental ; récolement du 04/07/2022 : entrée droite avant sacristie (nef, côté sud)

Description

Catégorie technique

Sculpture

Matériaux et techniques d'interventions

Pierre

Description matérielle

Pierre polychromée.

Indexation iconographique normalisée

Vierge de Pitié

Dimensions normalisées

H = 75, la = 150 ; la = 98, pr = 37 (source : B. de Chancel-Bardelot, 2012)

Précisions sur l'état de conservation

Récolement du 04/07/2022 : lacunes peinture et pierre ; autre précision : posée sur socle (soclage réalisé en 1970).

Historique

Personne morale créatrice de l'objet

Touraine (atelier)

Siècle de création

1er quart du 16e siècle

Description historique

Comme un certain nombre de Vierges de Pitié réparties géographiquement du Bourbonnais à la Touraine, la sculpture de Dierre est clairement articulée, la quasi-verticalité de la silhouette de la Vierge formant comme une croix avec la quasi-horizontalité du corps de son Fils. A la façon des groupes du Bourbonnais, la Vierge de Dierre est assise sur un monticule bas, à la surface grumeleuse ; sous la tête du Christ, ce tertre est surmonté d'une sorte d'empilement rocheux, évoquant ici le schiste. Toutefois, contrairement à la plupart des exemples bourbonnais, la Vierge ne pose pas la main gauche sur le torse ou le périzonium du Christ mais joint les mains en prière où Marie est assimilée à une préfiguration du prêtre, prononçant les mots de la prière eucharistique, un type attesté dans toute la France centrale et méridionale, à partir du milieu du XVe siècle. En Touraine, cette iconographie a également été retenue à Limeray et à Autrèche. Par le manteau-voile, la Vierge de pitié de Dierre s'inscrit dans l'interprétation tourangelle de cette iconographie ; par son visage à l'expression triste, encadré par une guimpe au bord supérieur finement plissé, elle rappelle un peu la sainte Anne de Chantelle (Paris, musée du Louvre), oeuvre de Jean de Chartres, disciple de Michel Colombe. Les traits du Christ, le traitement de la barbe et de la chevelure ressemble à la facture du Christ de la pitié de Solesmes ; la couronne d'épines à Dierre est une torsade, moins savante que l'entrecroisement de Solesmes, mais de dimensions analogues. A la différence des représentations de Solesmes, de Limeray et du Bourbonnais où la tête du Christ est inclinée vers les fidèles, le cou du Christ de Dierre n'est pas fléchi. Le traitement du périzonium aussi est différente : à Solesmes, c'est un ligne plié à plat et croisé serré avec un court pan retombant sur la hanche du Christ, suivant le modèle bourbonnais, tandis qu'à Dierre comme à Limeray, il est constitué d'une étoffe plus souple, maintenue par un noeud serré, disposition qui est très fréquente pendant la première moitié du XVIe siècle et attestée, par exemple à Varennes-sur-Tèche (Allier), pour une Vierge de pitié datée entre 1499 et 1506 (Forsyth, 1995, p.105, 106 et 195). William H. Forsyth proposait de lier la commande de la Vierge de pitié de Dierre à un agrandissement de l'église, vers 1480. Pourtant, par les rapprochements proposés avec des oeuvres du début du XVIe siècle, telles la sainte Anne de Chantelle ou la Vierge de pitié de Varennes-sur-Tèche, par la facture du périzonium, qui annonce également le XVIe siècle, il semble plus probable que ce groupe ait été sculpté dans les premières années du XVIe siècle. Même si l'on n'est pas assuré qu'il se soit trouvé à Dierre avant la Révolution, il s'inscrit dans la production tourangelle soignée de l'époque, comme la Vierge de pitié de Villeloin ou celle de la Chapelle-Blanche-Saint-Martin (B. de Chancel-Bardelot, 2012)

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Typologie de la protection

Classé au titre objet

Date et typologie de la protection

1907/03/12 : classé au titre objet

Précisions sur la protection

Classée comme un sculpture du 15e siècle.

Référence(s) d'exposition(s)

Exposition Tours 1500 : capitale des arts, organisée au musée des Beaux-Arts de Tours du 17 mars au 17 juin 2012

Référence(s) de publication(s)

Tours 1500 : capitale des arts, sous la direction de Béatrice Chancel-Bardelot, Pascale Charron, Pierre-Gilles Girault, Jean-Marie Guillouët, cat. exp., Tours, Musée des Beaux-Arts, Paris, Somogy, 2012, cat.22 ; Forsyth, 1995, p.114, fig.155, p.117 et 162 ; Pradel, 1953, p.39 ; Vivier, 1926, p.78 et 79 ; Moussé [1915],p 246 ; Vitry, 1901, p.64

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier individuel

Date de l'enquête ou du récolement

2022