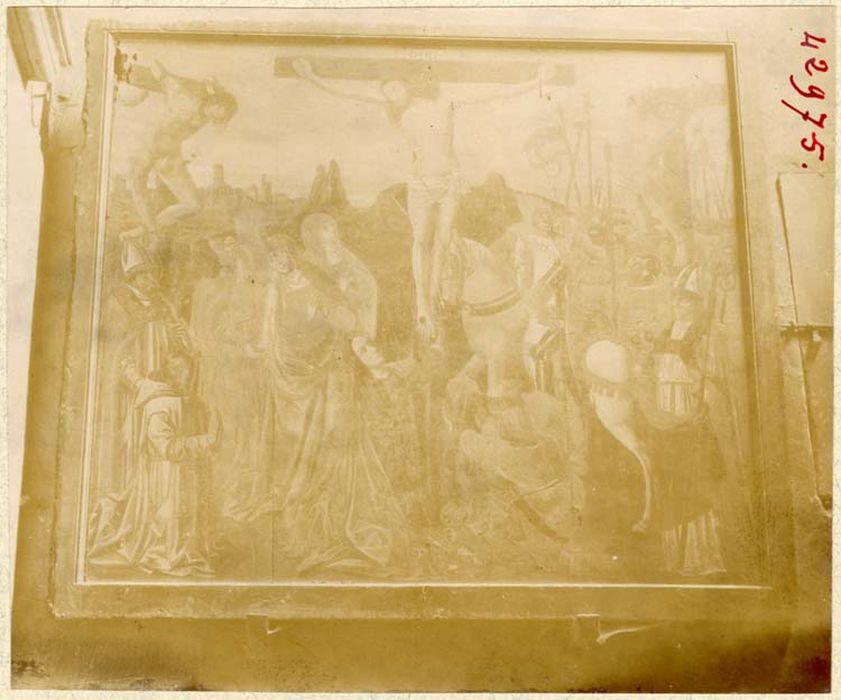

tableau : la Crucifixion

Désignation

Dénomination de l'objet

Tableau

Titre courant

Tableau : la Crucifixion

Localisation

Localisation

Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Vaucluse (84) ; Venasque ; église

N° INSEE de la commune au moment de la protection

84143

Canton

Pernes-les-Fontaines

Nom de l'édifice

Église

Description

Catégorie technique

Peinture

Matériaux et techniques d'interventions

Bois (support)

Indexation iconographique normalisée

Crucifixion ; saint Siffrein ; saint Hugues

Dimensions normalisées

La = 180 ; h = 154

État de conservation (normalisé)

Oeuvre restaurée

Précisions sur l'état de conservation

Jean Verrier (1936) : "On sait les problèmes délicats que soulève la conservation des peintures, surtout dans les édifices religieux où l'humidité, le manque d'aération, la poussière causent fréquemment les plus grands ravages. Trop souvent aussi, à des époques déjà anciennes, des tableaux plus ou moins dégradés ont été l'objet de réparations grossières qui ont déformé les oeuvres, sans souci de leurs qualités artistiques, dans la seule pensée de conserver aux prières des fidèles une représentation pieuse. C'est le cas qui s'est présenté pour le panneau peint figurant la Crucifixion, avec saint Siffrein et saint Hugues, conservé dans l'église paroissiale de Venasque. Ce tableau porte sur son cadre la date de 1498 et le nom des deux saints. Il a figuré à l'Exposition de la Passion du Christ dans l'Art français en 1934 et a été brivèement étudié et reproduit par M. L.-H. Labande dans son beau livre sur les Primitifs français... de la Provence occidentale (1932). Voici comment s'exprime cet auteur à son sujet : "Il en était d'autres [oeuvres de l'école provençale] qui dénotèrent un art différent et conservèrent une certaine âpreté. Telle est, par exemple, la Crucifixion de l'église de Venasque, repeinte par malheur en grande partie. La sécheresse du dessin, l'accentuation des traits des personnages, la laideur des larrons et des Juifs font songer à certains Flamands ou des artistes de la région de Bâle." Outre ces repeints qu'a signalés M. Labande, la peinture était arrivée à un état de fragilité qui exigeait l'intervention d'un restaurateur habile et discret : des écailles se soulevaient de toutes parts, des cloques importantes manifestaient que la peinture n'adhérait plus à son support, et celui-ci, fait de de trois lourdes planches de chêne, était pourri en maints endroits, piqué des vers sur presque toute la surface. La transposition s'imposait, comme l'enlèvement des repeints malencontreux. L'un et l'autre furent pratiqués, au cours de l'année 1935, par les soins de M. Lucien Aubert, avec la collaboration de M. Chauffrey pour la transposition. Ces deux opérations, fort difficiles, devaient être des révélations. Le nettoyage de la peinture a rendu à l'oeuvre une clarté qu'elle avait perdue, notamment dans le ciel qui, de noirâtre, est redevenu d'un bleu verdâtre très lumineux à l'approche du paysage de Jérusalem ; le cheval le plus rapproché de la croix, de blanc qu'il était, a repris sa couleur foncée ; les visages de tous les personnages, tout en restant durement tracés, se sont singulièrement éclaircis. La transposition a été la plus surprenante. On sait en quoi consiste le travail : après avoir collé sur la face de la peinture une gaze et plusieurs épaisseurs de papier, qui forment ce qu'on appelle en terme de métier "le cartonnage", on enlève au revers le bois au rabot, puis au grattoir, jusqu'à ce qu'on atteigne la couche peinte. En général, on s'arrête à la "préparation" sur laquelle l'artiste a peint. Puis on colle sur cet envers de la peinture une toile qui est elle-même marouflée sur un nouveau panneau de bois ; pour éviter les inconvénients des panneaux formés de planches jointes où se créent toujours des fentes du fait de la dilatation, nous pratiquons depuis quelques années le marouflage sur des panneaux de bois contre-plaqués à cinq ou sept épaisseurs contrariées, dont le jeu est semble-t-il, à peu près nul. Mais revenons au stade de l'opération qui précède le recollage sur toile : le tableau de Venasque, au lieu de laisser apparaître, une fois le bois enlevé, une couche de préparation uniforme, a montré tout le dessin fait au pinceau, à la couleur brune, qu'ensuite l'artiste a en quelque sorte enluminé. Les clichés qui ont été pris conserveront le souvenir de ce dessin, plus intéressant à bien des égards que la peinture elle-même, brutale et sèche, comme nous l'avons dit. Les photographies de détails que nous joignons à cette note, et qui sont en sens inverse de la peinture diront mieux qu'une longue description l'intérêt de ce dessin : la précision avec laquelle l'artiste a traité les figures et les costumes où toutes les ombres sont marquées par des hachures plus ou moins serrées, à la manière d'un graveur sur bois ; la liberté avec laquelle est esquissée la muraille fortifiée ; les différences qui existent entre certains détails du dessin et de la peinture, par exemple la figure de saint Hugues que le peintre représente en chape et mitre alors que sur le dessin on le voit en costume de chartreux comme le donateur, la tête tonsurée, sa dignité n'étant marquée que par la crosse. On a l'impression que le dessinateur, d'un talent incontestable, a été quelque peu trahi par le peintre, qui pourrait ne pas être le même artiste. Peut-être l'étude plus complète de cette révélation si curieuse de l'esquisse d'une oeuvre permettra-t-elle un jour d'en retrouver l'origine même. Le jugement de M. Labande, qui pense à un artiste de la région de Bâle, ne pourrait que se trouver, croyons-nous, confirmé par la comparaison à faire avec l'art de la gravure si florissante dans cette région à la fin du XVe siècle."

Inscription

Date

Précisions sur l'inscription

Date (sur la traverse basse du cadre) : MIL IIIIc LXXXXVIII.

Historique

Siècle de création

4e quart 15e siècle

Année de création

1498

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Typologie de la protection

Classé au titre objet

Date et typologie de la protection

1905/10/31 : classé au titre objet

Précisions sur la protection

Panneau peint.

Référence(s) de publication(s)

Jean Verrier, La Crucifixion de Venasque (Vaucluse), dans Les Monuments historiques de la France, 1936, p. 38-40 ; Nathalie Volle (dir.), Dictionnaire historique des restaurateurs de peintures et de dessins (Paris, 1750-1950), Paris, Mare-Martin/Editions du Louvre, 2019.

Photographies liées au dossier de protection

DOM

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier individuel