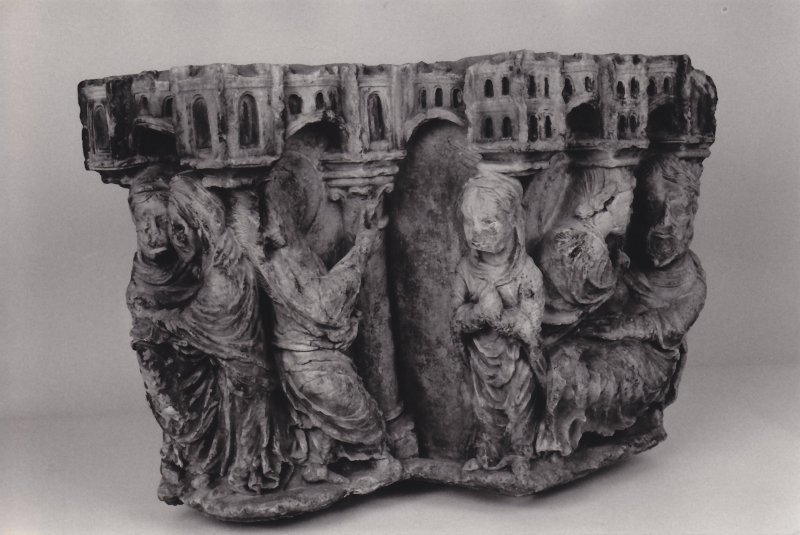

Chapiteau de l'Annonciation et de la Visitation

Identification du bien culturel

N°Inventaire

64.3

Domaine

Dénomination

Titre

Chapiteau de l'Annonciation et de la Visitation

Période de création

Matériaux - techniques

Mesures

Hauteur en cm 54 ; Largeur en cm 83 ; Profondeur en cm 84

Description

Calcaire : pierre d'Asnières ; Trois scènes s'organisent sur ce chapiteau double, qui conserve lit de pose et lit d'attente et était destiné à être engagé dans une maçonnerie comme l'atteste l'importante masse conservée à l'arrière de la partie sculptée. Sur le bloc à senestre, Joseph est à demi étendu sur un lit, les mains croisées sur les jambes. L'ornement de sa tunique, sa barbe et sa chevelure sont identiques à ceux du chapiteau de la Nativité. L'œil droit clos, il entrouve le gauche à l'appel de l'ange venu de sa droite. Derrière la main tendue de ce dernier apparaît une aile longue et finement striée. Proche de l'angle formé par les deux corbeilles que souligne encore une colonnette, Marie se tient debout, les mains croisées sur la poitrine. A sa droite, Gabriel, nimbé, le bras droit levé et le gauche replié sur lui, avance dans se direction. Enfin, à dextre, est figurée la rencontre de Marie et Elisabeth, vêtues de grandes tuniques et d'amples manteaux drapés sur les épaules, et coiffées d'un voile. Les trois scènes sont couronnées de petites tours, percées d'un ou deux étages de baies en plein cintre et reliées par des arcs surbaissés, également ajourés. Dégagés dur mur du collatéral sud de l'église Saint-Philibert de Dijon où ils étaient encastrés, les deux chapiteaux (64-2 et 64-3) furent déposés au musée en 1964, pour être mis à l'abri des intempéries qui les avaient déjà endommagés. Mentionnées à plusieurs reprises depuis le XIXe siècle, ces œuvres posent d'abord le problème de leur origine : s'ils s'accordent à les faire provenir d'un portail, les auteurs se sont partagés entre la thèse d'une localisation à Saint-Philibert même, ou à l'abbaye voisine de Saint-Bénigne. P. Quarré hésitait entre les deux solutions. Aucun document n'a pu permettre d'établir à quelle époque ces deux chapiteaux ont été encastrés dans le mur sud de l'église : la plus ancienne mention actuellement connue semble celle de Pierre-Joseph Antoine, pendant la période révolutionnaire. Des clichés conservés aux Archives Photographiques rappellent leur séjour dans le mur sud, où subsiste encore une sculpture très usée, figurant un personnage masculin assis devant un objet indéfinissable aujourd'hui, qui pourrait provenir du même ensemble. Comme l'a relevé Pierre Quarré, ces chapiteaux relatifs à l'Enfance du Christ évoquent d'abord des sculptures de la rotonde de Saint-Bénigne de Dijon aujourd'hui perdues, mais décrites avec des détails assez précis par Louis-Bénigne Baudot qui en avait acquis des fragments. Ils appellent encore, et cette fois très concrètement, un rapprochement iconographique avec les chapiteaux du portail du prieuré clunisien de Saint-Pierre de Nantua, qui montrent des compositions très voisines : sur l'ébrasement de gauche l'Annonciation, l'Avertissement à Joseph, et la Visitation, et sur l'ébrasement de droite la Nativité. Sur le plan du style, par ailleurs, ils présentent des caractéristiques fortement typées : la stature des personnages d'abord, courts et trapus, dotés de têtes massives, de cous puissants et de mains volumineuses. Les vêtements refouillés sont parcourus d'une vive agitation qui leur confère un aspect assez "baroque", mais soulignent aussi avec soin les volumes des corps. Le sculpteur a également donné une forte personnalité aux visages par leur structure rectangulaire assez lourde, leur front exagérément fuyant, enfin par leurs yeux immenses et globuleux dont l'ovale des paupières est souligné par deux incisions appuyées. La stylisation manifeste des traits du visage est encore accentuée pour la figure de Joseph dont le front soucieux est parcouru d'un bourrelet de chair dessiné d'un V inversé. Un certain naturalisme régit enfin les mèches épaisses mais souplement et librement organisées de la barbe et des cheveux de ce même personnage. Les caractéristiques formelles de ces sculptures, autrefois datées du début du XIIIe siècle, puis replacées plus justement par P. Quarré dans le dernier quart du XIIe siècle, ne sont pas uniques en Bourgogne. Le portail occidental de l'église Saint-Florent de Til-Châtel possède un tympan représentant un Christ en Majesté, certes défiguré par une sévère restauration au cours du XIXe siècle, mais possédant encore de belles draperies ; comme sur les chapiteaux de Saint-Philibert, les corps sont mis en valeur par des jeux contrastés d'étoffes moulant étroitement les formes généreuses, ou froissées et parcourues d'ondulations. Ainsi que l'a noté N. Stratford à propos de Til-Châtel, il s'agit là de manifestations du "muldenfaltenstil", sans doute apparues dans la région au cours des dernières décennies du XIIe siècle. (Fabienne Joubert) (JANNET Monique et JOUBERT Fabienne (dir.), Sculpture médiévale en Bourgogne - Collection lapidaire du Musée archéologique de Dijon, EUD, 2000)

Contexte historique

Découverte / collecte

Europe, France, Bourgogne-Franche-Comté, Bourgogne, Côte-d'Or, Dijon (Eglise Saint-Philibert, lieu de découverte) ; (1964, date de découverte)

Précisions découverte

Déposé du mur du collatéral sud où il était encastré

Informations juridiques

Statut juridique

propriété de la commune, affectation, Dijon, musée archéologique

Date acquisition

1964 acquis

Ancienne appartenance

Ville de Dijon

Localisation

Informations complémentaires

Bibliographie

Jannet M-Joubert F, sculpt médiévale bourg, 2000, JANNET Monique et JOUBERT Fabienne (dir.), Sculpture médiévale en Bourgogne - Collection lapidaire du Musée archéologique de Dijon, EUD, Dijon, 2000, 424 p. (notice 127) Gras 1974-1975, P. Gras, Eglise Saint-Philibert, Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or, 29,1974-1975, p.30-33 (p. 30-33) Quarré 1972-1973, P. Quarré, "Saint-Bénigne ", Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or, 28, 1972-1973, p. 28 (p. 28) Quarré 1971, La diffusion du décor Nantua, P. Quarré, "A propos de deux chapiteaux du musée archéologique de Dijon. La diffusion en Bourgogne du décor Nantua", Revue du Louvre, 1, 1971, p.1-12 (p. 1-3) Quarré 1963-1969, Notes d'archéologie, P. Quarré, "Notes d'archéologie bourgugignonne", Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or, 26, 1963-1969, p. 108 (p. 108) Quarré 1959, P. Quarré, "Le portail de Saint-Philibert de Dijon", Congrès de l'associtaion Bourguignonne des Sociétés Savantes, Avallon, 1959, p. 110-112 (p. 110-112) Aubert 1930, couteaux gallo, Aubert (Xavier), "Couteaux de sacrifices gallo-romains du Musée archéologique de Dijon", Revue des musées, fouilles et découvertes archéologiques, n°30, 1930, 5e année n°6 (p. 58) Deshoulières 1928, M. Deshoulières, Eglise Saint-Philibert, Congrès archéologique Dijon, 1928, p. 96-109 (p. 108-109) Fyot 1927, E. Fyot, Dijon : son passé évoqué par ses rues, rééd. Dijon 1960 (1ère éd. Dijon 1927) (p. 291) David 1927-1932, H. David, Procès-verbaux des séances, Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or, 19, 1927-1932, p. 21-22 (p. 21) Fyot 1915, E. Fyot, Les rues de Dijon, Revue de Bourgogne, 1915, p. 55-64 (p. 60) Chabeuf 1894, CHABOEUF (Henri) - Dijon, monuments et souvenirs, Dijon 1894, réédition 1977. [MAD. DI 914.442 CHA] (p. 260-261) Foisset 1861-1864, Paul Foisset, Saint-Philibert de Dijon et l'architecture romane en Bourgogne, Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or, 6, 1861-1864, p.1-32 (p. 26)