Château fort, Château

Désignation

Dénomination de l'édifice

Château fort ; château

Titre courant

Château fort, Château

Localisation

Localisation

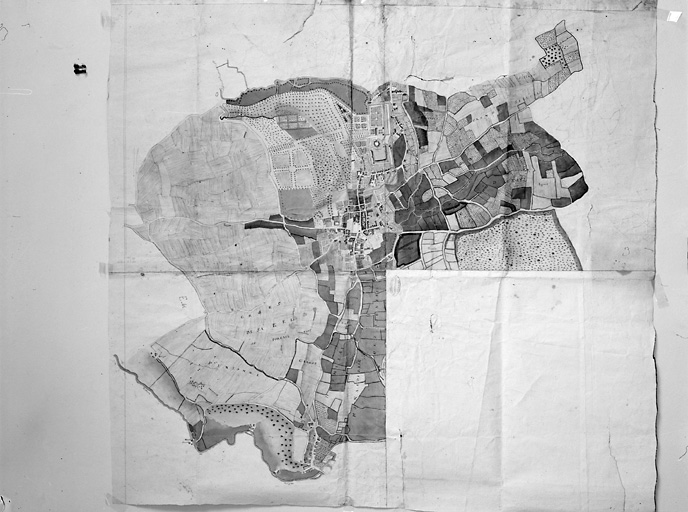

Nouvelle-Aquitaine ; Deux-Sèvres (79) ; La Mothe-Saint-Héray ; allée de l'Orangerie

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Mothe-Saint-Héray (La)

Adresse de l'édifice

Orangerie (allée de l')

Références cadastrales

1819 A 391 A 398, 419, 422, 540, B 234 ; 1966 AD 42, 49 A 58, 101 A 105, 172 A 177

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Partie constituante non étudiée

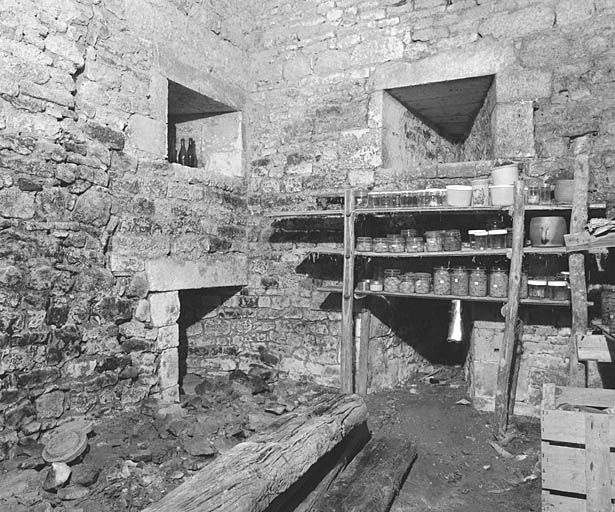

Jardin ; cour ; logement ; communs ; écurie ; cellier ; orangerie ; moulin ; pigeonnier

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1ère moitié 11e siècle (?) ; 14e siècle (?) ; 17e siècle ; 18e siècle ; 20e siècle

Commentaires concernant la datation

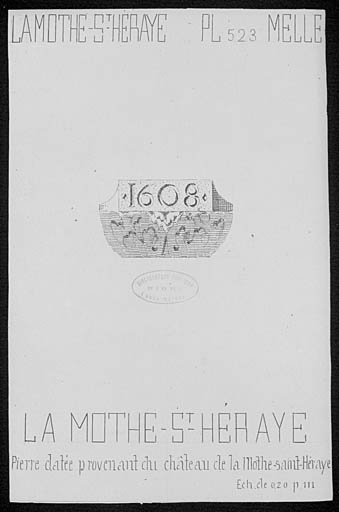

Daté par source ; daté par travaux historiques

Auteur de l'édifice

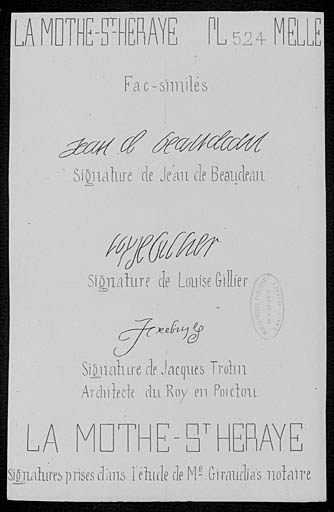

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

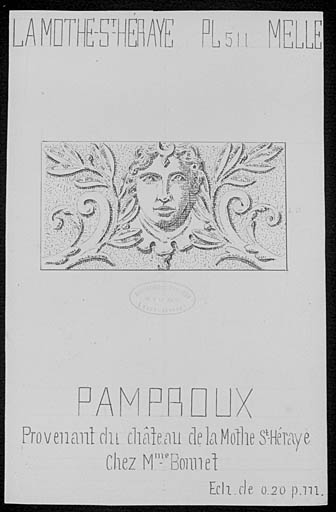

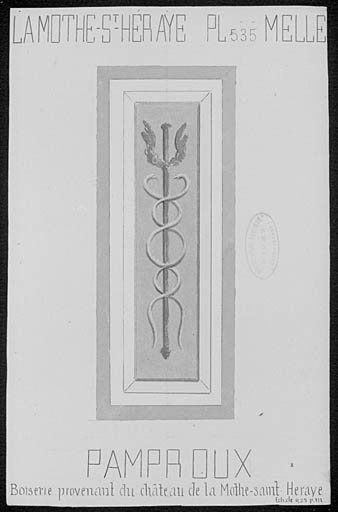

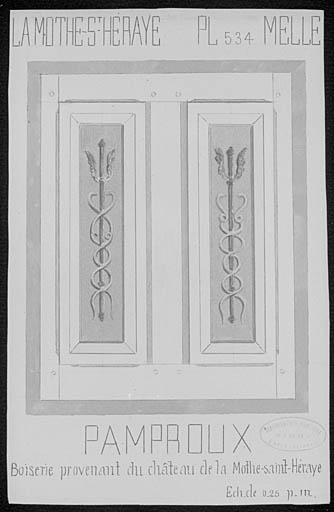

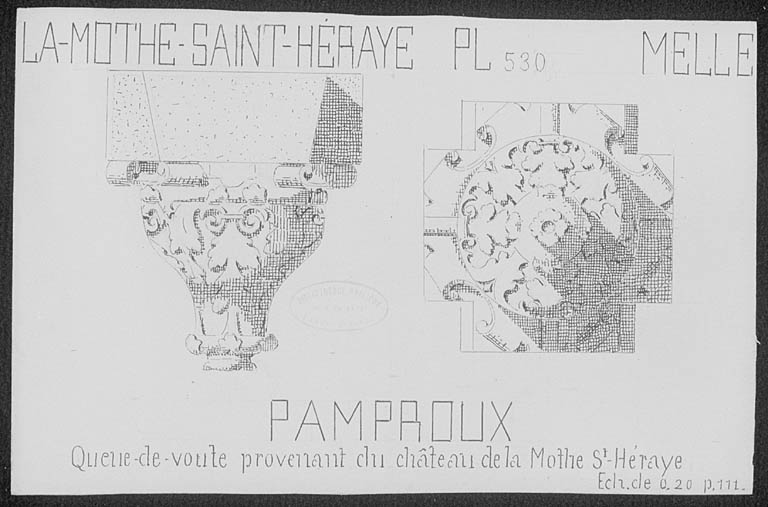

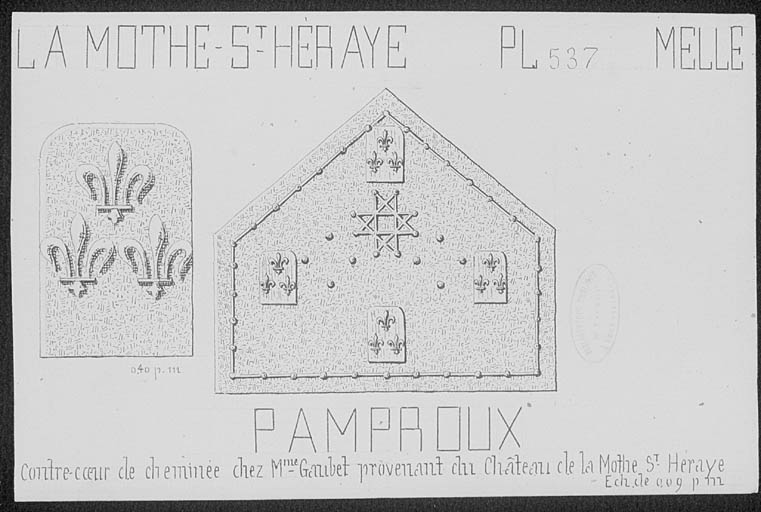

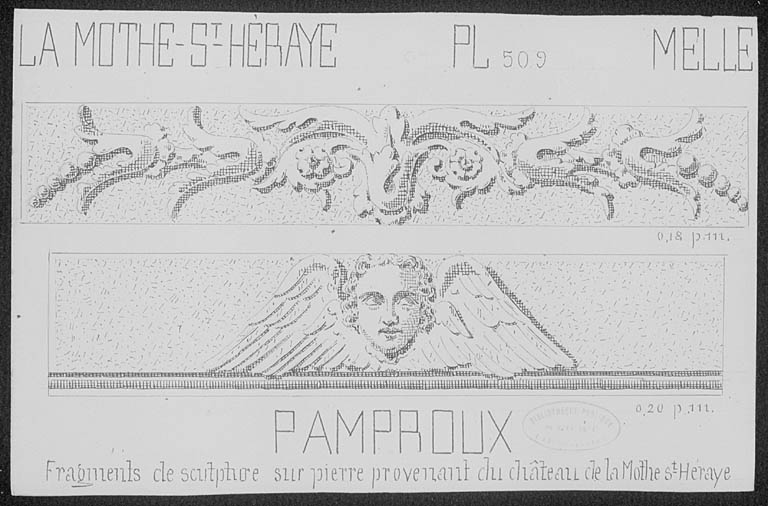

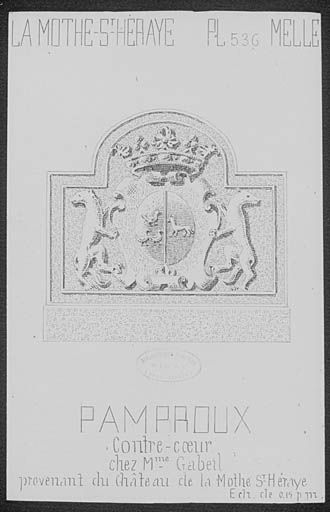

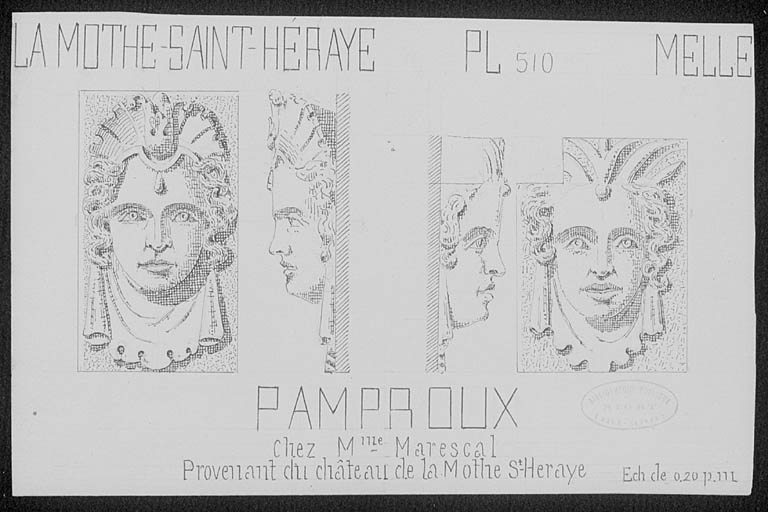

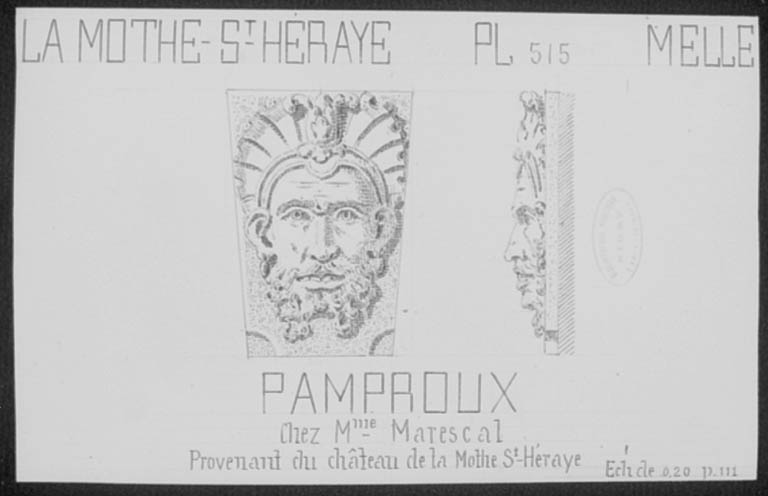

Lieu de conservation d'un élément architectural déplacé

Parties déplacées à : 79

Description historique

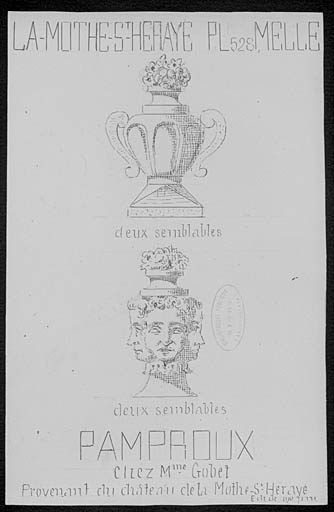

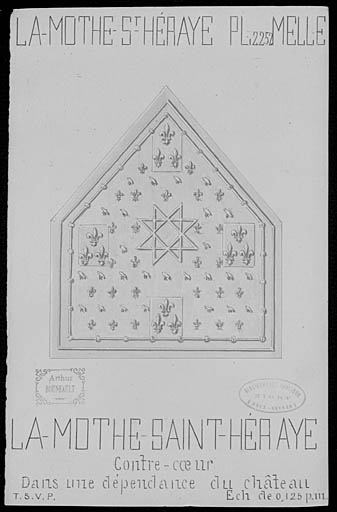

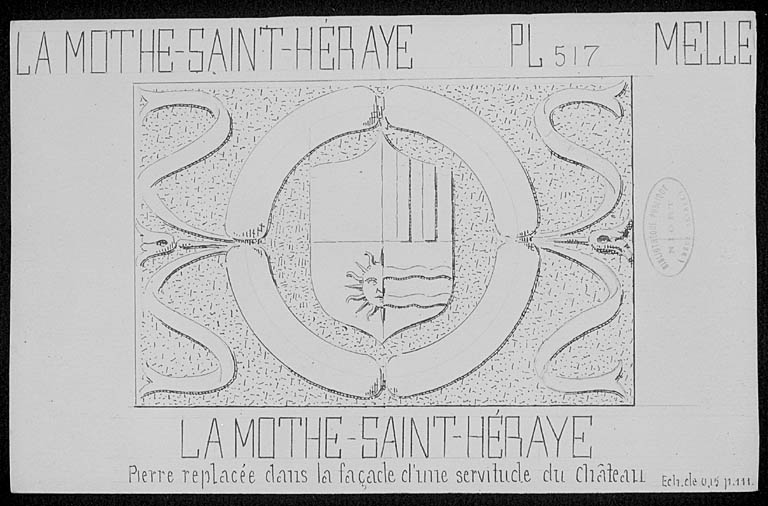

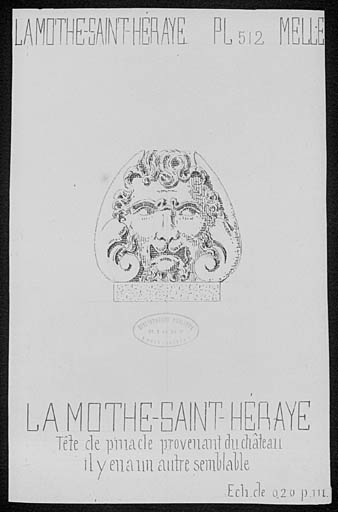

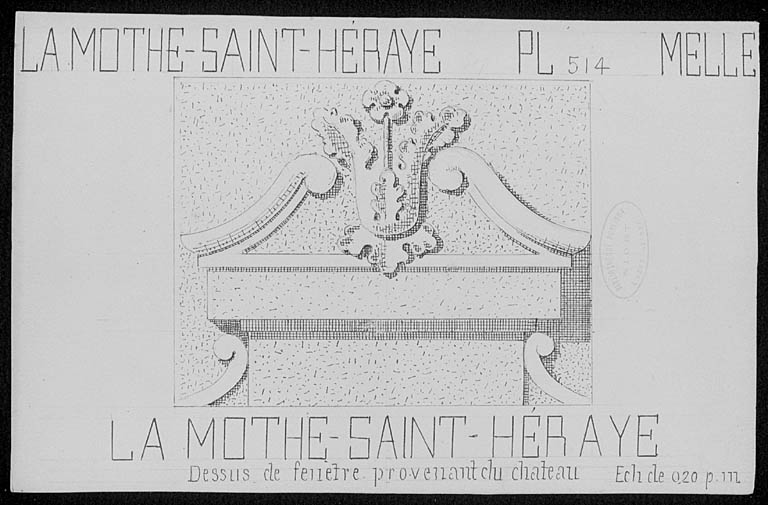

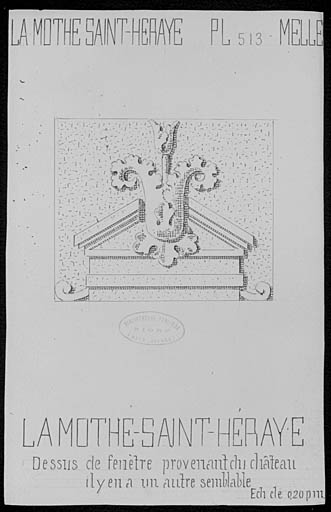

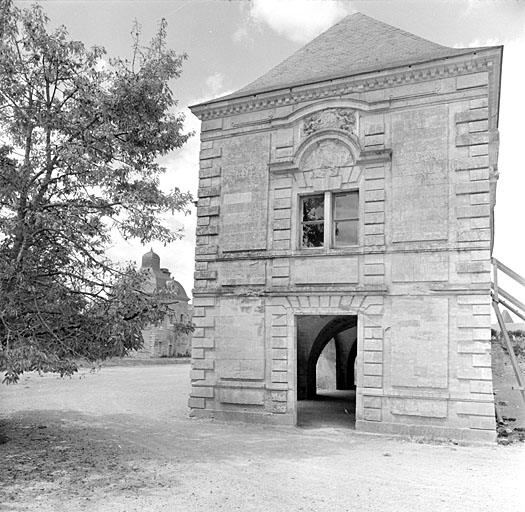

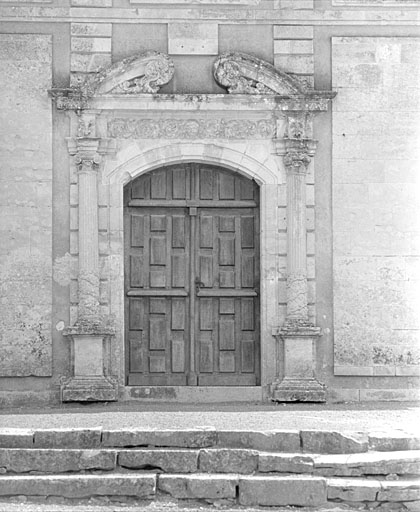

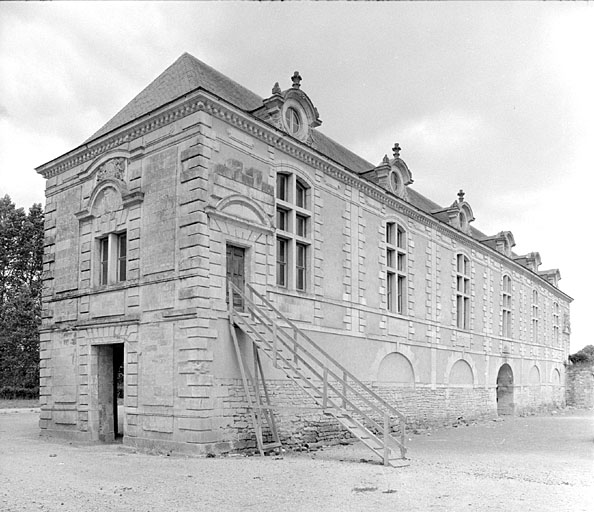

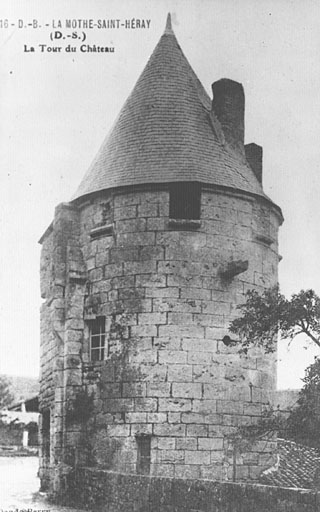

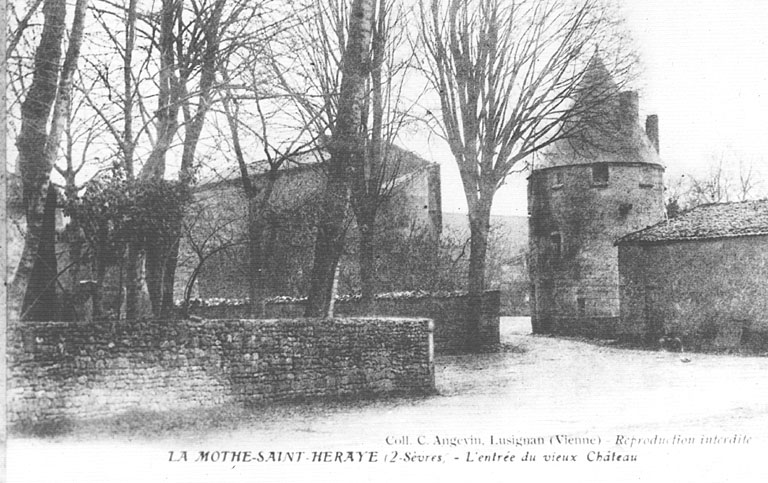

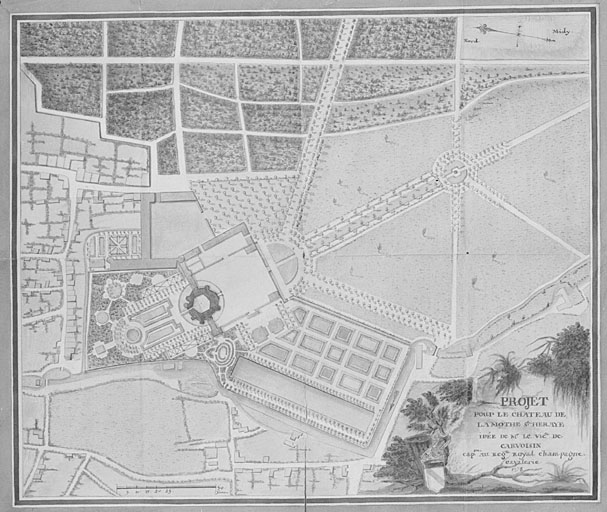

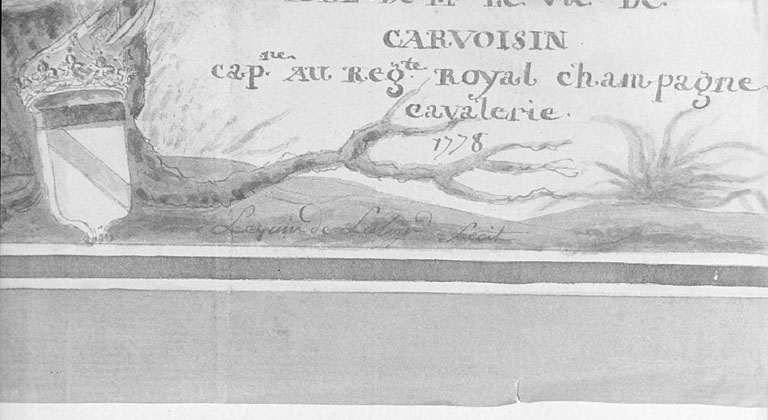

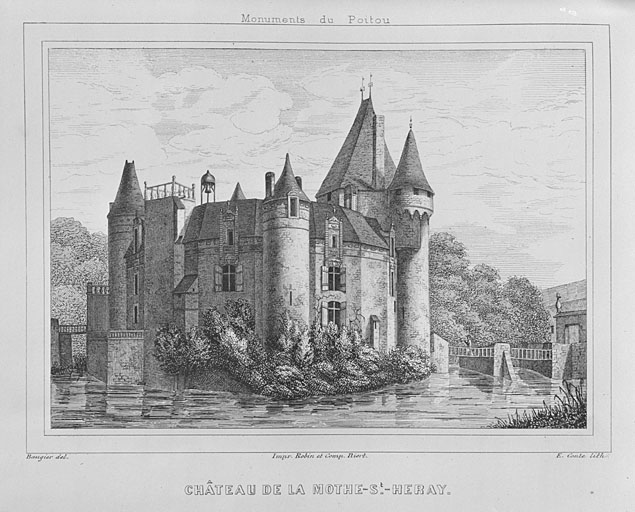

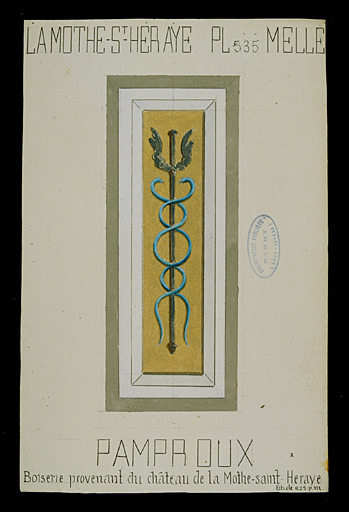

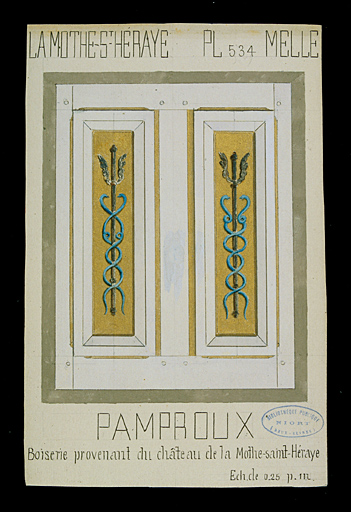

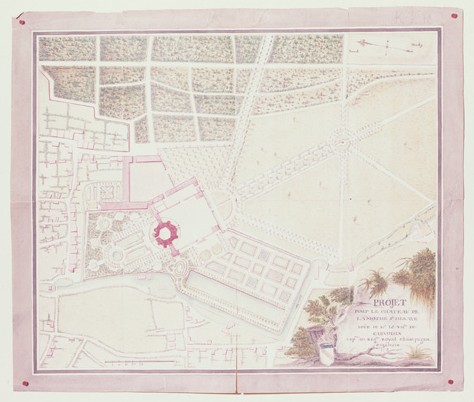

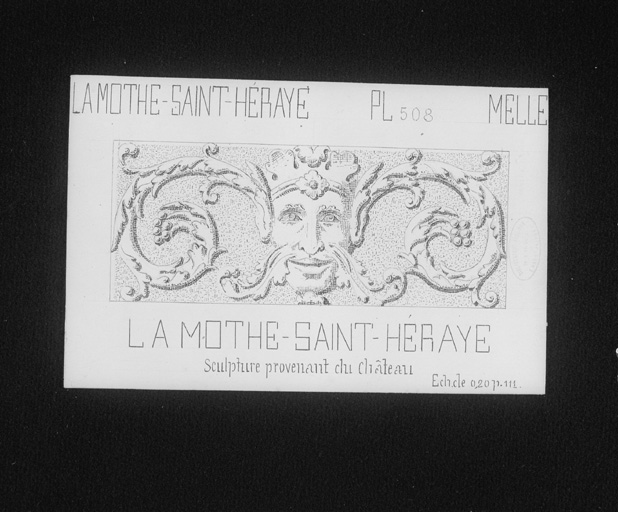

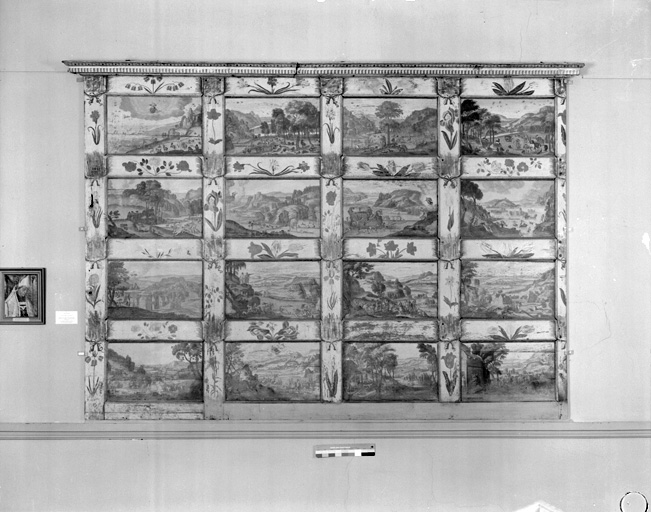

En 1041, première mention d'un château de matériaux inconnus probablement construit sur une motte artificielle dans un site arrosé par la Sèvre. Au milieu du 14e siècle, un château fort en pierre est attesté entouré de douves et précédé au nord-ouest d'une vaste basse-cour fermée sur trois côtés par des communs importants pouvant loger une garnison. Quelques vestiges défensifs, archères, sont encore visibles sur les élévations extérieures des communs. Ceux-ci étaient ceints de larges fossés remplis d'eau. Entre 1604 et 1608, transformation du château fort en logis par Jacques Trotin, architecte : réaménagement des corps de bâtiments, entre les tours en conservant l'entrée fortifiée pour Jean de Baudean, le nouveau seigneur de La Mothe-Saint-Héray. Son fils Henri et Catherine de Pardailhan Armagnac, l'épouse de ce dernier, ont fait bâtir entre 1634 et 1640 une orangerie surmontée d'une grande salle et accompagnée de 2 pavillons par Nicolas Tillon, maître maçon de Richelieu dans l'Indre-et-Loire, dont les sculptures sont probablement dues à Jacques Nadeau et Jean Sauvage. Réaménagement des communs en bâtiments agricoles et logement du fermier aux 17e et 18e siècles. En 1778, deux projets de réaménagement du château, de reconstruction des communs et de tracé d'un parc, par Lequin de la Tour et le Niortais Bernard d'Aguescy, faits pour Amédé de Carvoisin, fils du seigneur de La Mothe, n'ont pas abouti. A la Révolution, le domaine n'a pas été aliéné comme bien national. En 1840, le domaine a été vendu en lots et l'acquéreur du logis l'a fait démolir. De nombreuses sculptures ont été remployées dans les maisons du canton, une grande partie des communs a été conservée et transformée en plusieurs fermes. Après de multiples usages, l'orangerie, acquise en 1928 par la commune, a été restaurée de 1928 à 1953. Les pavillons ont été restaurés de 1942 à 1955

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; moellon ; enduit ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

Ardoise ; tôle ondulée

Description de l'élévation intérieure

1 étage carré ; étage de comble

Typologie du couvrement

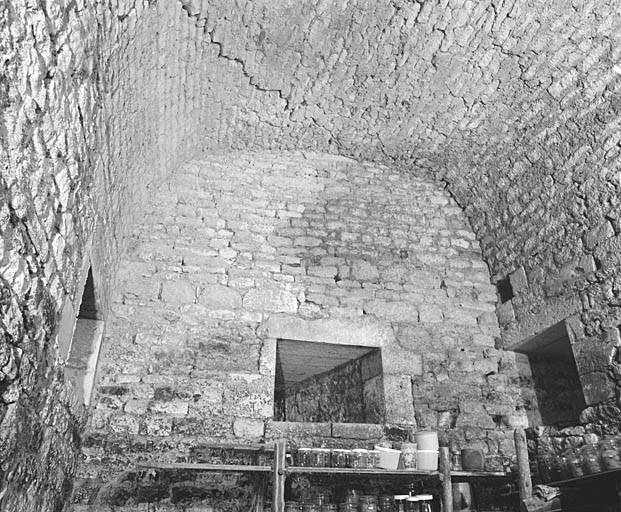

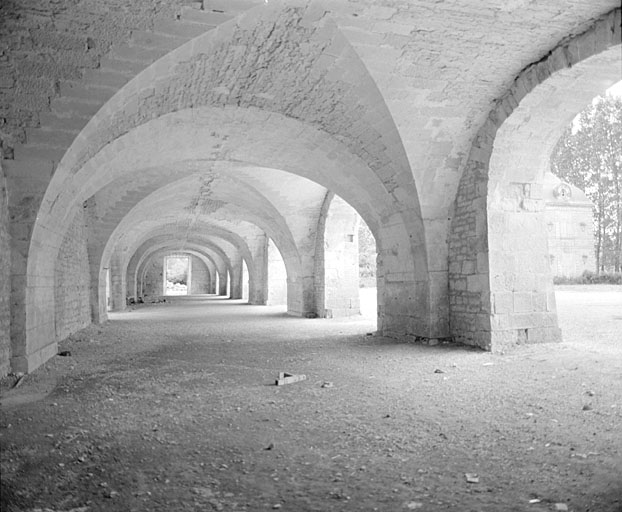

Voûte d'arêtes

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; croupe ; toit à l'impériale

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier intérieur ; escalier droit ; en charpente

Commentaire descriptif de l'édifice

Toutes les élévations des différents corps de bâtiment sont en moellons de calcaire enduits à l'exception des deux tours nord-ouest et sud-est des communs qui sont en pierre de taille ; seules quelques couvertures des communs sont en tôle ondulée, toutes les autres sont en ardoise ; le rez-de-chaussée de l'orangerie est couvert en voûtes d'arêtes, son toit est à longs pans à croupes ; les pavillons ont des toits à l'impériale ; dans la tour centrale carrée de l'aile nord des communs est un escalier droit en pierre ; les escaliers des pavillons sont en bois

Technique du décor des immeubles par nature

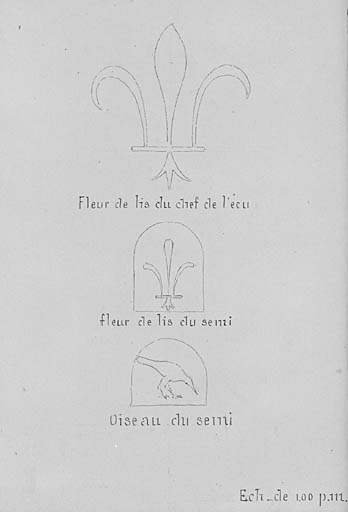

Peinture (étudiée dans la base Palissy) ; sculpture (étudiée dans la base Palissy) ; sculpture

Indexation iconographique normalisée

Armoiries

Description de l'iconographie

Armes martelées, support : mur ouest sur cour des communs

État de conservation (normalisé)

Vestiges

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1915 : classé MH ; 1927 : classé MH

Référence aux objets conservés

IM79000401 ; IM79000394 ; IM79000396 ; IM79000403 ; IM79000400 ; IM79000392 ; IM79000398 ; IM79000402 ; IM79000397 ; IM79000399 ; IM79000395 ; IM79000393

Intérêt de l'édifice

À signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1974

Copyright de la notice

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Date de rédaction de la notice

1990

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Debelle Jacqueline ; Pon Charlotte

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Accès Mémoire

AOI ; architecture domestique ; architecture militaire

Adresse du dossier Inventaire

Région Nouvelle-Aquitaine - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Poitiers - 102, Grand'Rue - 86020 Poitiers - 05.49.36.30.07