Église paroissiale Saint-Georges

Désignation

Dénomination de l'édifice

Église paroissiale

Vocable - pour les édifices cultuels

Saint-Georges

Titre courant

Église paroissiale Saint-Georges

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Glennes ; rue Françoise-Pasquier

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Braine

Adresse de l'édifice

Françoise-Pasquier (rue)

Références cadastrales

1984 AB 138

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e moitié 12e siècle ; 4e quart 13e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

17e siècle ; 18e siècle

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques

Auteur de l'édifice

Description historique

Selon certaines sources, la terre de Glennes aurait été donnée avant le milieu du 9e siècle par Raoul, évêque de Laon, au chapitre de sa cathédrale qui y établit un collège de huit chanoines, finalement réuni à celui de la cathédrale lors des invasions normandes. La première mention apparaît seulement en 1157 dans un acte de donation au chapitre cathédral. L'édifice actuel a été construit au troisième quart du 12e siècle et complété à la fin du siècle par le massif antérieur. Le décor sculpté du choeur et du transept, et notamment celui des chapiteaux du choeur, est très proche, voire identique, de celui de l'église de Lhuys, ce qui pourrait indiquer un même atelier, et peut-être une même main. Les bas-côtés sont élargis à la fin du 13e siècle et les deux premiers piliers méridionaux de la nef sont alors engagés dans de solides massifs. Au 13e siècle, Glennes devient le siège d'une des sept prévôtés du chapitre cathédral de Laon. Ce dernier reste jusqu'à la fin de l'Ancien Régime le gros décimateur de la paroisse qui relève toujours du diocèse de Laon (Grand archidiaconé, doyenné de Neufchâtel).Les murs gouttereaux des bas-côtés sont repris au 17e ou au 18e siècle, notamment au niveau des baies. L'église est restaurée dans les années 1860, puis à nouveau après son classement au titre des Monuments historiques en 1910. Après avoir servi d'hôpital militaire en 1915 et 1916, l'édifice est fortement endommagé lors des combats qui accompagnent le repli allemand à la fin de l'été 1918 (travée nord du massif occidental, bas-côté sud et bras sud du transept). Il est restauré de 1922 à 1936 sous la conduite des architectes des Monuments historiques Lucien Sallez, Paul Genuys puis Jules-François Kaehrling.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; pierre de taille ; grand appareil

Matériaux de la couverture

Tuile plate ; calcaire en couverture

Typologie de plan

Plan en croix latine

Description de l'élévation intérieure

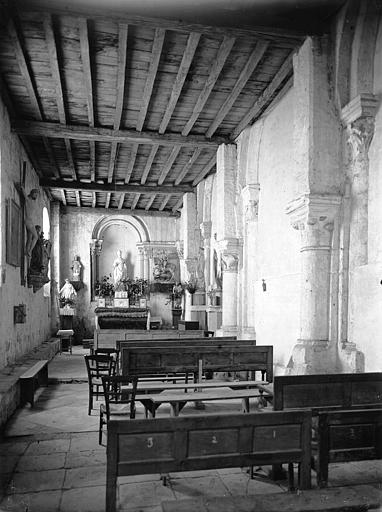

3 vaisseaux

Typologie du couvrement

Cul-de-four ; voûte d'ogives ; voûte en berceau plein-cintre ; lambris de couvrement ; charpente en bois apparente

Partie d'élévation extérieure

Élévation ordonnancée sans travées

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; appentis ; toit à deux pans ; toit en bâtière ; pignon découvert

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

La nef flanquée de bas-côtés est prolongée d'un transept non saillant avec niches d'autel orientées. La croisée du transept, surmontée du clocher en bâtière, s'ouvre sur l'abside semi-circulaire. La nef est couverte d'un plafond à solives apparentes comme le bas-côté sud, couvrement qu'a perdu lors des restaurations du 20e siècle le bas-côté nord où la charpente est depuis lors apparente et lambrissée. Le premier niveau du massif antérieur, le transept, l'abside et la niche d'autel sud sont voûtés d'ogives. La niche d'autel nord est couverte d'une voûte en berceau plein cintre. Le massif antérieur, qui forme un vaisseau transversal, est surmonté d'un étage en surcroît abritant une salle haute sous comble avec charpente apparente, largement éclairée par onze baies cintrées. Le portail occidental est souligné d'un gâble qui surmonte le porche dont la profondeur permet de corriger l'emprise des contreforts.

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture ; sculpture (étudiée dans la base Palissy) ; vitrail (étudié dans la base Palissy)

Indexation iconographique normalisée

Ornement à forme végétale : acanthe, arum, vigne, rinceau ; ornement à forme géométrique : feuille d'eau ; animal fabuleux ; humain fabuleux

Description de l'iconographie

Les culots supportant la croisée d'ogives de la niche d'autel sud sont ornés de masques. La corniche extérieure de l'abside est ponctuée de masques et de feuilles d'acanthe. Les arcs diaphragmes des bas-côtés reposent sur des feuilles d'eau. Les chapiteaux du choeur, de l'abside et du transept reprennent des arums, des feuilles de vigne et d'acanthe, ainsi que des rinceaux abritant des monstres.

Commentaires d'usage régional

Église à niches d'autel

État de conservation (normalisé)

Restauré

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1910/01/22 : classé MH

Référence aux objets conservés

IM02004180 ; IM02004179 ; IM02004181 ; IM02004424 ; IM02004425 ; IM02004470 ; IM02004512 ; IM02004513 ; IM02004511 ; IM02004514

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Abside ; massif antérieur ; chapiteau

Observations concernant la protection de l'édifice

L'église se signale par son abside semi-circulaire du 12e siècle et son massif antérieur, et doit une grande partie de son intérêt à son exceptionnel décor porté sculpté.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1998

Copyright de la notice

© Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2007

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Fournis Frédéric

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Hauts-de-France - Service de l'Inventaire du patrimoine culturel 21 mail Albert-Ier 80000 Amiens