Usine de poterie dite La Poterie provençale

Désignation

Dénomination de l'édifice

Usine de poterie

Titre courant

Usine de poterie dite La Poterie provençale

Localisation

Localisation

Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Alpes-Maritimes (06) ; Biot ; R.D. 4

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Alpes-Maritimes

Adresse de l'édifice

R.D. 4

Références cadastrales

2010 BR 79 à 81

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Logement patronal ; cheminée d'usine ; aire de fabrication ; atelier de fabrication ; bassin de décantation ; vestiaire d'usine ; bureau ; magasin industriel

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1930 ; 1952

Commentaires concernant la datation

Daté par tradition orale ; daté par tradition orale

Auteur de l'édifice

Description historique

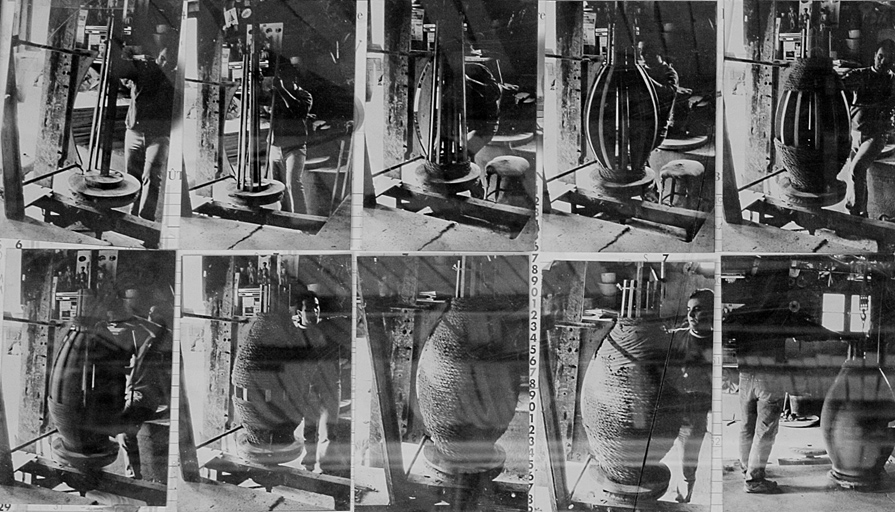

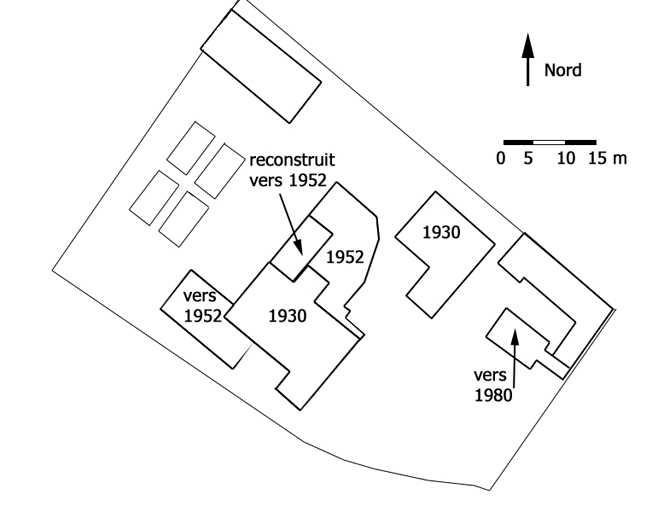

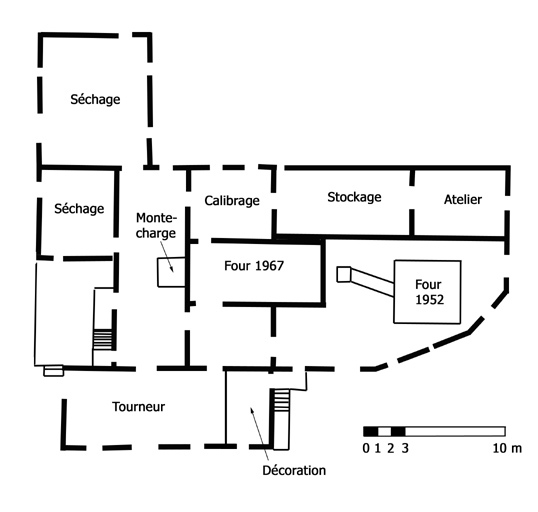

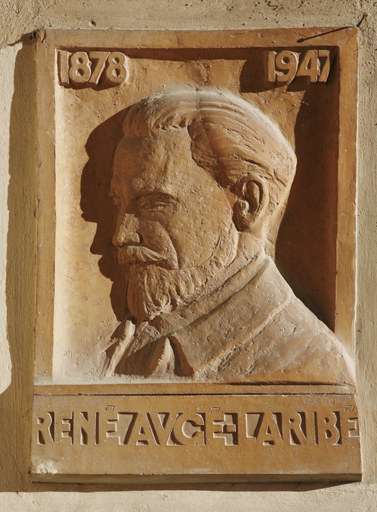

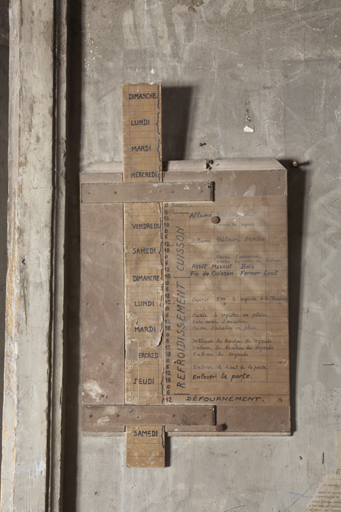

En 1920, René Augé-Laribé reprend à son compte une poterie située à Biot, à la Villa des Roses. En 1930, il décide d'aménager une usine neuve sur un terrain situé à la limite de la commune de Biot, non loin de la gare d'Antibes qui facilitera l'écoulement d'une bonne part de la production. Le bâtiment d'origine comprend l'essentiel des constructions actuelles : un bâtiment de production au cœur duquel se trouve le four, un bâtiment de vente et d'exposition surmonté du logement de la famille Augé-Laribé. La production se développe, tournée essentiellement vers les jarres de jardin que l'entreprise met au goût du jour et vers la vaisselle émaillée. René Augé-Laribé avait du reste mis au point un tour à corde facilitant la fabrication des jarres de grande taille et, dès 1925, la Poterie provençale avait obtenu un prix à l'exposition des Arts décoratifs pour deux jarres dessinées par le sculpteur Henri Valette. A la mort de René Augé-Laribé, en 1947, l'affaire est reprise par son fils Michel. En 1952, le bâtiment de production est agrandi vers le nord-est. Cette extension comprend un nouveau four. C'est dans ce four qu’Éloi Monod, fondateur de la verrerie de Biot et ouvrier à la Poterie provençale, réalisera ses premières expériences. En 1968, un nouveau four est installé à la place du four d'origine et un monte-charge est aménagé. Ce four fonctionnera jusqu'au début des années 1990. Au début des années 1980 est construit un nouveau bâtiment d'exposition. Les années 1950, 1960 et 1970 sont les plus florissantes. Chaque année est alors réalisée une cinquantaine de fournées. La Poterie provençale écoule sa production dans la France entière, travaillant avec de nombreux diffuseurs, en Provence (Aix, Toulon...) et à Paris, ou travaillant à l'exportation, notamment vers les États-Unis. En 2009, la crise a raison de l'entreprise familiale. En juillet de cette année-là a eu lieu la dernière cuisson dans le four de 1952. Familiale, la Poterie provençale s'est rapidement développée. Elle a employé de 20 à 25 ouvriers à partir des années 1950, autant hommes que femmes. Alors que les premiers étaient surtout employés aux tâches de cuisson, les secondes travaillaient davantage aux décors peints. Ce chiffre a chuté régulièrement à partir des années 1980, jusqu'à tomber à 6 ouvriers en 2009.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Béton ; acier ; terre ; brique ; parpaing de béton

Matériaux de la couverture

Tuile plate mécanique

Description de l'élévation intérieure

Rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; 3 étages carrés ; étage de comble

Typologie de couverture

Toit à longs pans

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier de distribution extérieur : escalier droit ; escalier dans-oeuvre

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

Énergie électrique

Commentaire descriptif de l'édifice

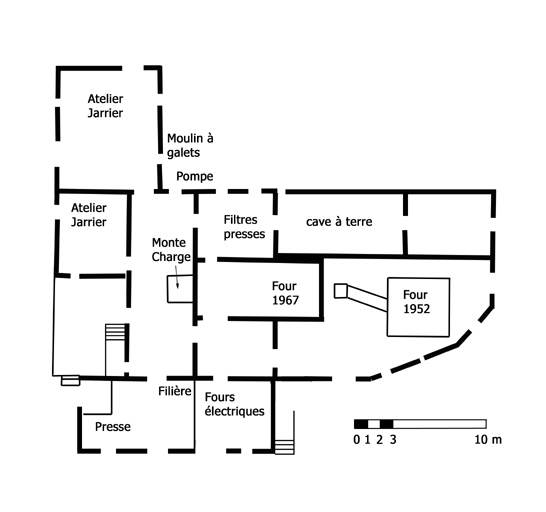

Située en bord de route, presque à l'étroit sur un terrain d'assez petite dimension (environ 4000 m2), la Poterie provençale comporte cinq bâtiments différents. Le plus important, au centre, abritait la production de la céramique. De plan complexe, il est bâti autour de deux grands fours qui se signalent à l'extérieur par leurs deux cheminées, une cheminée métallique cachée dans une tour de plan carrée, et l'autre, en brique, située immédiatement à côté de cette tour dont la construction avait été exigée par l'administration pour dissimuler la cheminée du four de 1930. Une autre tour, légèrement plus haute, émerge des toits. Elle correspond au monte-charge qui dessert tous les étages. En dehors des deux grands fours, ce bâtiment comprend, au rez-de-chaussée, trois fours électriques de plus petite taille, un espace de traitement de la terre (presse, filière), des ateliers de jarriers (tour à corde) et au premier étage, un atelier de décoration, un atelier de tourneur, le calibrage, des espaces de séchage et de stockage. Un autre bâtiment abrite les bureaux, un lieu d'exposition et le magasin au rez-de-chaussée, avec, à l'arrière, les vestiaires des ouvriers, et, à l'étage, le logement patronal. Deux autres bâtiments, plus petits, à un seul étage, situés dans l'angle est du terrain, abritent des salles d'exposition et de stockage des produits finis. Le dernier, qui se trouve lui aussi dans l'angle nord, au-delà des quatre bassins de décantation utilisés lors de la préparation de la terre, sert aussi de stockage.

Protection et label

Référence aux objets conservés

IM06001059 ; IM06001061 ; IM06001056 ; IM06001055 ; IM06001058 ; IM06001054 ; IM06001057 ; IM06001053 ; IM06001063 ; IM06001062 ; IM06001060

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Machine de production (étudiée dans la base Palissy)

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2010

Copyright de la notice

(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2010

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Buffa Géraud

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel