Établissement thermal du Teich

Désignation

Dénomination de l'édifice

Établissement thermal

Appellation d'usage

Du Teich

Titre courant

Établissement thermal du Teich

Localisation

Localisation

Occitanie ; Ariège (09) ; Ax-les-Thermes ; Albert Durandeau (avenue) 2

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Pyrénées

Adresse de l'édifice

Albert Durandeau (avenue) 2

Références cadastrales

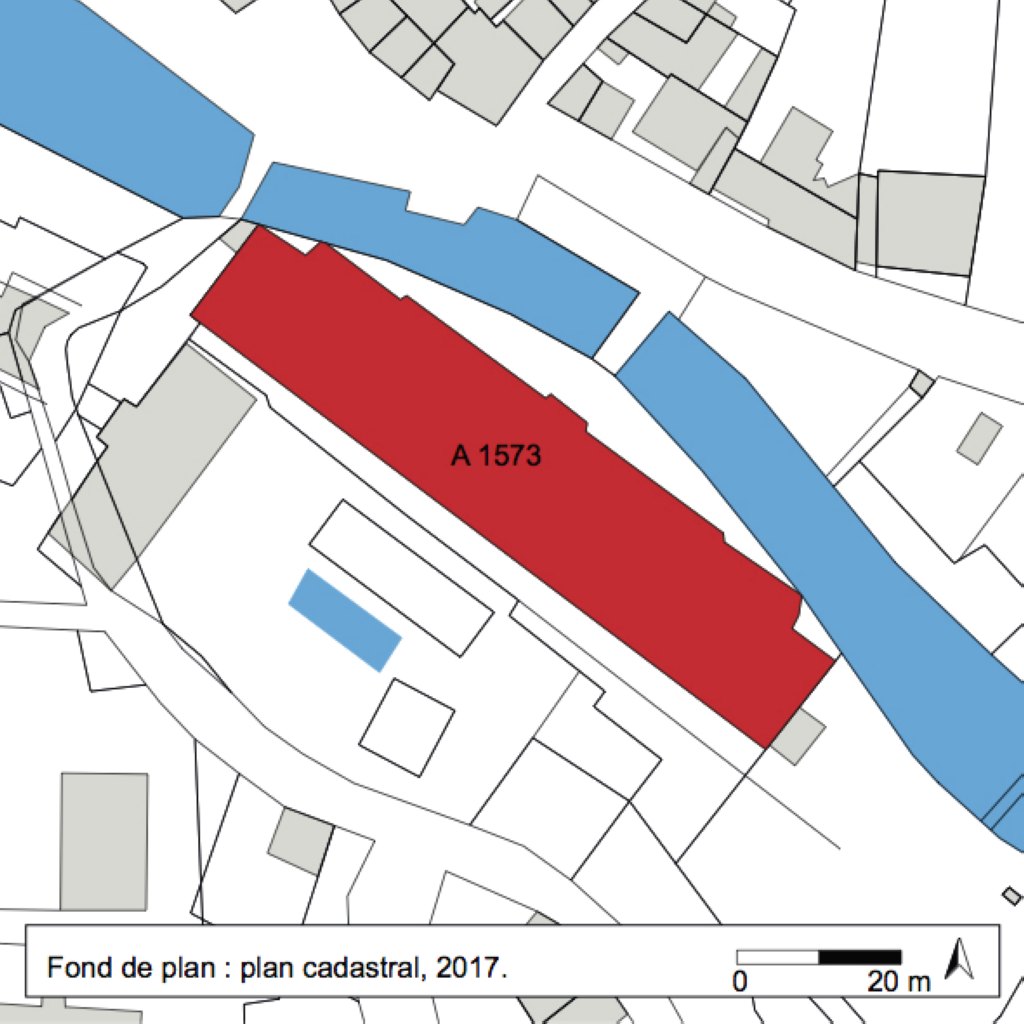

1827 A 418 et 424 ; 2017 A 1573

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1er quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle ; 4e quart 20e siècle

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribué par source

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Boulié Jean-Baptiste (commanditaire) ; Rivière Jeanne-Marie (commanditaire)

Description historique

L'établissement thermal du Teich est l'un des plus anciens d'Ax-les-Thermes. Il a été fondé vers 1800 par Jean-Baptiste Boulié, chirurgien, propriétaire de l'établissement du Couloubret et de la source du Teich (acquis comme Bien National). Le premier établissement thermal bâti à cet emplacement est connu grâce à plusieurs plans de la première moitié du 19e siècle. Le plan le plus ancien date de 1821. Il est assorti d’un dessin de l’élévation principale et de deux coupes de l’édifice. Une de ces coupes montre bien que l’établissement du Teich est construit sur un terrain en pente, descendant vers l’Oriège, au nord. L’établissement est alors composé de deux corps de bâtiment distincts, aménagés plus ou moins dans le prolongement l’un de l’autre et séparés par une cour presque carrée. A cela s’ajoutent deux pavillons implantés en bordure de l’Oriège, dans le prolongement d’une allée bordée d’arbres. L’un d’eux abrite alors une piscine et le second deux « bains de vapeur ». Les autres bâtiments accueillent essentiellement des cabines dans lesquelles se trouvent des baignoires, deux vestibules, deux fontaines et deux « chauffoirs ». Il y a alors une cinquantaine de baignoires réparties dans 24 cabines. La cour est indiquée comme une réserve pour la construction de futures baignoires. L’établissement du Teich est alors le seul à posséder une piscine, des bains de vapeur, ainsi que des latrines. L’aspect extérieur du bâtiment reste, comme les autres, très sobre. Il est bordé, au sud, par des jardins dépendant de l’établissement. Une porte réutilisée à l’extrémité occidentale de l’établissement actuel porte la date « 1838 ». La provenance exacte de cette porte n’est pas connue, mais il ne semble pas que cette date corresponde à une campagne de travaux importante sur cet établissement. Vers 1863-1865, l’établissement du Teich est en grande partie reconstruit sous l’impulsion de Jeanne-Marie Rivière, héritière depuis une trentaine d’années de Jean-Baptiste Boulié. Un plan de l’existant est alors réalisé. Il montre peu de changements depuis 1821. Les deux corps de bâtiment allongés n’ont pas été modifiés. Le pavillon qui abritait la piscine a été remplacé par un nouveau corps de bâtiment allongé, parallèle au premier et implanté en contrebas de celui-ci, vers l’Oriège. Il abrite cinq nouvelles loges pour des baignoires. Le second pavillon est conservé, mais il a été agrandi vers l’ouest par l’adjonction de quatre nouvelles cabines. Ce plan représente en outre les réservoirs creusés dans la roche, au sud de l’établissement. Ceux-ci sont peut-être partiellement conservés. Le projet de reconstruction est dressé par Monsieur Laurens, géomètre de 1ère classe du cadastre. Il prévoit l’édification d’un bâtiment en longueur, terminé par deux pavillons et au centre duquel s’élève un avant-corps central. Les pavillons et l'avant-corps central sont très simples et accueillent deux travées chacun. Le reste de l’édifice est constitué, au rez-de-chaussée, de deux alignements de cabines précédés par des galeries couvertes portées par des poteaux ou des colonnes. Chacune des galeries contient quatorze travées. L’édifice comporte alors un premier étage aménagé au-dessus des cabines et des galeries. L’escalier se trouve au centre. La destination des deux pavillons des extrémités n’est pas connue. Ce plan est particulièrement important car tous les réaménagements postérieurs en conserveront les grandes lignes. Il ne concerne que la partie sud de l’établissement mais il est très probable que la reconstruction ait aussi concerné les édifices situés en bordure de l’Oriège comme cela est visible sur une photographie non datée, mais antérieure aux remaniements de la fin du 19e siècle. Une description de 1889 corrobore cette hypothèse. L’établissement est agrandi dans les années 1890 sous l’impulsion de la Compagnie générale des thermes d’Ax (CGTA) propriétaire des lieux dès sa création en 1879. Les plans de cette reconstruction n’ont pas été retrouvés mais les cartes postales, descriptions et plan de la ville des premières années du 20e siècle livrent de précieuses informations. Le corps de bâtiment sud est alors surélevé d’un étage tout en conservant le principe d’un édifice en longueur terminé par des pavillons. Le corps de bâtiment nord est entièrement reconstruit. L’espace qui séparait les deux corps de bâtiment précédents est couvert et forme ainsi une galerie qui réunit l’ensemble en un seul édifice. La galerie est agrémentée de sept verrières zénithales permettant de faire entrer la lumière naturelle. Elle est en réalité double, et une partie plus basse est séparée de la partie principale par un alignement de colonnes en fonte. Elle sert de salon d’attente, de cabinet de lecture et ouvre, à l’est, sur le parc. A cette période, l’établissement bénéficie de l’installation d’un appareil perfectionné : le « vaporigène du Docteur Lajaunie », qui permet de chauffer l’eau puis de l’envoyer dans les fosses nasales. La morphologie générale de l’édifice a peu évolué depuis cette période même si des transformations importantes sont à noter. La façade sur l’Oriège a été reconstruite au cours du dernier quart du 20e siècle, hormis le portail d’entrée monumental, au centre. Les enduits extérieurs ont par ailleurs été entièrement refaits entre 2013 et 2016, passant d’un gris clair à un rouge assez soutenu, tendant vers le rose par endroit. La terrasse nord, au niveau du 2e étage, a été reconstruite au cours de l’hiver 2017-2018. L’intérieur a été entièrement réaménagé à plusieurs reprises pour répondre aux besoins d’un établissement thermal toujours en activité. Deux grandes campagnes de réhabilitation sont à noter, en 1987 et en 2002. L’escalier central est le seul vestige intérieur de l’établissement de la fin du 19e siècle. Deux édifices étaient étroitement associés à l’établissement du Teich : l’hôtellerie, au sud, dès le milieu du 19e siècle, et la blanchisserie, à l’ouest. Ces deux édifices ne sont pas conservés.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Moellon ; enduit ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

Ardoise

Typologie de plan

Plan allongé

Description de l'élévation intérieure

Rez-de-chaussée ; 2 étages carrés ; comble à surcroît

Partie d'élévation extérieure

Élévation ordonnancée

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; toit à plusieurs pans ; toit à plusieurs pans brisés

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

L’établissement du Teich est implanté sur la rive gauche de l’Oriège, en bordure de la rivière. Il présente un plan allongé, terminé aux extrémités est et ouest par deux pavillons et agrémenté d’un avant-corps central. La partie nord ne comporte qu’un rez-de-chaussée et un étage, contrairement à la partie sud qui se développe sur un étage supplémentaire et un comble à surcroît. La façade nord est ordonnancée. Elle comporte 15 travées de chaque côté de la porte monumentale pour la partie nord la plus basse, et 14 travées de chaque côté de l’avant-corps central pour la partie sud la plus haute. On retrouve là les 14 travées du projet initial des années 1860. Les pavillons latéraux comprennent chacun deux travées, et l’avant-corps central une seule. Le comble à surcroît est éclairé par des lucarnes frontons-pignons sur les façades nord des pavillons et de l’avant-corps, et par de simples lucarnes en façade partout ailleurs (7 travées de chaque côté de l’avant-corps central). L’édifice est bâti pour l’essentiel en moellon de pierre. Les élévations sont toutes couvertes d’un enduit épais (rouge) dans lequel est tracé un faux appareil. Seules les portes monumentales des façades nord et ouest sont en pierre de taille apparente. Toutes les toitures sont couvertes d’ardoises. Les toitures des trois pavillons de la partie sud sont surmontées d’épis de faitage en zinc. Au centre de la façade nord se trouve un avant-corps de bâtiment central contenant un portail d’entrée monumental. Il est agrémenté d’un fronton au tympan sculpté (blason ville d’Ax-les-Thermes), surmonté d’une pomme de pin au centre et de deux coupes sur les côtés. Sous le fronton se trouve un cartouche dans lequel est inscrit « LE TEICH ». Au centre du bâtiment, contre le mur sud, se trouve un escalier tournant à retours. Les marches sont en pierre. La rampe d’appui est en fer et porte une main-courante en bois. Au rez-de-chaussée, les deux volées latérales encadrent un petit bassin en mosaïque.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2017

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Université Toulouse Jean Jaurès

Date de rédaction de la notice

2017

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Comet Anaïs

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47