Église paroissiale Saint-Amans ou Saint-Fleuret

Désignation

Dénomination de l'édifice

Église paroissiale

Vocable - pour les édifices cultuels

Saint Amans ou saint Fleuret

Titre courant

Église paroissiale Saint-Amans ou Saint-Fleuret

Localisation

Localisation

Occitanie ; Aveyron (12) ; Estaing ; François Annat (place)

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Aveyron

Canton

Estaing

Adresse de l'édifice

François Annat (place)

Références cadastrales

1832 B1 117 ; 2015 AB 348

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Partie constituante non étudiée

Cimetière

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

Fin du Moyen Age ; Temps modernes

Siècle de campagne secondaire de consctruction

19e siècle

Description historique

Estaing fut le siège d'une importante baronnie dont la première référence remonte à 1028 avec Aldebert d'Estaing. Citée pour la première fois à fin du 11e siècle, l'église semble avoir été convoitée par les abbayes De Montsalvy et Saint-Victor de Marseille. Un premier texte daté de 1081 officialise sa donation à Montsalvy mais un deuxième document, daté de 1082, l'attribue à Saint-Victor de Marseille. Il semble qu'elle fut une annexe de l'église de Trédou (commune de Sébrazac) et qu'elle dépende par conséquent de l'abbaye Saint-Amans de Rodez. Son saint patron est d'ailleurs saint Amans même si le culte de saint Fleuret a largement supplanté le premier, donnant à l'église la double dédicace de Saint-Amans et Saint-Fleurert. En 1120, alors que l'église d'Estaing est confirmée dans les possessions de Montsalvy, elle figure toujours dans la liste de celles de Saint-Victor dressée par l'évêque Adhémar : "ecclesiam de Stagno". D'abord simple prieuré, l'église d'Estaing est érigée en cure en 1532. On compte d'abord deux prêtres distincts puis les deux charges sont réunies sous le titre de prieur-curé, secondé par des vicaires et "claustiers", moines délégués par le prieur de Montsalvy. Il ne subsiste aucun élément de l'église primitive dans laquelle était abrité le tombeau de saint Fleuret à l'exception peut-être du renforcement de maçonnerie qui se remarque à l'extérieur de la chapelle Saint-Fleuret, doublant la niche abritant les reliques du saint. Quoi qu'il en soit, la construction actuelle n'est pas antérieure à la fin du Moyen Age et semble bien être le résultat de plusieurs campagnes de travaux qui durent jusqu'au début de 17e siècle. L'édifice est particulièrement homogène mais on remarque, dans la partie nord-ouest que les grandes arcades n'ont pas le même profil que celles du reste de l'église qui pour certaines sont plus hautes. Il semble que la chapelle dite de Saint-Fleuret fit l'objet de travaux en 1669 lorsque l'on retira les reliques du tombeau aménagé dans la muraille pour les « enfermer dans une châsse précieuse » (Livre de Paroisse, page 20). Un décor peint est signalé à la partie supérieure de l'ancien tombeau. « Un élégant pinceau a tracé deux portraits de deux évêques revêtus de leurs ornements sacrés, l'un représente saint Amans, ancien titulaire [.] L'autre portrait représente saint Fleuret vêtu d'un habit blanc avec une tunique violette et un manteau jaune, une mitre d'un blanc éclatant sur la tête et une crosse à la main. Au bas de ce portrait se trouve cette épigraphe avec des lettres d'un pouce et dans l'idiome du pays : S Flouret. » Un livre de compte de la confrérie du Saint-Esprit daté de 1721, cité par Ginisty, signale une offrande de 60 francs pour achever de couvrir l'église. C'est à cette époque sans doute que l'on réalise la charpente de la nef centrale. En 1840, le conseil municipal votait une imposition extraordinaire de 400 francs pour la reconstruction d'une chapelle de l'église, située à l'est. Il s'agit très probablement de la chapelle Saint-Antoine dont l'édification précède de quelques années celle de la sacristie, édifiée au sud-est, qui porte la date de 1843 et qui remplace une sacristie pus vétuste, aujourd'hui transformée en chaufferie, sur le côté nord. En 1848, la commune avait déjà consacré 800 francs aux travaux d'aménagement de l'église. La reprise des maçonneries sur toute la partie orientale de l'édifice, depuis la rue du Pont avait permis de consolider la chapelle de la Vierge et d'aménager la sacristie et de construire l'escalier monumental de 24 marches en arc de cercle qui conduit à l'église (1845). Un projet d'agrandissement de l'église se fait jour quelques années plus tard avec l'ambition d'aménager une chapelle au nord, près de la chapelle Saint-Fleuret, à l'emplacement de l'ancienne sacristie. Ce projet restera sans suite. En 1892, l'ensemble des ossements conservés dans les chapelles basses sont vidés et transportés solennellement au nouveau cimetière. En 1918, la foudre s'abattit sur le clocher ; la municipalité engagea de nouveau travaux à partir de 1922 et remplaça la moitié sud de la toiture pour 7.000 Francs. En 1935, des travaux de rénovation des badigeons intérieurs sont entrepris sous la direction de l'architecte André Boyer. Les premiers échafaudages sont installés dans la chapelle sainte Catherine. Le décapage des enduits les plus anciens est réalisé à la boucharde et les clés de voûte sont nettoyées au burin. Ces travaux ont révélé près de la vieille sacrisitie, la présence de petites armoires murées qui devaient servir à abriter des jarres d'huile pour le sanctuaire. Durant le mois de décembre 1959, suite à des sondages dans le mur droit de la chapelle Saint-Fleuret, on mit au jour une ancienne niche de 80 cm de côté. Cette découverte confirmait que l'emplacement ne pouvait enfermer qu'une châsse ancienne et non la tombe du saint. Il fut décidé de l'agrandir afin d'y loger le reliquaire offert en 1880 par Monseigneur Bourret. La charpente et la toiture de l'église ont fait l'objet d'une restauration en 1973-1974 (Devis). Outre une réfection des installations électriques, le choeur est surélevé au mois de décembre 1974. L'ensemble des badigeons intérieurs de l'église ont été refaits en 2003 comme en atteste le dossier conservé au STAP 12. Ces travaux semblent avoir fait disparaître des éléments de décor peint sur lesquels on trouvait des inscriptions. Ils ont permis de retrouver une pierre sculptée, probable claveau d'une voussure romane. Rien ne permet de préciser si elle provient de l'église ancienne. Entre 2007 et 2009, la crypte fait l'objet d'un programme scénographique. Ainsi, la fenêtre de la chapelle sud est débouchée, le sol fait l'objet de carotages, le dallage et l'emmarchement de la nef centrale sont repris, en réutilisant les marches de l'ancien escalier dont l'extrémité inférieure est détruite. On perce également dans le mur sud de la chapelle une porte qui permet d'accéder à la crypte depuis l'ancien cimetière.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Schiste ; moellon ; calcaire

Matériaux de la couverture

Ardoise

Typologie de plan

Plan allongé

Typologie du couvrement

Voûte d'ogives

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; toit conique ; toit polygonal ; toit à un pan

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

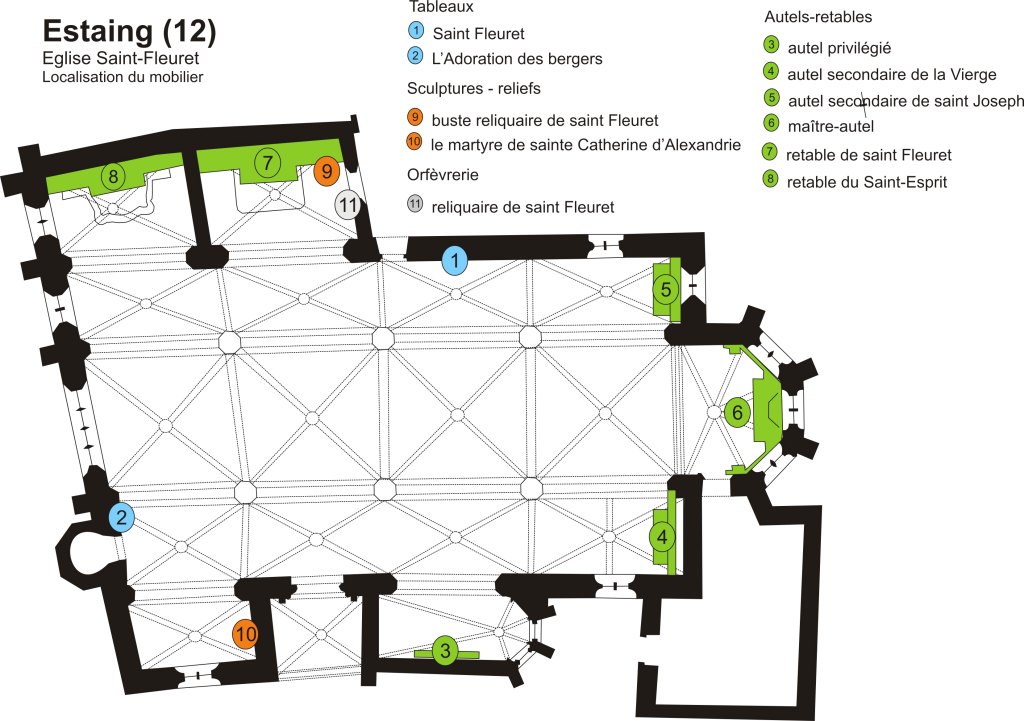

L'église se déploie sur deux niveaux. Trois chapelles basses, longtemps à usage d'ossuaire, constituent le socle de l'église proprement dite. Construites en moellons de schiste, les chapelles de la crypte sont formées de nefs voûtées parallèles éclairées chacune à l'est par une fenêtre cintrée et communicant par une ouverture surbaissée. La chapelle centrale, plus large que les chapelles latérales, est accessible par quelques marches et son sol, recouvert d'une dalle de béton, présente un dallage autour de l'autel. La chapelle sud communique avec l'ancien cimetière par un escalier. On remarque près de l'entrée, une niche en accolade. La chapelle centrale, conserve les vestiges d'un escalier conduisant dans la nef de l'église. Il s'agit là de l'ancien accès à la crypte. Près de l'autel, une niche est percée dans le mur nord, un placard a été aménagé dans le mur opposé. Dans la chapelle nord, les élévations conservent encore leur enduit sur lequel on devine les vestiges d'une peinture monumentale. Une niche en accolade est aménagée dans le mur nord près de l'entrée. L'édifice est construit en moellons de schiste mêlés à des pierres calcaires pour les encadrements de baies, les moulures ou les chaînages d'angle. Un escalier en éventail, long de 24 marches conduit à l'église. Le portail est précédé d'un porche maçonné couvert d'un toit à longs pans en ardoise. Il présente un décor mouluré (gable et torsade) qui semble n'avoir pas été terminé dans la partie supérieure. Le livre de paroisse laisse entendre qu'il pourrait avoir été déplacé à une époque indéterminée mais cette hypothèse est difficile à envisager. L'église se compose d'une vaste nef longue de 4 travées terminées par un chevet pentagonal. Les voûtes d'ogives reposent sur 6 élégants piliers hexagonaux supportant les grandes arcades qui ouvrent largement sur des collatéraux plus étroits qui précèdent côté nord deux profondes chapelles à fond plat et voûtées d'ogives. Il en est de même pour le collatéral sud, prolongé de part et d'autre du portail d'entrée par deux chapelles. La plus occidentale, à fond plat est éclairée par une baie gothique à deux lancettes flamboyantes, l'autre, à chevet polygonal, s'étire entre l'église et l'ancien cimetière. Une baie percée dans l'élévation méridionale de cette dernière a été murée suite à l'installation du retable. Les remplages de l'église sont équipés de verrières modernes signées Claude Baillon. La nef et le choeur sont couverts d'une toiture à longs pans en ardoises. Les parties supérieures de l'édifice sont accessibles par une tourelle d'escalier qui fait saillie sur l'élévation ouest et qui par suite d'un exhaussement dispose d'une toiture indépendante contenant l'horloge. Le clocher carré est couronné par une flèche octogonale en ardoise.

Technique du décor des immeubles par nature

Peinture ; sculpture

Indexation iconographique normalisée

Ornement architectural ; armoiries ; ange ; colombe ; casque ; femme (en buste) ; I.H.S.

Description de l'iconographie

Dans la crypte, un décor peint se devine encore dans la partie nord. On y voit des bannières.£Dans la chapelle saint Fleuret, le décor peint représente une série d'arcatures gothiques en trompe-l'oeil..£Les clés de voûte portent pour certaines un décor sculpté : dans l'abside : un ange présente un blason sur lequel étaient probablement peintes les armes de la famille d'Estaing, on remarque également plusieurs blasons, une colombe et le monogramme du Christ. La clé de la chapelle de la Compassion est la plus complexe : au-dessus d'un blason renversé, un casque maintenu par deux animaux affrontés.

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1927/12/29 : inscrit MH

Précision sur la protection de l'édifice

Eglise : inscription par arrêté du 29 décembre 1927

Référence aux objets conservés

IM12040367 ; IM12040364 ; IM12002146 ; IM12040366 ; IM12040361 ; IM12040369 ; IM12002187 ; IM12040363 ; IM12040362

Intérêt de l'édifice

À signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Affectataire de l'édifice

François Annat (place)

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2013

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie

Date de rédaction de la notice

2016

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Chabbert Roland

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47