Ensemble d'industrie du bois de la société des pipes Ropp

Désignation

Dénomination de l'édifice

Ensemble d'industrie du bois

Appellation d'usage

Société des pipes Ropp

Titre courant

Ensemble d'industrie du bois de la société des pipes Ropp

Localisation

Localisation

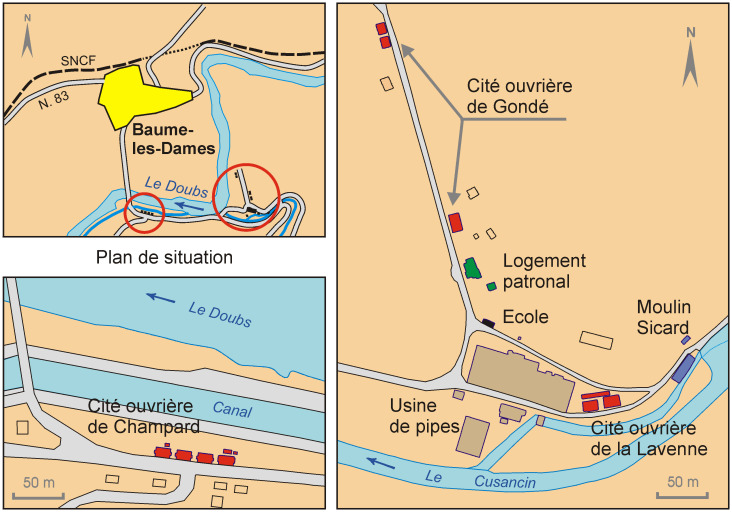

Bourgogne-Franche-Comté ; Doubs (25) ; Baume-les-Dames ; rue des Pipes

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Franche-Comté

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Vallées, plateaux et montagnes du Doubs

Canton

Baume-les-Dames

Lieu-dit

Gondé

Adresse de l'édifice

Pipes (rue des)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En écart

Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice

Cusancin (dérivation du)

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

4e quart 18e siècle ; 4e quart 19e siècle ; 20e siècle

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques ; daté par source ; daté par tradition orale ; daté par travaux historiques ; daté par source ; daté par tradition orale ; daté par travaux historiques ; daté par source ; daté par tradition orale

Description historique

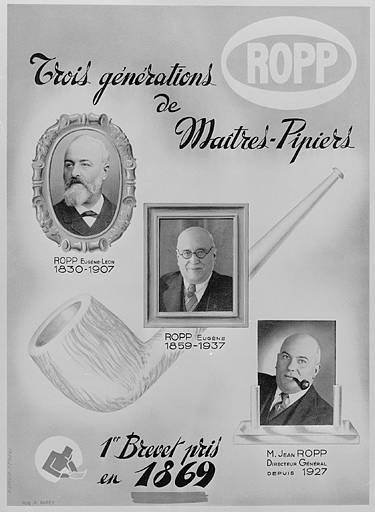

Eugène-Léon Ropp (1830-1907) fonde vers 1870 à Bussang (Vosges) une manufacture de pipes en merisier et d'articles de tabletterie et de caisserie en violette, coco, ébène. Il aurait déposé dès 1869 son premier brevet pour une pipe en merisier. Vers 1893, il transfère son entreprise dans l'ancien moulin Sicard, situé sur la commune de Cour (rattachée à Baume-les-Dames en 1895). Le moulin est acheté peu après par Ropp, puis converti en logement ouvrier lorsqu'une nouvelle usine est mise en service en 1896 ou 1897. Une demeure patronale, deux maisons d'ouvriers, trois logements collectifs et une conciergerie sont ensuite construits, tandis que de nombreux logements sont achetés par la société pour loger la centaine d'ouvriers qu'emploie l'usine au début du 20 siècle. Ropp entreprend une politique d'acquisitions foncières, poursuivie après sa mort par son fils et successeur Eugène Ropp (1859-1937). La ferme de Gondé, achetée en 1909-1910, est cédée à bail en 1918 pour la fourniture de lait et de fruits aux ouvriers de l'usine ; elle sera détruite par un incendie en 1964. La ferme de la Lavenne, acquise et louée en 1918, sera vendue en 1931. Un ancien café-restaurant, appelé maison Laillet (1995 AO 203), est acheté en 1923 : six logements ouvriers y sont aménagés. Le 3 janvier 1920 est créée la société anonyme des pipes Ropp, dont le siège social est fixé à Besançon. Un bâtiment y sera construit à cet effet en 1927 au n°7 bis avenue de la Gare. Un atelier, peut-être acquis en 1917, est établi à Saint-Claude (Jura) au n°8 rue du Plan du Moulin. En 1923, un petit immeuble, à usage d'atelier de polissage de pipes et employant 50 personnes, est également acheté à Etables, aux environs de Saint-Claude. En 1930, le groupe anglais Oppenheimer prend des parts dans la société via sa filiale Cadogan (successeur de C.J. Verguet Frères). La famille Ropp perd la majorité dès 1934. En 1941 est créée à Saint-Claude, situé en zone libre, une succursale dénommée SARL Jean Ropp, qui achète l'année suivante un bâtiment sis rue de la Poyat (revendu en 1950 à M. Lançon). La société s'approvisionne en merisier dans les environs de Baume-les-Dames et de Quingey (Doubs). Une fois livrées, les branches sont placées dans l'entrepôt couvert, dit séchoir à merisier, pour une durée de 3 à 5 ans. A l'issue de ce séchage naturel, un premier tri est effectué, puis le merisier passe dans l'autoclave. Après un repos de deux à trois semaines, appelé postage, le merisier est entreposé dans un séchoir à vapeur fermé, pendant plusieurs mois (de 3 à 12 mois), et exposé à une température d'environ 30°C. Le bois de merisier est ainsi prêt à être travaillé. Dès le début du 20e siècle, la bruyère est également utilisée pour la fabrication des pipes. A partir de 1945, les têtes de pipe en bruyère seront ébauchées à Saint-Claude ; l'usine de Baume-les-Dames continue néanmoins de créer ses modèles et d'effectuer les opérations de finissage. Le nombre des postes de travail passe ainsi de 34 en 1930 à 17 en 1968. Les étapes de travail des pipes en bruyère sont les suivantes : calibrage, ébauchage, varlopage, fond de pipes, rapage, perçage, choisissage, montage et finissage (masticage, polissage, vérifiage, affleurissage, teinture, ponçage, vernissage, éclaircissage, marquage). Dans les années 1950 et jusque dans les années 1970, la mode évolue vers le gainage des têtes de pipe (cuir cousu), pour lequel la société emploie six personnes à domicile, tandis que la pipe en merisier est progressivement délaissée. D'autres matériaux connaissent un regain d'intérêt (écume de mer, bois stratifiés et contrecollées, matières plastiques), même si le culottage est toujours effectué en bruyère, seule capable de supporter la température d'un foyer de pipe. L'usine entre, à partir des années 1970, dans une période de crise, marquée par la concurrence des pipes Butz-Choquin (fabriquées par le fabricant san-claud ien Berrod-Regad) et la mise en sous-traitance de certains produits (systèmes, viroles). La vente des logements et dépendances, à partir des années 1960, n'empêche pas le déclin de l'usine qui, malgré une reprise par la société Amiel Diffusion en 1989, ferme ses portes en septembre 1991.

Description

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

Énergie hydraulique ; produite sur place ; turbine hydraulique

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée ; propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2002

Copyright de la notice

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Date de rédaction de la notice

2002

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Favereaux Raphaël

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier