Grotte de fraîcheur du château de Bonrepos

Désignation

Dénomination de l'édifice

Grotte artificielle

Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique

De fraîcheur

Appellation d'usage

Du château de Bonrepos

Titre courant

Grotte de fraîcheur du château de Bonrepos

Localisation

Localisation

Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Bonrepos-Riquet

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Haute-Garonne

Canton

Verfeil

Lieu-dit

Bonrepos

Références cadastrales

2008 A2 173

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Nom de l'édifice

Parc ; jardin d'agrément

Références de l'édifice de conservation

IA31010008

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e moitié 17e siècle

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par analyse stylistique

Description historique

Dès le mois de juillet 1657, soit un an après le début de la construction du château, Riquet commande au jardinier de Bonrepos, François Audiguier, la réalisation du "jardin, les ales du bois, les cabinets, les vaisseaux, les niches et les parterres". Mais la datation précise de la grotte-nymphée demeure à ce jour incertaine. Cet aménagement a pu intervenir dès les premiers terrassements extérieurs (autour de 1653) comme aux différentes périodes d'intervention sur les jardins (1657), les terrasses (1673 : avant les plantations de buis) ou sur les murs de soutènement. Il est mentionné, en effet, une intervention de Jean-Mathias, en 1699, pour refaire le mur de soutènement de la terrasse sud. La mode des grottes de fraîcheur, inspirée des modèles antiques, est importée d'Italie en France dès la Renaissance. Au 17e siècle, elles sont un ornement courant du jardin. Sur le modèle de Saint-Germain-en-Laye, les grottes s'intégraient fréquemment, comme c'est le cas à Bonrepos, sous un niveau de terrasse, accompagnées par un escalier à volées convergentes qui mettait en relation deux niveaux de jardin. Aussi la grotte de Bonrepos a-t-elle pu s'inscrire dans le programme des embellissements du jardin prévus par Riquet dès 1657. Dès le 18e siècle, l'évolution des pratiques a fait abandonner ces fabriques de jardin pour raisons d'hygiène, humidité, mousses et moisissures rendant ces lieux malsains. La grotte de Bonrepos s'est vue transformée en voie de circulation entre les cuisines du sous-sol du château et le potager : une porte de communication, datable du 19e siècle, a été percée dans l'abside de la grotte, et le niveau initial du sol rehaussé.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Brique et pierre à assises alternées ; bossage ; brique ; maçonnerie ; rocaille ; plaquis

Matériaux de la couverture

Terre en couverture

Typologie de plan

Plan rectangulaire régulier

Description de l'élévation intérieure

1 vaisseau

Typologie du couvrement

Cul-de-four ; voûte en berceau en anse-de-panier ; roche en couvrement

Typologie de couverture

Terrasse

Commentaire descriptif de l'édifice

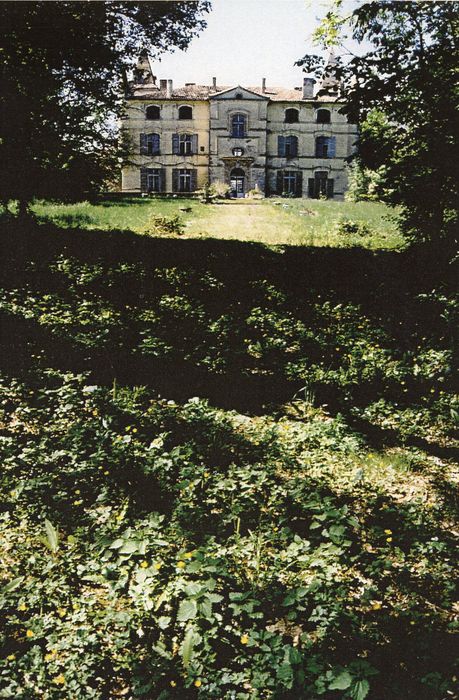

La grotte est située sous la première terrasse méridionale qui borde le fossé sud du château. Elle est de plain-pied, côté nord, avec le fossé à sec et, côté sud, avec le jardin bas. Au-dessus de la grotte, la terrasse forme une avancée qui donnait accès à un escalier à volées convergentes dont on peut voir encore les traces de chaque côté de la grotte. Toute protection de cette avancée, éventuellement par balustres, a disparu. La grotte elle-même ouvre sur le jardin bas par un arc en anse de panier dont l'extrémité s'est effondrée. Les montants conservent les traces d'un bossage en assises alternées pierre et brique. L'intérieur présente une pièce voûtée en anse de panier, de plan rectangulaire, terminée par une abside. Celle-ci a été dénaturée par une ouverture postérieure. La pièce est divisée en trois travées séparées par des pilastres de brique et pierre alternées. Le reste est en maçonnerie de brique, la voûte est constituée de briques sur chant. Deux niches en cul-de-four occupent la travée centrale en vis-à-vis. Le plafond bas et les proportions des niches indiquent que le niveau du sol est probablement rehaussé. Murs et voûte sont revêtus de moellons de roche spongieuse collés au mortier. Cette roche couvre aussi les assises en pierre des pilastres, tandis que sur les assises en briques sont appliqués des coquillages bombés.

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

2008/07/31 : classé MH

Précision sur la protection de l'édifice

En totalité, le château avec ses fossés et les deux ponts qui les enjambent, les deux cours antérieures ouest, la terrasse sud, les bâtiments des communs, l'orangerie, les jardins, et le parc dans lequel sont conservés les aménagements hydrauliques conçus par Riquet (cad. A2, parcelles 166, 167, 172, 173, 188, 189, 190, 467, 468, 469) : classement par arrêté du 31 juillet 2008

Précisions sur les éléments protégés

Château ; communs ; parc ; fossé ; pont ; terrasse ; orangerie ; digue ; bassin ; glacière ; nymphée

Intérêt de l'édifice

À signaler

Observations concernant la protection de l'édifice

Rare exemple, très bien conservé, des grottes de fraîcheur du XVIIe siècle actuellement répertoriées en Midi-Pyrénées.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Conditions d'ouverture au public

Ouvert au public ; ouvert sur demande

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2009

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie

Date de rédaction de la notice

2009

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Fournier Claire

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47