Parc et jardin d'agrément du château de Bonrepos

Désignation

Dénomination de l'édifice

Parc ; jardin d'agrément

Appellation d'usage

Du château de Bonrepos

Titre courant

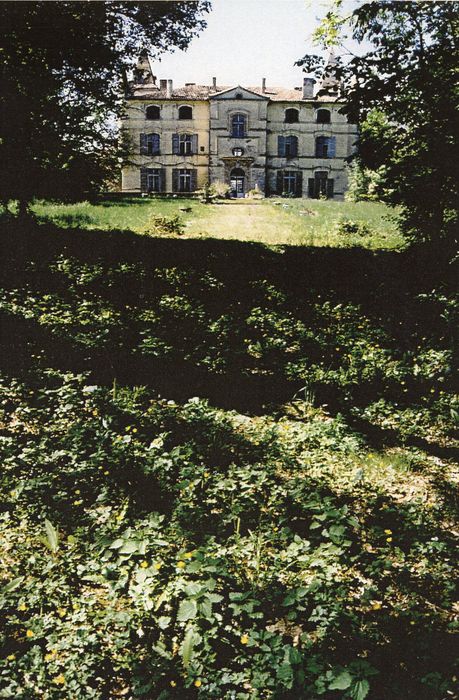

Parc et jardin d'agrément du château de Bonrepos

Localisation

Localisation

Occitanie ; Haute-Garonne (31) ; Bonrepos-Riquet

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Haute-Garonne

Canton

Verfeil

Lieu-dit

Bonrepos

Références cadastrales

2008 A2 166, 167, 171, 172, 175, 188 à 190, 482

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Partie constituante non étudiée

Vivier ; allée ; fontaine ; terrasse en terre-plein ; bassin ; allée cavalière ; escalier

Nom de l'édifice

Château

Références de l'édifice de conservation

IA31010218

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

3e quart 17e siècle ; 1ère moitié 18e siècle ; 2e moitié 18e siècle ; 19e siècle ; 1er quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1657 ; 1674 ; 1698 ; 1699

Commentaires concernant la datation

Datation par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source ; attribution par travaux historiques

Description historique

Dès 1655-1656, avant même la construction du château, des premiers travaux de terrassement sont entrepris par Riquet dans le fond du parc. En mars 1657, les sieurs Salvy Faure et Bertrand Capas travaillent sur une large allée dessinée par Riquet lui-même, qui doit longer le grand bassin supérieur. En juillet 1657, le jardinier de Bonrepos, François Audiguier, est mandaté pour réaliser le jardin (allées, cabinets, vaisseaux, niches et parterres). En 1671, la présence de François Andréossy est attestée à Bonrepos : il s'occupe de faire construire un système d'adduction d'eau souterrain, et de faire édifier la terrasse au sud. La construction de la grotte de fraîcheur, non mentionnée, pourrait dater de cette période (1671-1673). Des factures au nom de Riquet indiquent, "après achèvement des terrasses", une importante commande de buis réalisée du 8 avril 1674 au 19 avril 1675. En 1698 et 1699, son fils Jean-Mathias fait refaire une partie de la terrasse sud qui s'est effondrée. Le plan terrier levé en 1727 et dessiné en 1730 pour le compte de Marie-Louise de Montaigne, veuve de Jean-Mathias de Riquet, donne un état des jardins à cette date : cet état pourrait bien correspondre à celui commandé par Riquet lui-même. Sur ce plan, l'axe principal du jardin va du sud au nord et passe devant a façade sur parterres du château. Une vaste terrasse orientée au sud vers la vallée du Girou est ornée, sur la partie haute, de broderies de buis et d'un bassin. A l'est du château, s'étend un parterre compartimenté avec bassin. Le talus nord est occupé par des plantations régulières (vergers ? mûriers ?). Les bois couvre la Garenne. A cette date encore, l'ancienne chapelle qui ferme le parterre à l'est. Au-delà, le terrain est divisé en parcelles agricoles laniérées ne relevant pas du domaine. L'agrandissement du parc est réalisé après 1757 par le petit-fils de Riquet : Jean-Gabriel Amable Alexandre. Sur le plan aquarellé du domaine, datable de la 2ème moitié du 18e siècle, le parc s'organise selon un nouvel axe transversal est-ouest, incluant les anciennes parcelles agricoles à l'est. Celles-ci font l'objet d'un traitement paysager avec allée centrale et contre-allées, aménageant une perspective vers l'horizon. Cet axe est-ouest traverse le château de part en part, mettant en valeur, en rez-de-chaussée, la transparence des vestibules. L'axe sud-nord est décalé et se prolonge désormais dans les jardins en terrasses grâce au déplacement des bassins et à l'aménagement de nouveaux escaliers. Ce plan très précis, fait mention de parterres, d'alignements et de dispositions diverses, telles que le bosquet à allées rayonnantes situé au nord-est du parc. Le bras inférieur du vivier y est transformé en un véritable canal bordé de plantations régulières. Le tracé actuel de la pièce d'eau ne paraît pas correspondre, cependant, au dessin géométrique qu'il en est fait. Exécuté assez tardivement (probablement vers 1770-1780), ce plan pourrait faire état des projets les plus tardifs sur le domaine, dont l'orangerie et l'embellissement du parc. Des achats importants de mûriers et d'arbres fruitiers sont notés en 1768 et 1771 : la culture des mûriers, très répandue tout le long du canal pour raison commerciale, a pu se développer à Bonrepos sur le versant nord du château orienté vers le vivier. Des interventions plus récentes peuvent se lire sur l'ensemble du parc : plantations de cèdres (19e siècle) sur ce même versant nord, platanes en quinconces sur la chaussée de terre séparant les deux bassins (début 20e siècle ?). A l'abandon depuis le milieu du 20e siècle, le parc est tombé progressivement en déshérence. Les opérations de débroussaillage menées par la municipalité depuis le rachat du domaine (2008) permettent à nouveau la lecture de sa composition.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Brique ; maçonnerie

Typologie de plan

Jardin régulier

Typologie du couvrement

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier de distribution extérieur : escalier symétrique, en maçonnerie

Couverts ou découverts du jardin de l'édifice

Bois de jardin ; bosquet ; parterre de gazon ; palissade de verdure

Commentaire descriptif de l'édifice

Grâce au débroussaillage, les différents niveaux topographiques du parc sont relativement perceptibles et les grands axes structurants du parc ont retrouvé leur lisibilité. Ce sont, d'une part, un axe sud-nord qui passe devant la façade orientale sur parterre du château, depuis les terrasses vers le bois de la Garenne, et un axe ouest-est, nettement mieux conservé, qui part de la grille d'entrée du château pour se terminer, à l'est, par la lisière des parcelles agricoles. Le château est ceinturé de fossés secs, larges de 8 à 9 m. Ils englobent la cour d'arrivée à l'ouest. Un terrassement, du même niveau que le sol de la cour d'arrivée, fait le tour des fossés, à l'exception du côté nord où un simple mur de brique sépare le fossé du terrain descendant en pente vers le vivier. Au sud, le terrassement surplombe un vaste jardin en terrasse orné d'un grand bassin. Sous la façade sud du château, une grotte de fraîcheur (ancien nymphée?) est incluse dans l'épaisseur du terrassement, sous un escalier à volées convergentes dont il reste quelques traces. La grotte ouvre sur le jardin au sud. Ce jardin bas est soutenu par un imposant mur de soutènement de 130 mètres de longueur, en brique. Devant la façade est du château, un parterre engazonné précède une allée axiale accompagnée de deux contre-allées parallèles. L'extrémité de l'allée axiale est marquée par un piédestal portant un vase Medicis colossal, en terre cuite mais entièrement cimenté. L'orangerie est édifiée le long de la contre-allée sud. L'ancienne maison du jardinier est accolée, en équerre, à l'orangerie. La contre-allée nord se poursuit sous le mur nord du fossé et vient rejoindre l'avant cour. Les versants du vallon de la Garenne, au nord et au nord-est du château, ont perdu leur lisibilité en raison du développement non maîtrisé du couvert végétal. Proche de l'ancien ruisseau du Coulombrès se trouve une glacière. A quelques dizaines de mètres de là, contre le talus, se situe l'ancienne résurgence de l'eau en excès, canalisée dans un bassin maçonné. Un pont en brique menaçant ruine donne accès au tertre qui sépare les deux bras supérieurs de l'ancien vivier. Toute cette zone est occupée par des vestiges de dispositions hydrauliques relatives aux "bassins d'essais" ou "maquette hydraulique" de Bonrepos. Le parc possède encore de nos jours quelques essences d'arbres assez majestueuses qui suggèrent un passé remarquable (des "Aesculus hippocastanum" ou marroniers d'Inde, des "Morus alba""ou mûriers blancs, quelques arbres fruitiers (pyrus, prunus...), des buis commun "Buxus sempervirens" pluricentenaires. A l'extérieur, le paysage se compose essentiellement des terres agricoles du Lauragais dont les collines molassiques entourent le parc de leurs ondulations.

Technique du décor des immeubles par nature

Céramique

Indexation iconographique normalisée

Amphore ; vase

Description de l'iconographie

Le jardin est orné de poteries en terre cuite : vase Médicis monumental sur piédestal carré au fond de l'allée axiale à l'est (ensemble cimenté) et amphores sur piédestaux dressées aux angles de la cour d'honneur.

Commentaires d'usage régional

Jardin régulier ; jardin classique

État de conservation (normalisé)

Envahi par la végétation,mauvais état,menacé,vestiges

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

2008/07/31 : classé MH

Précision sur la protection de l'édifice

En totalité, le château avec ses fossés et les deux ponts qui les enjambent, les deux cours antérieures ouest, la terrasse sud, les bâtiments des communs, l'orangerie, les jardins, et le parc dans lequel sont conservés les aménagements hydrauliques conçus par Riquet (cad. A2, parcelles 166, 167, 172, 173, 188, 189, 190, 467, 468, 469) : classement par arrêté du 31 juillet 2008

Précisions sur les éléments protégés

Château ; communs ; parc ; fossé ; pont ; terrasse ; orangerie ; digue ; bassin ; glacière ; grotte artificielle

Intérêt de l'édifice

À signaler

Observations concernant la protection de l'édifice

Le parc du château de Bonrepos présente un grand intérêt, aussi bien pour la connaissance de la personnalité de P.P. Riquet et de la genèse du projet sur le canal (sens de l'anticipation et aménagement de la célèbre "maquette hydraulique") que pour celle du mode de vie d'une grande famille aristocratique aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Conditions d'ouverture au public

Ouvert au public

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2009

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie

Date de rédaction de la notice

2009

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Fournier Claire

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Sous-dossier avec sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47