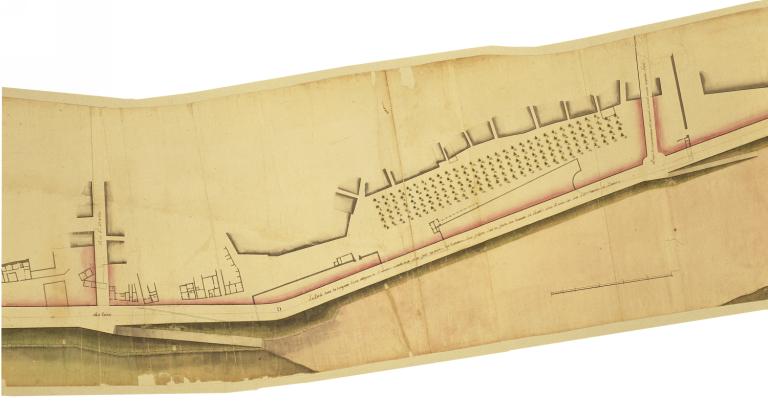

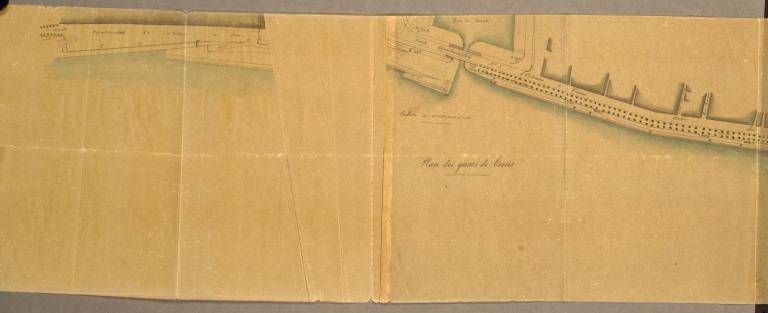

Quai dit quais de Tours

Désignation

Dénomination de l'édifice

Quai

Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique

Quai

Titre courant

Quai dit quais de Tours

Localisation

Localisation

Centre-Val de Loire ; Indre-et-Loire (37) ; Tours ; Malraux (avenue André) ; France (place Anatole) ; Pont-Neuf (quai du) ; Port-Bretagne (quai du)

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Région Centre-Val de Loire

Canton

Tours-Centre

Adresse de l'édifice

Malraux (avenue André) ; France (place Anatole) ; Pont-Neuf (quai du) ; Port-Bretagne (quai du)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice

Loire (la)

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

4e quart 18e siècle ; 3e quart 19e siècle

Description historique

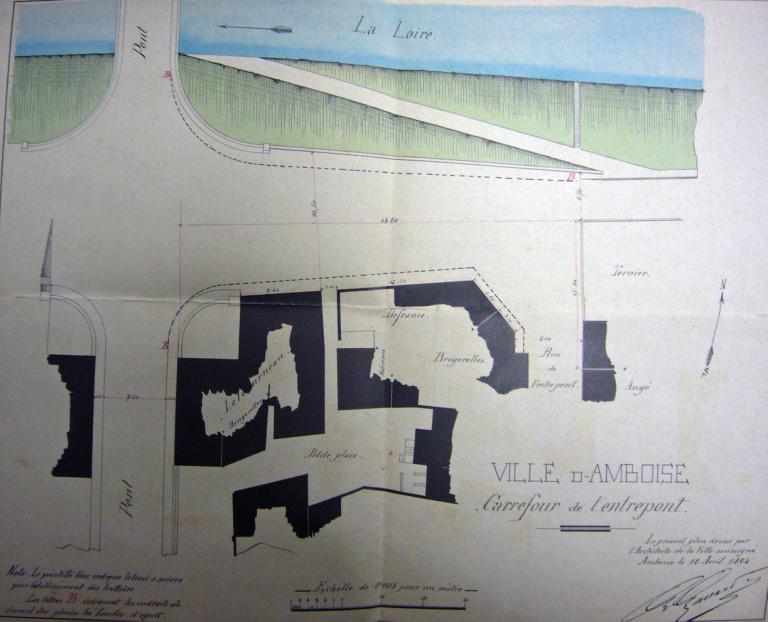

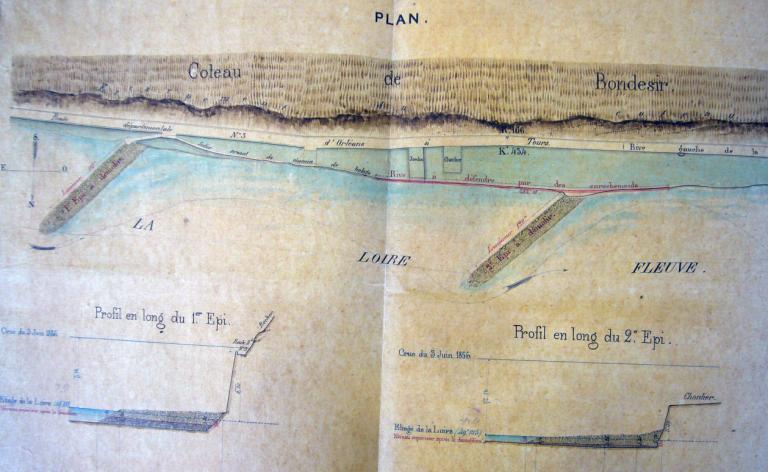

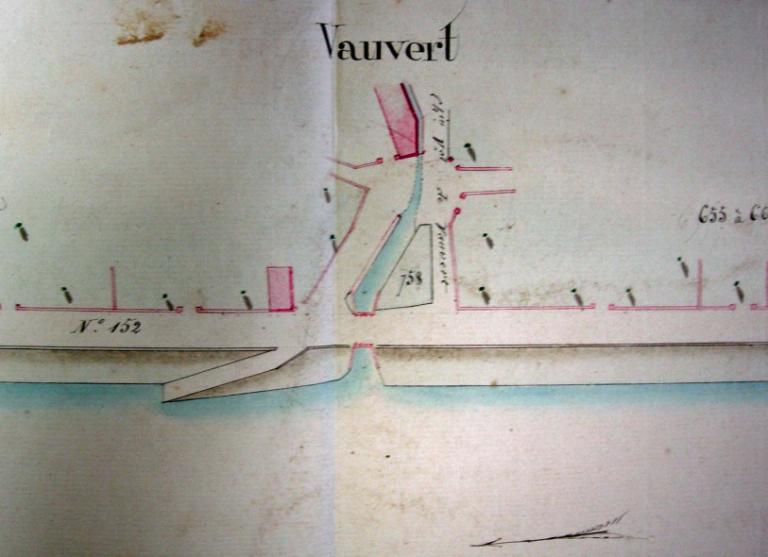

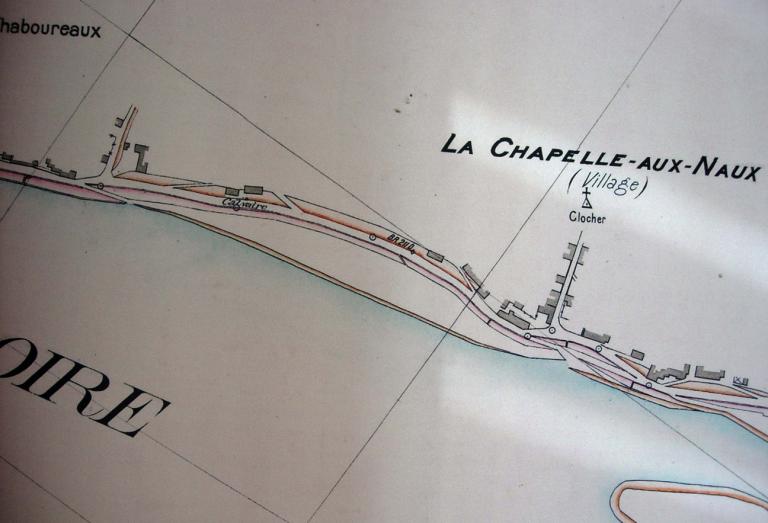

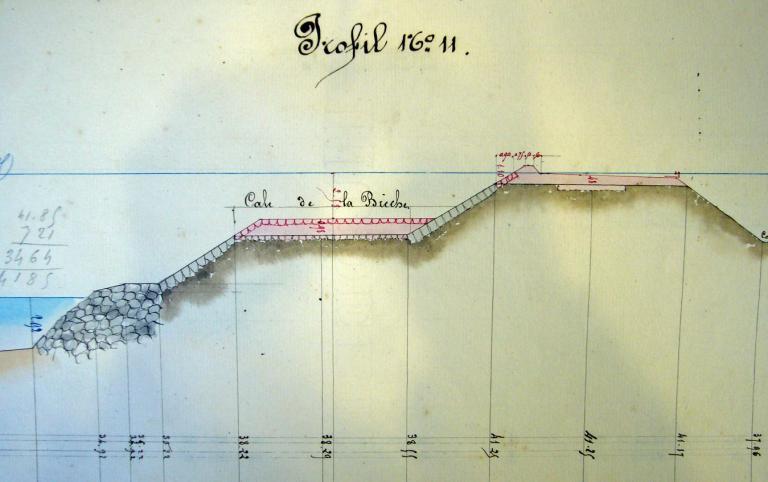

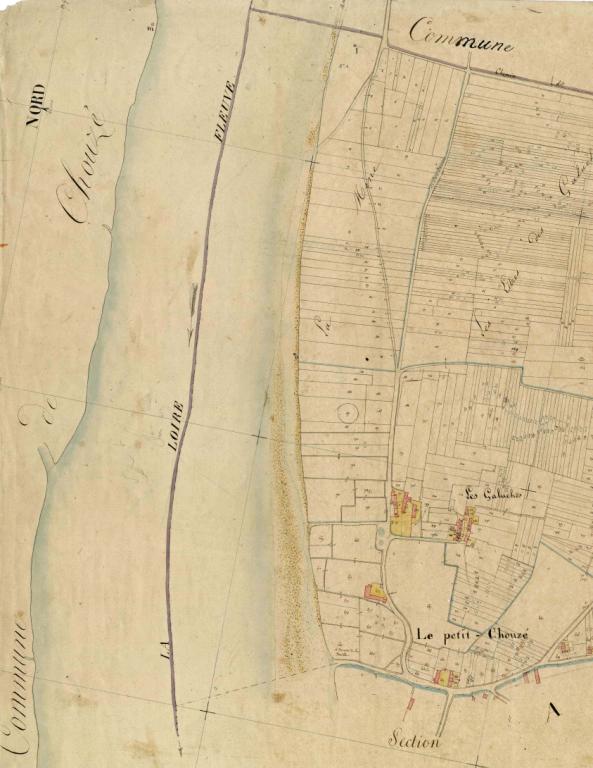

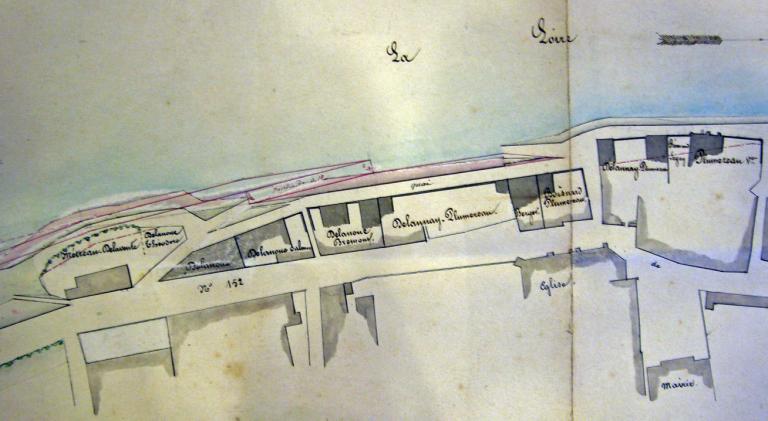

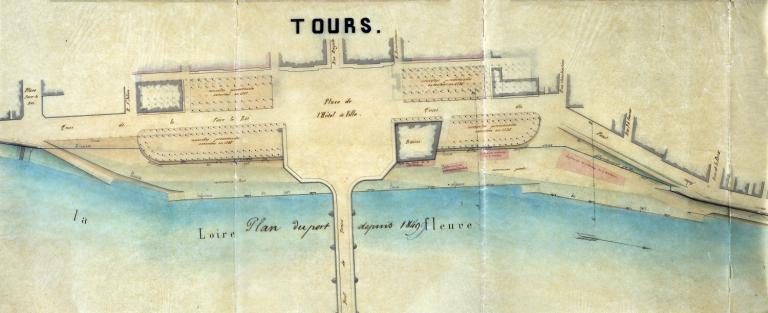

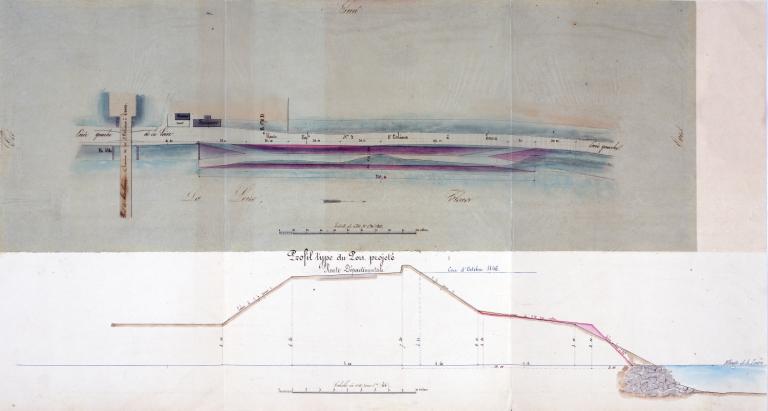

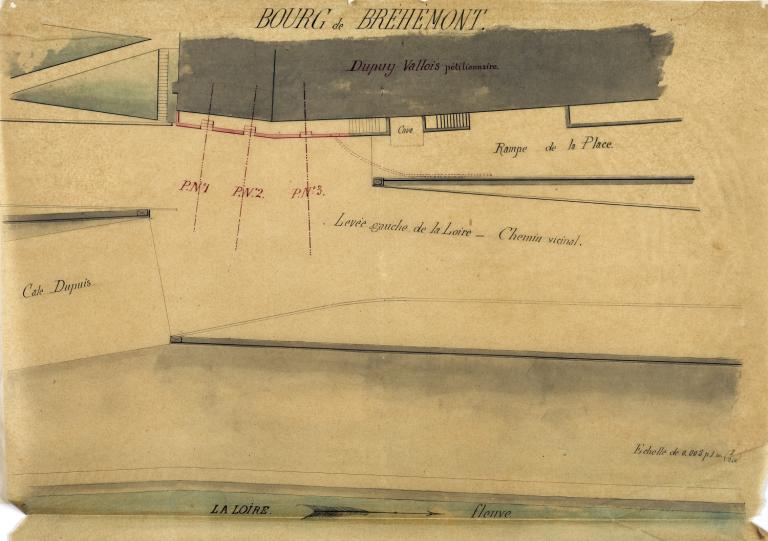

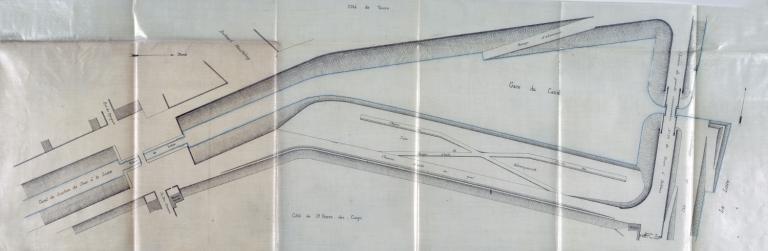

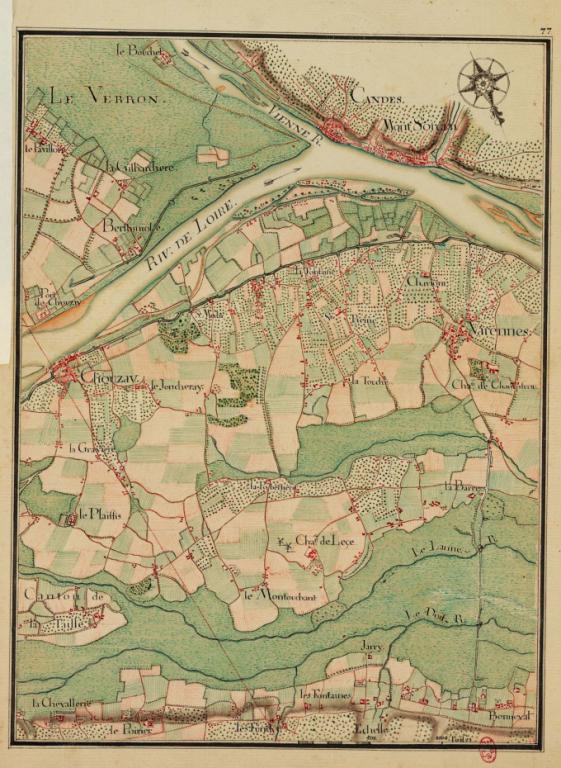

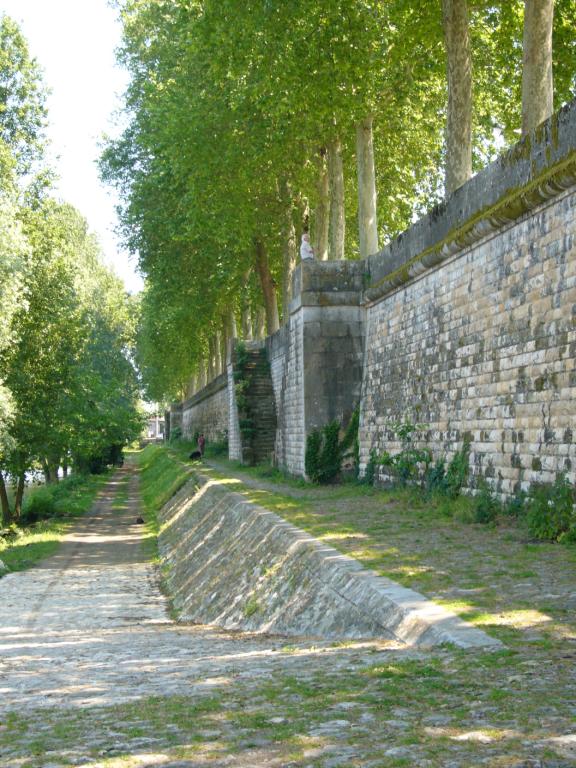

La construction des quais de Tours est liée, dans un premier temps, à l'établissement du nouveau pont sur la Loire entre 1765 et 1778. La réalisation de ce pont rend en effet nécessaire la destruction de l'île Saint-Jacques dont les importants remblais sont utilisés pour aménager des quais longeant la ville afin d'éviter les inondations. Ces travaux sont effectués sur des fonds d'Etat. Plusieurs plans datables des années 1770 présentent une situation des quais pour cette période mais il est difficile de savoir s'il s'agit de projets ou de plans restituant un état existant. Les quais semblent alors être constitués d'une berge surélevée maçonnée du côté du fleuve et interrompue par des cales assurant l'accès à la Loire et généralement orientées vers l'aval.Les documents du début du XIXe siècle (plan de 1818, cadastre de 1833) confirment la présence d'un perré haut longeant toute la ville côté rive gauche et interrompu par cinq cales abreuvoirs simples orientées vers l'aval. En 1825, des banquettes (parapets, en terre probablement) sont construites le long des quais de la ville de Tours pour lutter contre les crues.Au début des années 1840, les ingénieurs estiment qu'il est nécessaire d'améliorer les quais à Tours : l'architecte de la mairie, Guérin, dresse en 1842 un projet de construire sur la rive gauche, de part et d'autre du pont de pierre, deux fois 170 mètres de quais en maçonnerie couronnés par un bahut de même hauteur et même disposition que celui du pont (emplacement place Anatole France). En 1843, l'ingénieur Jégou expose que les quais de Tours sont abusivement encombrés de dépôts de toute nature et qu'ils doivent être soumis à un règlement sévère en attendant qu'on les ait reconstruits et portés à un état digne de la ville à laquelle ils appartiennent. Rien ne se fait et, lors de la crue d'octobre 1846, les habitants doivent élever à la hâte une banquette provisoire en terre qui s'avère relativement efficace puisqu'elle évite la catastrophe : la Loire ne s'est pas déversée dans la ville.Le mois suivant la crue, l'ingénieur Cormier propose pour préserver la ville des inondations d'établir un quai constitué d'un mur vertical et d'un parapet en pierre bordé d'un large trottoir depuis la place Foire le Roi à la rue Bonaparte (emplacement actuel du pont Napoléon ?). Une banquette insubmersible de la même largeur que le parapet et le trottoir serait établie entre la Foire le Roi et l'entrée du canal de jonction et depuis la rue Bonaparte jusqu'au bureau d'octroi de l'abattoir. Le maire de Tours propose d'envoyer une délégation afin de solliciter du gouvernement l'autorisation d'exécuter rapidement ces travaux. Cette requête est entendue puisqu'en 1847, l'Administration arrête le principe d'exhausser les quais en construisant des banquettes élevées de 50 cm au-dessus de la crue de 1846. Ces travaux semblent être exécutés puisqu'une délibération du conseil municipal expose en janvier 1849 que l'administration des Ponts-et-Chaussées vient d'exhausser les banquettes et que les habitants s'opposent à la fermeture de la lacune située vis à vis des Trois Barbeaux. La ville s'engage alors à fermer à ses frais la lacune ainsi laissée dans la banquette de défense, en cas d'inondation.En octobre 1852, lors du passage de Louis Napoléon Bonaparte à Tours, les habitants rédigent une pétition dans laquelle ils se plaignent que les travaux de banquettes insubmersibles construites au-devant des quais encaissent trop ces quais et empêchent la circulation de l'air dans les bas quartiers. L'ingénieur Cormier propose, en décembre 1852, de réaménager complètement les quais en amont (depuis l'entrée du canal) et en aval du pont de pierre (jusqu'à l'entrée du Champ de Mars). Il s'agit d'élargir les quais d'environ 16 mètres de large sur toute leur longueur et d'établir les nouveaux ouvrages en avancée sur le fleuve. Cette solution permet de régler le problème d'insalubrité des quartiers longeant la Loire. Le plan dressé par Cormier montre un état des quais de Tours assez proche de ce que l'on peut observer aujourd'hui, notamment concernant les aménagements portuaires prévus de part et d'autre des ponts (pont suspendu de Saint-Symphorien et futur pont suspendu Bonaparte). Cependant, ce projet apparaît dans un premier temps beaucoup trop coûteux et est écarté. On envisage seulement de remplacer la banquette en terre existante par un parapet en moellon couronné en pierre de taille. Cette solution ne permet d'élargir le quai que de 60 cm.Après la crue de 1856, l'urgence de réaliser des travaux assurant une défense efficace contre les inondations ressurgit. Un projet relatif à la défense de la ville contre les inondations de la Loire et du Cher est rédigé par les ingénieurs et approuvé par le ministre des Travaux publics le 20 juin 1857. Il comprend trois volets : - Exhaussement de la levée ouest du canal de jonction Cher / Loire- Exhaussement d'une partie de la levée septentrionale du Cher- Exhaussement des quais de la Loire (rive gauche) entre la gare du canal et le quartier de la cavalerie (Champ de Mars) : 1,75 m en amont du pont de pierre et 1,50 m en aval de ce pontOn ne sait pas dans quelle proportion ces travaux ont été effectués. Ce dont on est sûr c'est que la loi du 28 mai 1858 relative à la réalisation de travaux destinés à mettre les centres de population à l'abri des inondations dégage des crédits importants. Un nouveau projet est alors approuvé par décision ministérielle le 28 janvier 1859 : il concerne l'établissement de murs de quais entre la gare du canal et le quartier de la Cavalerie et s'élève à 1 129 000 F. La ville de Tours doit participer à un tiers des dépenses, le reste est financé par l'Etat.Les travaux sont en cours d'achèvement à la fin de l'année 1860, période durant laquelle l'ingénieur refuse de satisfaire la demande des fabricants de faïence et des marchands de poterie de Saint-Pierre-des-Corps réclamant l'établissement d'un abordage supplémentaire au niveau de la rue du Port Feu Hugon (une seule cale est projetée). L'ingénieur fait alors observer qu'eu égard à l'état d'achèvement des travaux des quais on ne peut songer à y établir un nouveau port. On note à ce propos que la cale effectivement établie à cet endroit à la fin des années 1850 n'existe plus aujourd'hui (détruite vers 1972 au moment de la construction du pont Mirabeau).Il semble cependant que l'achèvement s'éternise puisqu'en 1863, il est encore question de supprimer l'établissement des Bains Houtin (situés rive gauche, à l'entrée du pont de pierre) afin de terminer les travaux des quais.Durant les années 1870, des escaliers sont ajoutés le long des quais pour faciliter la communication entre le fleuve et les quartiers de la ville, notamment celui de la Poissonnerie (en amont du pont Napoléon).Il semble que les quais de Tours ne subissent pas de modifications notables jusqu'aux bombardements de 1940 qui nécessitent des réfections importantes, notamment aux abords du pont Wilson et du pont Saint-Symphorien. Les parties reprises à cette période sont identifiables grâce à la présence d'un bandeau plat remplaçant le demi tore ornant le haut du mur de quai côté fleuve.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Pierre

Commentaire descriptif de l'édifice

Situés rive gauche, depuis la gare du canal jusqu'au pont Napoléon (environ 2,4 kilomètres de long), les quais de Tours isolent la ville du fleuve au moyen d'un mur d'environ 5,5 mètres de haut. Côté Loire, ce mur est longé par un perré taluté servant d'abordage (il est pourvu d'escaliers et de boucles d'amarrage). Le chemin maçonné de circulation, entre le perré et le mur de quai, est légèrement incliné vers le fleuve et mesure trois mètres de large. Une quinzaine d'escaliers droits (simples ou doubles) assurent la liaison entre la ville et le fleuve.Un demi tore orne le haut du mur de quai sur toute sa longueur (côté fleuve) sauf sur certaines sections où il est remplacé par un bandeau plat (abords du pont Wilson, amont du pont Napoléon, amont de la passerelle Saint-Symphorien) : il semble que les parties bordées d'un bandeau plat correspondent aux sections reconstruites après les bombardements de 1940.

Protection et label

Observations concernant la protection de l'édifice

Ouvrage non recensé par la DIREN. Les perrés 37261-3 et 37261-10 ont été inclus dans cette notice.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2010

Copyright de la notice

(c) Région Centre-Val de Loire, Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2012

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Mauret-Cribellier Valérie

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06