Jardin public des Vignaux

Désignation

Dénomination de l'édifice

Jardin public

Appellation d'usage

Des Vignaux

Titre courant

Jardin public des Vignaux

Localisation

Localisation

Occitanie ; Hautes-Pyrénées (65) ; Bagnères-de-Bigorre ; rue Saint-Vincent

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Hautes-Pyrénées

Adresse de l'édifice

Saint-Vincent (rue)

Références cadastrales

2014 AM 195

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

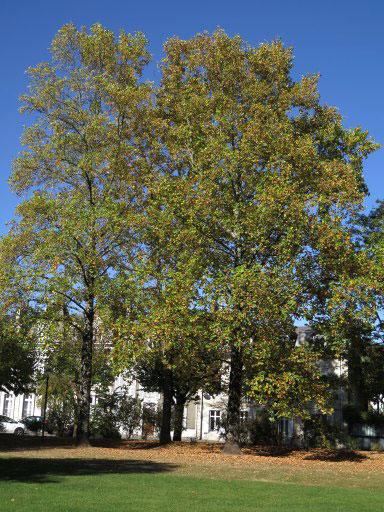

Arbre isolé ; groupe d'arbres

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e moitié 17e siècle ; 3e quart 19e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

2e moitié 20e siècle

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Roquelaure, Maréchal de (commanditaire)

Description historique

A l'origine, il s'agit d'une vigne plantée hors des remparts de la ville, d'où son nom "les Vigneaux". Dès la 2e moitié du 17e siècle, avec la progression du thermalisme, la ville de Bagnères réalise ses premiers aménagements d'urbanisme : des espaces libres sont plantés d'arbres en alignement ou en quinconce pour devenir des lieux de promenade. C'est le cas du jardin des Vignaux qui, bien que relevant d'une propriété aristocratique, devient ainsi le premier jardin public de la ville de Bagnères : "un grand pré fermé de murs de forme carrée où feu M. le Maréchal de Roquelaure a fait planter quelques allées de chênes et d'ormes". Il apparaît ainsi, bien détaché au nord du bourg ancien, sur une vue cartographiée cavalière de la ville (1658). Il est également visible sur un plan de 1714 (parcelle 33) marqué par un calvaire au centre. Le jardin est mentionné sur tous les anciens plans sous l'appellation "promenade des Vignaux" ou "Vigneaux". Il figure aussi sur le plan de la ville de 1789 (A.M.) avec une emprise bien plus grande qu'aujourd'hui puisqu'il couvre une partie de la place du marché (place du Foirail). Acquise par la municipalité en 1791, la promenade des Vignaux subsiste avec la même emprise et les mêmes plantations en quinconce jusqu'au 19e siècle (plan cadastral napoléonien de 1818 et plan récapitulatif de 1846). En revanche, il apparaît amputé de sa partie occidentale et clôturé sur le Nouveau Plan de Bagnères (non daté) et sur le plan Pambrun de 1856, après la création de la rue Saint-Vincent. Sa transformation en jardin paysager remonte très certainement aux années 1860, car le plan d'alignement de 1864 montre le changement radical de parti dans le plan (allées sinueuses) et les plantations. Il devient jardin public en 1867, par arrêté municipal. Le jardin du Vignaux est devenu un parc paysager irrégulier planté d'essences recherchées pour la période. Il répond à une typologie de parc arboretum, selon les pratiques locales encouragées par la mode des jardins anglais et le modèle du Jardin Massey de Tarbes (comme le jardin Géruzet). Les cartes postales des années 1910-1920 témoignent d'un parc au couvert végétal très dense avec des arbres parvenus à leur matûrité. Le tracé des allées, voué aux courbes et contre-courbes, a été modifié au cours de la 2ème moitié du 20e siècle : les nouvelles allées adoptent un plan rayonnant géométrique à partir de la grande vasque circulaire, qui accentue le caractère de jardin public. Le dépérissement des essences, la tempête Xynthia de 2010, ont causé la perte de nombreux sujets anciens. Le parc s'est éclairci mais a fait l'objet de replantations, dans une palette végétale fidèle au catalogue de l'époque romantique.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Marbre ; galet ; moellon ; pierre de taille ; maçonnerie ; enduit

Typologie de plan

Jardin irrégulier

Typologie du couvrement

Partie d'élévation extérieure

Jardin de niveau

Couverts ou découverts du jardin de l'édifice

Arbre isolé ; groupe d'arbres ; pièce de gazon ; boulingrin

Commentaire descriptif de l'édifice

Le jardin des Vignaux est aujourd'hui implanté en centre ville, bien qu'en dehors du coeur ancien, en vis-à-vis de la place du Foirail et à proximité du jardin Géruzet. De plan presque carré, il propose un dessin paysager conçu pour faciliter la circulation du public. La composition, géométrisée, s'organise autour d'un rond-point central décalé dans le quart nord-ouest. Il s'agit d'un grand bassin circulaire à margelle de marbre, agrémenté d'un jet d'eau et entouré d'un vaste espace circulaire de déambulation. A partir de ce rond-point rayonnent six larges allées rectilignes. La clôture consiste sur trois côtés en un sous-bassement de moellons et de galets de marbre. Seul subsiste sur le côté sud l'ancien mur de clôture avec sa grille. Le jardin est planté d'essences exotiques centenaires (cèdres du Liban, cèdre Déodar, séquoïa sempervirens ou séquoïa géant, hêtre pourpre, magnolia à grandes fleurs, micocouliers d'Australie, marronniers d'Inde, tilleul commun, tulipiers de Virginie...). Les deux cèdres sont particulièrement remarquables par leur circonférence et leur taille. Le jardin est orné dans l'angle sud-ouest de la fontaine de la Naïade (remploi). Une fontaine de marbre agrémente la bordure occidentale. Des éléments ludiques ont été installés (kiosque, aire de jeux...).

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture ; ferronnerie

Commentaires d'usage régional

Jardin paysager ; jardin public

Protection et label

Intérêt de l'édifice

Intérêt botanique ; à signaler

Observations concernant la protection de l'édifice

Appartient à la filiation des jardins réalisés à la suite du Jardin Massey de Tarbes.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2014

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

Date de rédaction de la notice

2014

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Fournier Claire

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47