Collège

Désignation

Dénomination de l'édifice

Collège

Titre courant

Collège

Localisation

Localisation

Occitanie ; Tarn (81) ; Sorèze

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc

Canton

Dourgne

Références cadastrales

1833 A 450 ; 1999 A 199

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Cour ; préau

Nom de l'édifice

Abbaye ; école

Références de l'édifice de conservation

IA81011780

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1er quart 18e siècle ; 4e quart 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1722 ; 1728 ; 1777

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Description historique

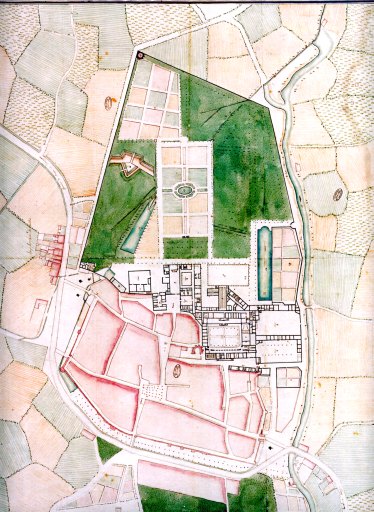

Le prieur Dom Jacques Hody demande en 1679 l'autorisation d'ouvrir un séminaire (étudié), il pose la première pierre du bâtiment situé au sud ouest des bâtiments conventuels le 7 mai 1680 (cf. N. Pousthomis-Dalle, 1983, 1985, 1998). Il est inauguré le 12 octobre 1682. Entre 1680 et 1777, les bénédictins construisent, agrandissent, aménagent et embellissent leur collège. La fermeture du collège est décidée en 1722, les élèves sont renvoyés pour agrandir les locaux. En 1723, les élèves sont repris mais en 1727, les locaux sont fermés à nouveau. Grâce à l'extension de leur enclos, les religieux peuvent entreprendre l'agrandissement du collège, répondant ainsi à l'accroissement des effectifs. Les ailes nord et sud sont construites entre 1722 et 1728. En 1724, lorsque les religieux demandent aux consuls l'autorisation d'abattre un pan du rempart pour construire l'aile sud, l'aile nord est en cours de construction. Le nouveau programme d'éducation et d'études connaît un tel succès que Sorèze est promue au rang d'Ecole Royale Militaire en 1776. S'amorce alors une intense campagne d'extension et d'embellissement réalisée sous Dom Despaulx, directeur entre 1766 et 1791. Il fait d'abord construire de nouveaux bâtiments scolaires (1773-1777). Une aile occidentale est édifiée entre 1773 et 1777, refermant la grande cour et offrant une façade monumentale côté rue. Sur le plan de 1789, il est possible de voir que l'extension des bâtiments s'est effectuée aussi en direction du sud. François Ferlus, directeur de 1791 à 1840, agrandit les bâtiments scolaires. Il multiplie les dortoirs, salles d'études et de récréations qu'il complète par une lingerie. Il aménage un théâtre dans la salle des exercices, au rez-de-chaussée de l'aile sud de la cour des Rouges. Les élèves sont désormais répartis en trois groupes d'âge et séparés en trois cours. C'est en effet, entre 1796 et le début du 19e siècle, qu'il fait élever les salles de classe au sud-ouest, bâtiments clôturés par une tour ronde. La cour mince et étroite, appelée cour des Arts, conserve l'emprise de l'ancienne rue "Malmagrade" du bourg que les religieux avaient réussi à annexer. La direction de l'abbé Marc Gratacap est marquée par l'édification de la chapelle et d'un premier aménagement de salles alentour, avec en premier lieu celui de la salle centrale, appelée plus tard salle des Gardes, dans le goût de la fin du 18e siècle, alors que son aménagement peut être situé dans la décennie 1840-1850. C'est avec la personne de Lacordaire, directeur de 1854 à 1861, que de nouveaux aménagements sont entrepris. Il installe ses appartements au coeur du collège dans une aile qui ferme à l'est la troisième cour et crée une quatrième cour. Dans l'aile méridionale, il fait élever une nouvelle salle qui est une salle des fêtes dont le décor peint est probablement achevé en 1857, date du banquet mais aussi celle de l'inauguration de la salle des "Souvenirs" qui accueillit les premiers bustes des anciens de l'école. L'école est restée établissement scolaire jusqu'en 1991, date de sa fermeture.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Pierre ; calcaire ; moellon ; galet ; enduit

Matériaux de la couverture

Tuile creuse

Description de l'élévation intérieure

En rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; étage de comble ; 2 étages carrés

Typologie du couvrement

Voûte d'arêtes

Partie d'élévation extérieure

Élévation à travées

Typologie de couverture

Toit à longs pans

Commentaire descriptif de l'édifice

Les bâtiments du collège s'organisent au sud des bâtiments conventuels autour de quatre cours à partir du premier bâtiment du séminaire. Les bâtiments principaux établis au 18e siècle avec l'aile occidentale, comprenant au rez-de-chaussée une galerie voûtée d'arêtes ouvrant sur la cour et une façade monumentale avec perron d'entrée sur la rue, communiquent avec les autres bâtiments scolaires établis au sud par un corps de bâtiment abritant des salles de réception et l'accès à la chapelle. Des salles de classes forment une aile occidentale et orientale et ouvrent sur deux cours séparées par la chapelle.

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1988/08/05 : classé MH

Précision sur la protection de l'édifice

Ensemble immobilier, sauf deux bâtiments modernes ; parc avec ses statues ; sol des cours (cad. A 199 à 203, 206 à 210 ) : classement par arrêté du 5 août 1988

Intérêt de l'édifice

À signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2006

Copyright de la notice

(c) CAUE du Tarn ; (c) Inventaire général Région Occitanie

Date de rédaction de la notice

2006 ; 2009

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Béa Adeline

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47