Ministère

de la Culture

POP | Plateforme ouverte du patrimoinecimetière intercommunal de la Fontaine-Saint-Martin

cimetière intercommunal de la Fontaine-Saint-Martin

Référence de la notice

IA94000516

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

27 mai 2021

Date de dernière modification de la notice

27 mai 2021

Rédacteur de la notice

Duhau Isabelle

Mentions légales

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Désignation de l'édifice

Titre courant

cimetière intercommunal de la Fontaine-Saint-Martin

Appellation d'usage

intercommunal de la Fontaine-Saint-Martin

Producteur

Inventaire

Dénomination de l'édifice

cimetière

Localisation au moment de la protection ou de l'étude

Localisation

Val-de-Marne (94) ; Valenton ; Fontaine-Saint-Martin (avenue de la) 13, 15

Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire

OIN ORSA (opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine-Amont)

Adresse de l'édifice

Fontaine-Saint-Martin (avenue de la) 13, 15

Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire

en ville

Partie constituante non étudiée

ossuaire ; four crématoire

Historique de l'édifice

Siècle de campagne principale de construction

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1969

Commentaire concernant la datation

daté par source

Auteur de l'édifice

Description historique

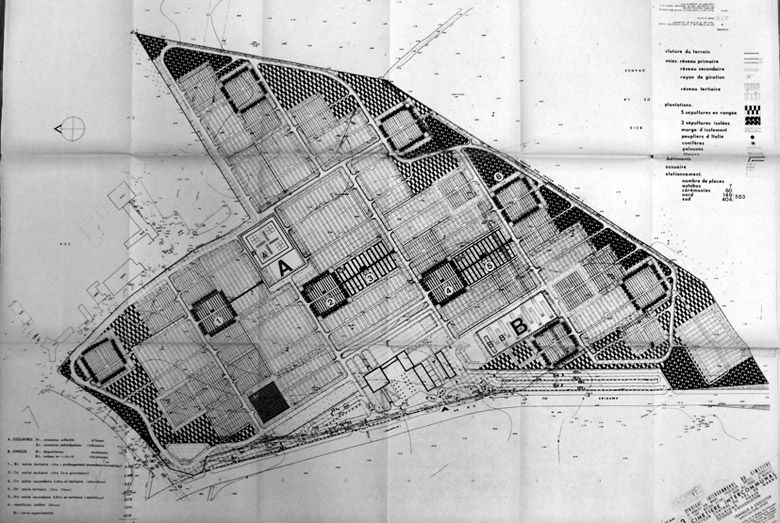

Le Syndicat intercommunal pour la création d'un cimetière à Créteil regroupe les communes de Bonneuil-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Créteil, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Saint-Maur-des-Fossés et Saint-Maurice (Nogent-sur-Marne ne rejoindra le syndicat qu'après l'ouverture du cimetière et la commune de Valenton n'est pas adhérente). Le syndicat choisit un premier emplacement en 1958. Son projet est déclaré d'utilité publique en 1962 et le terrain acquis deux ans plus tard. Comprenant 30 hectares, il est situé à Créteil, sur les coteaux du Mont-Mesly et est désigné dans le plan d'aménagement intercommunal n°9 de 1961 comme une réserve d'espaces verts. L'architecte Robert Auzelle est choisi en janvier 1966. Il est déjà reconnu comme le spécialiste de l'architecture funéraire, après diverses publications, projets et réalisations (notamment le premier cimetière intercommunal d'Ile-de-France et premier véritable cimetière paysager du XXe siècle en France, réalisé à Clamart à partir de 1946 ou celui des Joncherolles ' Pierrefitte et Villetaneuse ' projeté à partir de 1958). Il rend un projet quelques mois plus tard dans lequel il suggère de créer un funérarium, ce qui ne figurait pas au programme. Auzelle propose un cimetière réalisable en plusieurs phases et présentant un système d'espaces hexagonaux ou rectangulaires et de grands degrés s'étageant sur 4 niveaux, pour répondre à la dénivellation du terrain. Il prévoit l'installation de tombes superposées (enfeus), dispositif qu'il essaie de promouvoir dans nombre de ses projets de cimetières malgré les réticences des familles et des marbriers. L'administration suspend le projet en décembre 1967 car il est devenu incompatible avec la poursuite du développement de Créteil, la commune souhaitant poursuivre son urbanisation à côté du grand ensemble du Mont-Mesly. Un nouveau terrain est trouvé, de 40 h, situé au sud du cimetière de Limeil-Brevannes, sur les territoires de Valenton, Limeil et Villeneuve-Saint-Georges. Il est bordé au sud-est par l'emprise de l'échangeur A87-A5 (autoroutes finalement non réalisées) et à l'ouest par le prolongement du CD94 (aujourd'hui avenue de la Fontaine-Saint-Martin). A cette date, il s'agit du plus grand cimetière intercommunal français projeté. En avril 1969, Auzelle (associé à André Mahe sur le dossier et à Hector Patriotis pour l'exécution), rend son avant-projet. Les travaux d'aménagement et de construction se déroulent dans la foulée en deux phases. Le cimetière et ses divers équipements ouvrent progressivement entre 1973 et 1976.

Description de l'édifice

Matériaux du gros-œuvre

béton

Matériaux de la couverture

ardoise

Typologie du couvrement

charpente en bois apparente

Typologie de la couverture

toit à longs pans

Commentaire descriptif de l'édifice

Face au nombre de sépultures exigées par le programme (près de 44 000), il n'est pas possible à Auzelle d'envisager un cimetière paysager classique. En outre, les servitudes EDF (lignes à haute tension) lui interdisent les arbres de haute tige dans certaines zones. Il dessine alors différents types espaces d'inhumation, entourés de verdure et de plantations les isolant les uns des autres, sur la base d'une trame orthogonale générale de 7 x 7 m. Les surfaces de 49m² peuvent recevoir dix, cinq ou deux tombes disposées de manières variées. Les bandes de 7m servant à séparer les aires d'inhumation peuvent être soit des levées de terre pour des talus plantés, soit des murs de béton le long desquels s'adossent des tombes, soit des enfeus en rangées, soit des portiques à enfeus (le programme autorisant trois hauteurs maximum de cercueils). Les circulations sont hiérarchisées selon trois niveaux : primaire pour la circulation automobile à deux sens (qui ne dessert pas directement les aires d'inhumation), secondaire qui dessert les aires d'inhumation (ainsi le portage à bras des cercueils n'excède pas 30 à 40 m), tertiaire pour les visiteurs. Un ossuaire collectif complète les aires d'inhumation. A l'entrée un parking dispose de 550 places de stationnement. Les bâtiments de service sont localisés en position centrale et constituent l'élément majeur de la composition. Il s'agit : - d'une « aire de cérémonie » (A, voir document 11), bâtiment légèrement surélevé pour permettre la réalisation d'un funérarium en semi sous-sol et desservi par des rampes d'accès. Il est formé d'une vaste salle (divisible en deux salles indépendantes) à éclairage zénithal. - d'un portique (B) séparant l'aire de cérémonie. - du bâtiment de la conservation (C) (complété de deux studios). - d'un bâtiment (D) pour cinq commerces en RDC et logements à l'étage. - d'un bâtiment (E), locaux du fossoyeur, des jardiniers, hangar et ateliers. - d'un parterre gazonné (F) pour la dispersion des cendres (dans lequel Auzelle réservait un emplacement pour un éventuel futur four crématoire F'). - d'une longue bande de 7m de large mise en eau, destinée à un l'ensemble sculpté, évoquant les âges de la vie, demandé à Pierre Szekely (G). Lors des travaux d'aménagement et de construction certaines modifications sont apportées au projet initial, pour des raisons économiques, telles celles de la sculpture monumentale de Szekely. Auzelle, par volonté de rationaliser l'espace au bénéfice de zones paysagères, avait prévu beaucoup de places d'enfeus, mode d'inhumation peu prisé par les familles françaises. Le nombre d'enfeus est restreint et leur disposition, en portique, n'est reprise qu'en un seul lieu pour abriter des ossuaires individuels (finalement utilisés comme columbariums) entourant les fosses collectives (A, voir document 17). Les enfeus en bande ou sous portique, disséminées dans toute la composition du projet initial, sont regroupés sur un espace dallé (B). Auzelle apporte un soin particulier au dessin des bâtiments de service construits simplement en béton mais couronnés et reliés entre eux par de monumentales toitures d'ardoises. L'aire de cérémonie, à gauche du portique d'entrée, est couverte d'une spectaculaire charpente en lamellé collé, laissée apparente, comme la sous-face parquetée du toit. L'extérieur, comme l'espace intérieur, divisible en deux grâce à un ingénieux système de cloisons amovibles, évoquent l'architecture religieuse. Chacune de ces deux salles ainsi formée est refermée par un paravent sculpté, uvre de Pierre Sabatier. Dans les premiers mois de l'ouverture du cimetière, les pouvoirs publics tentent d'imposer un règlement dans lequel le dessin des sépultures serait réglementé, Auzelle ayant fourni un recueil de modèles et fait réaliser quelques exemples de tombes. Faute de consensus sur cet objectif de cohérence et d'esthétique ainsi que d'assise légale, la restriction est abandonnée. Aujourd'hui le cimetière qui s'étend sur 32 hectares, dispose d'un crématorium (créé en 1986 dans le funérarium), d'espaces traditionnels d'inhumation (dont un israélite et un musulman), d'espaces paysagers d'inhumation, d'un ossuaire, d'un colombarium (transformation des ossuaires individualisés), d'enfeus, d'un site cinéraire (avec une rocaille de dispersion, cavumes ou cavotins) et d'un jardin des innocents. Le système de circulation a été modifié afin de faciliter l'accès des cercueils aux zones traditionnelles d'inhumation. Depuis quelques années, la meilleure gestion de l'espace dans les cimetières municipaux (reprise de concessions abandonnées et fin des concessions à perpétuité) permet davantage d'inhumations ; le recours au cimetière intercommunal est en conséquence moins fréquent et celui-ci (environ 400 inhumations pas an) dispose encore d'une multitude de places et de vastes espaces libres.

Date de l'enquête ou du récolement

2008

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

propriété de la commune

Références documentaires

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

dossier avec sous-dossier

Date de rédaction de la notice

2013

Mentions légales

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Voir aussi

URL vers le dossier complet de l'Inventaire

Référence de la notice

IA94000516

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

27 mai 2021

Date de dernière modification de la notice

27 mai 2021

Rédacteur de la notice

Duhau Isabelle

Mentions légales

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Contactez-nousEnvoyer un courriel