verrières de la salle capitulaire et du vestibule

Désignation

Dénomination de l'objet

Verrière

Titre courant

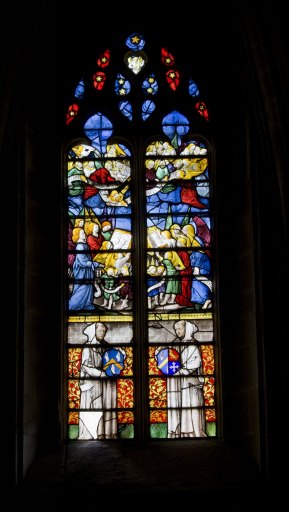

Verrières de la salle capitulaire et du vestibule

Localisation

Localisation

Occitanie ; Aveyron (12) ; Villefranche-de-Rouergue ; Caylet (avenue)

Numéro INSEE de la commune

12300

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Aveyron

Adresse de l'édifice

Caylet (avenue)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Description

Catégorie technique

Vitrail

Structure et typologie

Lancette ; panneau vitré ; tympan ajouré

Matériaux et techniques d'interventions

Verre transparent (en plusieurs éléments, rouge, bleu) : grisaille, gravé ; plomb (réseau)

Description matérielle

Vestibule de la salle capitulaire : 3 lancettes et tympan. Composition sur fond rouge, comportant certains ornements végétaux dégagés par gravure ; emploi limité de jaune d’argent. Panneaux anciens (vers 1520) : au sommet de la forme centrale. Salle capitulaire, baie A : 2 lancettes trilobées et tympan à 2 soufflets et un écoinçon ; baie B : 2 lancettes trilobées (2 registres) et tympan à 5 ajours entourés d’écoinçons. Panneaux bien conservés, surtout à gauche ; visages variés, tuniques à collerettes, drapés complexes très soignés, emploi abondant de jaune d’argent. figures restaurées, celle de gauche en partie ancienne, l’autre restituée en symétrie ; fond de muraille, damas gravé sur verre rouge et sol herbeux refaits en 1945, de même que les armoiries ; baie C : 2 lancettes trilobées (2 registres) et tympan à 2 soufflets et un écoinçon.

Indexation iconographique normalisée

Saint Bruno : arbre ; Vierge à l'Enfant ; chartreux ; en buste ; cardinal Annonce aux bergers ; ange : musicien ; fond de paysage ; personnage profane, agenouillé chartreux ; debout ; ange ; nuée sainte Catherine

Description de l'iconographie

Vestibule de la salle capitulaire : Verrière complétée de l’Arbre de saint Bruno ; panneaux exécutés vers 1520 conservés pour moitié, comprenant à l’origine saint Bruno étendu à la partie inférieure de la lancette centrale et deux écus au bas des lancettes latérales, sans doute ceux des fondateurs. Composition sur fond rouge, comportant certains ornements végétaux dégagés par gravure ; emploi limité de jaune d’argent. Au bas de la lancette centrale, la Vierge à l’Enfant en pied (initialement placée au centre, tête et panneau inférieur restitués en 1945), entourée de l’arbre aux ramures chargés de fruits, de fleurs et de corolles qui supportent des bustes de chartreux revêtus de la cuculle blanche, environnés de phylactères nominatifs arbitrairement précédés du titre de saint. Panneaux anciens (vers 1520) : au sommet de la forme centrale – comme sur la gravure des statuts de 1510 –, Nicolas Albergati coiffé du chapeau de cardinal, prieur des chartreuses de Florence, de Rome et de Mantoue, mort en 1443 (inscr. NICOLAUS CARDINALIS). De profil au-dessous, Goswinus Comhaer, évêque de Skaholt en Islande, mort en 1447 (GOSVINUS EPISCOPUS). Plus bas, Basile, 8e général de l’ordre, prieur de la Grande Chartreuse en 1151 et rédacteur des constitutions de l’ordre (SANCTUS BASILUS ; tête refaite en 1945). Lancette gauche, au centre, Guigues, compagnon de saint Bruno, prieur de la Grande Chartreuse de 1110 à 1139 et rédacteur des coutumes de l’ordre (SANCTUS GUIGOSIM). Lancette droite, au centre, Guillaume van Absel de Bréda, enlumineur mort en 1471 (Gauléjac, 1937) ou Dom Guillaume, qui refusa la tiare à la fin du XIVe s. (GILHELMUS). Au-dessous, saint Étienne de Châtillon, évêque de Die mort en 1213 (STEPHANUS). Verrière restaurée et complétée en 1945 de cinq figures dénommées saint Bruno, saint Benoît, saint Augustin, saint Berthold et BEATUS MARVINUS (?).£Salle capitaulaire Baie A : Annonce aux bergers. Registre supérieur : têtes de lancettes, deux groupes d’anges musiciens dans les nuées ; plus bas, échelonnés dans un paysage à fabriques, les bergers dont l’un aux bras levés, à droite, reprenant une silhouette extraite de la gravure de l’Annonce à Joachim de Dürer (vers 1502-1506). Partie inférieure des lancettes, remplaçant sans doute la Nativité avec l’Adoration des bergers détruite : Vésian Valette agenouillé devant un saint guerrier (1945)£Salle capitulaire baie B : Registre supérieur : groupes denses d’anges de différentes tailles environnés de nuées, les premiers réunis autour de partitions posées sur des lutrins, les autres tenant un phylactère où se déchiffre l’inscription ECCE EVANGELIS… VOS NATUS EST SALVATOR … Registre inférieur : deux chartreux debout, tenant devant eux les écus armoriés des fondateurs comme sur le portail ouest de l’église.£Salle capitualire, baie C : Têtes de lancettes : deux groupes d’anges musiciens dans les nuées au-dessus de fabriques ; plus bas, les bergers et leurs troupeaux, au sein desquels un combat de béliers emprunté à la gravure de l’Annonce à Joachim de Dürer. Au bas des lancettes, la fondatrice agenouillée (1945) devant sainte Catherine (vers 1520, tête refaite en 1945). Tympan : anges musiciens

Dimensions normalisées

Vestibule : h = 300 cm ; la = 150 cm ; salle capitulaire h = 300 ; la = 110 cm

État de conservation (normalisé)

Oeuvre restaurée

Inscription

Inscription donnant l'identité du modèle (peint, sur l'oeuvre)

Précisions sur l'inscription

Inscription : NICOLAUS CARDINALIS, GOSVINUS EPISCOPUS, SANCTUS BASILUS, GILHELMUS, STEPHANUS

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Siècle de création

1er quart 16e siècle ; 1er quart 20e siècle

Année de création

1620 ; 1945

Description historique

La salle capitulaire fut augmentée après 1510 d’une petite abside à trois pans, qui reçut des vitraux consacrés à l’Annonce aux bergers. Élément essentiel de ce triptyque dominé par un concert d’anges, la Nativité qui devait occuper la moitié inférieure de la fenêtre de gauche disparut au plus tard en 1824, lorsque cette baie fut réduite par le percement d’une porte charretière desservant la salle transformée en grange. D’après leur facture, les panneaux demeurés en place, où l’on remarque deux emprunts à l’une des estampes de la Vie de la Vierge de Dürer publiée en recueil en 1511, ont vraisemblablement été exécutés autour de 1520. Si l’image des fondateurs a été restituée sans preuve dans les baies latérales, il est certain que les religieux du XVIe siècle n’avaient pas oublié leurs premiers bienfaiteurs : au registre inférieur de la fenêtre centrale, comme sur les vantaux du portail de l’église, deux chartreux présentent les écus du couple, panneaux complétés mais comprenant des pièces authentiques, de même que ceux qui figurent la sainte patronne de Catherine Garnier au bas de la verrière de droite. Le passage qui relie l’église à la salle capitulaire a été remanié en même temps qu’elle et sa fenêtre orientale, alors agrandie, reçut sa verrière. Quoique complétée pour moitié en 1945, celle-ci reste de premier intérêt par son iconographie, un Arbre de saint Bruno qui reprend le schéma de l’Arbre de Jessé. L’idée de représenter le fondateur de l’ordre en nouveau Jessé était née au XIVe siècle chez les franciscains et les dominicains, auxquels s’attachent nombre d’œuvres d’art figurant de cette manière la souche de leur famille spirituelle. L’église des Jacobins de Toulouse avait un vitrail de l’Arbre de saint Dominique (Guilhermy, Annales archéologiques, VI, 1847, p. 328), sujet que, selon Vasari, Guillaume de Marcillat avait également représenté en 1529 à Arezzo. Les recherches de Raymond Laurière ont permis de reconnaître le prototype de l’Arbre de saint Bruno dans les Statuta et privilegia ordinis cartuniensis, ouvrage édité par Gregor Reisch, prieur de la chartreuse de Fribourg-en-Brisgau, imprimé à Bâle en 1510 (Laurière, thèse, 1999) : l’unique estampe qui illustre ces statuts aussitôt diffusés dans le réseau des établissements de l’ordre a visiblement inspiré la composition de la verrière, si elle n’a servi de vidimus au moment de sa commande. Une variante comme l’adaptation à la lancette centrale de la Vierge à l’Enfant, représentée à côté de l’arbre sur le modèle gravé, résulte du vœu de réserver les angles inférieurs du vitrail à des armoiries – là encore, sans doute, celles de Vésian Valette et de son épouse. Répartis dans les lancettes, les bustes de onze chartreux en coule blanche identifiés par des phylactères, certains coiffés de la mitre ou du chapeau de cardinal, émergent des fleurs que portent les ramures de l’arbre. Subsistent six figures authentiques de personnalités qui ont marqué l’histoire de l’ordre à travers les siècles. L’abbé Lafon (1891) crut reconnaître en eux saint Basile docteur de l’Église d’Orient, saint Guillaume d’Aquitaine, le cardinal Georges d’Armagnac ainsi que les saints Bruno, Benoît et Augustin, propositions erronées qui ont pourtant servi à baptiser les personnages ajoutés en 1945. Les promoteurs de la restauration ignorant que saint Bruno allongé figurait dans les panneaux inférieurs perdus de longue date, Chigot a comblé l’espace en décalant la Vierge à l’Enfant initialement placée plus haut.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété d'un établissement public communal

Date et typologie de la protection

1840 : classé MH

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Sous-dossier

Intitulé de l'ensemble

Ensemble des verrières de la chartreuse

Référence de l'ensemble

IM12040838

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2017

Date de rédaction de la notice

2019

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47