ensemble des verrières de la chartreuse

Désignation

Dénomination de l'objet

Verrière

Titre courant

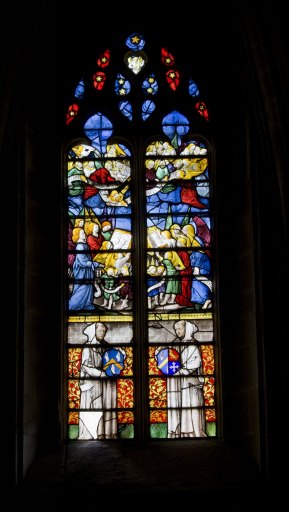

Ensemble des verrières de la chartreuse

Localisation

Localisation

Occitanie ; Aveyron (12) ; Villefranche-de-Rouergue

Numéro INSEE de la commune

12300

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Aveyron

Canton

Villefranche-de-Rouergue

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

Église, fenêtres du choeur ; petite salle capitulaire ; grande salle capitulaire, trois fenêtres de l'orient

Description

Catégorie technique

Vitrail

Matériaux et techniques d'interventions

Verre transparent

État de conservation (normalisé)

Fragment

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Siècle de création

15e siècle

Description historique

La chartreuse conserve une part importante de ses verrières d’origine, les unes réalisées avant 1470 pour l’église, les autres exécutées pour la salle capitulaire et son vestibule à l’occasion des travaux postérieurs à 1510. Ces vitraux furent entretenus au fil du temps : l’un des panneaux de l’église garde la trace d’une réparation effectuée au XVIIe siècle. L’ensemble, devenu lacunaire, ne semble pas avoir été touché pendant la campagne menée par Paul Gout dans les années 1880. Sa restauration méthodique, envisagée en 1931 avec le concours de Richard Burgsthal, tarda jusqu’en 1942. Préparée par l’architecte en chef Maurice Berry, l’opération fut confiée à Francis Chigot, qui reposa en 1945 les vitraux tels qu’on les voit aujourd’hui, après en avoir complété les manques avec « l’écriture résolument contemporaine » exigée de lui « pour éviter le disparate et le mensonge » (MAP, dossier ACMH). Ses maquettes au 1/10e font partie du fonds transmis par ses descendants aux Archives départementales de la Haute-Vienne. Au XVe siècle, les cinq fenêtres hautes et étroites du chevet de l’église devaient être vitrées de plusieurs registres de figures sous des dais architecturaux qui ont en grande partie disparu. En subsistent six personnages plus ou moins complétés, maintenant regroupés dans les trois baies centrales (0, 1, 2) au milieu de losanges légèrement teintés. Ferdinand de Guilhermy vit ces vitraux en 1867, notant la présence d’un chronogramme incomplet [14…] et de devises en caractères gothiques. Victor Lafon a localisé plus précisément ces vestiges en 1891 : la Vierge à l’Enfant dont Guilhermy avait remarqué l’élégance était jadis placée dans la fenêtre de droite (baie 4) avec deux autres figures. Les portraits des fondateurs agenouillés – largement refaits en 1945 – se trouvaient dès l’origine au soubassement de la baie d’axe, au-dessus de leurs armoiries. Les mêmes écus timbraient sans doute les autres fenêtres du chœur, témoin celui de Catherine Garnier tenu par un ange, originaire de la baie 3 et transféré par Chigot au centre de la rose ouest. La salle capitulaire fut augmentée après 1510 d’une petite abside à trois pans, qui reçut des vitraux consacrés à l’Annonce aux bergers. Élément essentiel de ce triptyque dominé par un concert d’anges, la Nativité qui devait occuper la moitié inférieure de la fenêtre de gauche disparut au plus tard en 1824, lorsque cette baie fut réduite par le percement d’une porte charretière desservant la salle transformée en grange. D’après leur facture, les panneaux demeurés en place, où l’on remarque deux emprunts à l’une des estampes de la Vie de la Vierge de Dürer publiée en recueil en 1511, ont vraisemblablement été exécutés autour de 1520. Si l’image des fondateurs a été restituée sans preuve dans les baies latérales, il est certain que les religieux du XVIe siècle n’avaient pas oublié leurs premiers bienfaiteurs : au registre inférieur de la fenêtre centrale, comme sur les vantaux du portail de l’église, deux chartreux présentent les écus du couple, panneaux complétés mais comprenant des pièces authentiques, de même que ceux qui figurent la sainte patronne de Catherine Garnier au bas de la verrière de droite. Le passage qui relie l’église à la salle capitulaire a été remanié en même temps qu’elle et sa fenêtre orientale, alors agrandie, reçut sa verrière. Quoique complétée pour moitié en 1945, celle-ci reste de premier intérêt par son iconographie, un Arbre de saint Bruno qui reprend le schéma de l’Arbre de Jessé. L’idée de représenter le fondateur de l’ordre en nouveau Jessé était née au XIVe siècle chez les franciscains et les dominicains, auxquels s’attachent nombre d’œuvres d’art figurant de cette manière la souche de leur famille spirituelle. L’église des Jacobins de Toulouse avait un vitrail de l’Arbre de saint Dominique (Guilhermy, Annales archéologiques, VI, 1847, p. 328), sujet que, selon Vasari, Guillaume de Marcillat avait également représenté en 1529 à Arezzo. Les recherches de Raymond Laurière ont permis de reconnaître le prototype de l’Arbre de saint Bruno dans les Statuta et privilegia ordinis cartuniensis, ouvrage édité par Gregor Reisch, prieur de la chartreuse de Fribourg-en-Brisgau, imprimé à Bâle en 1510 (Laurière, thèse, 1999) : l’unique estampe qui illustre ces statuts aussitôt diffusés dans le réseau des établissements de l’ordre a visiblement inspiré la composition de la verrière, si elle n’a servi de vidimus au moment de sa commande. Une variante comme l’adaptation à la lancette centrale de la Vierge à l’Enfant, représentée à côté de l’arbre sur le modèle gravé, résulte du vœu de réserver les angles inférieurs du vitrail à des armoiries – là encore, sans doute, celles de Vésian Valette et de son épouse. Répartis dans les lancettes, les bustes de onze chartreux en coule blanche identifiés par des phylactères, certains coiffés de la mitre ou du chapeau de cardinal, émergent des fleurs que portent les ramures de l’arbre. Subsistent six figures authentiques de personnalités qui ont marqué l’histoire de l’ordre à travers les siècles. L’abbé Lafon (1891) crut reconnaître en eux saint Basile docteur de l’Église d’Orient, saint Guillaume d’Aquitaine, le cardinal Georges d’Armagnac ainsi que les saints Bruno, Benoît et Augustin, propositions erronées qui ont pourtant servi à baptiser les personnages ajoutés en 1945. Les promoteurs de la restauration ignorant que saint Bruno allongé figurait dans les panneaux inférieurs perdus de longue date, Chigot a comblé l’espace en décalant la Vierge à l’Enfant initialement placée plus haut. La grande qualité de l’ensemble de ces vitraux, déjà remarquée en 1838, interroge sur le lieu de leur fabrication. Les panneaux du XVe siècle de l’église n’offrent guère de points de comparaison avec la production régionale contemporaine, pourtant abondante, et les quatre verrières plus tardives des annexes, semble-t-il dues à deux ateliers distincts, demeurent pour l’instant tout aussi isolées.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété d'un établissement public communal

Date et typologie de la protection

1840 : classé au titre immeuble

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier avec sous-dossier

Partie constituante

Verrière ; verrière

Références des parties constituantes étudiées

IM12002209 ; IM12002208

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1992

Date de rédaction de la notice

2019

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47