monuments funéraires

Désignation

Dénomination de l'objet

Monument funéraire

Titre courant

Monuments funéraires

Localisation

Localisation

Grand Est ; Moselle (57) ; Vic-sur-Seille ; rue de l'Eglise ; église paroissiale Saint-Marien

Numéro INSEE de la commune

57712

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Lorraine

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Vic-sur-Seille

Adresse de l'édifice

Eglise (rue de l')

Nom de l'édifice

Église paroissiale Saint-Marien

Référence Mérimée de l'édifice

IA57000530

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

À l'extérieur (sur les murs et contreforts de l'église) ; à l'intérieur (au sol ou encastrés sur les murs des bas-côtés ou les piliers de la nef)

Description

Catégorie technique

Taille de pierre ; sculpture

Structure et typologie

Rectangulaire vertical ; rectangulaire horizontal

Matériaux et techniques d'interventions

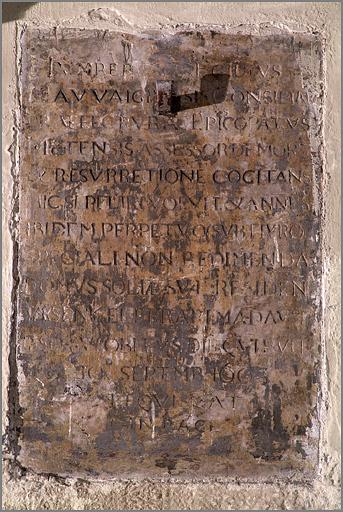

Pierre : taillé (décor en bas-relief, décor en haut-relief), gravé, peint ; marbre : gravé ; ardoise : gravé

Description matérielle

Presque tous les monuments sont en calcaire (pierre de Tincry) ; quelques plaques isolées sont en marbre ou même en ardoise ; les monuments situés à l'intérieur ont été peints en blanc en même temps que les murs de l'église.

Indexation iconographique normalisée

Ornement à forme architecturale ; cuir ; ornement à forme végétale ; laurier ; crâne ; urne ; livre

Description de l'iconographie

Les motifs funéraires sont assez rares (tête de mort au début du 17e siècle, urne à la fin du 18e siècle) ; un en forme de livre.

Dimensions normalisées

Dimensions non prises

Précisions sur l'état de conservation

Les épitaphes sont quasiment toutes illisibles (usées ou buchées à la Révolution) ; le décor sculpté est souvent usé ; plusieurs plaques en marbre manquent.

Inscription

Épitaphe (gravé, en creux, français, latin)

Précisions sur l'inscription

Toutes les épitaphes sont rédigées en français, sauf 4 en latin ; le même nombre est en lettres gothiques.

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Siècle de création

3e quart 15e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle

Année de création

1474 ; 1504 ; 1508 ; 1525 ; 1558 ; 1559 ; 1567 ; 1575 ; 1585 ; 1592 ; 1593 ; 1595 ; 1596 ; 1602 ; 1603 ; 1606 ; 1607 ; 1609 ; 1611 ; 1613 ; 1619 ; 1620 ; 1621 ; 1626 ; 1627 ; 1636 ; 1677 ; 1679 ; 1700 ; 1742 ; 1748 ; 1756 ; 1765 ; 1777 ; 1778 ; 1780 ; 1781

Description historique

L'église Saint-Marien se distingue par un nombre exceptionnel de monuments funéraires, certains étant de grande qualité. Aujourd'hui presque tous illisibles et pour certains disparus, ils ont par chance été étudiés par Germain de Maidy en 1882 (relevé des épitaphes) et par Bour en 1928 (description et recherches archivistiques cf les monuments funéraires de l'église paroissiale de Vic-sur-Seille in A. S. H. A. L. 1928, p. 389 à 484, article qui comprend 74 références dont une dizaine déjà disparus). 2 monuments ont été exhumés en 1960 dans le bas-côté nord. En dehors d'un enfeu (cf IM57003025) et de 9 dalles, il s'agit de plaques funéraires de forme rectangulaire encastrées dans les murs. Plus de la moitié portent une date lisible. A l'exception de la dalle d'Aubertin de Blâmont de 1476 (cf IM57003026), ces monuments s'échelonnent tous entre le début du 16e siècle et la Révolution : une quinzaine au 16e siècle (surtout au début et à la fin du siècle), les deux tiers au 17e siècle (essentiellement dans les années 1600-1630), une quinzaine au 18e siècle (surtout dans la seconde moitié). Si une petite moitié sont anonymes, ils indiquent souvent la profession des défunts, en général des marchands ou des gens de justice, notables ayant fait bénéficier l'église de leurs largesses. Les enterrements à l'intérieur de l'église, très rares au 18e siècle, sont interdits après 1777, ceux sur les murs extérieurs en 1785. Les deux-tiers sont à l'extérieur, en particulier côté sud à proximité de l'ancien cimetière (aujourd'hui occupé par la rue et un jardin), les autres sont à l'intérieur. Plus ornés, ils correspondent à des personnages importants souvent nobles. Si les dalles ont été détruites à une exception près lors de la réfection du pavement en 1898 (notamment celles de la famille d'Hoffelize et du peintre Claude Dogoz mort en 1636, qui comportait une palette et des pinceaux), les monuments encastrés dans les murs ont été mieux conservés (quelques-uns subsistent sans doute sous les lambris du choeur). Plus de la moitié des monuments sont des plaques bordées d'une simple mouluration, quelques-unes étant de forme cintrée, notamment au 18e siècle. Les monuments du 16e siècle ne portent souvent aucun décor, de même que la moitié de ceux du début du 17e siècle. A cette époque, le décor est parfois limité à une simple agrafe (8). Les monuments plus élaborés (une dizaine) présentent soit un encadrement sculpté (cuirs découpés, crossettes, volutes...cf IM57003027) soit une structure architecturée (le monument repose sur des consoles, des colonnes, pilastres ou figures sculptées supportent un entablement, l'ensemble étant couronné par un fronton cintré ou triangulaire, souvent interrompu cf IM57003024 et 28). Ces monuments sont parfois accompagnés d'un bénitier. Les dalles disparaissent après 1640. Ceux du 18e siècle sont de styles variés (l'un se présente comme un livre, un autre est surmonté d'un Christ ressuscité cf IM57003030...). A la fin du siècle, on remarque surtout des motifs d'inspiration néo-classique (bordures de piastres ou de grecques, guirlandes de laurier, draperies et urnes funéraires.. cf IM57003029). La seule stèle en forme de croix (femme d'un tanneur morte en 1756), forme traditionnelle dans les cimetières au 18e siècle, a sans doute été encastrée dans le mur à posteriori.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété d'une association diocésaine

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier individuel

Partie constituante non étudiée

Dalle funéraire ; plaque funéraire ; enfeu ; stèle

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2004

Date de rédaction de la notice

2004

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional de Lorraine - service régional de l'inventaire général Hôtel Ferraris - 29, rue du Haut Bourgeois 54000 Nancy - 03.83.32.90.63

![Plaque funéraire de Claudin Hen[ne]quel, mort en 1611 (Bour, n° 38), ensemble face.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR41_19765701243X/ivr41_19765701243x.jpg)

![Plaque funéraire d'Anne-Joseph de Bévillé, veuve de Charles G[ilot] escuyer, morte vers 1700 (Bour, n° 18), ensemble face. En-dessous, bénitier.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR41_19765701216X/ivr41_19765701216x.jpg)

![Plaque funéraire de Claudin Hen[ne]quel, mort en 1603 (Bour, n° 10), ensemble face.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR41_19765701207X/ivr41_19765701207x.jpg)

![Plaque funéraire d'un inconnu, mort en 16[0]6 ? (Bour, n° 17), ensemble face.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR41_19765701215X/ivr41_19765701215x.jpg)