Église paroissiale Saint-Marien

Désignation

Dénomination de l'édifice

Église paroissiale

Vocable - pour les édifices cultuels

Saint-Marien

Titre courant

Église paroissiale Saint-Marien

Localisation

Localisation

Grand Est ; Moselle (57) ; Vic-sur-Seille ; place de l'Eglise

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Lorraine

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Vic-sur-Seille

Canton

Vic-sur-Seille

Adresse de l'édifice

Eglise (place de l')

Références cadastrales

1828 G 602 ; 1986 2 72

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

10e siècle (détruit) ; limite 13e siècle 14e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle ; 2e quart 18e siècle ; 4e quart 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1521 ; 1573 ; 1741 ; 1880

Commentaires concernant la datation

Porte la date ; daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Description historique

Eglise dont la complexité témoigne d'une histoire mouvementée, la présence du "briquetage" étant responsable comme à Marsal d'une grande instabilité d'où une succession de campagnes très rapprochées dans le temps, en particulier entre la fin du 14e siècle et celle du 16e siècle. Au 10e s, une église dont on ne sait rien est déjà attestée, la paroisse dépendant jusqu'à la Révolution de l'abbaye de Gorze. Ce 1er édifice a sans doute était reconstruit à la fin du 13e ou au début du 14e s. mais il ne subsiste de cette époque qu'un tympan en remploi sur le petit portail sud relatant cinq épisodes de la vie de saint Marien, patron de l'église. La tour d'escalier conduisant au comble remonte peut-être aussi à cette phase. L'église est sans doute reconstruite à la fin du 14e ou au début du 15e s. Elle est alors voûtée d'ogives et beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui (cf. vestiges de voûtement dans le comble et des traces d'arrachement, à l'extérieur, au-dessus du bas-côté sud). Au cours du 15e s, le chur est reconstruit à la suite d'un effondrement selon un plan rectangulaire. L'usage du chevet plat est bien attesté mais rare. Les murs de la nef semblent aussi remonter dans leur structure au 15e s. ainsi que quelques vestiges à l'intérieur : chapiteaux polygonaux et bagues sur certaines colonnes engagées des bas-côtés (dans la 1ère travée sud et la 5e nord), petite baie à remplages gothiques et dais ouvragé (4e travée du bas-côté sud...). Au 15e s, la nef comportait 3 vaisseaux, très élevés, selon un parti " d'église-halle ". Les 2 travées des chapelles Saint-Nicolas et Notre-Dame de Bonsecours (ou de famille d'Hoffelize) ont été construites au début du 16e s, au nord du chur et de l'avant chur. De même hauteur, elles se distinguent par leurs moulures à pénétration vive et leurs voûtes à liernes et tiercerons, caractéristiques du style gothique flamboyant, celle de Notre-Dame de Bon Secours présentant un dessin assez complexe et des colonnes torsadées. La baie axiale de cette même chapelle a été bouchée en 1622 lors de la pose du retable. Au début du 16e s, la nef est ramenée à des proportions plus modestes, les bas-côtés rabaissés pour stabiliser le vaisseau central. L'ensemble est voûté d'ogives mais seules sont conservées celles des bas-côtés. Une clef de voûte aux armes de l'évêque de Metz Jean de Lorraine (1521) en remploi au-dessus du tympan du portail sud, témoigne de travaux menés dans le 1er quart du 16e s. Un portail jumelé de style Renaissance portant la date 1573 est percé côté nord. La sacristie, au sud du chur, parallèlement aux deux chapelles nord, mais avec une élévation plus modeste, semble également dater du 16e s. La voûte du vaisseau central de la nef menaçant ruine, l'église doit être fermée en 1741 (par source), l'office étant provisoirement célébré dans l'église du couvent des Carmes (cf IA57000531). Elle est remplacée en 1745 par un simple plafond, plus bas, tandis que 10 fenêtres horizontales sont percées pour éclairer la nef. La forme peu harmonieuse de l'ensemble s'explique autant par l'urgence que par le manque de moyens. Vers 1752, la pose des lambris du chur masque la partie inférieure de la grande baie gothique du chevet. Entre 1880 et 1884, l'architecte messin Varin fait reconstruire en style néo-gothique la tour-clocher par laquelle on pénètre aujourd'hui dans l'église (date et attribution par source). Si le cimetière qui entourait l'église a été déplacé hors de la ville au 19e s, l'édifice se distingue par le nombre des monuments funéraires encastrés dans ses murs (étudiés). Comme souvent dans la région, il existait un ossuaire, apparemment fort ancien, déplacé en 1748, année où le cimetière fut entouré d'un mur.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Grès ; calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit

Matériaux de la couverture

Ardoise ; tuile mécanique

Typologie de plan

Plan allongé

Description de l'élévation intérieure

3 vaisseaux

Typologie du couvrement

Voûte d'ogives

Typologie de couverture

Flèche polygonale ; toit à longs pans ; croupe ; appentis

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier hors-oeuvre ; escalier en vis ; en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

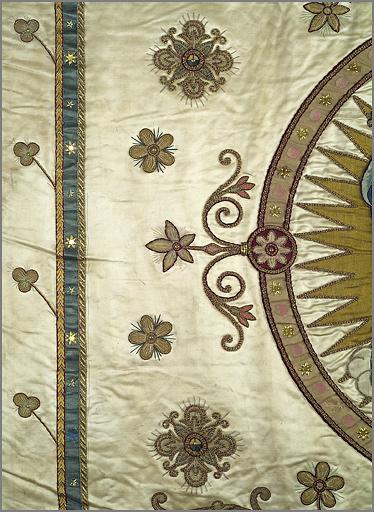

Edifice construit en pierres de taille assisées (grès), à l'exception de la sacristie en moellon enduit ; tour-clocher couverte d'une flèche polygonale à égouts retroussés en ardoise ; vaisseau couvert d'une toiture à longs pans et bas-côtés d'appentis, choeur à longs pans et croupe, le tout en tuile ; Eglise de plan allongé à 3 vaisseaux et chevet plat, précédée d'une tour-clocher hors-oeuvre ; La nef d'environ 32 m de longueur comporte 5 travées : le vaisseau central de 11 m de largeur est couvert d'un simple plafond tandis que les bas-côtés (5, 5 m de largeur), beaucoup plus bas, sont voûtés d'ogives ; le choeur est précédé d'une travée d'avant-choeur, tous deux étant de plan rectangulaire et voutés d'ogives ; l'ensemble, mesurant environ 13 m de profondeur, est encadré côté nord par deux travées aussi élevées, à voûtes d'ogives à liernes et tiercerons (chapelles Saint-Nicolas et Notre-Dame de Bon Secours ou de la famille d'Hoffelize) et côté sud par les les trois travées de la sacristie également voûtées d'ogives ; l'escalier en vis conduisant au comble se trouve dans une petite tourelle hors-oeuvre de section polygonale accessible depuis la sacristie ; le chevet est accosté de 8 puissants contreforts munis de larmiers

Technique du décor des immeubles par nature

Maçonnerie ; sculpture

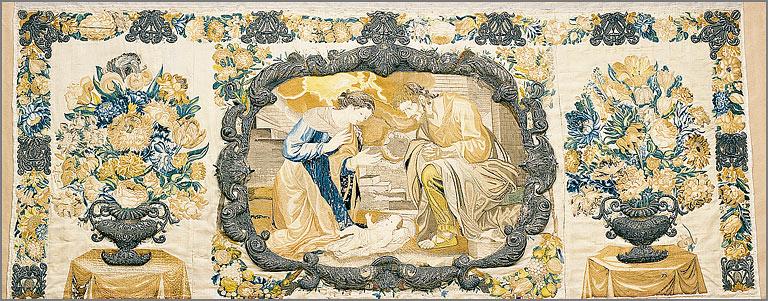

Indexation iconographique normalisée

Scène : saint Marien, ermite, forêt, ours, ruche, pain ; scène : saint Marien, personnage, pillage ; scène : saint Marien, personnage ; scène : saint Marien, personnage, incendie ; scène : saint Marien, personnage : prédication ; emblème, La couronne d'épines, crosse ; emblème ; ornement à forme végétale ; ornement à forme architecturale

Description de l'iconographie

Tympan du portail sud : 5 épisodes de la vie de Saint Marien, patron de l'église. En haut à gauche : le saint représenté en ermite dans la forêt, accompagné de deux ours lui apportant du pain et du miel ; en haut à droite : le saint avec cinq personnages agenouillés (pillards repentis) ; en bas à droite : baptême d'un des pillards, deux de ses compagnons en armes assistant à la scène à genoux ; en bas au centre : le saint et plusieurs personnages sur fond d'incendie (celui de la maison d'un homme ayant voulu faire griller du grain au lieu de célébrer la fête du saint) ; en bas à gauche : saint Marien prêchant avec deux disciples assis ; clef de voûte de la chapelle Saint-Nicolas : blason épiscopal avec crosse d'évêque entouré d'une couronne d'épines ; clef de voûte en remploi sur le mur extérieur du bas-côté sud : blason aux armes de Jean de Lorraine, évêque de Metz ; dais et chapiteau dans bas-côté sud : ornement végétal de style gothique flamboyant

Commentaires d'usage régional

Tour-clocher hors-oeuvre,chevet plat

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1933/06/06 : inscrit MH

Référence aux objets conservés

IM57002976 ; IM57002994 ; IM57002999 ; IM57003006 ; IM57003010 ; IM57003023 ; IM57002962 ; IM57002984 ; IM57002989 ; IM57003025 ; IM57003029 ; IM57002973 ; IM57003003 ; IM57003009 ; IM57003020 ; IM57003026 ; IM57002987 ; IM57003022 ; IM57003030 ; IM57002980 ; IM57002998 ; IM57003004 ; IM57003008 ; IM57003015 ; IM57003021 ; IM57003028 ; IM57002988 ; IM57002992 ; IM57002996 ; IM57003018 ; IM57002960 ; IM57002985 ; IM57002961 ; IM57003000 ; IM57003017 ; IM57002990 ; IM57002993 ; IM57002995 ; IM57003012 ; IM57002978 ; IM57002979 ; IM57003001 ; IM57003031 ; IM57002977 ; IM57002981 ; IM57002997 ; IM57003007 ; IM57003027 ; IM57002983 ; IM57002991 ; IM57003024 ; IM57002971 ; IM57003064 ; IM57002955 ; IM57002974 ; IM57003019 ; IM57002963 ; IM57002986 ; IM57003016 ; IM57002975 ; IM57003002 ; IM57003005 ; IM57003011 ; IM57003014

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2003

Copyright de la notice

© Région Lorraine - Inventaire général ; © Conseil général de la Moselle

Date de rédaction de la notice

2004

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Decomps Claire ; Gloc Marie ; Guillaume Jacques

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional de Lorraine - service régional de l'inventaire général Hôtel Ferraris - 29, rue du Haut Bourgeois 54000 Nancy - 03.83.32.90.63