Les aménagements portuaires de la Loire : commune d'Orléans (Loiret)

Désignation

Titre courant

Les aménagements portuaires de la Loire : commune d'Orléans (Loiret)

Localisation

Localisation

Centre-Val de Loire ; Loiret (45) ; Orléans

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Région Centre-Val de Loire

Historique

Description historique

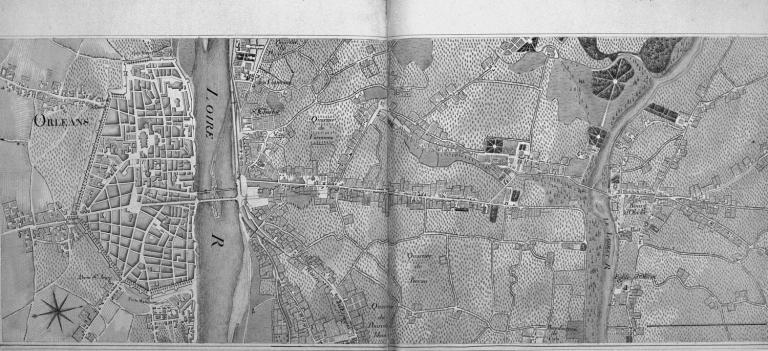

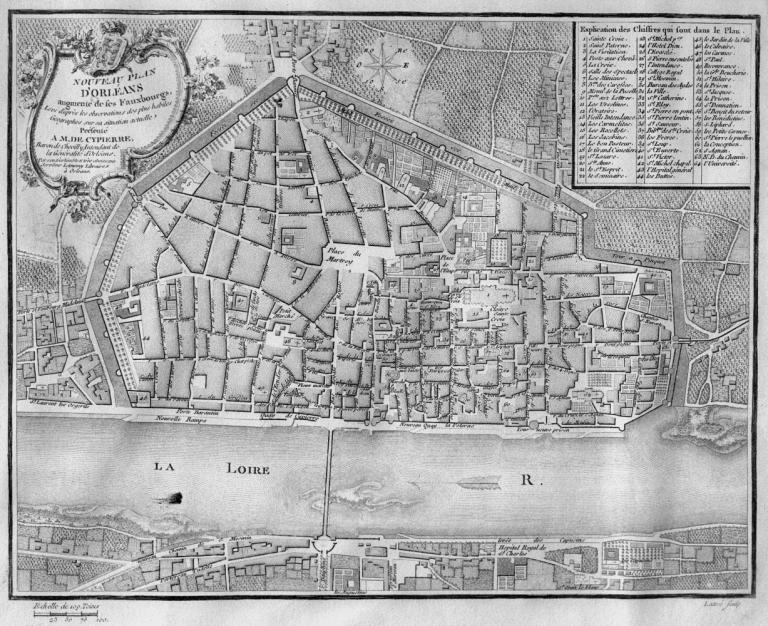

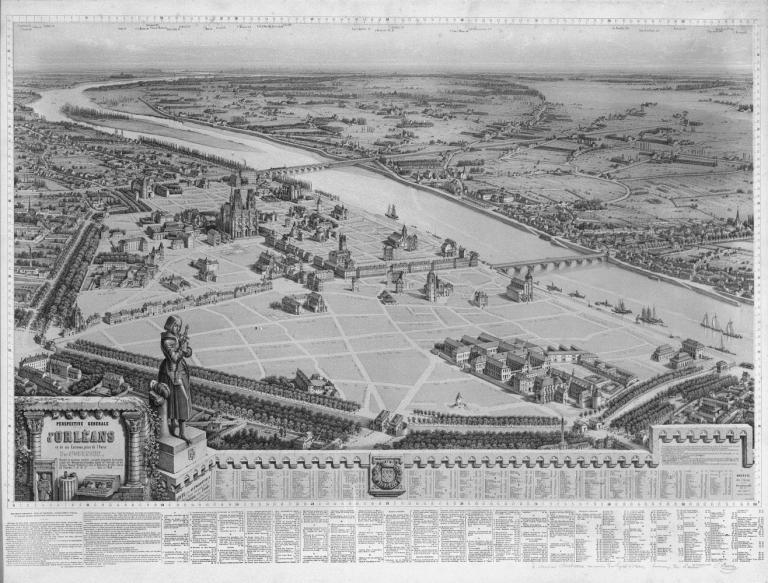

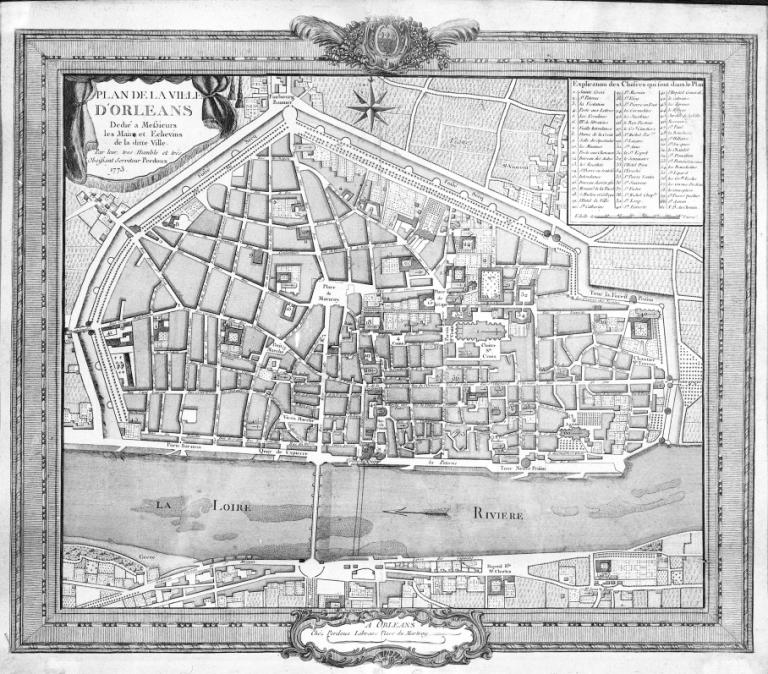

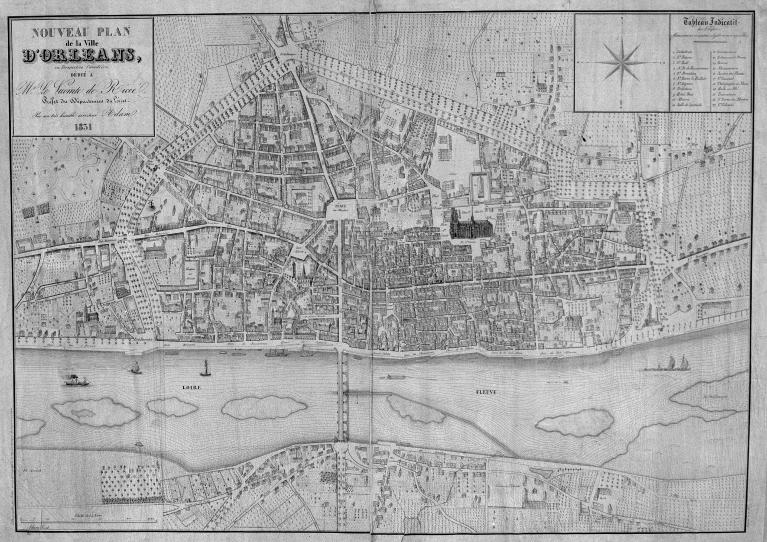

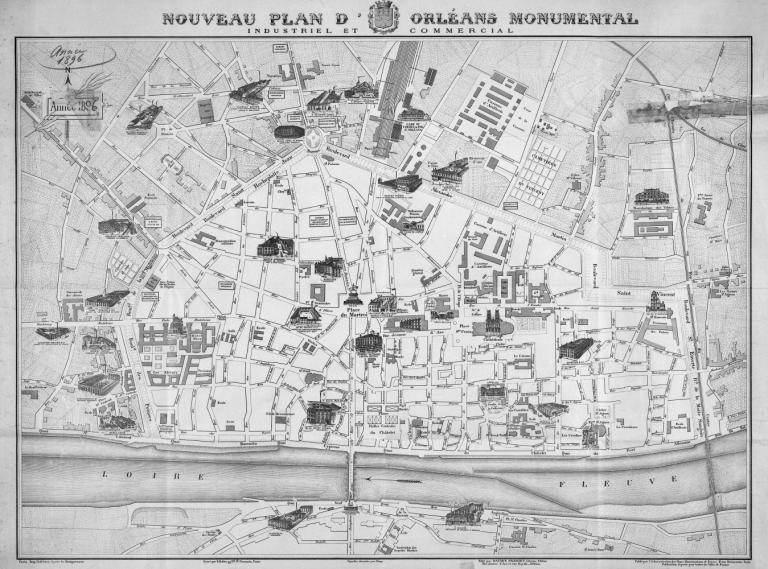

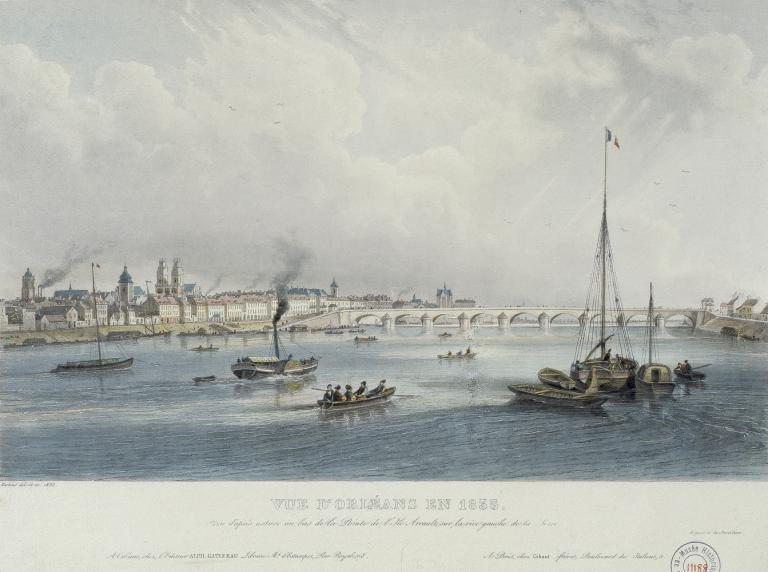

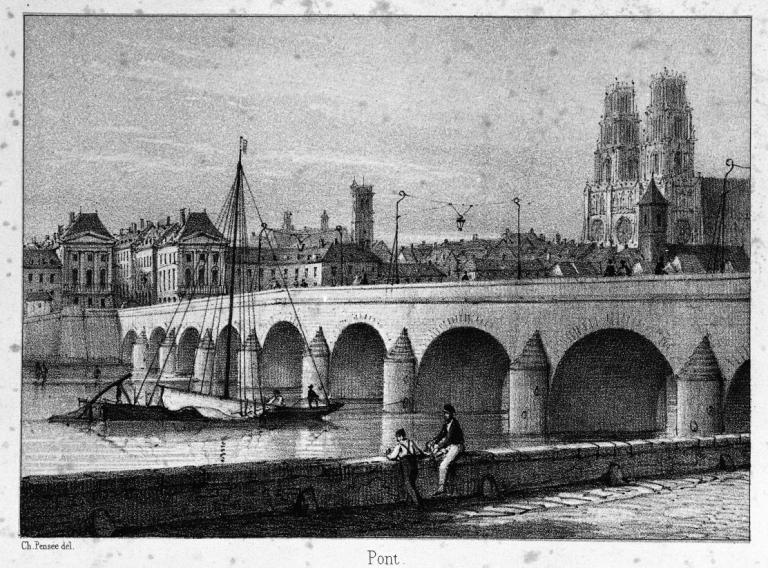

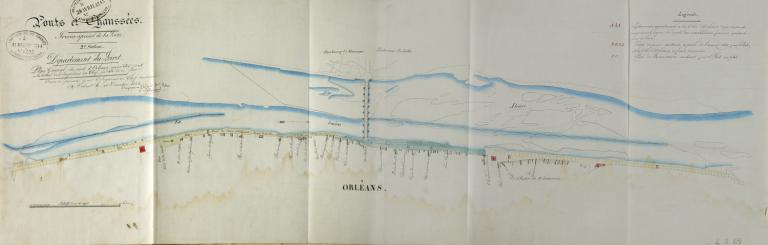

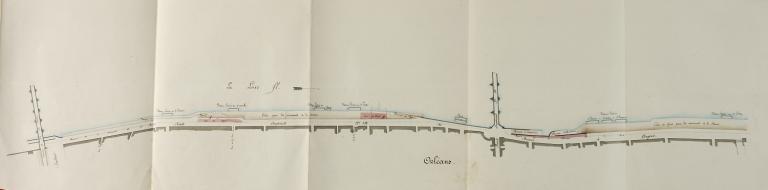

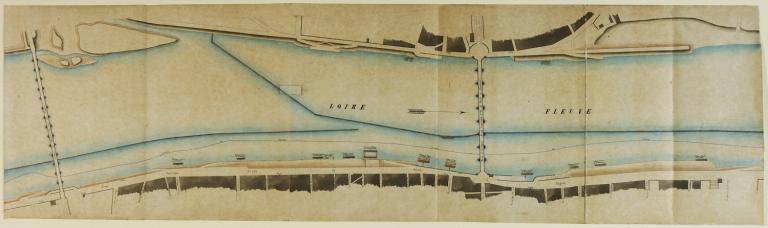

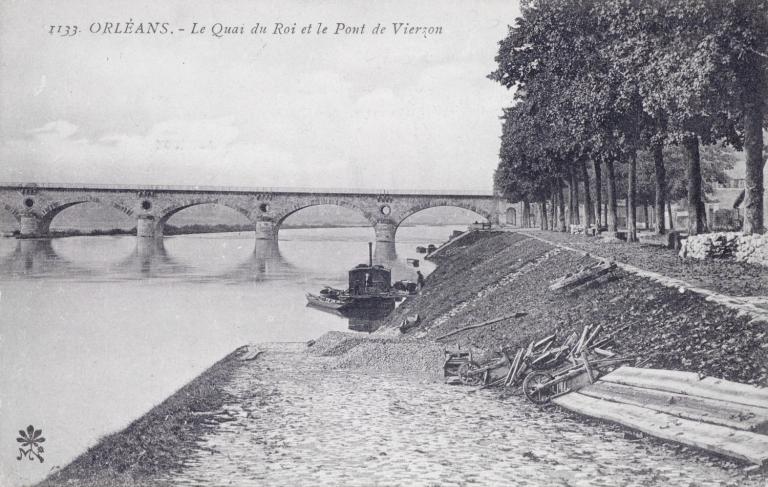

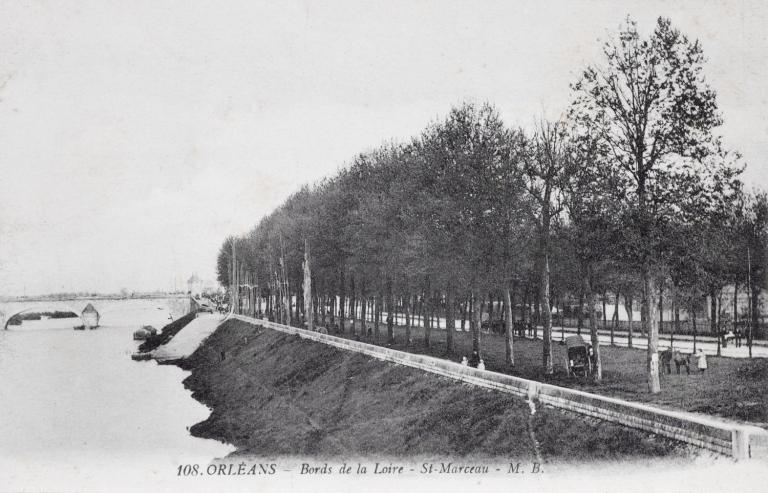

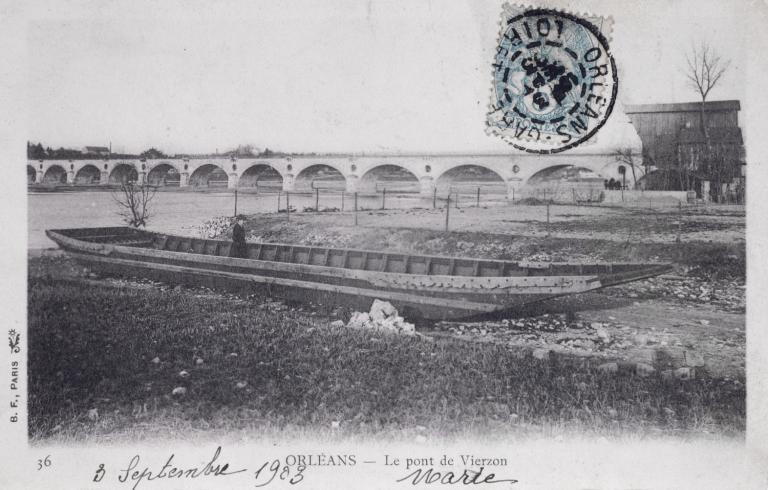

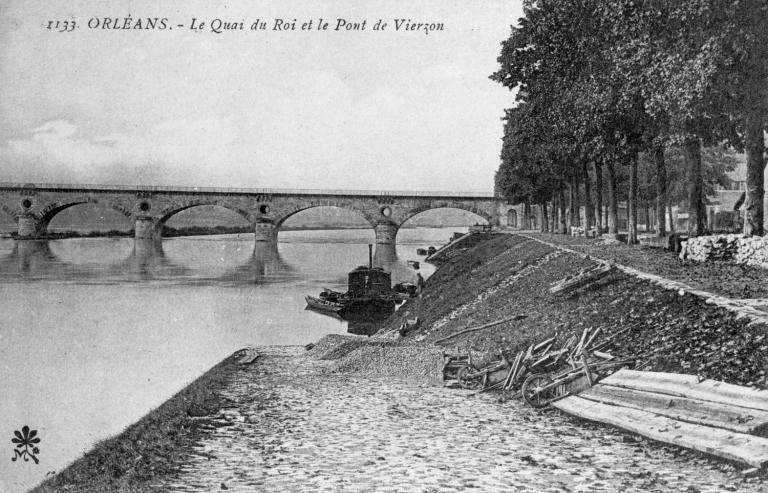

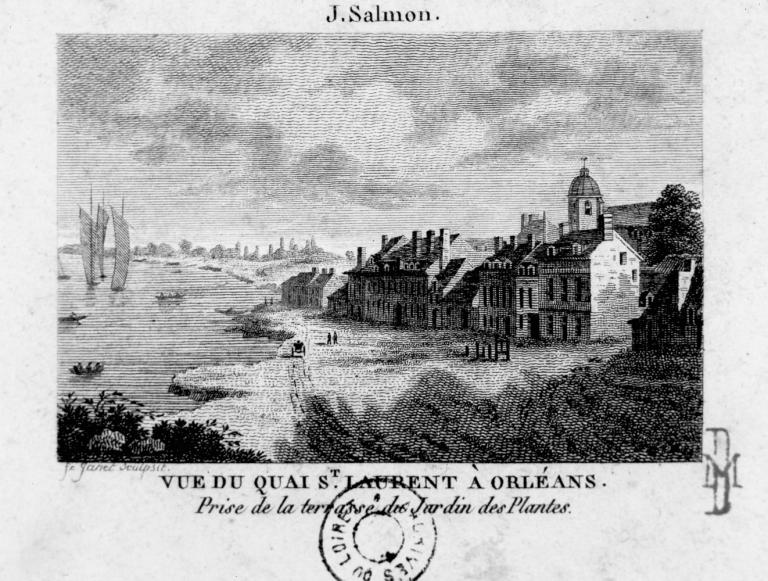

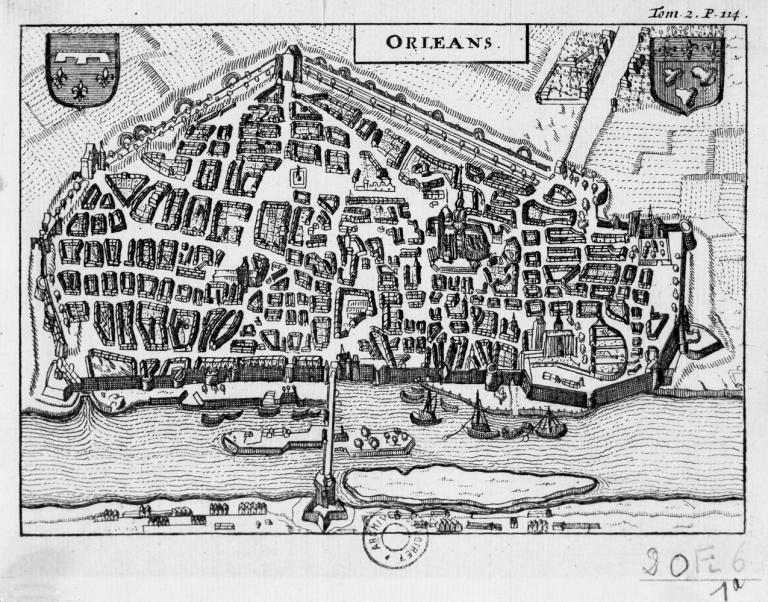

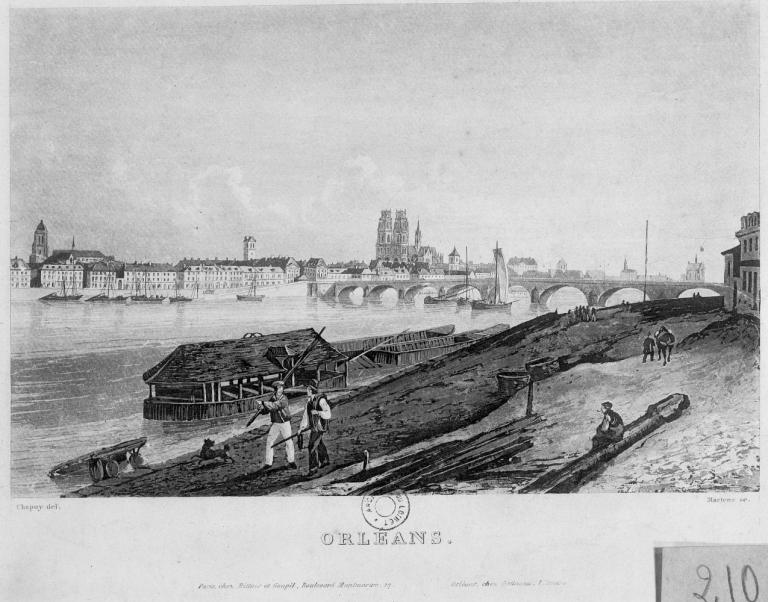

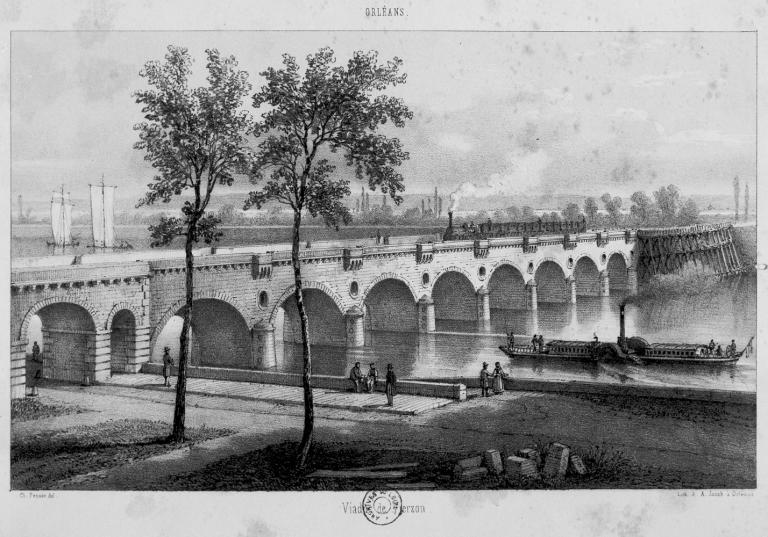

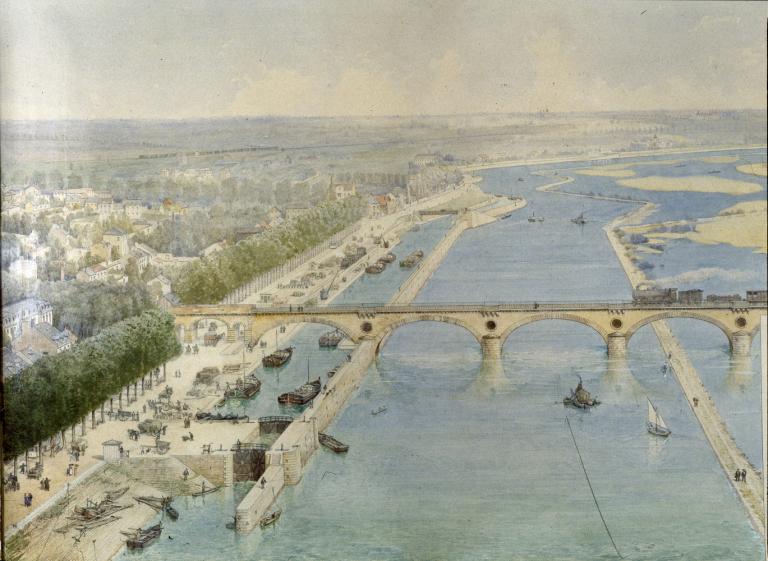

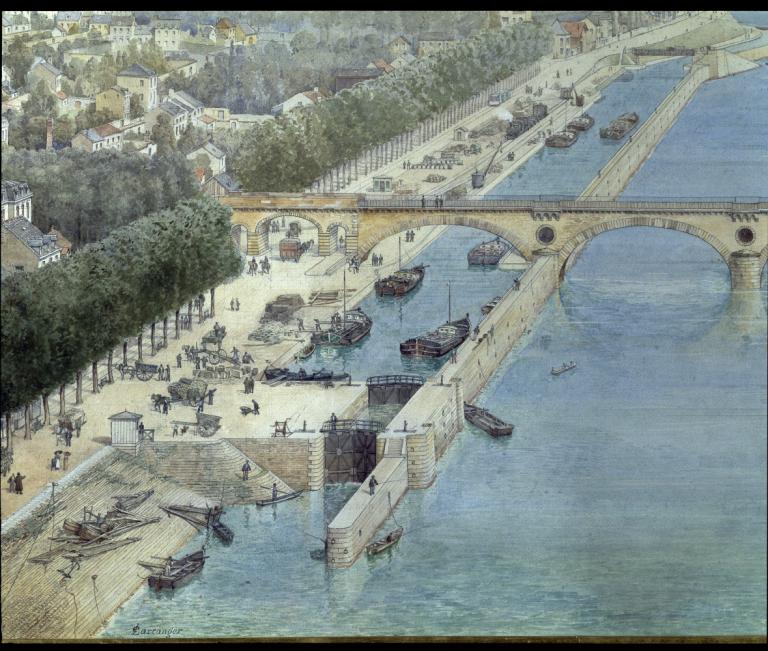

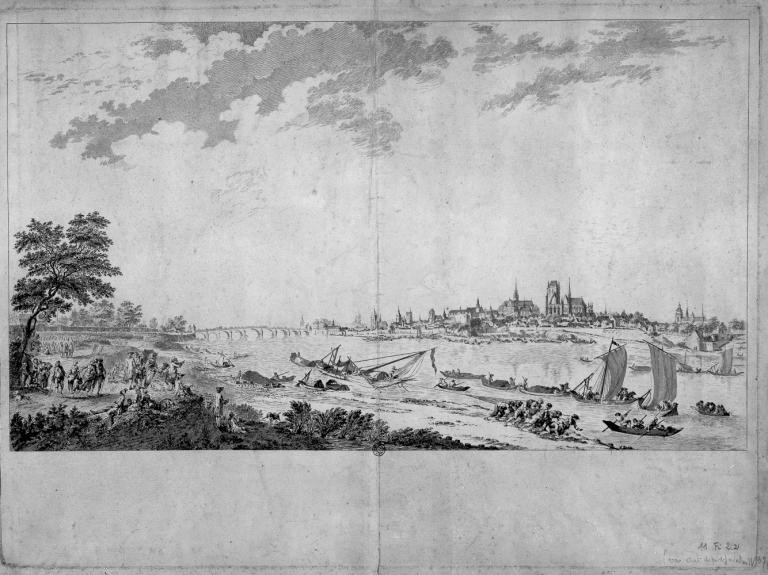

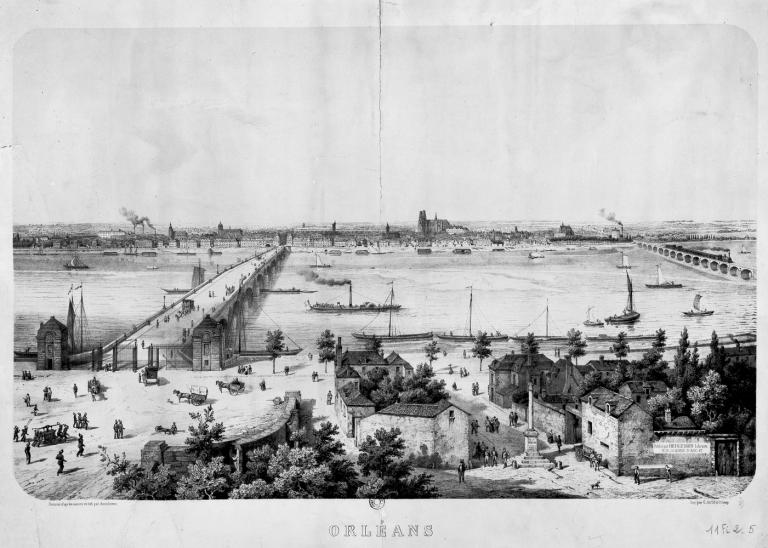

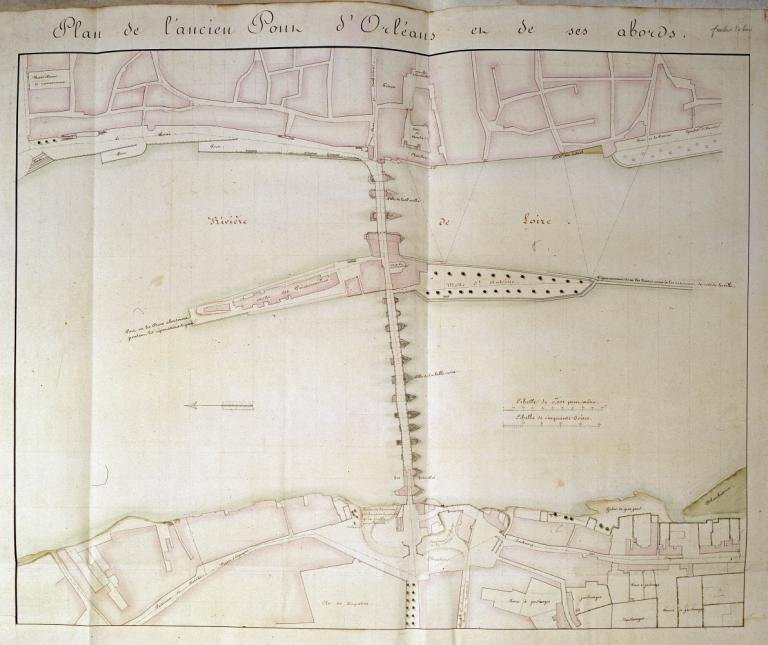

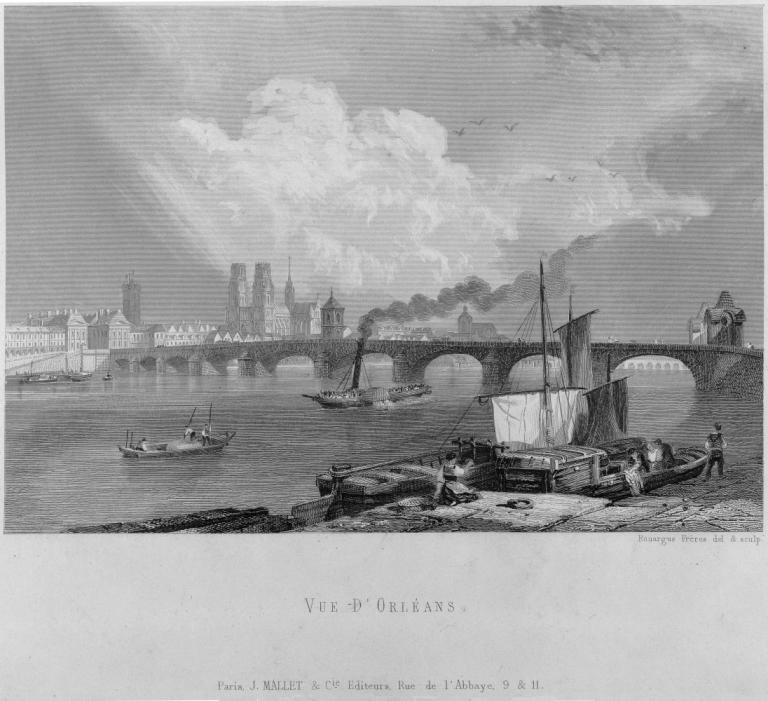

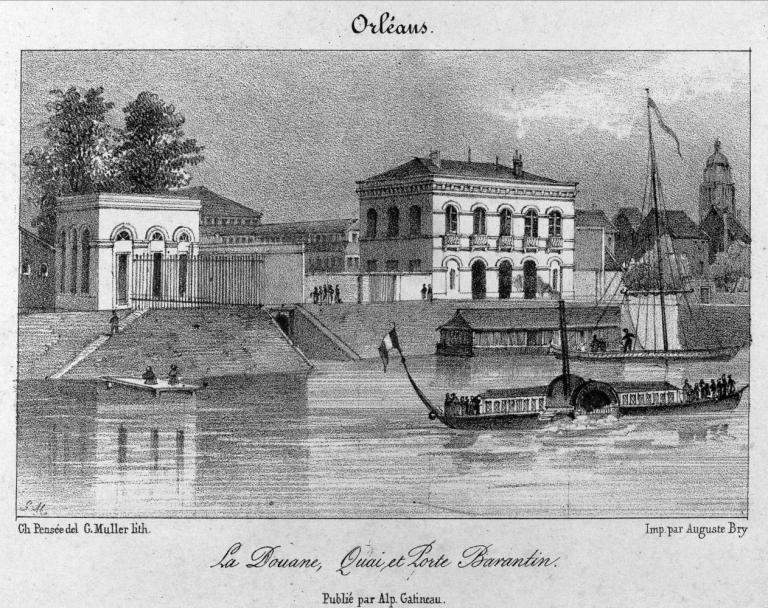

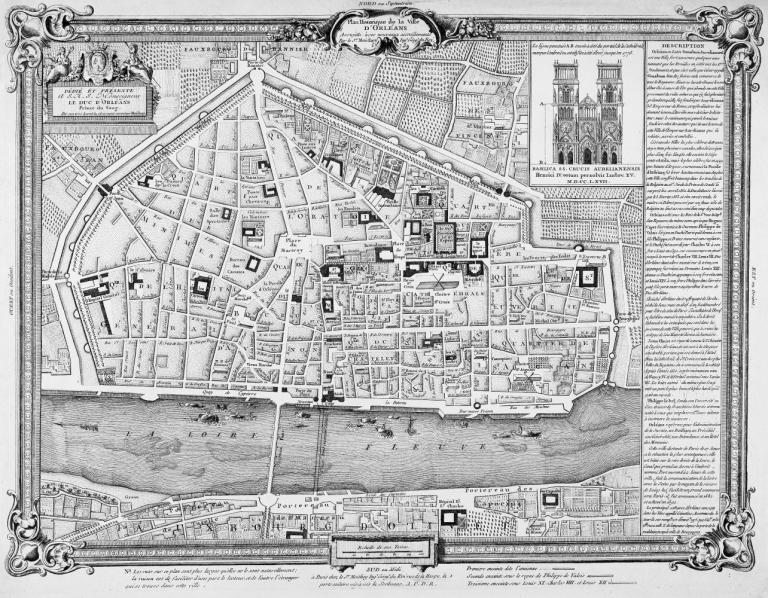

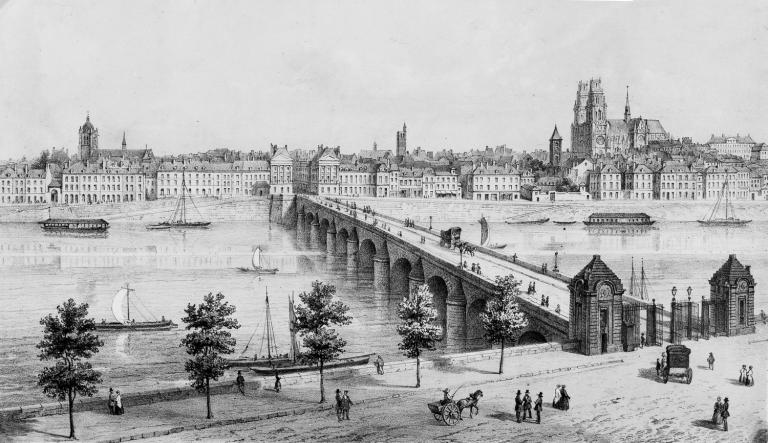

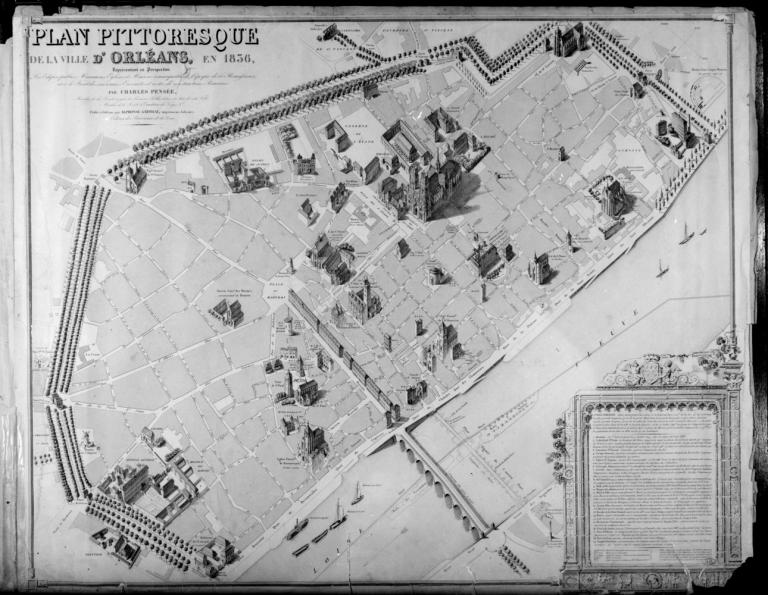

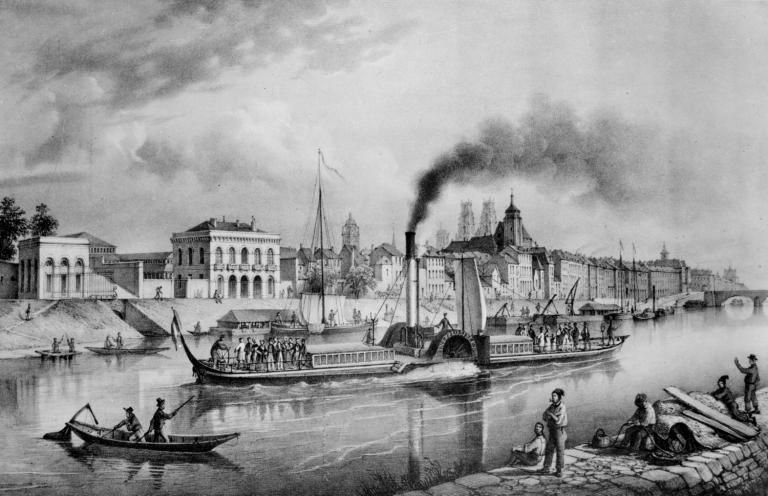

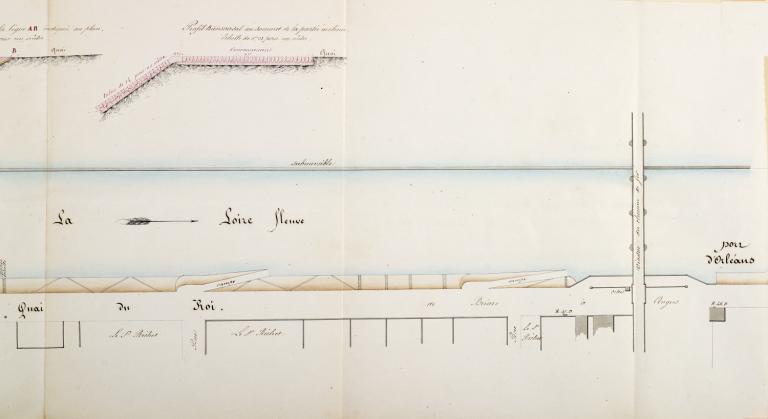

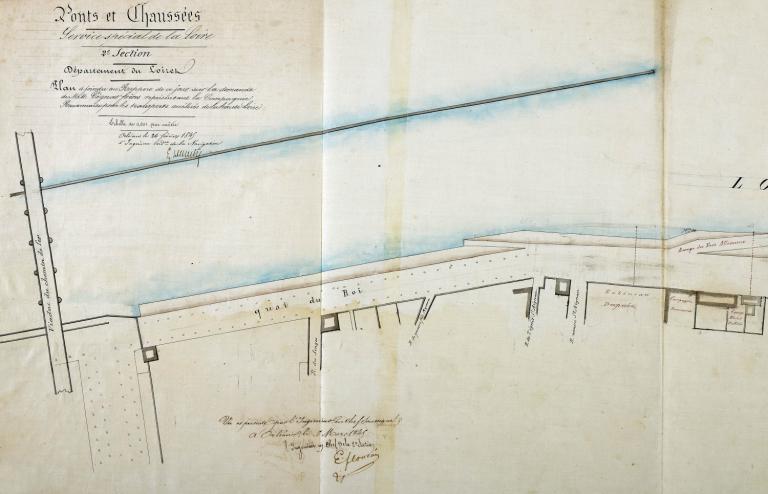

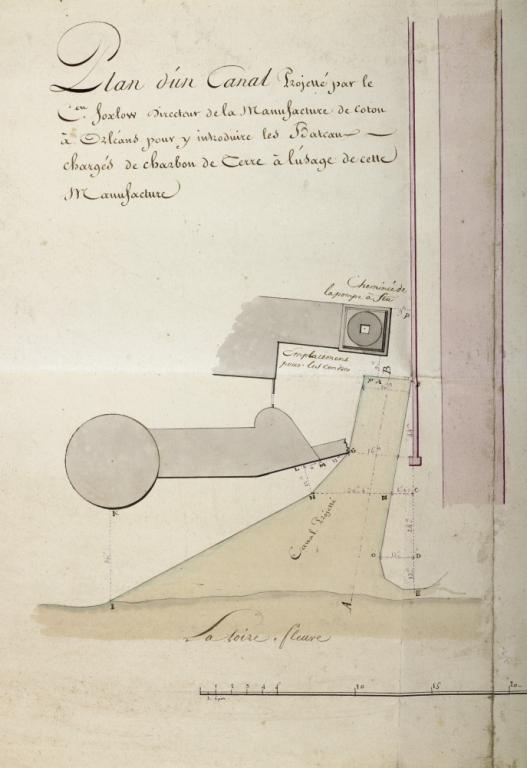

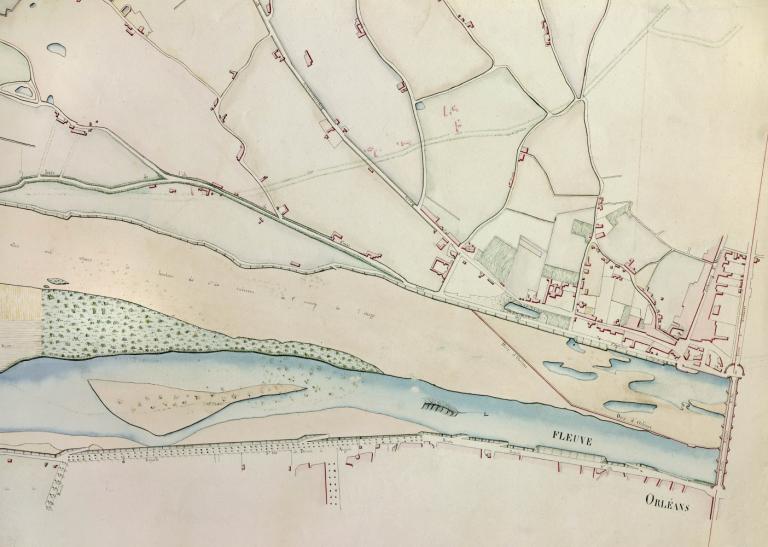

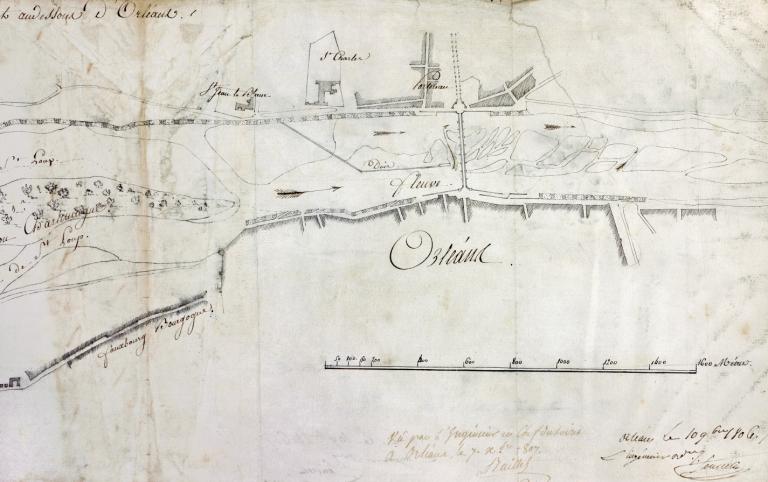

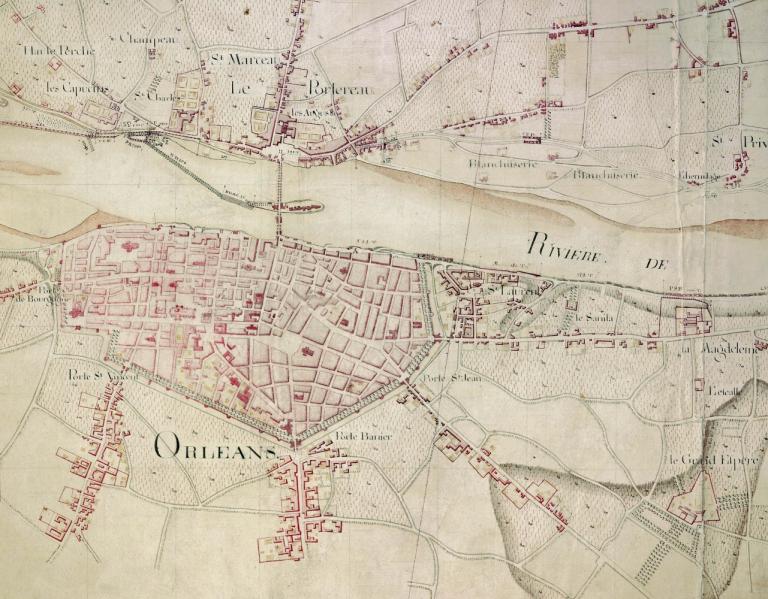

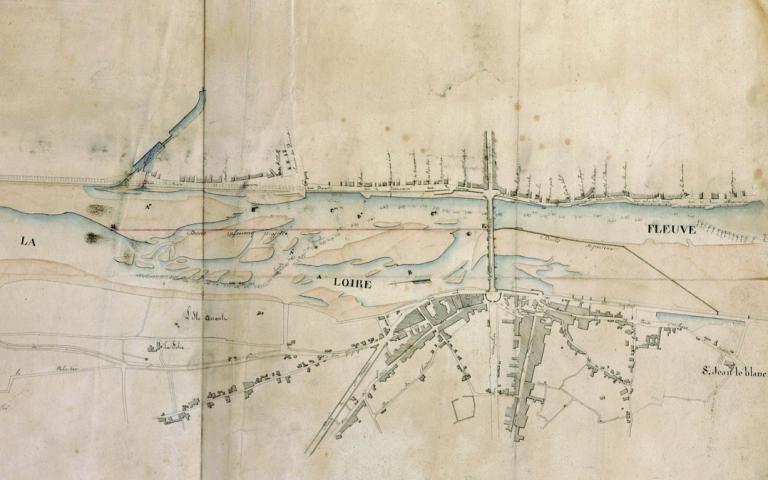

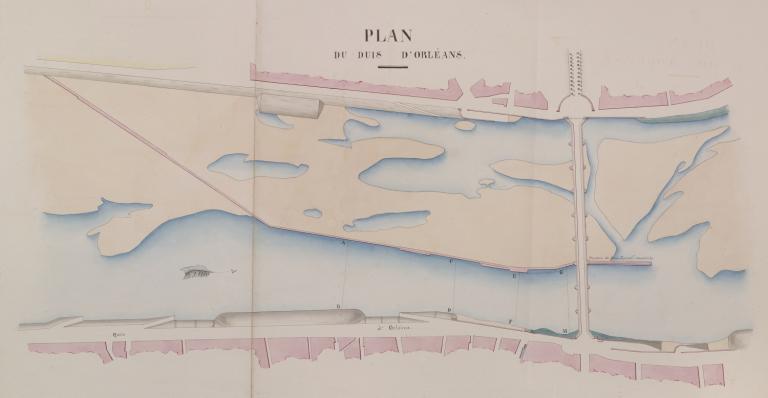

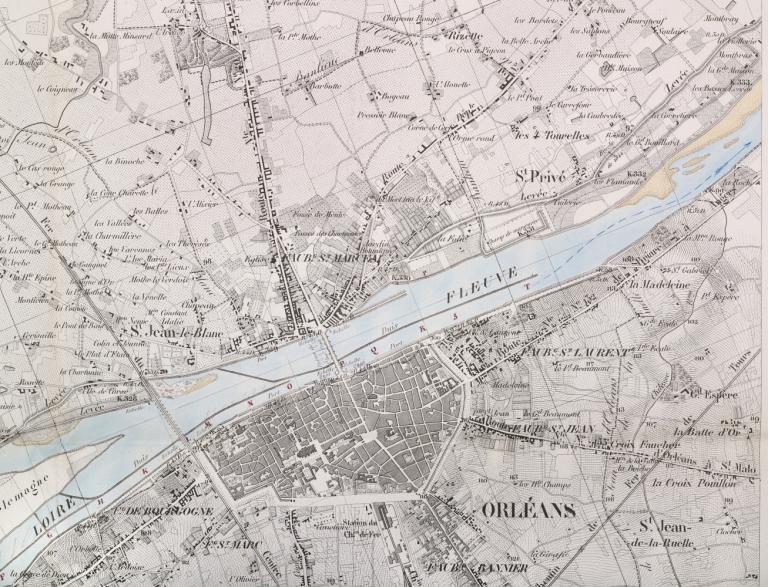

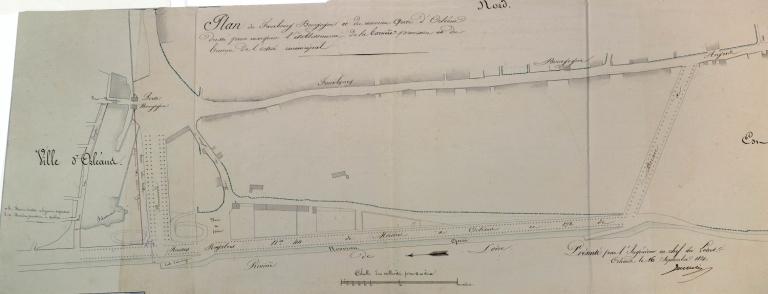

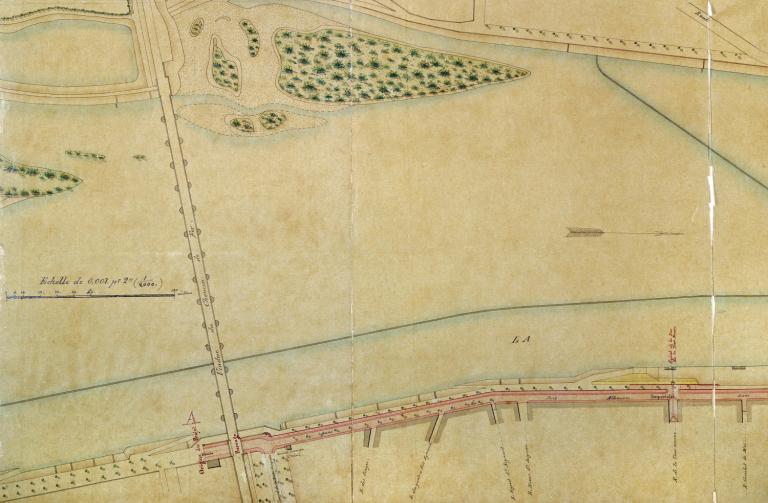

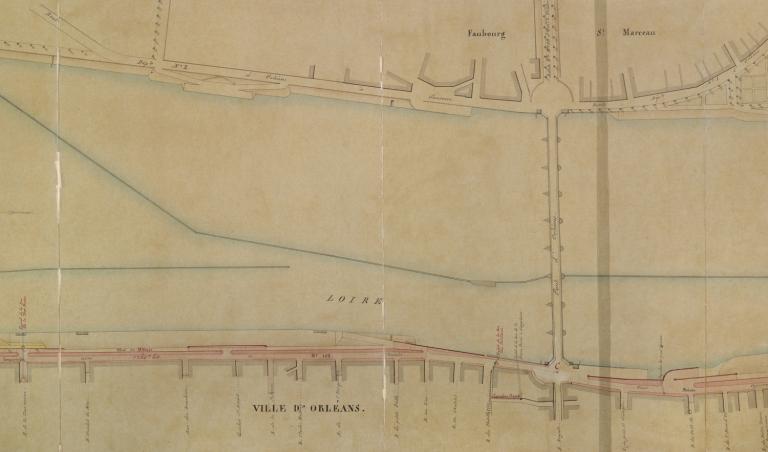

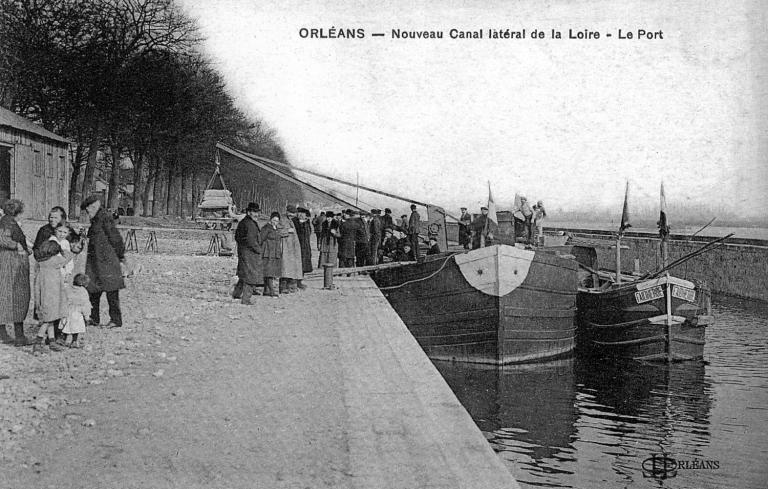

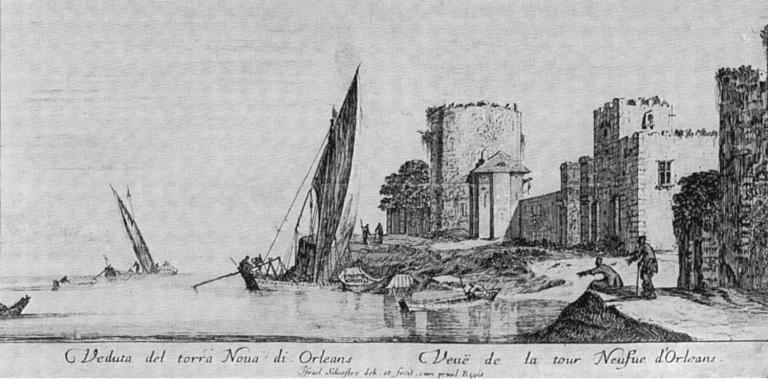

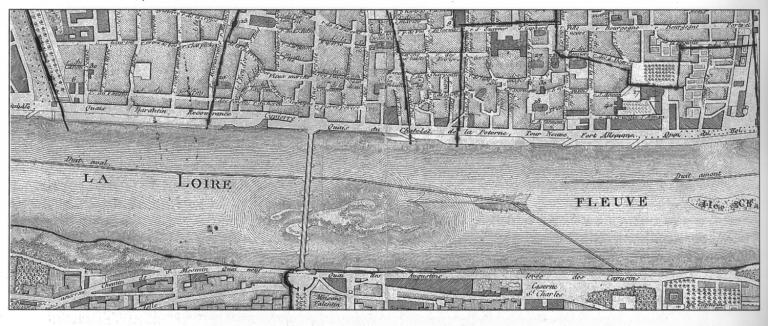

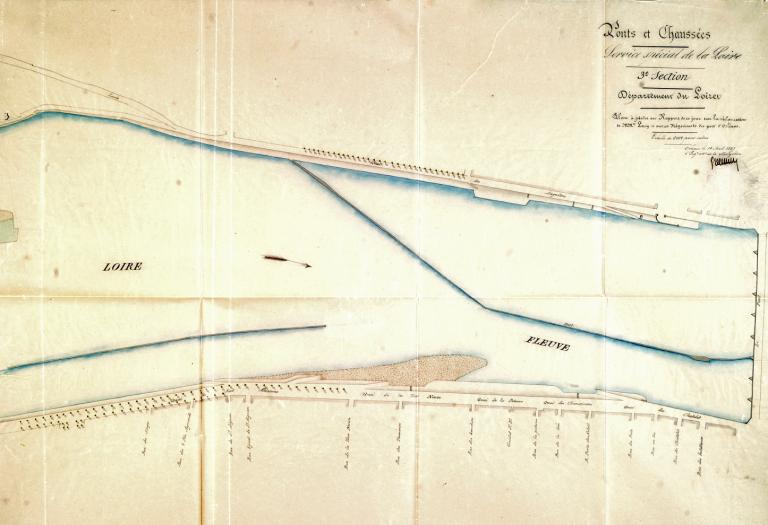

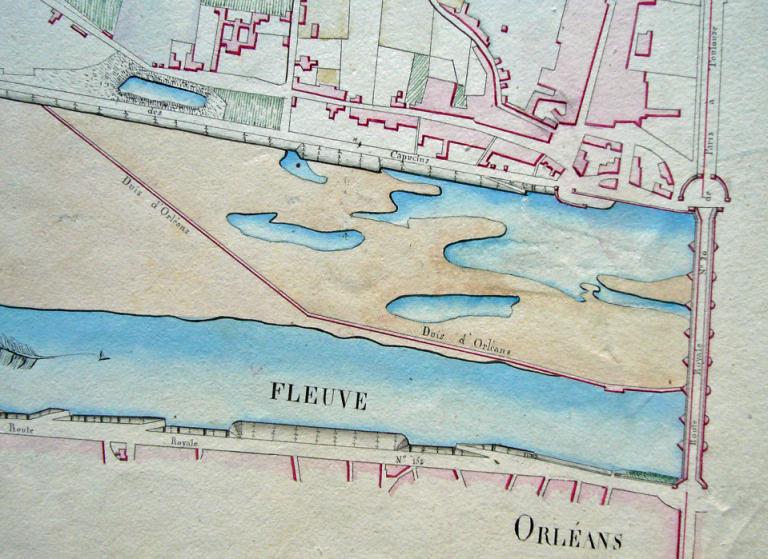

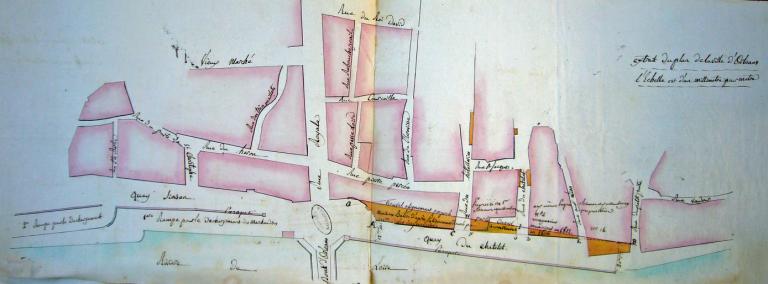

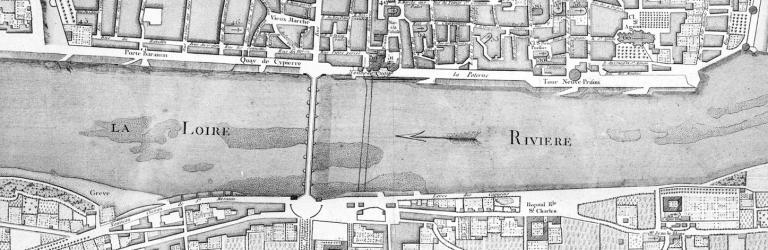

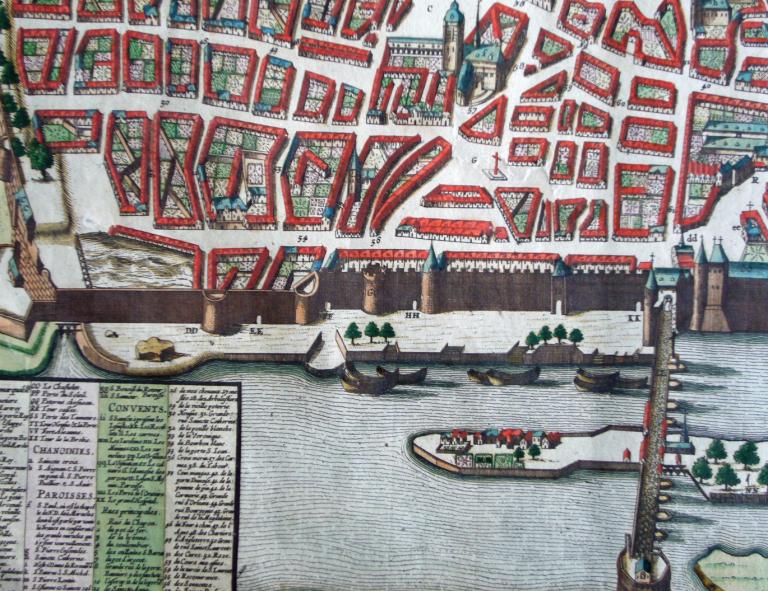

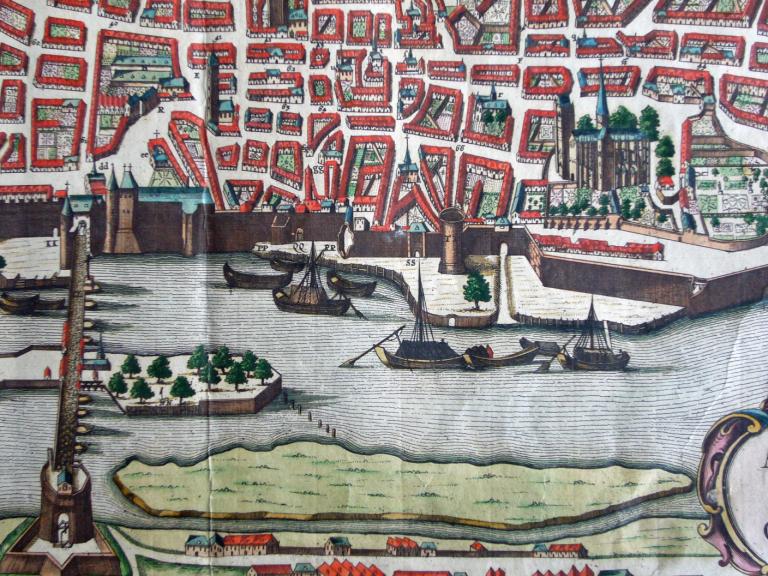

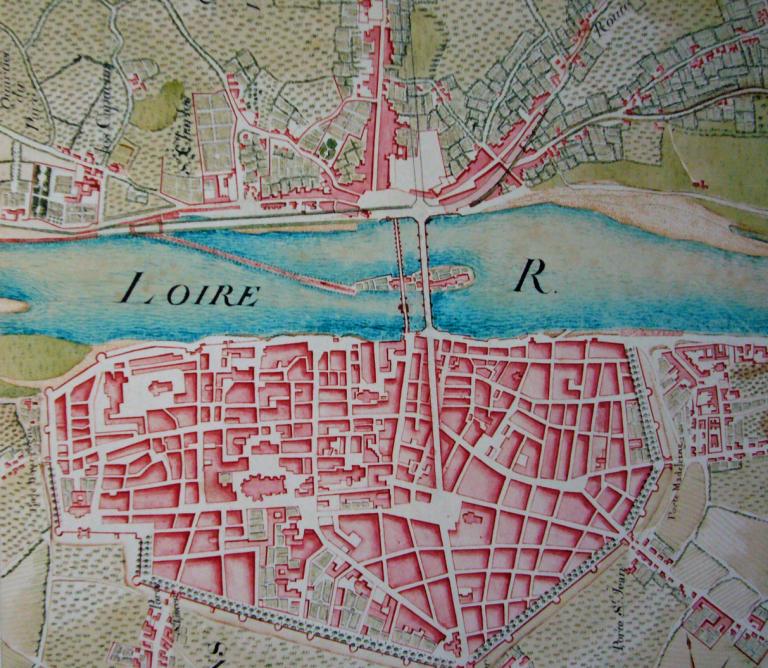

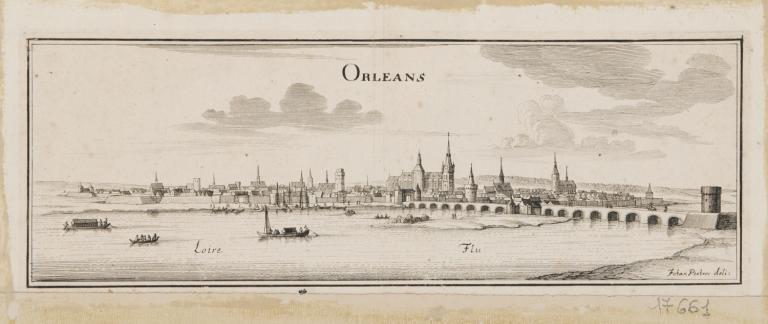

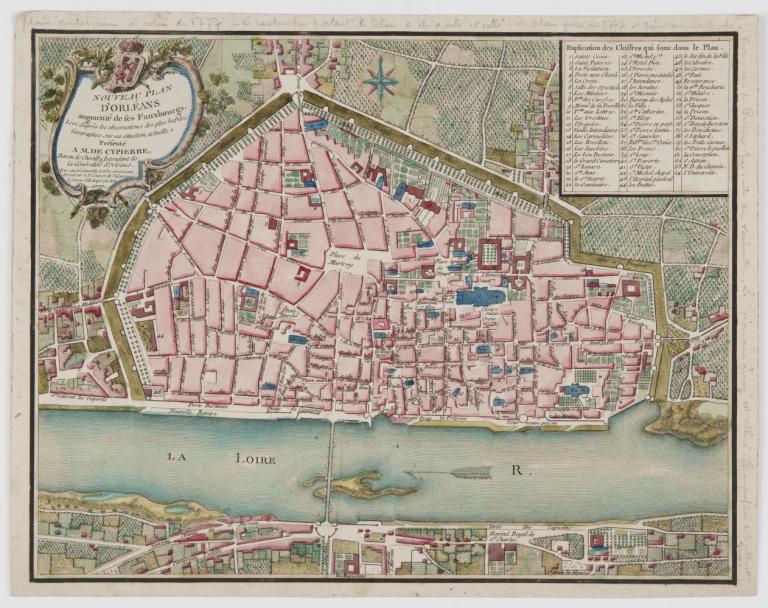

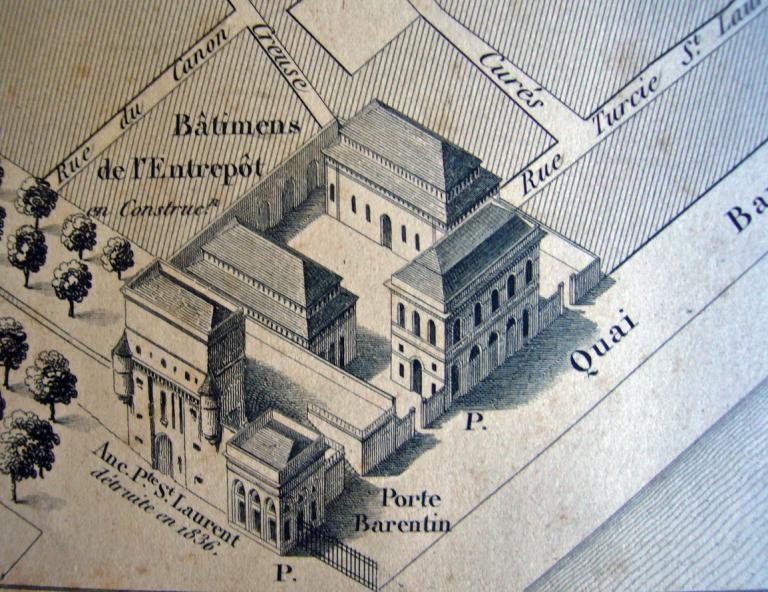

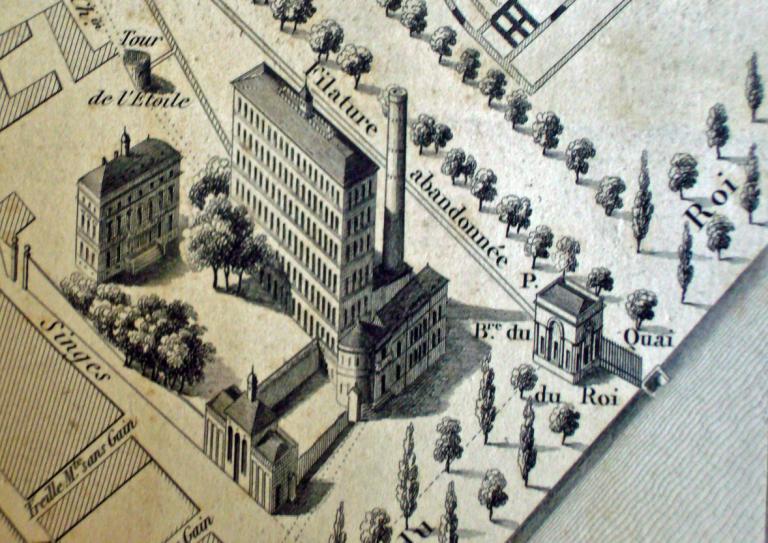

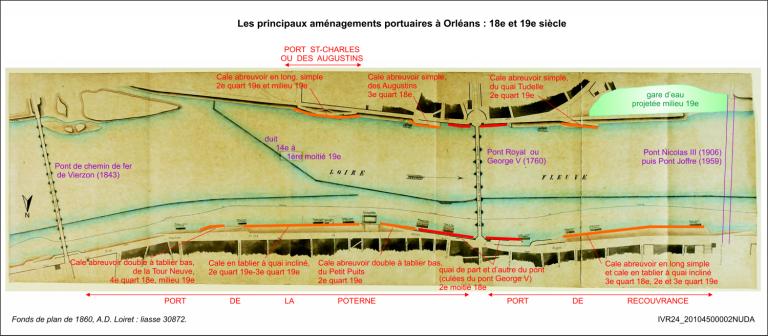

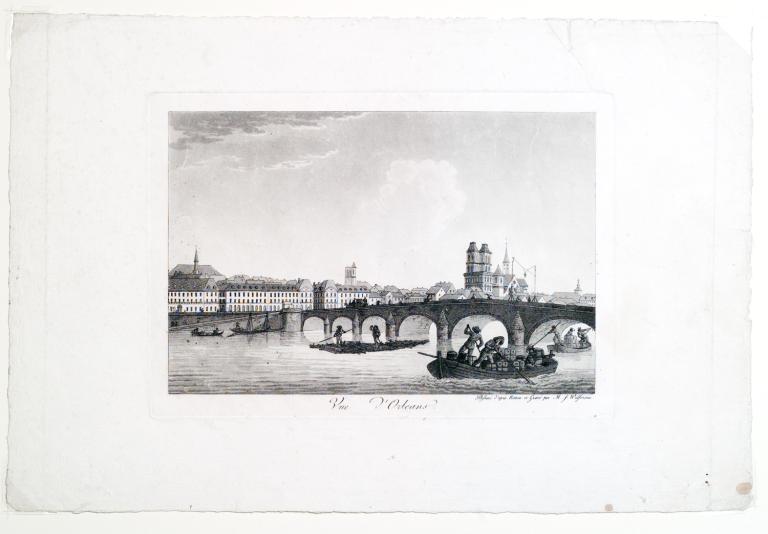

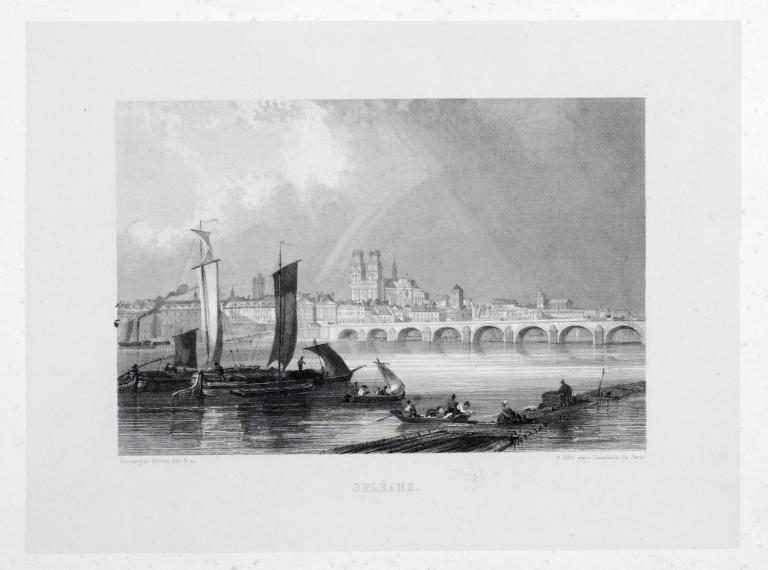

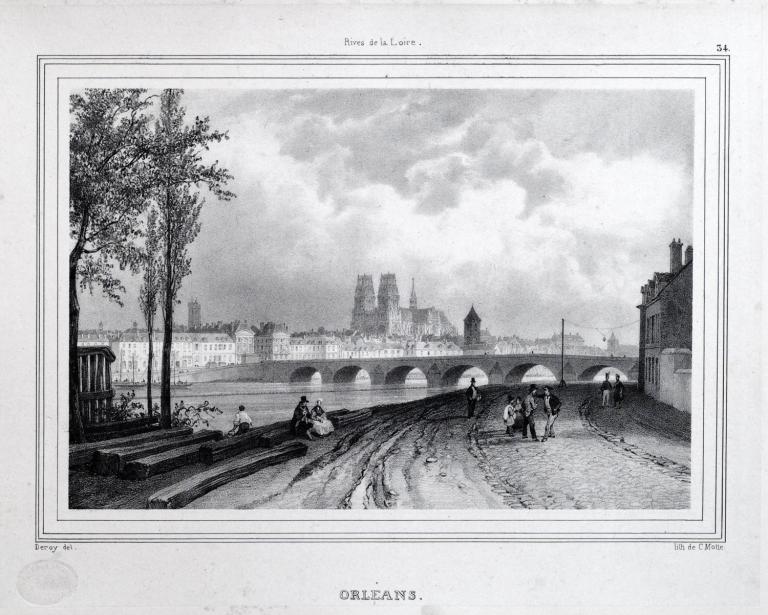

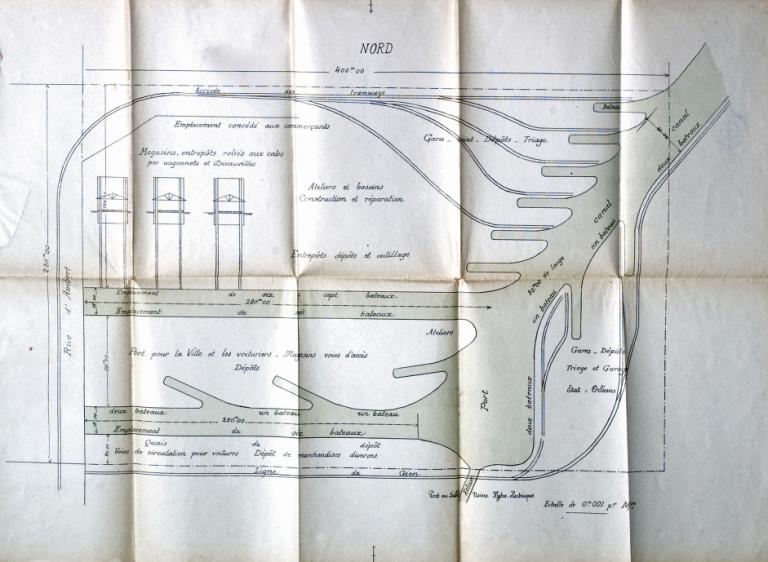

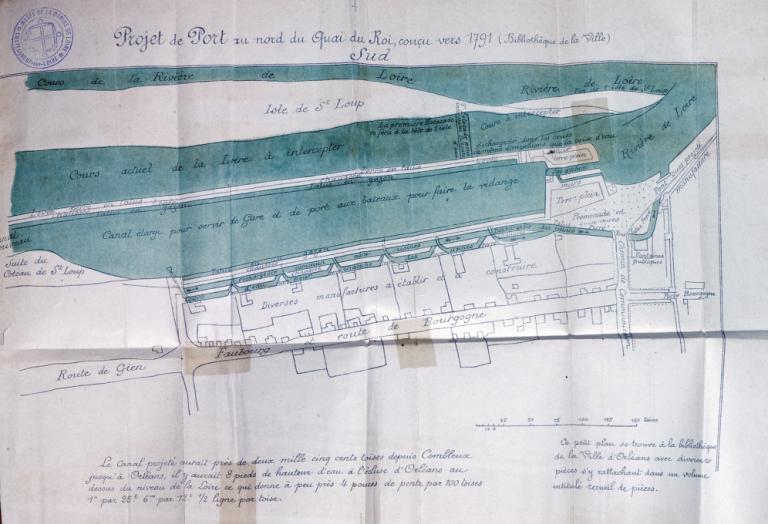

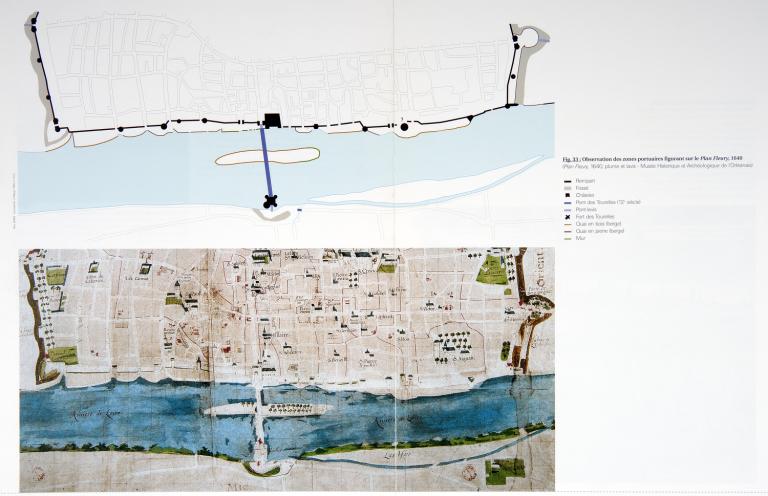

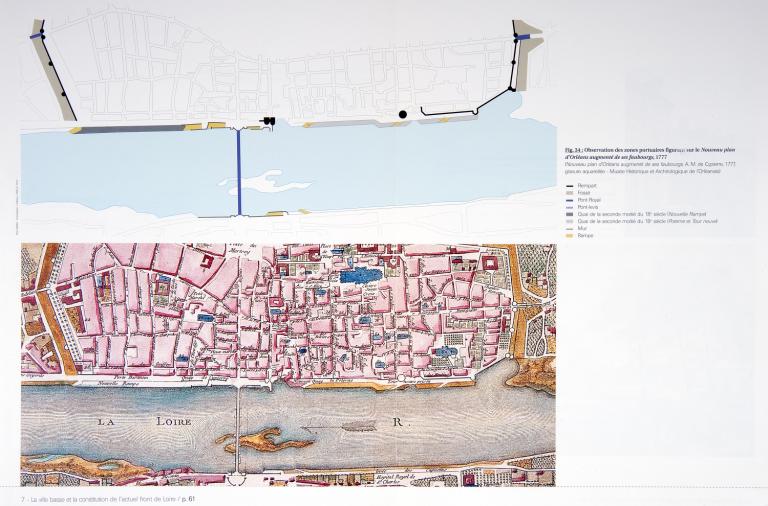

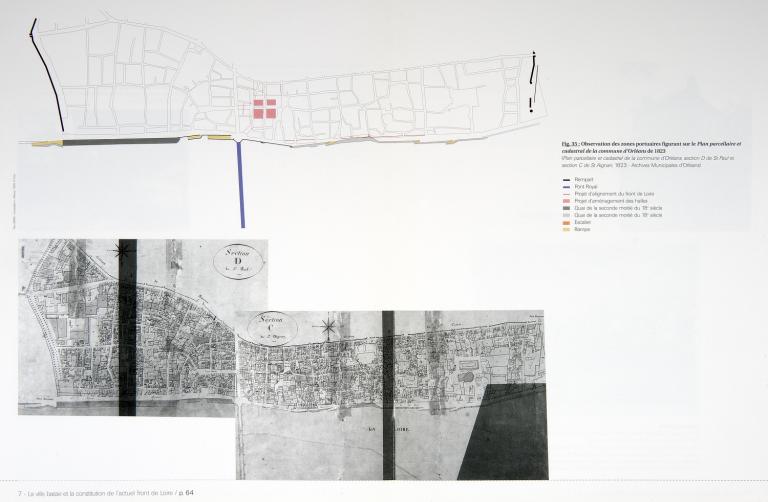

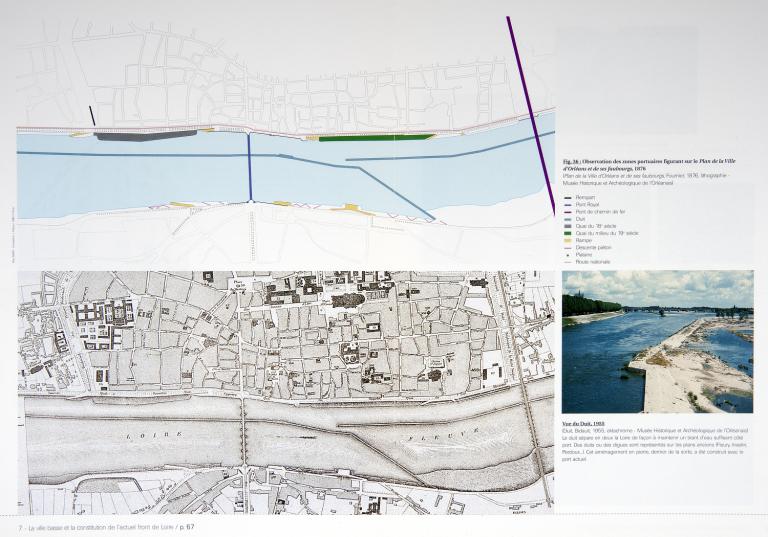

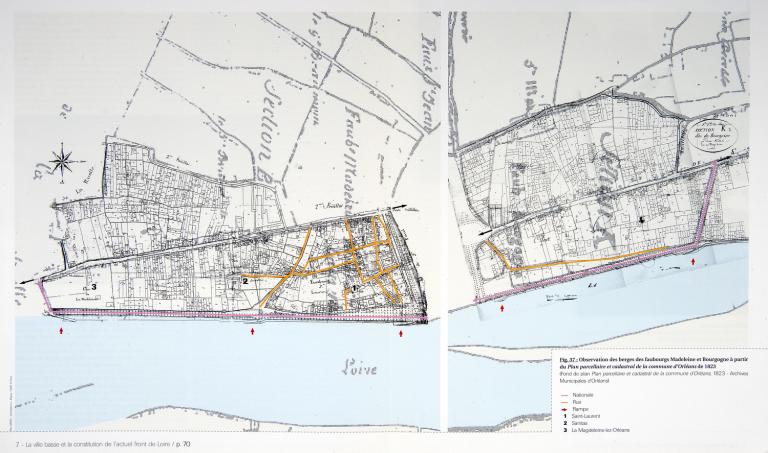

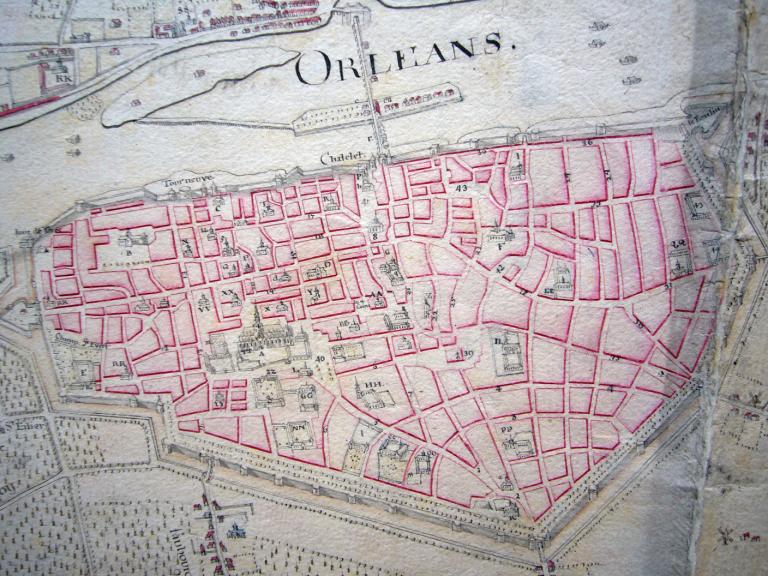

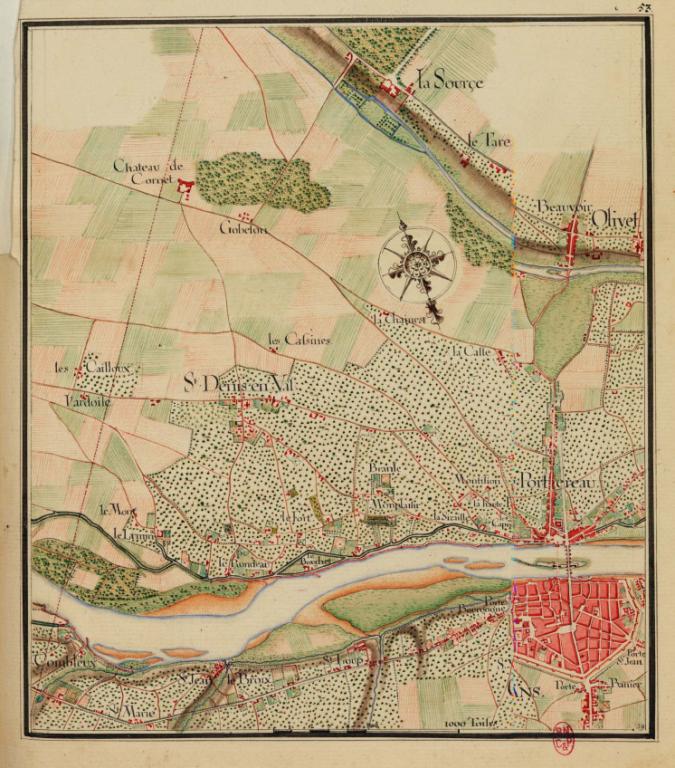

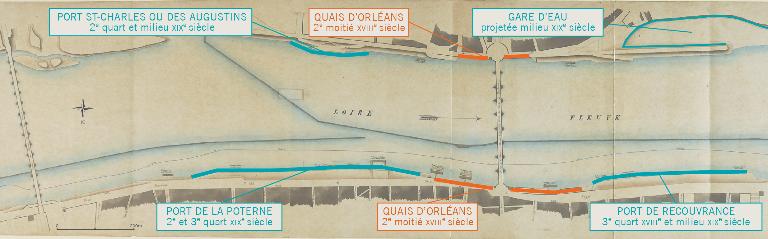

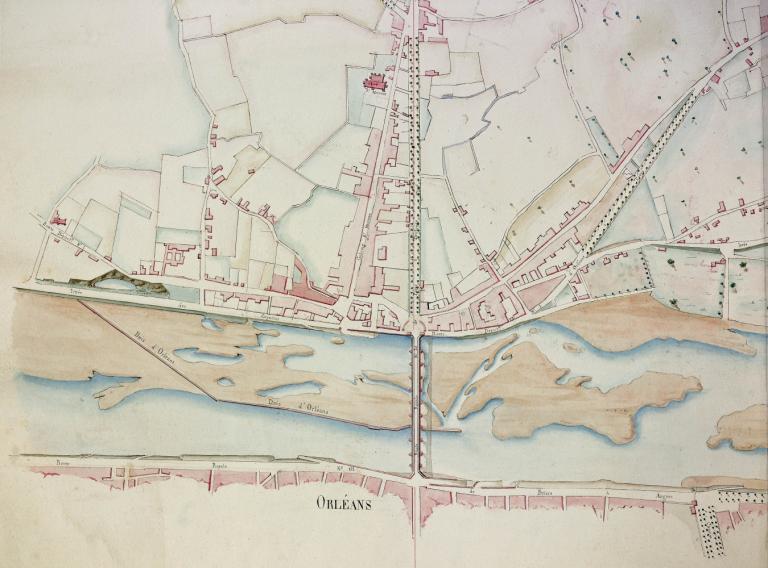

A Orléans, les bords de Loire sont aménagés depuis longtemps pour faciliter la navigation. Des vestiges de quais et d'entrepôts datés entre le 1er av et le 1er siècle de notre ère ont été notamment retrouvés sur la rive droite au niveau du quartier Dessaux lors des fouilles archéologiques de 1993-1995. La ville a bénéficié d'une position géographique avantageuse. A cet endroit les configurations de la Loire changent, son orientation notamment (les bateaux à voile ne bénéficient plus du vents d'ouest à la remonte). Située au point de la Loire le plus septentrional et le plus proche de la Seine et de Paris, la ville est le point de rupture de charge obligé des marchandises qui y transitent. Orléans remplissait les fonctions de centre de redistribution (sorte de plaque tournante du commerce intérieur). Jusqu'au XVIIIe siècle, les bords de la Loire à Orléans sont constitués sur la rive droite de berges irrégulières sur lesquelles a été aménagée une série de petits espaces très sommaires, consolidés de pieux ou de pierres pour l'accostage des bateaux. Ces différentes structures ne communiquent pas entre elles. On distingue en particulier le port d'aval et le port d'amont séparés par le pont des Tourelles. Les remparts de la ville établis le long du fleuve, et dont les parties basses plongent parfois dans les eaux, forment un obstacle à la communication entre la Loire et l'agglomération. Seules les portes et les poternes assurent des liens très ponctuels. Le seul véritable quai semble être celui de Recouvrance, construit durant le premier quart du XVIIe siècle par Pierre Fougeu d'Escures, intendant des Turcies et Levées de la Généralité. La rive droite se présente donc comme un espace très compartimenté, hérité des siècles précédents. En face, la rive gauche ne présente aucun aménagement construit pour l'abordage des embarcations. Cet état très sommaire va être profondément modifié au cours du XVIIIe siècle. A partir des années 1730, les habitants prennent conscience de l'état misérable des aménagements des berges de la Loire. Plusieurs projets visant à améliorer la situation voient le jour. Un seul semble aboutir, celui d'un nouveau quai de 370 mètres de long en aval de la porte de Recouvrance proposé en 1748 par l'intendant Charles Barentin. Au milieu du XVIIIe siècle, la réalisation d'un nouveau pont (1748-1763) qui s'inscrit dans un programme d'urbanisme important (percement de la rue Royale) va déclencher de nouvelles campagnes de travaux sur les rives du fleuve. De nouveaux quais, la Poterne et la Tour Neuve, sont achevés en 1772, année durant laquelle est rédigée une ordonnance de police portant règlement sur les ports en amont du pont Royal. Alors que les quais amont se réalisent, on décide d'effectuer en 1768 d'autres travaux au niveau de la tête du pont Royal, notamment la réalisation d'un quai assurant la communication du nouveau pont et de la rue Royale avec les structures portuaires amont. Malheureusement l'ouverture d'une liaison directe le long de la Loire se heurte à la présence de la forteresse du Châtelet dont le fleuve baigne les murs et qui ne sera détruite que pendant la Révolution. Une liaison directe entre les ports amont et aval est néanmoins mise en place à partir de 1784 au moyen d'un quai de largeur très réduite. En aval du pont, l'intendant Cypierre fait construire à partir de 1768 un quai entre le pont et la rue de Recouvrance. Ces travaux semblent terminés en décembre1775. A la fin du XVIIIe siècle, les quais d'Orléans forment une voie continue de la porte Saint-Laurent jusqu'au Fort Alleaume. Si la communication des quais aval avec l'ouest de la ville est établie, le débouché vers l'est n'est aucunement assuré de manière satisfaisante. Le quai au niveau du Fort Alleaume constitue en effet un cul-de-sac très incommode. Le XVIIIe siècle a apporté d'importantes transformations au front de Loire de la rive droite : la disparition presque totale des remparts, la réalisation de quais maçonnés sur près de 1,7 kilomètres, la construction de cales d'abordage pour les bateaux, l'amélioration de la circulation dans la ville, l'embellissement du front de Loire bâti. Ces efforts se poursuivent au début du XIXe siècle. Les seuls ouvrages portuaires datés du XVIIIe siècle encore visibles aujourd'hui à Orléans sont, sur la rive droite, la cale abreuvoir en long simple du port de Recouvrance et les quais aménagés le long des culées du pont et, sur la rive gauche, la cale abreuvoir simple des Augustins. Ces ouvrages sont tous construits durant le troisième quart du XVIIIe siècle, à la suite de la réalisation du nouveau pont. En 1780, les marchandises transportées sont "le café, l'indigo, la cassonade et autres marchandises des îles, les laines d'Espagne, les cires de Bayonne, les vins et les eaux de vie de Guyenne, de Saintonge, de l'Aunis et du Poitou, l'épiceries et la droguerie de Londres et de Hambourg, la mercerie de Rouen, les draps et les étoffes de Lille et d'Elboeuf, les fers et les fontes du Perche, les salines de Dieppe". A cette liste, on peut ajouter le sel, les poissons de mer et le bois. A la fin du XVIIIe siècle, la ville d'Orléans perd une partie de son rôle de centre d'approvisionnement (chute du nombre de raffineries, multiplication et amélioration des voies de terre, les marchandises ne passent plus systématiquement par Orléans pour se rendre à Paris). En 1767, le duc d'Orléans se plaint d'ailleurs au Roi du projet de modifier le chemin menant de Tours à Paris et de le faire passer par Vendôme et Chartres au lieu d'Orléans. Il craint qu'Orléans perde son commerce et devienne "presque déserte" au profit de Tours. Pendant la Révolution (vers 1794), le directeur de la manufacture de coton d'Orléans (en amont du quai du Fort Alleaume), Foxlow, fait creuser un petit canal reliant la Loire et la cour de son établissement pour y introduire des bateaux chargés de charbon. Ce canal, représenté sur un plan de 1793, est conservé jusqu'en 1814 au moins. Ce dispositif, unique dans le Loiret, rappelle les tronçons de canaux reliant le canal de Berry à certaines usines dans le département du Cher, à Torteron notamment dans les années 1830. Au début du XIXe siècle les efforts se poursuivent pour rendre les quais plus homogènes, en les soumettant notamment à des alignements et en améliorant la circulation est/ouest le long de la Loire. Les quais du Roi, du Fort Alleaume, de la Tour Neuve, de la Poterne, des Chamoiseurs et de Saint-Laurent sont réalisés à frais communs entre la ville et l'Etat durant les années 1820-1830. En 1852, sur le quai du Roi, on déposait des bois de charpente, des pierres de taille, des charniers et des merrains et sur le quai Saint-Laurent des vins, des ardoises, des bois de charpente, de la Houille. Durant le deuxième quart du XIXe siècle, la ville d'Orléans se dote de nouvelles structures portuaires : une grande cale sur le port de la Poterne, une cale en tablier à quai incliné sur le port de Recouvrance, une cale abreuvoir en long simple sur le port Saint-Charles (rive gauche) et une cale abreuvoir simple sur le quai Tudelle (rive gauche). L'importance de ces travaux témoignent d'une très grande activité sur les ports d'Orléans durant cette période. Cet essor de la navigation ligérienne vers 1840-1850 est à rapprocher de l'émergence des voies ferrées qui la stimulent dans un premier temps. La réalisation de la grande cale abreuvoir en long simple du port Saint-Charles sur la rive gauche paraît étonnante à cette période car l'accès à cette structure ne pouvait s'effectuer que par l'aval en raison de la présence du duit dirigeant les eaux vers la rive droite. Au début des années 1840, il règne un grand désordre sur les ports d'Orléans : les quais et les cales sont presque constamment encombrés de marchandises, de débris de bateaux, de bateaux échoués, d'agrès qui rendent la circulation quasiment impossible. Dans le lit du fleuve, les mariniers n'observent pour le stationnement des bateaux d'autre règle que leur bon plaisir. Un nouveau règlement des ports est alors rédigé en remplacement de ceux de 1772 et 1816. Alors que, dans le règlement de 1816, il n'était pas question de port proprement dits mais plutôt d'espaces (15 au total sur la rive droite) délimités par les rues perpendiculaires au fleuve ou des éléments repérables facilement (portes, pont, tour), le règlement de 1842 distingue très nettement les ports de la Poterne et de Recouvrance sur la rive droite. Il n'est pas question de port sur la rive gauche (la dénomination de port sur cette rive apparaît pour la première fois sur la carte de Coumes en 1848). Le règlement de 1842 vise essentiellement à limiter l'encombrement par les bateaux et les marchandises en dépôt sur les ports de la ville : création d'emplacements pour les dépôts, directives pour le dépôt des marchandises encombrantes et/ou dangereuses, mise en place d'un droit de stationnement pour les marchandises, déplacement de bateaux-lavoirs, limitation de l'étendage des laines et du linge. Un poste de garde-port responsable de l'application du règlement et de la surveillance est créé. Les marchandises principales transitant à ce moment sur les ports de la ville sont le bois, le fer, le charbon à la descente, les épiceries et le vin à la remonte et différents matériaux dans les deux sens. Au milieu du XIXe siècle, l'ingénieur Coumes présente un projet de gare d'eau sur la rive gauche en aval du pont Royal pour servir de refuge aux bateaux surpris par les glaces ou les grandes crues, pour mettre à l'abris les bateaux vides et pour créer un chantier de construction et réparation. L'absence de bassin et de cales de réparation constitue en effet une importante lacune. Ce projet n'aboutit pas. Durant le troisième quart du XIXe siècle, les ports de la Poterne et de Recouvrance sont améliorés et agrandis alors que la navigation en Loire entame son déclin et est confrontée aux grandes crues de 1846, 1856 et 1866. Ces événements suscitent en 1858 sur la rive droite le projet d'exhausser le quai entre le pont de Vierzon et le boulevard des Princes (actuel boulevard Jean Jaurès) sur environ 2000 mètres et en 1868 sur la rive gauche le projet d'exhausser toutes les rampes d'accès à la Loire sur 3,6 km pour défendre la ville des inondations. Ces projets n'aboutissent pas. Le trafic sur la Loire à Orléans décline à partir du troisième quart du XIXe siècle : en 1843, 381 000 tonnes de marchandises transitaient par la ville, en 1866, 18 fois moins (21 000 tonnes), en 1925 10 000 tonnes et en 1952 seulement 2000 tonnes. La deuxième moitié du XIXe siècle voit quantité de projets d'aménagement de la Loire ou de canal latéral à la Loire entre Briare et Orléans ou Nantes. Vers 1900, un important débat oppose « loiristes » et « canalistes ». On finit par renoncer à tous ces projets pour des raisons financières et de concurrence du chemin de fer. Un certain Thauvin propose encore en 1903 de créer à Orléans un nouveau port relié au canal d'Orléans. L'idée est de creuser un port abrité du fleuve au lieudit l'Egoutier entre le Cabinet Vert et le pont de chemin de fer, du même type que celui réalisé à Roanne en 1896 par l'ingénieur Mazoyer. Ce port aurait pu recevoir 40 bateaux à la fois et aurait assuré le transbordement bateaux / wagons (voies ferrées). Le projet reste sans suite. Le prolongement du canal d'Orléans entre Combleux et Orléans entre 1910 et 1921 constitue le dernier soubresaut en faveur de la navigation en Loire. Les travaux vont profondément modifier les accès à la Loire sur la rive droite en amont de l'écluse en Loire d'Orléans, par la suppression notamment de trois cales abreuvoirs simples. Seule celle du Cabinet vert a été remplacée par une nouvelle cale située entre Loire et canal. Elle est comparable à celles établies sur les communes de Saint-Jean-de-Braye pour les mêmes raisons. Les quais de la Loire à Orléans sont inscrits au titre des sites (loi de 1930) depuis 1944.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

Les aménagements portuaires de la ville d'Orléans sont établis sur les rives gauche et droite de la Loire. Côté rive droite se trouvent les aménagements les plus importants : - en amont du pont Royal : la cale abreuvoir simple du Cabinet vert, le port de la Poterne comprenant la cale abreuvoir double à tablier bas de la Tour Neuve, la cale en tablier à quai incliné de la Poterne, la cale abreuvoir à tablier bas du Petit Puits- en aval du pont Royal : le port de Recouvrance composé d'une cale abreuvoir en long simple allongée d'une cale en tablier à quai incliné et deux cales abreuvoirs simplesLa rive gauche présente les éléments suivants : - en amont du pont Royal : le port des Augustins composé d'une cale abreuvoir en long simple, la cale abreuvoir simple des Augustins- en aval du pont Royal : deux cales abreuvoirs simplesLes culées du pont Royal ont été prolongées par des quais sur chacune des rives.Pour améliorer la navigation dans la traversée de la ville, une digue (ou duit) a été construite dans le lit du fleuve. Elle a été conçue pour diriger les eaux vers les ports de la rive droite (ports de la Poterne et de Recouvrance).

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2009

Copyright de la notice

(c) Région Centre-Val de Loire, Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2009

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Mauret-Cribellier Valérie

Typologie du dossier

Présentation de l'aire d'étude

Adresse du dossier Inventaire

Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06