Usine de porcelaine Mousset et Cie, puis Cloups, puis Laplagne

Désignation

Dénomination de l'édifice

Usine de porcelaine

Appellation d'usage

Usine de porcelaine Mousset et Cie, puis Cloups, puis Laplagne

Titre courant

Usine de porcelaine Mousset et Cie, puis Cloups, puis Laplagne

Localisation

Localisation

Nouvelle-Aquitaine ; Haute-Vienne (87) ; Limoges ; 24 avenue Galliéni

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Limoges

Canton

Limoges-Corgnac

Adresse de l'édifice

Galliéni (avenue) 24

Références cadastrales

2002 BH 34, 91, 92, 96

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Atelier de fabrication ; magasin industriel

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1er quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1924

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Description historique

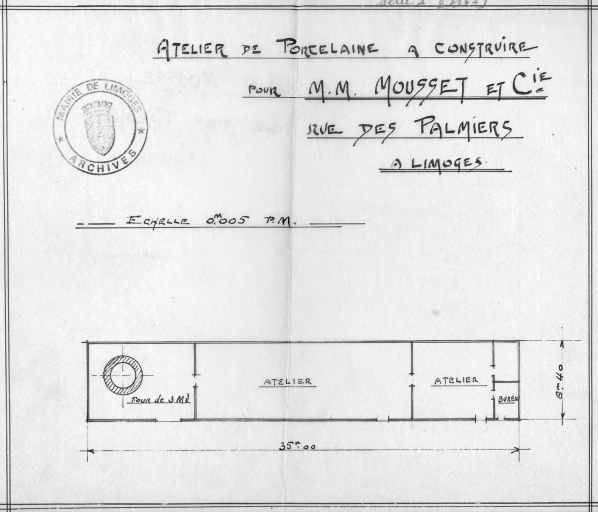

Raoul Mousset, Léon Cloups et François Gaumondi établissent cette petite usine de porcelaine en 1924 (société en nom collectif Mousset et Cie). Après le décès de R. Mousset dès les premières années, puis de F. Gaumondi à la fin des années 1940, L. Cloups reste seul à la direction de l'entreprise. Ouvrier dans diverses usines de porcelaine depuis l'âge de 11 ans (dont l'usine Ranque-Ducongé spécialisée dans la fabrication de fèves) , Léon Cloups était âgé de 22 ans à la création de la société. En 1964 lui succède son gendre, Henri Laplagne, modeleur de formation (meilleur ouvrier de France) auquel succède sa fille en 1995, Nadège Laplagne, actuelle propriétaire et directrice. Spécialisée dans la fabrication de porcelaine blanche de fantaisie (porcelaine d'ameublement, piluliers, fèves, porcelaine funéraire...) , cette usine fabriqua des objets très variés, tels que les petits équipements sanitaires en porcelaine du paquebot Normandie (1935). L'usine est équipée en 1924 d'un four rond à globe de 3 m3, à flammes directes. En 1958 il est remplacé par un four-cellule à gaz du constructeur Cerafer (Golfe-Juan, 06). Il subsiste une ancienne moufle, probablement construite dans les années 1920, du constructeur de Limoges P. Blondeau (indications portées sur les portes du foyer). L'usine emploie 11 ouvriers en 1926 dont 7 femmes, 7 ouvriers en 1985, 12 en 2002.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Brique ; fer ; bois ; pan de bois

Matériaux de la couverture

Ciment amiante en couverture

Description de l'élévation intérieure

En rez-de-chaussée ; étage de comble

Typologie de couverture

Toit à longs pans

Commentaire descriptif de l'édifice

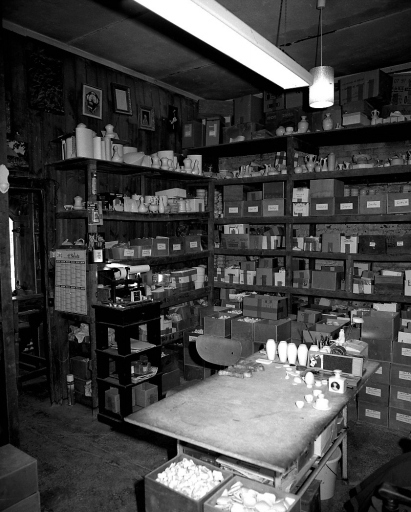

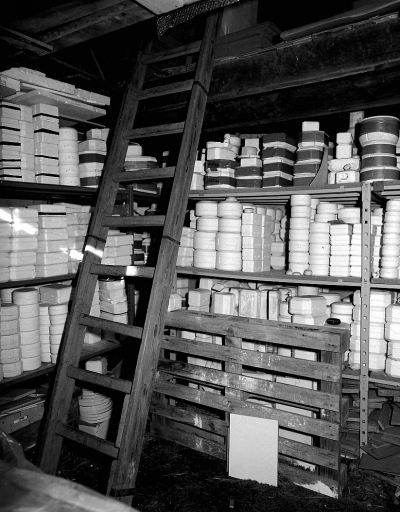

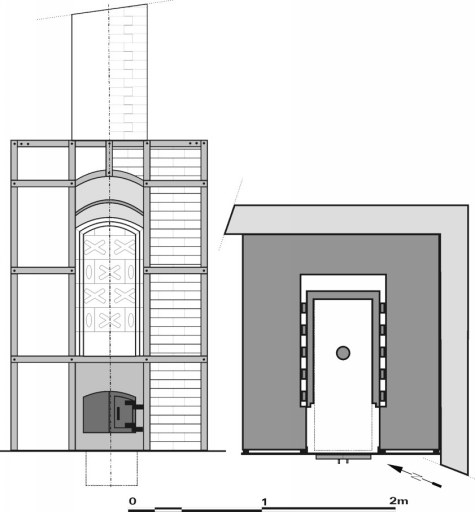

L'usine est constituée d'un long bâtiment, où se succèdent le bureau, le magasin industriel, l'atelier du four de cuisson, celui du four de dégourdi et du délayeur à barbotine, l'atelier de fabrication proprement dit, l'atelier de l'ancien four rond et celui de la moufle, ces deux derniers étant reconvertis en entrepôt de moules à porcelaine. Les combles sont entièrement occupés par le stockage de moules. Le bâtiment est en pan de bois et en brique, couvert d'un toit à longs pans en plaques de fibro-ciment. Des poteaux intermédiaires en bois, à aisseliers, portent les planchers des combles. Les cloisons entre les ateliers sont en bois, tandis que les planchers sont en parquet. La moufle, ancien four à décors, est en brique, frettée de fer plats. Elle mesure 2, 30 m de hauteur, 1, 4 m de largeur et 1, 6 m de profondeur. De forme parallélépipédique, elle est surmontée d'une cheminée de section carrée, en brique. La moufle se compose d'un foyer (avec portes en fonte) , surmontée de la chambre de cuisson, voûtée. Celle-ci mesure 45 cm de large, 80 cm de profondeur, 90 cm de hauteur sous voûte. La paroi est doublée d'éléments réfractaires, avec motifs géométriques en creux (croix et cercles). Cette paroi est distante d'une dizaine de centimètres du massif maçonné de la moufle, évitant le contact des gaz de combustion et des pièces décorées en cours de cuisson.

Protection et label

Référence aux objets conservés

IM87001666 ; IM87001668 ; IM87001667

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Four industriel ; machine de production (étudiée dans la base Palissy)

Observations concernant la protection de l'édifice

Le four de 1924 conservé dans cette usine est l'un des cinq derniers fours ronds subsistant à Limoges, et l'unique exemple de petit four rond à globe du début du 20e siècle. La moufle, de la même période, est au même titre particulièrement intéressante.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2002

Copyright de la notice

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges

Date de rédaction de la notice

2002

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Pillet Frédéric

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00