ensemble des verrières Renaissance de la cathédrale Sainte-Marie

Désignation

Dénomination de l'objet

Verrière

Titre courant

Ensemble des verrières Renaissance de la cathédrale Sainte-Marie

Localisation

Localisation

Occitanie ; Gers (32) ; Auch ; Arnaud de Moles (rue) ; cathédrale Sainte-Marie

Numéro INSEE de la commune

32013

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Gers

Adresse de l'édifice

Arnaud de Moles (rue)

Nom de l'édifice

Cathédrale Sainte-Marie

Référence Mérimée de l'édifice

IA32000151

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Description

Catégorie technique

Vitrail

Matériaux et techniques d'interventions

Verre

Description de l'iconographie

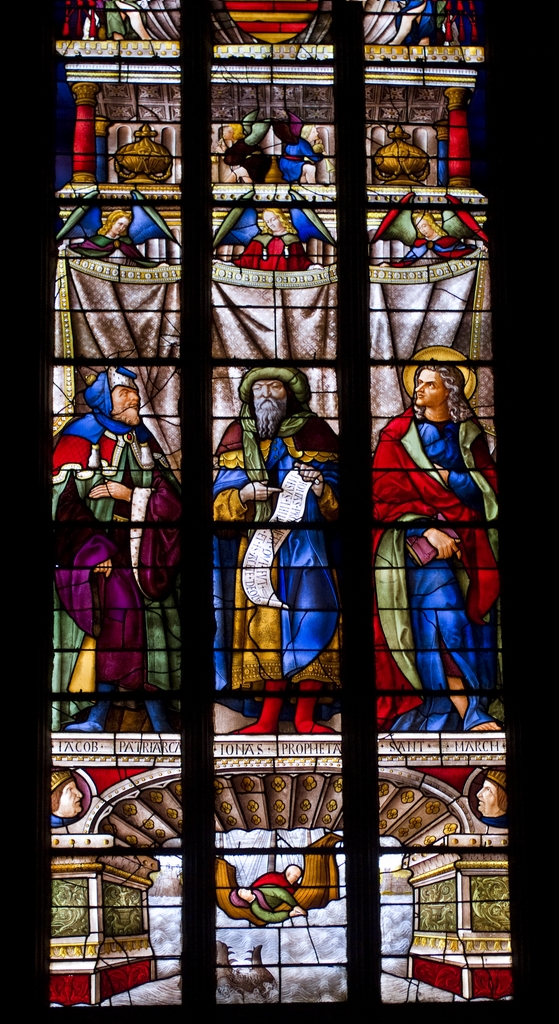

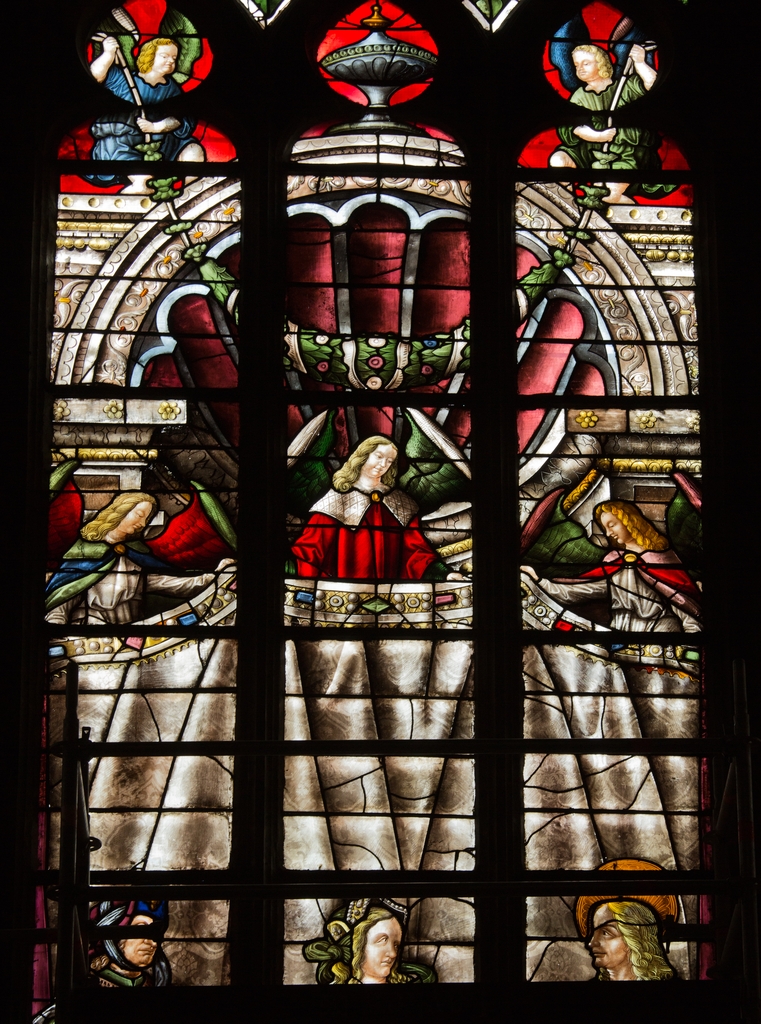

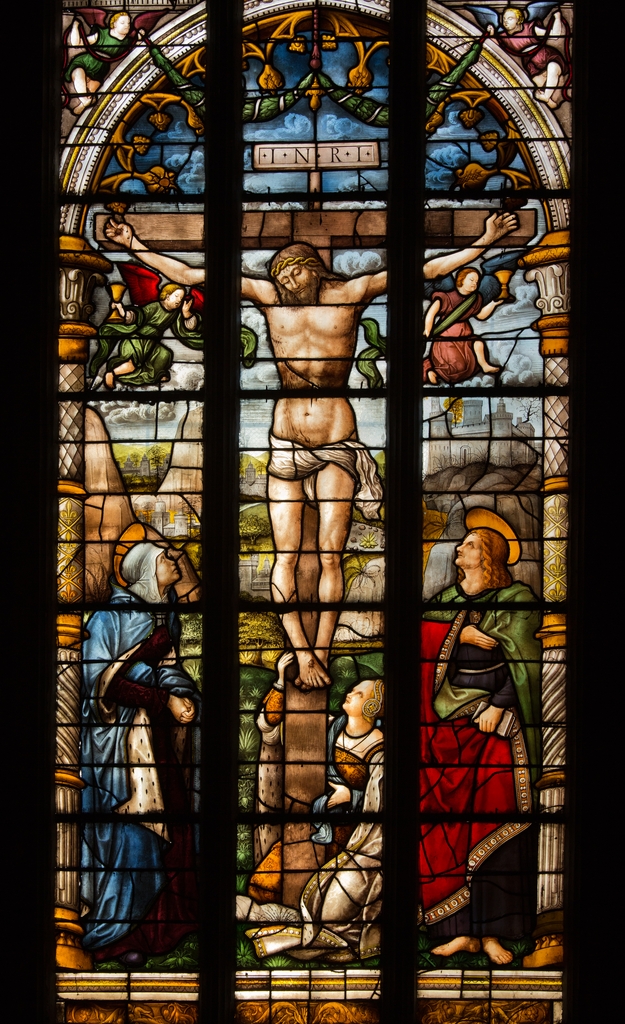

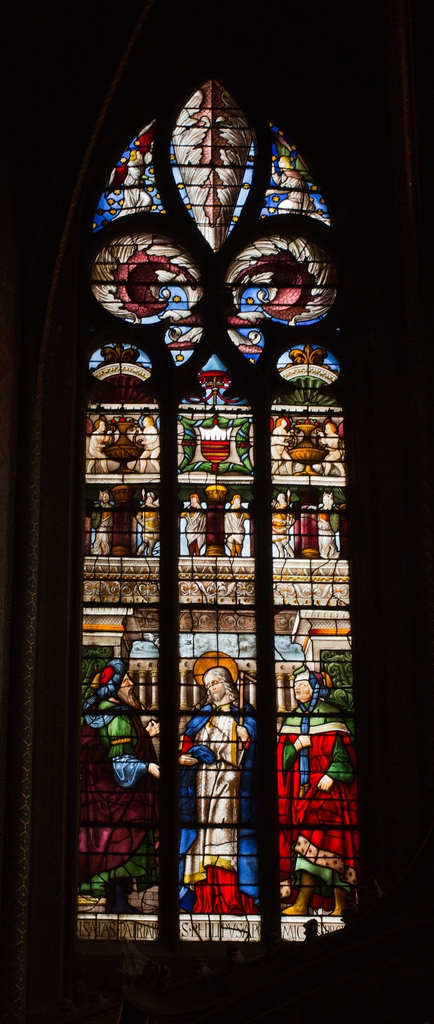

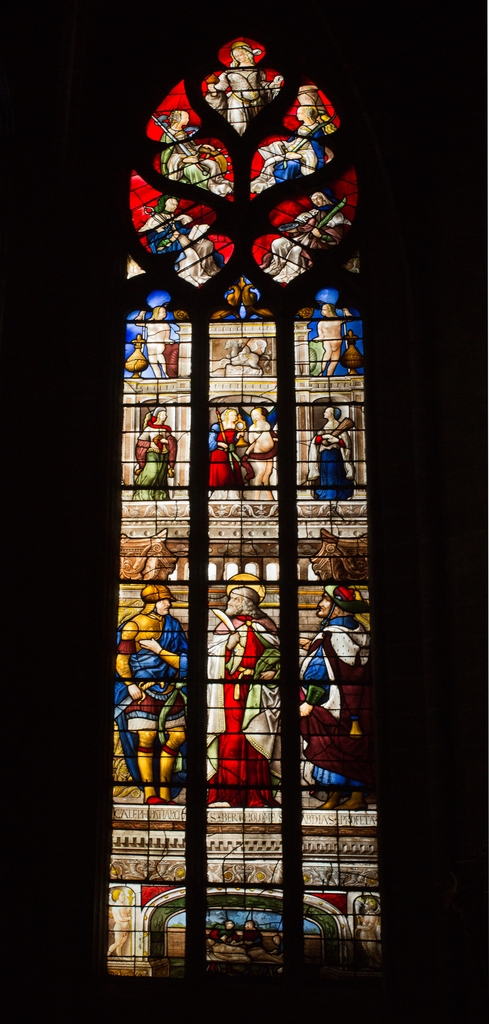

Dans ces vitraux se développe un étonnant programme iconographique, articulé par trois sujets qui résument l’histoire du monde, de la Création à la Rédemption : la Crucifixion, figurée dans l’axe, est précédée du Péché originel et suivie des Apparitions du Christ ressuscité placés en vis-à-vis aux entrées du déambulatoire. En des compostions analogues quoique variées dans le détail, le registre principal des quinze fenêtres intermédiaires est dévolu à des patriarches, prophètes, sibylles et apôtres, soit quarante-neuf personnages en pied de grandeur naturelle, qui paraissent converser au-dessus de représentations qui leur sont pour partie liées. Le choix de ces témoins des fondamentaux du dogme n’est toutefois pas plus limpide que leur association, qu’Émile Mâle jugeait peu rigoureuse. Les inscriptions qui les nomment presque tous désignent certaines figures hautement inhabituelles. Aux patriarches sont ainsi assimilés Caleb (baie 3) et Josué (baie 5), les guerriers envoyés par Moïse en reconnaissance de la Terre promise lors de la sortie d’Égypte. Le groupe des grands et petits prophètes omet notamment Zacharie et Malachie mais comprend les moins canoniques Azarias (baie 2), chef militaire du temps des Macchabées (Chroniques d’Israël, Livre 15), Esdras (baie 10), prêtre au service du roi de Perse Artaxerxés et nouveau Moïse chargé de ramener les Juifs à Jérusalem, ou encore Urie (baie 8), non pas l’époux de Bethsabée envoyé à la mort par le roi David, mais le porte-parole de Jérémie que persécute Joakim roi de Juda (Jérémie 26, 20-23). Parmi les dix apôtres représentés isolément – dont saint Mathias élu pour remplacer Judas –, sont rangés les saints Paul et Marc qui n’en font pas partie ; acteurs de deux des grandes scènes, les saints Jean et Thomas complètent ce collège apostolique atypique, dont les membres ne sont jamais associés aux prophètes qui leur répondent dans l’iconographie du Credo fixée au XVe siècle. Les huit sibylles, et une neuvième – la Persique logée dans un tympan –, diffèrent du nombre de dix ou douze retenu vers 1480 : manquent les sibylles de Cumes, de Phrygie et d’Hellespont tandis que la Tiburtine apparaît dans deux baies différentes. Ce produit d’une théologie savante n’a cessé de mobiliser les chercheurs, faisant l’objet de débats qui donnent la mesure de l’ampleur du propos typologique (cf. Préchac, 1937 et Suau, 1994). Bien des questions restent ouvertes pour en saisir toutes les subtilités, que les petites scènes des soubassements n’aident pas toujours à éclairer (en baie 12, le martyre de saint Jacques le Mineur placé aux pieds de saint Jude, lui-même doté de l’attribut de saint Simon, est-il justifié par la Sainte Parenté des Apocryphes qui en fait des frères ?). Le foisonnement des figures, bibliques ou purement ornementales, distribuées sans régularité ni système dans les tympans complique encore la lecture de ce programme. Sa conception procède manifestement d’un jeu de découpage des Écritures aussi original que celui qu’on observe sur le retable de la Loge de Mer peint en 1489 pour les consuls de Perpignan (Perpignan, musée Hyacinthe Rigaud).

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Siècle de création

1er quart 16e siècle ; 17e siècle

Description historique

Élément majeur du décor du chœur, ses dix-huit verrières monumentales forment un ensemble hors du commun, miraculeusement demeuré complet et en bon état de conservation. Aucun texte n’éclaire les circonstances de la commande de cette vaste suite mise en scène dans un grandiose assemblage de motifs à l’antique et de motifs gothiques. Elle est en revanche parée de la signature d’Arnaud de Moles et de l’inscription en gascon qui en livre le terminus ante quem, « le 25 juin 1513 furent achevées les présentes verrières en l’honneur de Dieu et de Notre-Dame ». Les vitraux étaient donc en place au pourtour du déambulatoire huit mois après la première entrée à Auch, en octobre 1512, du cardinal François Guillaume de Clermont-Lodève (né en 1480, † 1540), ambassadeur de Louis XII auprès du Saint-Siège, nommé sur la recommandation du roi à l’archevêché en septembre 1507. Le cardinal ne quitta pas Rome et fut même incarcéré plus d’un an au château Saint-Ange lorsque le pape Jules II se déclara contre le roi de France en 1510. Le prélat revint rarement à Auch après sa prise de possession en 1512 : dès 1513 Léon X, successeur de Jules II, en fit son légat à Avignon, où il résidait jusqu’à son décès. Le rôle que ce neveu de Georges d’Amboise aurait joué dans la création des vitraux a manifestement été surestimé. L’archevêque a certes financé le chantier du chœur à hauteur de dix-treizièmes en vertu du droit canonique et des rappels adressés à ses prédécesseurs par le parlement de Toulouse entre 1487 et 1496 (cf. Samaran, 1903), mais il est hautement improbable qu’il ait pris la moindre décision quant à sa mise en œuvre, qu’il ait dicté l’iconographie ou qu’il ait procuré des modèles aux peintres verriers. Le début de la réalisation, que les historiens s’accordent à fixer en 1507 en fonction de son avènement, peut en outre être discutée : les délais fixés pour la livraison d’un vitrail sont en général inférieurs à un trimestre dans les marchés du XVIe siècle et, à Auch même, aux termes du contrat du 29 mai 1647 (cf. infra), deux ans et trois mois furent accordés pour exécuter les douze verrières historiées qui eussent pris place dans la nef si l’on avait disposé de verres de couleur. La chronologie du vitrage du déambulatoire, auquel s’ajoutait celui des sacristies (l’Annonciation et le Baptême du Christ détruits vers 1770), peut logiquement être resserrée entre 1509-1510 et 1513. Les armes du cardinal de Clermont-Lodève que portent quelques verrières n’étant pas des marques de donation mais le rappel de sa contribution financière obligée, cette commande artistique majeure, réalisée sans mécénat extérieur au clergé quoi qu’on en ait dit (Branet, 1927 ; Funke, 2004), a été mise au point et contrôlée par le chapitre. Les vitraux qui garnissent les fenêtres hautes du chœur et toutes celles du transept et de la nef sont documentés par des minutes notariales du XVIIe siècle publiées en 1897 par Jules de Carsalade Du Pont ; l’abbé Canéto avait auparavant extrait des archives diocésaines quelques textes relatifs à ces travaux. La construction de l’étage supérieur du chœur commencée en mai 1618 fut achevée dans les délais prévus puisque, le 4 février 1620 en présence de Pierre Levesville, le vitrage de ses treize fenêtres et de l’oculus du mur provisoire fermant le côté ouest (démoli après 1639) fut marchandé conjointement à Pierre Autipout et François Vierges. Il faut reconnaître dans le second le Toulousain François Vergès, au service de l’architecte en 1612 pour poser les vitraux du rond-point de la cathédrale Saint-Étienne, sa résidence à Auch indiquée dans l’acte pouvant être limitée à la durée du chantier. Neveu de Jean et Arnaud Molis, autres acteurs des travaux toulousains supervisés par Levesville, Pierre Autipout, ici dit de Gimont où son père avait été notaire, était établi à Auch en 1612 lorsque sa mère Arnaude Molis avait testé dans sa maison. Les vitreries demeurées en place, conformes à l’énoncé du contrat, sont des verrières blanches en verre de Lorraine, aux bordures et aux tympans ornés de « grotesques et moresques ainsi qu’il est porté par un desseing » mais, des écus de Léonard de Trapes (1600-1629) et des membres du chapitre qui devaient les ponctuer, seul subsiste un exemplaire des armes de l’archevêque (baie 101). Au passage, la chapelle de la crypte où fut enterré ce prélat en 1629 reçut un vitrail à son effigie, supprimé au siècle suivant et converti en bouche-trou, le portrait étant inséré au tympan de la baie 8 jusqu’en 1872. Le 12 décembre 1639, le chapitre fit le décompte des trente-trois ouvertures de la nef et du transept qu’il s’agissait de vitrer à l’issue des travaux dirigés par Jean Cailhon en passe de s’achever (Canéto, 1850a, p. 315-322). La commande concernant les dix-huit fenêtres hautes et les trois roses de cette partie de l’édifice échut le 18 février 1641 à Pierre Autipout, sans doute distinct de son homonyme précité, déjà actif en 1612, puisque lui-même mourut à Auch en 1660 (Branet, 1901b, p. 333). Le marché qu’il ratifia donne toute précision sur la nature des ouvrages à livrer en deux ans : il décrit les vitreries conservées, en verre de Lorraine ou à défaut de Laprade, une verrerie du Rouergue, et leurs bordures à « chérubins, fruictages et fleurs voyantes » que le peintre verrier devait à son gré dessiner lui-même ou sous-traiter. Toutefois les armoiries de l’archevêque Dominique de Vic (1629-1661) qu’il était question d’insérer dans la lancette centrale de chaque baie n’ont pas été réalisées. Le texte statue aussi sur les roses, à garnir de panneaux colorés avec « trois figures au-delà du naturel, jusqu’à demie poitrine, qui tiendront tout le rond des centres », la Vierge dans celle de la façade, saint Pierre et saint Paul au transept, le tout en effet en place. Les chanoines avaient décidé en 1639 de prolonger l’ensemble du XVIe siècle du déambulatoire par douze verrières de pleine couleur – « violet, jaune, vinaigre, pourpre, amaranthe, verd, lacque, rouge, bleu et colombin » – destinées aux dix chapelles de la nef et aux deux fenêtres qui surmontent les portails du transept (baies 16 à 31). Ces vitraux à exécuter « en sorte qu’il n’y paraisse pas un pouce de verre blanc » devaient représenter les « Mistères de la Vie de Notre-Dame » dans la lignée des verrières d’Arnaud de Moles, avec des personnages de grandes dimensions placés au-dessus de sujets secondaires « en petit », le cycle débutant au bras sud par la Rencontre à la Porte dorée. La pérennité des techniques traditionnelles étant plus assurée à Paris qu’ailleurs, le chapitre avait expédié des échantillons de verres colorés à des peintres sur verre de la capitale, priés d’établir leurs devis (cf. Canéto, 1850b). Les archives parisiennes permettent de rectifier les noms de ces praticiens déchiffrés sur l’un des mémoires et sur une « note volante du 6 novembre 1640 » : le prétendu Rimaugia habitant rue Vannerie n’est autre que Pierre de Rimauger, documenté de 1620 à 1653 ; on reconnaît sous « A. Poreser » Antoine Porcher, membre d’une dynastie de vitriers du roi, et « Nicolas Chanen » domicilié rue des Billettes, alors occupé à l’église de la maison professe des Jésuites avec son compagnon Nicolas Le Lorrain, autre candidat au chantier d’Auch, est Nicolas Chamu, reçu maître en 1610 et connu jusqu’en 1645. L’abbé Canéto transcrit la réponse de Rimauger, qui communique ses tarifs non sans insister sur la difficulté croissante de se procurer le verre en table teinté dans la masse nécessaire à la « grande besogne ». Devant les prix dissuasifs annoncés par les Parisiens, on rechercha d’autres solutions : un bail passé pour « une chapelle sud » le 20 septembre 1640 avec Hugues Puzolles de Gourdon (Branet, 1899, p. 266 ; Loubès, 1982), non suivi d’effet, précède les pourparlers amorcés avec Jacques Damen, un Flamand établi à Toulouse qui, en 1643, se disait prêt à s’installer à Auch pour la durée du travail et à enquêter préalablement pour trouver le verre adéquat. Sa démarche échoua et le chapitre patienta quatre ans encore avant d’engager l’ultime campagne avec un autre peintre sur verre toulousain : Joseph Darnès accepta le 29 mai 1647 de livrer les douze verrières figuratives en deux ans et demi, compté le premier trimestre consacré à la recherche du verre de couleur ; faute duquel il exécuterait en dix-huit mois des losanges à bordures teintées d’émaux, avec les armoiries de l’archevêque entourées d’ornements au tympan de chacune. Le vitrage en place prouve que la seconde formule s’est imposée, et les inscriptions qu’il porte renseignent sur la marche des travaux : auteur des vitreries du transept puis des premières chapelles de la nef où se lit la date de 1648, Joseph Darnès, pressé par les délais, délégua à Jacques Damen celles des travées occidentales, où des cartouches en néerlandais informent de la durée de sa collaboration, de juillet 1648 jusqu’à l’achèvement de la série en juin 1649 (Branet, 1901a). Les trois contrats du XVIIe siècle font état des sommes investies en moins de trente ans pour clore l’édifice : 3 300 livres en 1620 pour les treize baies hautes du chœur, compris leur serrurerie et les grillages de protection, puis 4 120 livres entre 1641 et 1643 pour les vingt-et-une ouvertures de l’étage supérieur de la nef et du transept, et enfin environ 5 000 livres en 1648-1649 pour les douze fenêtres basses, soit un tiers du devis chiffré dix ans plus tôt par Pierre de Rimauger pour les vitreries blanches proposées en alternative (15 857 livres !), et la moitié du prix convenu avec Joseph Darnès pour les vitraux figuratifs finalement abandonnés. De 1662 à 1665, Jean Douilhé sculpta sur les retables des chapelles de la nef les épisodes de la Vie de la Vierge qu’on avait espéré voir dans leurs fenêtres (cf. « Jean Douilhé, sculpteur, d’après les notes de Mgr de Carsalade », B. Soc. Gers, t. 14, 1913, p. 250-258 ; J. Lapart, « Jean Douilhé, auteur de treize retables de la cathédrale d’Auch », Actes du colloque Sainte-Marie d’Auch, une cathédrale de la Renaissance (2013), à paraître).

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de l'Etat

Date et typologie de la protection

1862 : classé au titre immeuble

Précisions sur la protection

Vitraux. liste de 1862

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier avec sous-dossier

Partie constituante

Verrière ; verrière

Références des parties constituantes étudiées

IM32005448 ; IM32005449 ; IM32005450 ; IM32005451 ; IM32005452 ; IM32005453 ; IM32005454 ; IM32005455 ; IM32005456 ; IM32005457 ; IM32005458 ; IM32005459 ; IM32005460 ; IM32005461 ; IM32005462 ; IM32005463 ; IM32005464 ; IM32005465 ; IM32005448 ; IM32005449 ; IM32005448

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1992

Date de rédaction de la notice

2019

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47