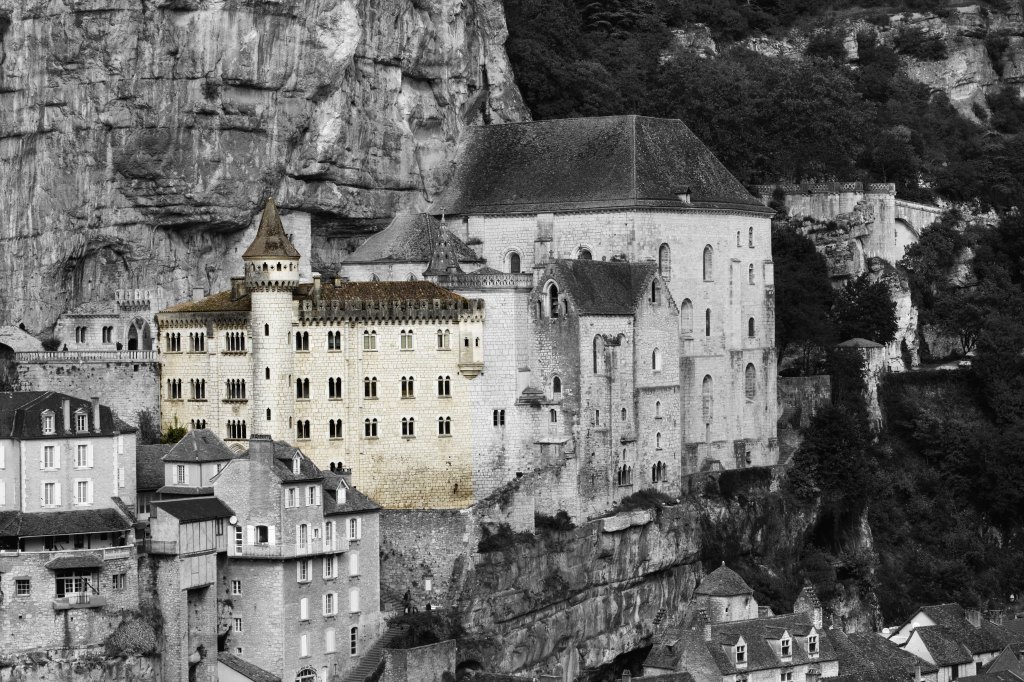

Cité religieuse de Rocamadour

Désignation

Dénomination de l'édifice

Ensemble religieux

Titre courant

Cité religieuse de Rocamadour

Localisation

Localisation

Occitanie ; 46 ; Rocamadour

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Lot

Canton

Gramat

Références cadastrales

2011 AS 104, 105, 106, 107, 108

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e moitié 12e siècle ; 1ère moitié 13e siècle ; limite 15e siècle 16e siècle ; milieu 19e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

14e siècle

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Remploi

Remploi provenant de : 46, Issendolus

Description historique

Le toponyme Rocamadour évoque une ancienne fortification de falaise. Une telle fortification a bien existé et apparaît encore sur d'anciennes gravures à l'emplacement de l'actuelle " maison à marie ". L'église (ecclesia Rupis Amatoris) aurait été donnée dans le premier tiers du 11e siècle à l'abbaye de Marcilhac par un évêque de Cahors que le chanoine Albe pensait être de la famille de Castelnau de Gramat. En 1042, le moine de Marcilhac attaché au prieuré de Lauzou aurait délégué au prieuré de Mayrinhac-le-Francal la desserte de la chapelle, fondant ainsi les prétentions de l'abbaye de Tulle sur le site. La confirmation par le pape de l'abbé Guillaume de Carbonnières (1105) dans la possession de l'église de la bienheureuse Vierge Marie de Rocamadour constitue la première mention connue du culte marial. L'abbé Rocacher attribue à l'abbé Géraud de Scorailles (1152-1188) le véritable essor des pélerinages qui firent la notoriété internationale de Rocamadour. Cette notoriété fut fondée tout d'abord sur le culte marial qui attira sur la cité religieuse de très importantes donations : celles notamment de Henri II d'Angleterre et de Philippe, comte de Flandres (1170), d'Alphonse roi de Castille (1181), de Sanche, roi de Navarre (1203), d'Alphonse roi de Portugal (1223), de saint-Louis et Blanche de Castille (1244). Dès 1172, on rédige un " liber miraculorum " relatant les 126 miracles attribués à Notre-Dame de Rocamadour depuis l'an 1140. La découverte en 1166 d'un corps momifié dans la roche, immédiatement identifié comme celui de l'ermite Amadour, donne naissance à une nouvelle dévotion populaire. Cependant, le livre des Miracles de 1172 ne fait encore aucune allusion à ce culte et l'on sait par la chronique de Robert de Thorigny, que lors de la visite du roi d'Angleterre Henri II (1170) le corps miraculeusement imputrescible d'Amadour était encore exposé dans l'église Sainte-Marie, seul sanctuaire mentionné en 1191 dans les comptes des receveurs pontificaux. De fait, le culte de saint Amadour est mentionné pour la première fois en 1183, à l'occasion du pillage perpétré par Henri Court-Mantel qui en fit enlever la châsse d'argent ornée de pierreries. La première mention du monastère Saint-Sauveur ne date, elle, que de 1191, date à laquelle y fut reçu un hommage du vicomte de Turenne. Celle d'un prieur est de 1193 et ce n'est qu'à cette date que les moines de Tulle obtinrent une confirmation définitive de leurs droits sur Rocamadour en désintéressant l'abbaye de Marcilhac. Enfin, la première apparition de l'église de Saint-Sauveur et de la chapelle Saint-Michel dans les comptes des receveurs pontificaux ne remonte qu'à 1236. Si l'on considère que le logis abbatial, édifié avec certitude peu avant 1223, fut sans doute bâti après l'église Saint-Sauveur, les documents écrits nous invitent donc à situer la construction de ces derniers entre 1191 et 1223, ce qui revient à l'attribuer non pas Géraud de Scorailles mais à ses successeurs. Edifiée antérieurement, l'église basse pourrait avoir été entreprise autour de 1183. Ces évaluations sont en accord avec le caractère stylistique des bâtiments conservés. Les voûtes d'ogives des églises haute et basse, dédiée au saint Sauveur et à saint Amadour, sont très proches dans leur conception de celles de la première travée de nef de l'abbatiale de Tulle que l'on situe dans les dernières décennies du 12e siècle. Avec la refonte des diocèses qui suit le concordat de 1801, Rocamadour est placé sous l'entière responsabilité des évêques de Cahors. Le pèlerinage, qui avait fortement décliné à partir du 17e siècle, est relancé à l'initiative d'un prêtre parisien, le Père Caillau, relayé par le prêtre lotois Bonhomme, avec le soutien de Mgr Bardou, qui confie en 1858 la responsabilité du chantier de restauration de la cité à un prêtre du diocèse de Montauban, Jean-Baptiste Chevalt (1817-1876), puis de Mgr Grimardias. Les travaux sont réalisés sans le contrôle des Monuments historiques, les sanctuaires qui figuraient sur la liste de 1837 sous l'appellation vague de "chapelle de Rocamadour" ayant été déclassés en 1858 (Rocacher, 1987, p. 18 ; 1978, p. 288). Les restaurations de Rocamadour ont été critiquées dès 1865 : les travaux ont en effet été très importants, et l'aspect actuel de la cité religieuse leur doit beaucoup. Outre la restauration des différents sanctuaires, on doit en particulier à l'abbé Chevalt l'aménagement du parvis, la construction de la chapelle Saint-Jean-Baptiste et la reconstruction du palais abbatial devenu palais des évêques.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

Tuile plate

Typologie du couvrement

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

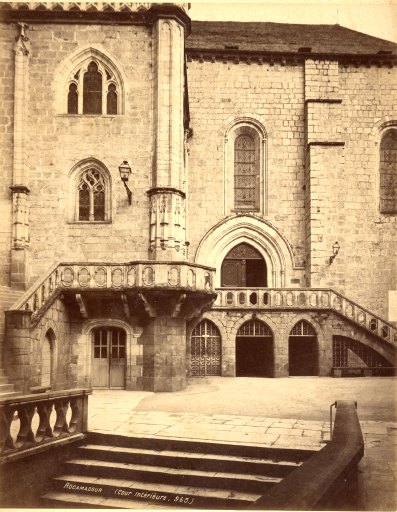

Commentaire descriptif de l'édifice

Le grand escalier permet d'atteindre depuis la rue principale du bourg la terrasse intermédiaire sur laquelle, autour d'une cour, fut établi à flanc de falaise un ensemble conventuel important comprenant entre autres l'ancien palais abbatial, dix églises et chapelles d'époques diverses. Les aménagements de la fin du 19e siècle ont fait disparaître l'une d'entre elles, la chapelle Saint-Louis. Un second escalier, ménagé dans la roche permettait de relier cet ensemble au château abbatial, établi au sommet de la falaise.

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1999/05/31 : inscrit MH partiellement ; 2000/12/14 : classé MH partiellement

Précision sur la protection de l'édifice

Les intérieurs de l'ancien palais abbatial, actuel musée d'art sacré (cad. AS 104, 107) : inscription par arrêté du 31 mai 1999. La cité religieuse comportant les édifices religieux suivants : l'église Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour ; la chapelle Saint-Blaise et ses niveaux de soubassements ; la chapelle Sainte-Anne et ses niveaux de soubassements ; la lanterne des morts incluse sur le mur de refend des chapelles Sainte-Anne et Saint-Blaise ; la chapelle baptismale Saint-Jean-Baptiste et ses niveaux de soubassements ; la chapelle Notre-Dame ou Miraculeuse ou de la Vierge avec la sacristie et son annexe, y compris la fresque extérieure du "Dit des Trois Morts et des Trois Vifs" ; la chapelle Saint-Michel, y compris les peintures murales de la paroi nord "Annonciation et Visitation" ; la tour nord accolée à l'ensemble cultuel Saint-Sauveur - Saint-Amadour ; les parvis et escaliers de desserte des sanctuaires dans l'enceinte de la cité religieuse (cad. AS 105) ; les façades et les toitures de l'ancien palais abbatial, avec le bâtiment de la porterie, les caves et l'ancien chauffoir (cad. AS 104, 107) : classement par arrêté du 14 décembre 2000. Chapelle (ou église) de Rocamadour classée sur listes de 1840, 1862 et 1875, déclassée en 1886 suite aux rapports conflictuels entre l'Etat, le clergé et la commune ; sur le JO du 18 04 1914, figurent les parois décorées de peintures murales des chapelles de la Vierge et Saint-Michel. Classements 05 02 1931 (église Saint-Sauveur et crypte Saint-Amadour) et 06 06 1931 (porte et fresque de la chapelle Notre-Dame) (arrêté) annulés. Inscriptions 31 05 1999 (chapelles Notre-Dame, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne, chapelle et tour Saint-Michel, parvis et escaliers, tour nord accolée à Saint-Sauveur - Saint-Amadour) (7 arrêtés) annulées.

Intérêt de l'édifice

À signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune ; propriété d'une association diocésaine

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2007

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental du Lot

Date de rédaction de la notice

2011

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Séraphin Gilles ; Scellès Maurice

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47